I. 静寂が語りかける大地

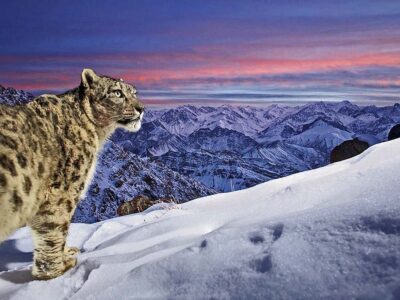

ラダックには、表面の奥に静かに響くような静けさがあります。それは「何もない」からくる静けさではなく、「何かがある」からこその静寂です。とても深く、古く、この風景そのものが瞑想しているかのようです。レーの空港に降り立った瞬間、胸が詰まるような感覚に襲われました。高度のせいだけではありません。まるで、別の世界に足を踏み入れたような感覚でした。そこは、祈祷旗と山の風が時を刻む場所でした。

私がこの地にやって来たのは、冒険やスリルを求めてではありません。もっと繊細な何か――囁きや、つながりのようなものを求めて来たのです。レーの古い街並みを見渡し、日差しに温められた土壁の家々が斜面に寄り添うように並び、空には祈祷旗が縫うように揺れているのを見て、その「静けさ」に気づきました。それは、耳を澄ますようにして初めて聞こえてくるような、そんな沈黙の招待でした。

ラダックはよく「高地の峠と荒々しい美しさの土地」と言われます。それは事実です。でも、そうした言葉では語りきれない何かがここにはあります。この場所がもたらす「内なる高度」――それこそが、もっとも貴重なのだと思います。ここは、写真やタグ付けのための場所ではありません。ここは、感じるための場所なのです。だから私は、「見るため」ではなく、「心を開くため」に旅を始めました。

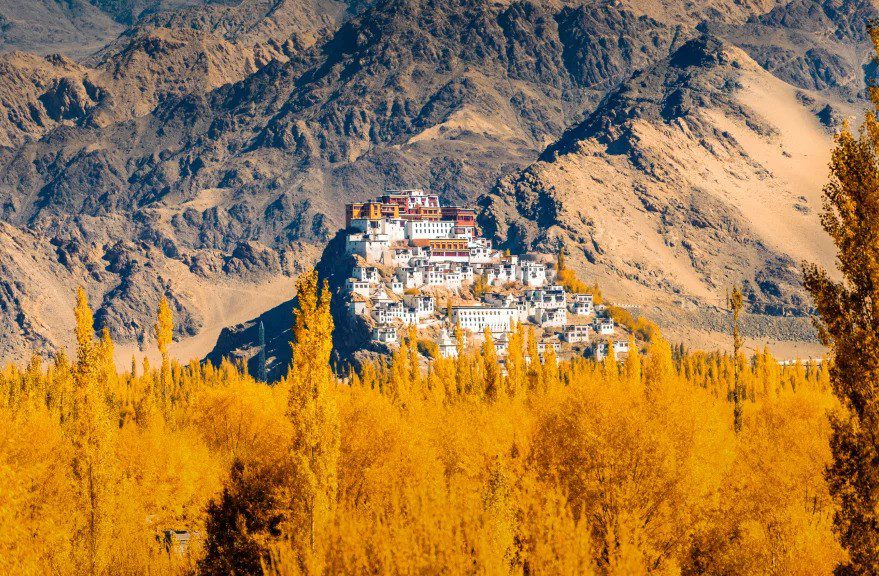

ラダックの僧院は観光名所ではありません。それは生きた聖域です。この土地の「呼吸の中心」とも言える場所。守られるためにあるのではなく、日々実践されている場所なのです。これから私は、ティクセ、ヘミス、アルチといったゴンパ(僧院)を巡る旅に出かけます。それぞれが山の上に浮かぶ「思考」のようであり、語りかけてくる存在です。

でも、これは「どこへ行ったか」の話ではありません。「そこに着いたとき、自分の中に何が起きたか」の話です。外の世界の喧騒が静まり、自分の内側の声がかすかに聞こえ始めるとき。ジュニパーの香り、僧侶たちの読経、バター茶の温もりが織りなすその瞬間に、私は予想もしなかったものを見つけたのです――「帰ってきた」という感覚を。

もしあなたが、日常の喧騒に疲れた旅人であるなら、もっと静かで、もっとやさしいものを求めているのなら――ラダックは、あなたを待っています。そしてその僧院たちは、もし耳を澄ませば、きっとあなたに囁いてくれるでしょう。

これは、そんな旅のはじまり。魂のための旅。ゆっくりと進む旅。ヒマラヤの石に刻まれた静けさの中を歩く旅です。

II. 敬虔へと続く道 ― ヒマラヤ高地の旅

ラダックの僧院へと続く旅は、一歩踏み出すというより、身をゆだねることから始まります。スピードを捨て、騒音を捨て、コントロールを手放す。レーの町を出ると、舗装された道はすぐに山の風にけずられた岩の道に変わり、風と祈り、そして時間そのものによって形づくられた世界へと誘われます。

車が高度を上げていくと、切り立った崖や乾いた川の跡を縫うように進みます。見渡せば、どこまでも続く荒涼とした地形。そこには森も鳥のさえずりも小川の音もありません。ただ静けさと空、そして時折現れる仏塔が、彷徨う魂の灯台のように丘の上に光っています。

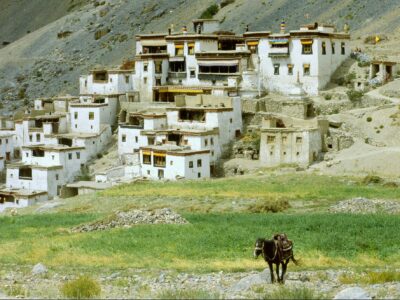

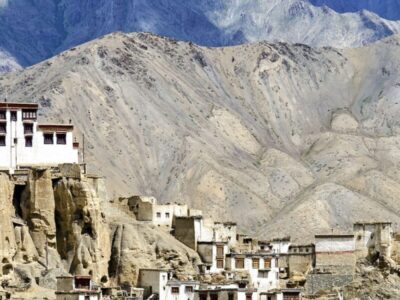

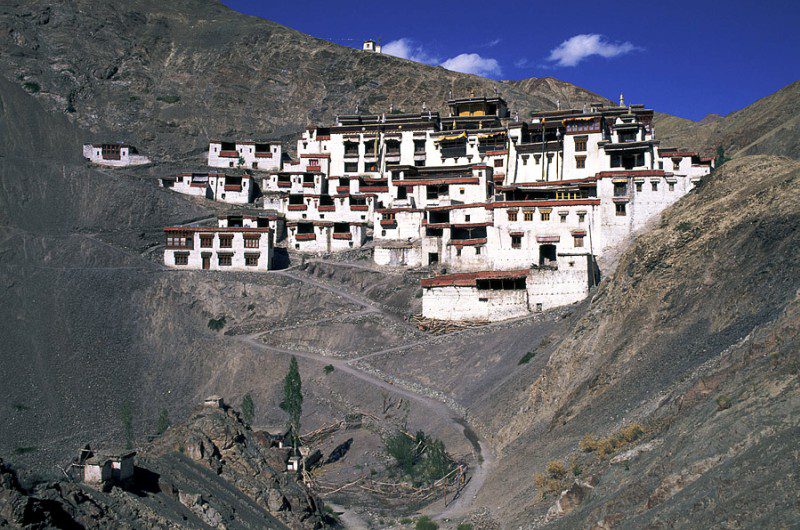

運転手のソナムは多くを語りませんでした。でも、時々山の稜線や崖にへばりつくような白い建物の群れを指さして、「あれがリゾン僧院だよ。とても静かな場所なんだ」と教えてくれました。

ラダックの僧院の建てられ方には詩があります。平地ではなく、あえて困難な山の上に立てられているのは、聖なるものは努力して辿り着くものだということを思い出させてくれるかのようです。道は決して楽ではありません。車幅ほどの細道の横は、何百メートルも切り立った崖。でも、その高度を上がるたびに、内面では逆に深く静かに沈み込んでいくような感覚がありました。

風で自然に回るマニ車が道の脇に並び、そこから空へとマントラが流れていきます。道のカーブにはチベット文字が刻まれたマニ壁があり、まるで石に刻まれた祈りのようでした。遠くの草原では羊飼いが手を振ってくれます。彼らの群れは、この月面のような風景の中で唯一のやわらかさでした。

この旅は普通のドライブではありませんでした。今この瞬間に在るための巡礼でした。1マイル進むごとに、スマホの電波も予定表も、そして「こうあるべき」という自分像さえも、どこかに置き去りにしていくような旅。

やがて、ティクセ僧院の石段にたどり着いたとき、太陽は山の向こうに沈みかけ、谷には長い影が伸びていました。耳の奥がじんじんしていました。それは音ではなく、静けさそのものの響きだったのです。世界が静まったのではなく、もともとの音に戻っただけだったのかもしれません。

この土地では、道そのものが聖なるものです。すべてのカーブが思索を誘い、すべての上り坂が、僧院だけでなく、自分の奥深くへとつながっているのです。

III. 暁のティクセ僧院 ― 読経という対話

まず感じたのは冷たさでした。鋭くて正直な寒さが、私のスカーフの隙間から忍び込んできました。ティクセ僧院へ続く最後の石段を上ると、日の出前の淡い光の中、インダス渓谷が眠るように静まり返っていました。僧院の白壁がほんのりと朝の光を受けて輝き始めていました。

中に入ると、空気にはジュニパーの煙が満ちていました。古い石の廊下に反響するのは、僧侶たちが集まる低く穏やかなざわめき。私は静かにその流れに導かれるように歩きました。それは好奇心ではなく、もっと本能的な、「静けさの中に座りたい」という気持ちでした。

そこにいたのは、オランダ人のカップル、ドイツからの一人旅の男性、そして私。誰も言葉を発しません。僧院が求めていたのは言葉ではなく、「その場にいること」だったのです。靴を脱ぎ、本堂に入ると、すでに読経が始まっていました。深く、喉の奥から響くような声が、静かに、一定のリズムで空間を満たしていきます。

その音は部屋を埋めるというより、地に根を張るように響いていました。水が石の床を静かに流れるように、私の思考の隙間にも染み込んでいきました。そして気づけば、頭の中のノイズが洗い流されていくような感覚がありました。黄金の仏像のまなざしのもと、時間の糸がほぐれていくのを感じました。

まだ幼さの残る10歳ほどの僧侶が、年長のラマたちの間を歩きながら、丁寧にバター茶を注いでいきます。その動きには集中があり、何か神聖な儀式のようにも見えました。手渡された茶碗を両手で包み込むと、その塩気のある濃厚な味が体だけでなく、心にも染み込んでいくようでした。

やがて、朝日が高窓から差し込み、部屋はやわらかな金色に染まりました。ほこりが静かな祈りのように空中で舞い、読経は変わらぬリズムで続きます。まるで僧院そのものが、大地の呼吸と一体になっているかのようでした。

これは見せ物ではありません。観光客のために演出された光景ではなく、今も生きて続けられている儀式でした。そして、ただそこに居るだけで、私はその対話の一部になっていたのです。旅行者としてでも、観察者としてでもなく、見えない言語の目撃者として。

外には日常が待っていました。でも、もう少しだけ、私は夜と朝の狭間の中に留まりたかったのです。石も、読経も、バター茶も、沈黙も――すべてに意味が宿っている、そんな時間の中に。

IV. アルチ僧院の彩られた静寂

アルチ僧院への旅は、距離で語るものではありません。それは、何世紀にもわたる時間を旅するようなものです。険しい崖に建つ多くの僧院とは異なり、アルチは謙虚に、そして静かにインダス川のほとりに佇んでいます。その壁は空に向かってそびえ立つのではなく、何か大切なものを包み込むように内側へと折りたたまれています。

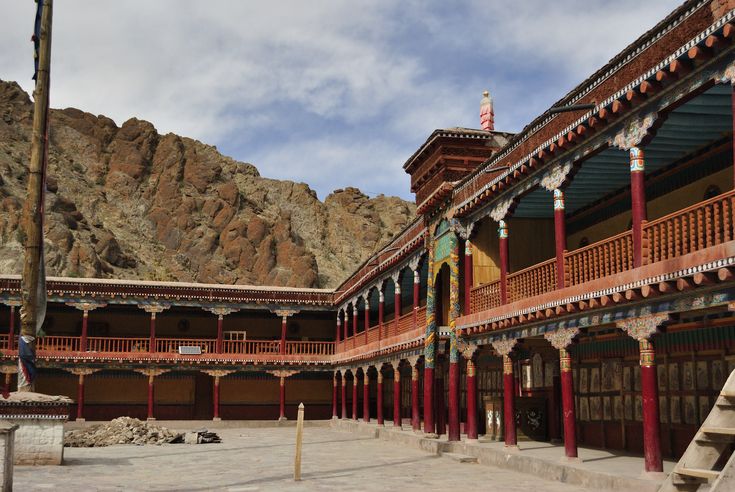

日陰の中庭に足を踏み入れると、空気が重たく感じられました。それは音のせいではなく、記憶の重みのようなものでした。ここでは時間の流れが変わります。風は遅くなり、鳥たちさえも静かになります。そしてこの壁の内側には、ラダックが誇る最も貴重な宝が秘められているのです――11世紀の壁画。その色彩は、静かに、しかし確かに時を超えて語り続けています。

日光がほとんど届かない内部には、無数の眼差しが描かれていました。ボーディサットヴァ、忿怒尊、繊細に描かれたマンダラ。それぞれの姿が壁一面に広がっています。ガイドブックでは決して伝わらない、その場に立った時の圧倒的な感情の重み。色は時を経ているにも関わらず、内側から光を放っているように見えました。サフラン、ラピス、マラカイト――鉱物が祈りの筆によって命を吹き込まれた瞬間です。

これらの絵は単なる装飾ではなく、祈りそのもの。一本一本の線が慈悲を、ひとつひとつの形が存在の重みを伝えてきます。その眼差しの中に、私は見つめられているような、そして赦されているような不思議な感覚を覚えました。アルチは圧倒するような場所ではありません。包み込むように語りかけてくる場所です。ここでは大きな儀式も鐘の音もありません。ただ、描かれた祈りと、軋む木の床だけがあるのです。

地元の僧侶が静かな声で案内してくれました。彼は技法や年代については語らず、物語を話してくれました――カシミールから来た絵師の話、顔料を一緒に挽いた村人たちの話、壁画の前でそっと涙を流した巡礼者たちの話。彼の声には、祈りの継続という時間の流れが宿っていました。

私は特に、スムツェク堂に長く留まりました。そこには、宇宙的な静けさの中で座るヴァイローチャナ仏がいます。その眼差しは命令するでもなく、迎え入れるでもありません。ただ、そこに在るだけ。そしてその瞬間、私の中のざわめきが静まっていくのを感じました。それは消えたのではなく、透明な水に沈殿する泥のように静かに落ち着いていったのです。

外に出ると、インダス川が午前の光を受けて揺れていました。遠くからは子どもたちの笑い声が響いてきます。世界は再び動き出していました。でも私の中には、何かが残っていました――静けさの残り香。それはすぐに消えてしまうようなものではなく、必要なときにそっと蘇ってくる、そんな種類のものです。

アルチは声高に呼びかけてきません。ただ、静かに耳を澄ませた者にだけ応えてくれる場所なのです。

V. ヘミスの影にて ― 聖なる避難所

ヘミス僧院を目にする前に、私はその存在を感じていました。それは、まるで山から召喚されたかのように、半ば石で、半ば霊でできているような場所でした。ヘミスはラダック最大の僧院として知られていますが、その大きさは声高には語らず、静かに谷の奥にたたずんでいます。まるで、観光客のためではなく、退く者たちのための空間のようです。

私が訪れた朝、雲が谷を低く覆い、白と黄土色の壁に柔らかな影を落としていました。裸足の僧たちが静かに列をなして歩いていきます。目を伏せたその歩みには、一切の急ぎがなく、演出もありません。彼らはただ、祈りのリズムの中で生きているのです。

ヘミスは色鮮やかなヘミス祭で有名ですが、私が求めていたのはその祭りの合間に流れる時間でした。賑わいの後ろにある静かな鼓動――誰も見ていないときにも、変わらず息づく僧院の本当の姿を感じたかったのです。

堂内は広く、煤けた柱が天井を支え、静かな時間が重なってできた空間のように感じました。バターランプの炎が揺れ、古びたタンカ(仏画)に淡い光を当てています。ここでは、儀式と日常が溶け合っています。床を掃く音、経典をめくる音、鍋の湯気。そのすべてが急がず、だからこそ、すべてに意味が宿っていました。

別室では、年老いた僧が窓辺に座っていました。光が彼の顔に差し込み、マニ珠を静かに指でたどっています。私の存在に気づいているのかどうかも分かりません。でも私はただ、その向かいに静かに座り、問いも答えもないまま時を過ごしました。そこで分かったのは、神聖さは大げさなものではなく、繰り返しの中にそっと宿るということです。

そのあと、僧院の台所に招かれました。若い僧が大きな鍋でダルをかき混ぜながら、小さな声で鼻歌を歌っていました。他の僧たちは野菜の皮をむき、静かに笑いながら、煤で黒くなった手で温かいパンを差し出してくれました。ここでのもてなしは、儀礼ではなく、反射的な優しさでした。

中庭へ戻って空を見上げると、屋根の上で祈祷旗が風に舞っていました。そのときふと思ったのです。ヘミスは誰かに印象を残そうとはしない。ただ、そこにあり続けるのです。そしてその存在が、僧たちだけでなく、「もっとやさしく、もっとゆっくりとした世界」を求めるすべての人の避難所になっているのだと。

私はその影の中で、光を見つけました。それはまぶしさで目をくらませるような光ではなく、そっと道を照らしてくれる静かな光でした。

VI. 僧院と僧院のあいだ ― 旅の詩情

すべての神聖さが壁の中にあるわけではありません。それは、ときにその「あいだ」に宿ることがあります。ラダックで僧院から僧院へと向かう旅路は、単なる移動ではありません。道はまるで思考のように曲がりくねり、立ち止まり、戻り、そして静かに呼吸をします。もしあなたが心を開くなら、魂も同じように動き出します。

ヘミスを離れたあと、私たちは急がずに進みました。明確な目的地があるわけではなく、ただ発見の予感だけが前へと誘います。山々はだんだんと穏やかになり、鋭い峰はなだらかな斜面へと変わり、風に撫でられた黄土色の丘が広がっていきます。道の途中、岩だらけの風景の中に、突然咲き誇るアンズの花畑が現れました。その花びらは、祈祷旗のようにゆっくりと空気の中を漂っていました。

小さな村で立ち止まりました。家が数軒、数頭のヤギ、そして遠くから聞こえるラジオの民謡だけがそこにありました。屋根の上に座った年配の女性が、日なたで薬草を干していました。彼女はすぐに微笑み、私たちを招き入れてくれました。干しアンズを手渡され、ただうなずくだけで、言葉がなくても通じ合えるやさしさを感じました。

私たちは身振りと笑顔で会話をしました。彼女は山々を指さし、手で物語を語ります。私は耳ではなく、その場にいるという感覚で聴いていました。今では分かります。旅の中で本当に心を動かすのは、そうした「存在すること」そのものなのです。

そのあと私は一人で、マニ石と野生のラベンダーに囲まれた細い道を歩きました。音は自分の足音と、時折羽音がするだけ。山の小川のそばに腰を下ろし、冷たい風に頬を刺されながら、ただ静かに座っていました。そのとき、はっきりと感じたのです。旅には「目的地」がなくてもいいのだと。ただ、静かに歩き、在るだけでいい旅もあるのだと。

これがラダックの詩情なのです。壮大な景色や有名な寺院だけではありません。すべてを静かにつなぎ合わせている、目に見えない穏やかさ。読経の合間、知らない人の笑顔、ブーツに付いた砂埃――そうした小さなものの中に、ラダックは息づいています。

急いで旅をすれば、そうした瞬間は通り過ぎてしまいます。でも、やわらかな目とひらかれた心でゆっくりと旅をすれば、それらこそが旅の中心になります。

僧院と僧院のあいだには、もうひとつの知恵があります。それは何かを「教える」ものではなく、思い出させてくれるもの。そして、その囁きは風に乗って届き、私たちはまた、自分自身を少しずつ思い出していくのです。

VII. 実用的な囁き ― 魂の旅人のためのやさしい手引き

すべての旅に地図が必要なわけではありません。でも、ラダックのように静かで遠い場所へ行くなら、いくつかのやさしい知恵が、道のりをずっと穏やかにしてくれるかもしれません。ここで紹介するのはチェックリストではなく、経験から紡がれた静かなアドバイスたちです。遠くへだけでなく、深く旅したい人のために。

訪れるのに最適な時期: ラダックの僧院を訪れるなら、春の終わり(5月〜7月初旬)か秋の始まり(9月)が理想的です。この時期は峠も開通し、空も澄み、僧院は静かに生きています。6月には鮮やかな自然と小さな祭事があり、9月には澄んだ空気と黄金の沈黙が迎えてくれます。

服装について: ここでの「慎み」は制限ではなく、敬意の形です。夏でも朝晩は冷えるため、暖かい重ね着を用意しましょう。僧院に入る際は、肩と膝を覆う服装を心がけてください。スカーフやショールは、防寒・日除け・礼儀、すべてに役立ちます。

ふるまいについて: 僧院は観光地ではなく、祈りと学びと日常の場です。静かに入り、ゆっくりと歩いてください。写真撮影が許可されている場合もありますが、必ず確認を。儀式が行われているときは、距離を保ち、音を立てずに見守りましょう。自分の存在が「そよ風のように」あることを目指してください。

滞在する場所: より深く体験したいなら、アルチやストク、ヘミスといった村のゲストハウスやホームステイがおすすめです。設備はシンプルですが、心のこもったもてなしがあります。朝はバター茶の香りで目覚め、窓の外では祈祷旗が風に舞っています。そこにあるのは快適さだけではなく、つながりです。

アクセス方法: ラダックへの入口はレー。デリーやスリナガルから飛行機でアクセスできます。僧院へはレーから車で数時間の距離。タクシーを一日単位でチャーターしたり、現地のガイドやツアーで手配することも可能です。冒険好きな方には、複数日のトレッキングルートもあります。山を歩きながら僧院を巡るのは、心に深く残る旅になるでしょう。

高地順応と健康管理: ラダックの標高は決して軽く見てはいけません。まずはレーで48時間以上の順応期間を。水をたっぷり飲み、初日はアルコールやカフェインを避けましょう。無理はせず、身体の声に耳を傾けること。それが、安全で豊かな旅の第一歩です。

感謝とお布施: 僧院を訪れた際、小さな寄付をするのが一般的ですが、最も大切なのは金額ではなく、敬意ある姿勢です。頭を垂れ、心を静かにし、そっと「ありがとう」と祈ること。それが、場所が与えてくれたものへの、最も深いお返しになります。

ラダックを旅するときは、GPSだけではなく、やさしさと感謝にも導かれてください。この山々は、地形である以上に、内なる地図でもあります。これらの僧院は、過去の遺跡ではなく、今も生きて息づく招待状なのです。――立ち止まり、聴き、感じるために。

VIII. 去っても、残るもの

ラダックから帰ってきたとき、私はあの静けさが消えてしまうのではないかと思っていました。世界の喧騒が一気に押し寄せてきて、メール、クラクション、舗道を急ぐ足音に包まれるのだと。でも、何かが残っていました。もしかしたら、私の内側が変わったのかもしれません。

思い出すのは、僧院の姿やアンズの花だけではありません。それよりももっと小さなこと。話す前にほんの一瞬だけ間を置くこと。手の中にある温かいお茶のぬくもり。壁に差す光と影の揺らぎが、まるで祈祷旗の残像のように感じられる瞬間。

ラダックは答えをくれたのではなく、聴くという新しい方法を教えてくれました。他人の声、世界のささやき、自分の心の奥底――そのすべてに、耳をすませるということを。

今の時代、多くの旅が「消費」されています。場所を制覇し、写真を撮り、体験を並べる。そんな旅の中で、私は思い出しました。本当の旅は空港で終わるのではないということを。旅は、朝の目覚め方、人との挨拶の仕方、一人でいる時間の過ごし方の中に、静かに続いていくのです。

もしあなたが、ラダックの静かな聖域を歩くことを選んだのなら、啓示を探すのではなく、ただそこに在る準備をして出かけてください。読経の意味を理解しようとしなくても大丈夫です。沈黙がすべてを語ってくれます。そして帰ってきたとき、その静けさはあなたの中に、小さな石のように残っているはずです。世界が騒がしくなったとき、そっと握りしめたくなるようなものとして。

ラダックを去ることはできても、静けさはついてきます。それは呼吸の中に、考えと思考のあいだに、そして「静けさとは空っぽではなく、存在そのものである」という新しい理解の中に、今も生きているのです。

だから私はラダックを後にしました。でも、本当には離れていないのです。今もまだ、どこか――暁のティクセと、アルチの壁に描かれたまなざしのあいだで、耳を澄ませ続けています。ずっと、聴きつづけています。

著者について

エレナ・マーロウは、風景と精神、物語の交わる静かな場所を旅し続ける詩的なトラベルコラムニストです。ヨーロッパにルーツを持ちながらも、心はいつもヒマラヤに寄り添っています。彼女が探し求めるのは、地図に載らない目的地ではなく、心を揺らす気づきです。

エレナの旅は、派手な見どころではなく、静けさとつながりを大切にしています。彼女の文章には、ささやきのような風景の記憶と、目を閉じて感じるような瞬間が詰まっています。ラダックは、彼女にとって単なる場所ではなく、魂の奥に広がる空間なのです。