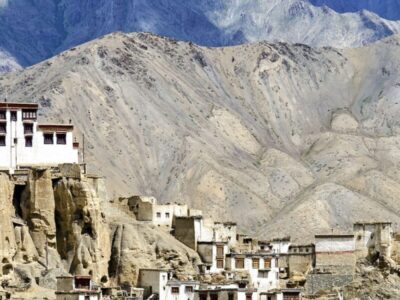

アルチへの道 ―― 塵と距離とインダスの流れ

レーから西へ伸びる道に、風が鋭さを増し、インダス川が陽にさらされた刃のように光る曲がり角がある。そのあたりから、空気が変わる。温度ではなく、静けさが骨の中に染み入り、舗装道路から記憶の層へと降りていくような感覚が始まる。アルチ僧院への道のりは、長くはない。ただ、古い。

フレスコ画の案内板などはない。土産物屋も、真鍮の仏具で祝福を売る商人もいない。あるのは、断崖とポプラの木立、そして川の流れだけだ。僧院は谷の斜面に寄り添うようにひっそりと建ち、アンズの木に半ば隠れている。多くの旅行者はそれに気づかず通り過ぎる。彼らはもっと壮大な場所を求めて行く――ティクセの段々の寺院や、ヘミスの祭りの賑わいへと。しかし、アルチ・ゴンパは見つけてもらおうとはしない。ただ、そこで静かに待っている。まるで別の時間の流れに属しているかのように。

ここは確かにインダス渓谷だが、よく知られた姿ではない。この地の過去は再構築されていない。手つかずのまま存在している。チョスコル僧院群へ向かう石畳の小道を歩いていくと、それは寺院への訪問というより、泥と顔料で綴られた物語の中に足を踏み入れるような感覚になる。アルチは声を張り上げたりしない。元からそうなのだ。

周囲の丘は不毛だが、その静けさは空虚ではない。むしろ満ちている――息遣い、時間、そして風化しないものたちで。この僧院は、ラダックの他の多くの寺院と違って、戦火や改革の風を免れた。だからこそ、内部に残されたものはほとんど手つかずのまま――11世紀の仏教壁画、鉱物の色彩が影の中に守られ、光を待っている。アルチの本質は、この沈黙と展示されない保存状態にある。

ここに辿り着く欧州の旅人の多くは、偶然によって導かれる。間違った曲がり角、間違った寺院――しかし村に足を踏み入れたとき、彼らは立ち止まる。何かを見たからではない。何かを感じたからだ。旅程では計画できない種類の精神的な本物。それは広告ではなく、ささやきによって伝わる。

この場所を観光地と呼ぶのは、まったくの的外れだ。アルチは目的地ではない。それは境界線だ。そして一度そこを越えれば、旅が「どこにいるか」ではなく、「どのように見るか」の問題へと変わっていく。壁画はまだ先にある。しかしすでに、何かが変わり始めている。

チョスコル ―― 声を上げない寺院

チョスコル僧院群に足を踏み入れるとき、そこに門はない。あるのは、しきいを示す低い木の梁だけだ。風に削られ、羊毛の肩に何度も触れられた木目が、何世紀も経たことを物語る。華やかさはない。黄金もない。告げられるものもない。ただ、背をかがめてくぐる低い入口があるのみだ。

中には、三つの主要な寺院がある。どれも老僧のように静かで、内省的で、揺るがない構えをしている。なかでもスムツェク寺院は、日干し煉瓦と木材で建てられ、どこか不格好で控えめな威厳をたたえている。3階建ての構造で、その名も「スムツェク(3階建て)」を意味する。しかし、ここではどの要素も主張しない。すべての面が、魅せるためではなく、残るために存在している。

その横にはドゥカン(集会堂)がある。暗く、狭く、静かだ。古木と油灯、埃の匂いが空気を満たし、まるで吸い込まれた息のように漂っている。私が足を踏み入れたとき、読経の声はなかった。聞こえるのは足音だけで、それさえすぐに床板に吸い込まれていく。

ここには、ポスターに載るようなラダックは存在しない。広がる山のパノラマもない。カメラの前で微笑み、マニ車を回す赤衣の僧もいない。ここは、誰かの目にさらされることなく信仰が営まれていた場所なのだ。壁画は見られるために描かれたのではない。ただ、静かにそこにあるために描かれた。

いくつかの絵は剥がれ落ち、角は暗くなっている。それでも、壁には呼吸の痕が残っている。オーカー、ラピスラズリ、緑青――鉱物顔料が泥壁に重ねられ、装飾ではなく、祈りとしてそこにある。これは聖域であって、美術館の展示ではない。

多くの訪問者は、あまりに早くこの寺院を通り過ぎてしまう。有名なものを探して――観音菩薩、輪廻図、多臂の守護神を目で追う。だが、それはまるで説明のない展示を歩く学芸員のようで、筆致のあいだにある静けさを見逃している。この場所は、素早い目には何も与えない。開くのはゆっくりと。湿り気に反応して浮かび上がる顔料のように。

この壁は、何世紀もを見てきた。侵略、放棄、改革――それらの時代を乗り越えてきた。ここにあるのは単なる11世紀の仏教図像ではない。手つかずの痕跡である。修復も、塗り直しも、解釈し直されることもなく、残っている。そうして残されているという事実こそが、最大の敬意なのだ。

スムツェクの薄暗がりの中に立ち、目にするより先に感じる。最初に語るのは沈黙。その次に色。そして、最後に形が見えてくる。

壁が語る ―― 言葉でも触れることでもなく

スムツェクの中に、一枚の壁がある。見られるのを待っているわけではない。そこに、ただ在る。そして、ずっとそこにあった。近づいても、すぐには応えてくれない。色彩は跳ねることなく、線も呼びかけない。目が闇のリズムに慣れるまで、じっと待たねばならない。やがて徐々に、11世紀の仏教壁画が姿を現してくる――それは絵ではなく、出会いとして。

数千の細かな筆致が、衣の襞を形づくっている。ラピスラズリは深みを失っていない。辰砂を砕いて作られた赤は、何世紀もの埃の下でもなお脈打つように感じられる。これらは鉱物顔料であり、山と大地から得た色であり、見せびらかすためではなく、沈黙のために塗られている。描かれた像たちは、人を驚かせるためではなく、壁に宿るために描かれたのだ。

一体の菩薩がこちらを見下ろしている――こちらをではなく、こちらを通して見ている。眼差しは細く長く、金の縁取りが施されている。そこに感情はない。ただ、存在だけがある。それは、見る者が去った後にも残り続ける存在感だ。金剛乗(ヴァジュラヤーナ)の象徴は随所に描かれている――蓮、法輪、印相――しかし、それらに説明はない。意味は語られず、示されるのみ。ここでは、壁が言葉を使わずに語る。

ある隅では、天井の雨漏りにより百年前に一部が黒ずんでいる。曼荼羅の一部は、基部の近くで少し剥がれ落ちている。だが、ほとんどの像はそのままだ。驚くほどそのままに。ヨーロッパなら、こうした絵はロープで囲われ、ケースに収められ、場合によっては塗り直されるだろう。だが、ここではそのままにされている――影と巡礼者の吐息にのみ触れられながら。

「なぜ色が残ったのか?」と、多くの人が問う。その答えに詩はない。壁が厚かった。扉が閉じられていた。村が静かだった。誰も「良くしよう」と思わなかった。誰も、汚れていないものを拭こうとはしなかった。ただ、それだけのこと。それだけで、赤は赤のまま、緑は緑のまま、金は今もささやいている。

私はその壁に触れない。誰も触れるべきではない。禁止されているからではなく、それがこの世紀のものではないから。このラダックの古代仏教画は遺物ではない。存在なのだ。触れるという行為は、帝国よりも長く続いてきた沈黙を乱すことになる。

私が一歩退くと、像たちは遠ざかっていく。色褪せるのではなく、完結しているのだ。彼らは私の解釈を必要としない。理解されることも望まない。ただ、私が見たということ、そして耳を傾けたということ――それだけを求めている。

観光客のためではなく――観察者のために

ここには「撮影禁止」の看板はない。警備員も、ロープも、五か国語で解説をささやく音声案内もない。だが、それでも誰もスマートフォンを取り出さない。止められているからではなく、その必要がないからだ。アルチの壁画は、撮られることを求めていない。見届けられることを求めている。

ここは旅程のチェックリストのために整備された場所ではない。「ラダックで必見の10か所」に載るような名所でもない。ここは、ゆっくりと辿り着いた者のための場所。腰を下ろし、目を慣らし、静けさを受け入れる者のための空間だ。観光客はやって来て、すぐに去っていく。彼らは二人一組で歩き、「色褪せている」「古い」「すごい」と口にする。だが、壁はそうした言葉には応えない。壁が応えるのは、忍耐だけだ。

地元の人々はこう言う。「絵が残ったのは、誰もそれを“直そう”としなかったからだ」と。この寺は、訪れられるものではなく、使われてきたのだ。かつては雪で道が完全に閉ざされ、外から誰も来なかった年もあった。その間、壁画は静かに冷気の中で呼吸していた。誰にも見られず、変わらず、そっと在り続けた。

近年、インダス渓谷へ足を運ぶ旅人が増えるにつれ、「消費」ではなく「観察」が必要であるという感覚は、いっそう強まっている。ここでは、静けさは不在ではなく、選択だ。見るという行為が、祈りになる。壁画は娯楽ではない。それは、通過点――誰もが越えられるとは限らない、境界である。

観察者にとって、アルチの価値は情報ではない。建立年でもなければ、顔料の名前でもない。ヴァジュラヤーナ美術の系譜でも、カシミールの様式の影響でもない。それらは知識としては意味を持つが、人の心を動かすのは別のものだ。動かすのは、静止するという行為だ。演出されないものに出会うこと、それこそが感動なのだ。

この壁画は「見る」ものではない。それに触れてもらうのを待っている。目を開き、心を開き、自分の名前も、時間も、出発の予定も忘れてしまう。やがて、人は静かな目になる。そしてそのとき、色が語り始める。大きな声ではない。明確でもない。だが、誠実な声だ。

観察者は、土産物を持ち帰らない。持ち帰るのは、色彩の中に沈黙をたたえた記憶。内なる痕跡。それは、言葉にできないものを求めてラダックを訪れた者が、ついに出会う「それ」である。

未だ褪せぬ絵の具 ―― 時のなかの静けさ

低い木のしきいをくぐって外へ出ると、空気は少し明るく、どこか騒がしく感じられる。何も変わってはいないはずなのに。アンズの枝でカラスが鳴き、風が小道の土埃を舞い上げる。だが、何かが変わった。――外ではなく、自分の中で。

アルチの壁画は、寺の中に留まっているわけではない。それはついてくる。絵としてではなく、感覚として。すると、周囲の風景にも色彩が見えてくる。赤土の大地、洗い出された翡翠色のインダス川、子どもの毛糸帽に乗る淡い金色。色とは、単なる装飾ではなく、祈りが通り過ぎた記憶のかたちであることに気づく。

この場所に、記念碑も要約もない。アルチは何も説明してくれない。その代わりに、確かな何かを残してくれる――不確かさと、注意深さ。それは力で残されたものではなく、触れられずに残されたものだ。

レーへ戻った旅人の多くは、湖や峠、他の僧院の写真を見返すだろう。だが、アルチの写真はほとんど残っていない。だが、それでよいのだ。あの壁画は持ち帰るためのものではなかった。そこに留まるために描かれた。そこにあることで、人の内側に何かを変えていく。

ヒマラヤには多くの寺がある。壮大なもの、豪華なもの。だがアルチは、まばゆさでは語れない。そこにあるのは、耳を澄ますこと。そこにこそ真実がある。――それは、語られない信仰こそが、もっとも長く残るということ。そして、暗がりに置かれた色は褪せないということ。

もしあなたがこの場所――ラダックの奥にある小さな仏教寺院――にたどり着くことがあれば、ゆっくりと歩き、何も言わず、壁に語らせてほしい。最初は何も聞こえないかもしれない。でも、やがてあなたの中に、あるものが残る。それは写真でもなく、知識でもなく、静けさ。そしてそれは、決して褪せることがない。

著者紹介

エドワード・ソーンはイギリス出身の旅行作家であり、かつて地質学者として活躍していました。彼の文章は、鋭い観察眼、抑制された感情、そして物質的な世界への揺るぎない献身によって特徴づけられています。

彼は感情を描写することはありません。描くのは、目に映るもの、耳に届く音、そして手で触れられるものだけです。その描写の中で、読者は静けさ、畏れ、そして人里離れた風景に潜む不穏さを感じ取るのです。

イングランド北西部、ボローデールの霧深い丘陵地帯に生まれ育った彼は、やがて中央アジアの断層線と化石層を歩いて十数年を過ごしました。その後、旅と人間の痕跡を記録する筆へと転向。現在は、スコットランド・マル島の石造りの小屋と、ラダックのレーにあるインダス川沿いの静かな部屋を行き来しています。

彼の書く旅の記録は、見せびらかすためのものではありません。記録し、見届けるためのものです。装飾ではなく、保存のために書かれています。その言葉は、読者にゆっくりと歩き、深く耳を澄ませ、絵葉書ではなく「存在」として世界を見るよう促します。

執筆していないとき、彼は歩いているか、あるいは遥か遠くの尾根に光が差すのを静かに待っていることでしょう。