なぜヒマラヤで「味わうこと」が大切なのか

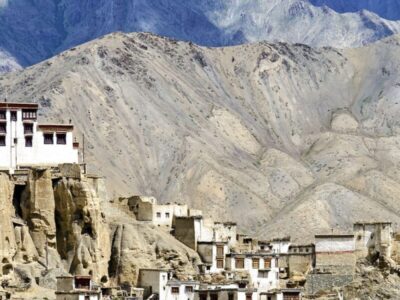

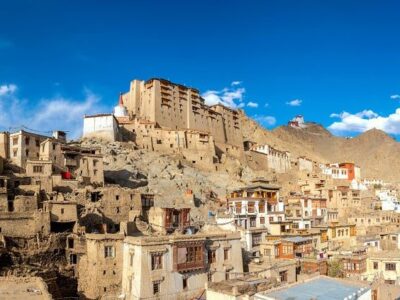

レーの空港に降り立った瞬間、薄い山の空気が体を包みます。それはまるで、別世界からのささやきのようです。息が止まりそうになります――そして、そのすぐあとに、どこかの台所から漂ってくる煮込み料理の香りが迎えてくれます。空港にウェルカムドリンクも、華やかな演出もありません。あるのは、大地の色、青い空、そして炒った大麦の素朴な匂い。それがラダックの歓迎の仕方です。

ヒマラヤの砂漠地帯に点在する村々では、食べ物は単なる栄養ではありません。それは贈り物であり、世代を超えて受け継がれる記憶であり、静かな生き残りの物語です。ここでは派手なメニューや、写真映えするブランチなどは期待できません。その代わりに出会うのは、知らない人が差し出してくれる熱々の スキュ の一杯や、インダス渓谷の朝焼けの中で飲む塩味のバター茶です。

この旅はただの「食の旅」ではありません。それは、この土地に根付いた文化と人々の暮らしに分け入る道のりです。標高の高い過酷な環境の中で育つ限られた作物を、無駄なく、大切にいただく。その一粒一粒が尊く、食卓には思いやりと時間が込められています。山の静けさの中で味わうその料理は、どんな高級レストランの味よりも長く心に残ります。

私がこの旅を始めたのは、ガイドブックではなく、ある家族からの招待がきっかけでした。スカルブチャンという大麦の名産地に住むその家族は、こう言ってくれました。「多くはありませんが、食事ならあります。それで十分です。」彼らの台所で、粘土のかまどの前に座りながら、私は初めて炒ったばかりの大麦粉 ツァンパ を口にしました。娘さんがバター茶にそれを混ぜ、小さな器で差し出してくれました。私はその一杯をゆっくりと味わいながら、温度、香り、動作のすべてが、この場所そのものであることに気づきました。

ラダックの食は、言葉のようなものです。風や土、冬の静けさ、夏の恵みについて語ってくれます。国境のはざまにある土地で育まれた食文化は、仏教の厨房でも、イスラムの家庭菜園でも同じように息づいています。都会の忙しさや、物であふれたスーパーの世界から来た私たちにとって、このスローな食事のリズムこそが、本当の豊かさかもしれません。

「ラダックの味を知るということは、静かに耳を澄ませることだ」――ある僧侶が私にそう言いました。それこそがこの食の旅の本質です。この旅は、ただ食べるだけではなく、「つながる」「感じる」「見つめ直す」ことを私たちにそっと教えてくれます。

アンズの果樹園の小道:ラダックの谷で出会う甘い記憶

ラダックの春は静かにやってきます。雷もなければ急な開花もありません。ただ、大地がゆっくりと目を覚まし、ある朝、アンズの木々が一斉に花を咲かせるのです。冬の間、風にさらされていた枝々が、突然、ピンクや白の淡い花で覆われます。ガルコーネ、ダルチク、トゥルトゥクの谷が、まるで夢の中の景色のように、色と香りに包まれます。

このアンズの果樹園を歩いていると、まるで甘い日差しの香りの中にいるような気持ちになります。村人たちはこの果物をチュリと呼びます。その響きは、地面にそっと落ちる花びらのようにやさしいものです。アンズは単に美しいだけではありません。これは命をつなぐ果物。乾燥させたり、ジャムにしたり、保存食にしたりして、代々ラダックの人々の暮らしを支えてきました。この地域は「インドのアンズの谷」とも呼ばれています。

私はちょうど花が満開の季節に、ガルコーネの小さな村を訪れていました。あるおばあさんが手招きして、自分の庭に入れてくれました。言葉は通じません。でも、編んだカゴを手渡され、一本の木を指さされました。日の当たる角にあるその木では、少し早くアンズが色づいていました。私たちは言葉を交わすことなく、静かに収穫をしました。そして帰り道、おばあさんは一つの実を切り分けて、私に差し出しました。それは、今まで食べたどのアンズよりも濃厚で、どこか標高と空気の味がするような、不思議な美味しさでした。

このアンズ——ラダックで有名な白アンズ「ラクツェ・カルポ」は、最近では国際的にも注目され始めています。それでも、その収穫や保存の方法は、今もとても丁寧で手作業です。屋根の上で乾かし、毎日手でひっくり返し、種から油を搾り、果肉はペーストにして冬に食べます。一切、無駄にしません。

4月に開かれるアンズの花祭りでは、村が音楽や踊りでにぎわい、自家製のアンズシロップやドライフルーツ、チャツネなどが並びます。もしこの時期に訪れるなら、ぜひ満開の花の下でアンズジュースを一口飲んでみてください。スマホを忘れ、鳥の声に耳を傾けるような、ゆったりとした体験が待っています。

この木々は、はかなく咲いて、しかししっかりと人々の暮らしに根付いています。美しさ、たくましさ、そして豊かさの象徴。7月に干しアンズを口にする時も、4月に花咲く木の下を歩く時も、その甘さはきっと心に残るでしょう。

「アンズの木は、ラダックの女性みたいなものよ」と、ある村の女性が笑って言いました。「たくましくて、与えてくれて、でも咲くときは本当にきれいなの。」

大麦畑とバター入りパン:世界の屋根で育まれる農の暮らし

高い峠と深い渓谷のあいだに広がる、小さな金色の畑。ヨーロッパの広大な小麦畑とは違い、ここでは小さな大麦の畑が静かに輝いています。大麦はラダックの命をつなぐ穀物であり、食卓の中心であり、この地の文化を支えてきた存在です。標高の高い土地で育つこの作物は、まさに生きる知恵の結晶です。

私はテミスガムという村で、夜明けとともに畑へ向かう女性たちに同行しました。彼女たちのスカーフが風になびき、朝の澄んだ空気に笑い声が響きます。小さな鎌を手渡され、見よう見まねで刈り取りを手伝いました。その作業は静かで、心を落ち着かせてくれるものでした。金色の大麦が手の中でカサッと音を立てて崩れる感触は忘れられません。作業の合間、柳の木の下で休憩しながら、炒った大麦粉「ツァンパ」を溶かしたお茶を飲みました。香ばしくて温かく、心まで満たされました。

「大麦がなければ、ラダックもない」と、ひとりの女性が私の手のひらにツァンパをもうひとさじ注ぎながら言いました。まさにその通りです。ここラダックでは、大麦は単なる作物ではありません。それは暮らしそのもの。朝の粥、焼きたてのパン、チャンという発酵飲料、そしてバター茶と混ぜて食べるホーラクに至るまで、あらゆる場面で登場します。

数日後、私はスカルブチャンで、伝統的な水車を使って大麦を挽く家族を訪ねました。石が石を擦る音が心地よく、まるで祈りのように静かに響いていました。挽きたての粉は素焼きの鍋で炒られ、バターと混ぜられて、小さな木の器に盛られました。飾りもなく、盛り付けもありません。ただ、まっすぐな「命の味」がそこにありました。

ラダックでは、大麦は儀式にも欠かせません。結婚式や宗教行事では、ツァンパが祝福として空中に撒かれます。僧院の僧侶たちは、簡素な大麦の食事を静かにいただきます。ここでは、生きるための食が、いつの間にか神聖なものになっています。

ある晩、ラムユル近くのゲストハウスで、私はカンビル(分厚くて香ばしいラダックのパン)にアンズのジャムとヤクのバターを塗って食べました。それに温かいチャンが添えられていて、それだけで立派な夕食にもデザートにもなりました。星空の下でその一口を味わいながら、私はこの一日の労働、標高、そして誰かの手の温もりを噛みしめていました。

大麦は決して華やかな食材ではありません。サフランのように輝くわけでも、トリュフのような香りがするわけでもありません。でも、ここラダックではそれは聖なるものなのです。そして、誰かのおばあさんが手で練ったそれを、石臼で挽いて、手で炒ってくれたその土地で食べたとき、あなたは何か特別なものを感じるでしょう。「質素さの中にある誇り」を味わうことになるのです。

バター茶と僧院の台所:味に宿る祈りの時間

その香りは、僧院の台所に足を踏み入れるずっと前から漂ってきます。濃厚なバターの香りに、塩気と薪の煙がほのかに混じった匂い。それはヘミス僧院の早朝。ラマたちはすでに静かに一日の儀式を始めています。ろうそくが灯り、本堂にはお経が響き、奥の部屋では長年変わらない食の準備が始まっていました。

ラダックでグルグルチャイ(バター茶)と呼ばれるこの飲み物は、単なる飲み物ではありません。それはもてなしの象徴であり、僧院の生活に欠かせないものであり、この地の文化を象徴する存在です。ヤクのバター、塩、濃く煮出した茶葉を木製の筒「ドンモ」で手でかき混ぜて作るバター茶は、最初は戸惑う味。でも、気づけば不思議と体にしみ込んでくるのです。

私は僧院長に朝の一杯をいただきました。湯気の立つお茶を、小さな磁器の器に注いでくれました。手織りの絨毯の上に正座して、お経が静かに聞こえる中、私たちは並んでお茶をすすりました。彼は微笑みながらこう言いました。「このお茶は、太陽より先に心を温めてくれるんですよ。」 本当にその通りでした。塩気に驚きながらも、温かさととろみが、心の奥まで染みていきました。

その後、若い僧侶が次の一杯を作る様子を見せてくれました。炒った大麦を挽き、茶葉を煮出し、バターを加え、丁寧に撹拌する。その一連の動作は、まるで祈りのような集中力に満ちていました。そこには、ただのレシピ以上のものがありました。「意図が込められた味」がそこにありました。

バター茶は、カンビル(厚みのあるラダックのパン)や、干しアンズ、またはチュルピというヤクのチーズと一緒に出されることが多いです。どれも、ささやかで飾り気のない組み合わせ。でも、それぞれが大切なひとときを形づくっています。村の家庭でも、僧院でも、バター茶の準備は毎日の大切な習慣です。そして旅人にとっては、ラダックの生き方へとつながる扉なのです。

このお茶を飲んだあとに心に残るのは、ある種の「静けさ」です。それが標高のせいなのか、塩の味なのか、それとも何世代にもわたって続いてきた伝統そのものなのか。理由はわかりません。でも、一口ごとに、自分の中に空白が生まれていく感覚がありました。

「味のために飲んでいるんじゃないのよ」と、レー郊外の尼僧院で出会った女性が笑って言いました。「静かになるために飲むの。」

それが、きっとラダックの食の本質なのです。派手でもなければ、注目を集めることもしない。ただ、静かにそこにいて、私たちが立ち止まり、心を開くのを待っている。そうして差し出されるその一杯に、忘れられない温かさが宿っています。

ホームステイの食卓:ラダックの家族と囲むごはん

ラダックを本当に知りたいなら、ホテルではなくホームステイを選んでください。予約サイトで磨かれた観光向けの家ではなく、アンズの木とマニ車の裏にひっそりと佇む、本当の家族の暮らす場所。カーテン越しに子どもがのぞきこみ、ヤクの糞を燃やすかまどが温もりを生む、そんな空間こそが、この地の味わい深い食体験の舞台なのです。

私はティンモスガンという村に到着したのは、夕日が赤茶けた崖の向こうに沈みかけた頃でした。宿の家族は、言葉ではなく「温かさ」で迎えてくれました。一杯のバター茶、毛布一枚、そして台所から聞こえる鍋の音。それが、彼らの歓迎のしるしでした。私は毛織のカーペットに座り、チュタギという手打ちのラダック風パスタスープが作られる様子を見つめていました。根菜と地元のスパイスが香り立ち、部屋中が優しい匂いに包まれました。

夕食は静かな敬意のもとに始まりました。フォークもナイフもなく、取り分けるお皿もありません。大きな鍋を囲んで、みんなで同じものを分け合います。ひしゃくを手渡し、カンビルをちぎって食べ、うなずきながら感謝を伝えます。食卓は単なる食事の場ではなく、「ここにいていい」という許しの空間でした。10代の息子は、ツァンパにお茶を混ぜて手で練っています。彼にとってそれは、きっと子どもの頃から続けてきた日常の一部。向かいの母親は、昨年の夏に自分で作った干しアンズを笑顔で差し出してくれました。

一番印象的だったのは、料理そのものよりも、そのリズムでした。ラダックの家庭では、食事はゆっくりと、丁寧に、そして静かに進みます。誰も急ぎません。会話は穏やかで、笑いがあり、ときには沈黙も歓迎されます。外から来た私も、ゲストではなく「家族の一人」として迎えられました。そこで求められるのは、積極的に関わること、学ぶこと、そして一緒に分け合うこと。

ここにこそ、ラダック料理の本当の心があります。それはレシピではなく、「つながり」に宿っています。どの料理も、祖母の手の感覚や、代々使われてきた石臼、煮込み鍋の音、そして食卓で交わされる言葉や沈黙に満ちています。まさに生きている「食文化」なのです。

翌朝、朝食をいただきながら父親がこう言いました。「私たちの食べ物はシンプルです。でも、土地と私たちから生まれたもの。それで十分なんです。」 彼は、バター茶と、大麦のパンにヤクのバターを塗ったものを手渡してくれました。窓の外には、大麦畑と雪をかぶった山々が広がっていました。でも、その温かさはこの小さな台所の中にありました。

ヨーロッパの旅人にとって、「ファーム・トゥ・テーブル(農場から食卓へ)」という言葉は一つのライフスタイルかもしれません。でも、ラダックではそれが当たり前の暮らしです。包装もラベルもない。ただ、その時に採れるものを、そのまま食べる。それが本当の意味での贅沢なのだと、私はここで学びました。

もし本当のラダックの味を知りたいなら、メニューを探すのではなく、「家族」を探してください。

ラダックの食材棚:大地と空が育む恵み

ラダックの食材棚には、静かな詩があります。欧米のパントリーのように物であふれているわけではありません。輸入スパイスやパッケージ食品が並ぶこともありません。ここでは、少しずつ、大切に保存されたものたちが、ささやくように並んでいます。山のクミンをひとつまみ、束ねられた干しカブ、棚の端には硬く乾いたヤクのチーズ「チュルピ」。すべてが、土地と暮らしから生まれたものです。

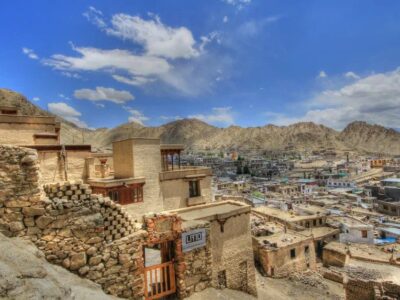

レーの旧市街の市場を歩くと、地元の女性たちが小さな籠に自家栽培の作物を並べて座っています。かごの中には、野生のニンニク、氷河の谷でしか育たない小さな紫のジャガイモ、冬の風邪に効くという乾燥ハーブ。少し先には、男性が黒クミンを売っていました。スーパーで買うものとは違い、香りが強く、手で収穫されたという重みが感じられます。私は小さな紙袋に詰めてもらい、大切にコートのポケットへしまいました。

この棚に並ぶすべてに、物語があります。アンズの種から搾った油は、肌に塗るだけでなく、サラダにかけても美味。炒って粉にした大麦は、冬の主食として大切に保存されます。ヤクの乳から作ったバターは、ギーにして瓶詰めに。ラダックの台所では、何ひとつ無駄にされることがありません。

後日、アルチの家庭で、冬用の保存室を見せてもらいました。中には、干したほうれん草、カブの葉、干しトマト、そして布と紐で封をされた素焼きの壺が並んでいました。天井からは、ラダック産の唐辛子「ツェスタルル」が吊るされており、その赤い実がゆらゆらと揺れていました。まるで、美術館の展示のような、美しさと実用性が調和した空間でした。

「私たちは季節と一緒に生きてるんです」と、おばあさんが穏やかに言いました。「道が閉ざされたら、この部屋が開くのよ。」 その一言で、ラダックの人々が食材とどれほど深くつながっているかが、私の中にすとんと落ちました。この部屋は、単なる保存庫ではなく、暮らしの記憶であり、未来への安心でもあるのです。

最も印象的だったのは、食材への考え方でした。育つものを使う。貴重なものは祝う。そして、小さなものにも敬意を払う。流行に合わせて中身が変わるパントリーではなく、自然と暮らしに寄り添った棚。それが、ここラダックの「食材棚」なのです。

ヨーロッパでは、ファーマーズマーケットがライフスタイルの一部になっている場所もあります。でもラダックでは、それが日常です。ここで売られている食材は、飾られたものではなく、大切にされているもの。地に足のついた生きた文化です。

だから、ラダックの家庭で出された一口の豆の煮物も、炒った大麦粉のひと握りも、すべてが何世代にもわたる知恵の結晶なのです。そこには、大地の香りがあり、空の味わいがあり、太陽と雪の記憶が息づいています。あなたが味わうその一皿には、祈りと持続のかたちが宿っているのです。

味をたどる旅へ:自分だけの食のルートを描く

ラダックを巡る旅に、決まりきったチェックリストはいりません。必要なのは、ゆっくりと歩くこと、一つひとつの味を確かめること、そして出会いに身を任せること。村を一つ、谷を一つ、家庭の食卓を一つずつ訪ねていく――それが、ラダックでできる本物の食の旅です。

旅の始まりはレーから。首都であるこの町には、わずかに速い時間が流れていますが、人の温かさはそのまま。旧市街の市場を歩けば、干しアンズやヤクのチーズ、ツァンパ粉が並びます。早朝の屋台では、チャン(大麦の地酒)がリサイクルされたペットボトルに入って売られています――はい、ほとんど安全です。そして、とてもおいしい。市内のシャンティ・ストゥーパの近くの小さな茶店では、地元の人々がバター茶を飲みながら、ストク山脈を眺めています。

そこから西へ向かいましょう。スカルブチャンやテミスガムでは、大麦の畑が手作業で刈り取られ、保存されています。ローカルなネットワークやエコツーリズムの手配でホームステイをお願いすれば、夕食の準備を手伝わせてもらえるかもしれません。カンビルの生地をこねたり、土かまどの上で豆を煮たり――それは単なる料理体験ではなく、「物語に触れる」ことなのです。

北へ向かうなら、トゥルトゥクやガルコーネへ。4月に開催されるアンズの花祭りに合わせて訪れるのがおすすめです。村のゲストハウスに泊まりながら、アンズの花が咲く果樹園の小道を歩き、自家製のアンズシロップやチャツネを味わってみてください。観光地化されていない、素朴で美しい祭りが、ここにはあります。

心を整える「静かな味」を求めるなら、ラムユル僧院やリゾン尼僧院も旅のルートに加えてみましょう。僧院の台所では、素朴で祈りに満ちた料理がふるまわれます。大麦のお粥、塩味のバター茶、季節の青菜の煮物など。丁寧に接し、好奇心を持っていれば、共同の食事や茶作りの手伝いに招かれることもあるでしょう。

「これは単なるフードツアーじゃありません」と、私はよく旅人に伝えます。「これは、食を通して文化に深く入っていく旅です」 ラダックは観光客向けに整備された町ではありません。誰かの台所に入り、誰かの時間に寄り添い、ゆっくりと歩くこと。そうすることで、本当の味が姿を現します。

地図に載っていない道を選びましょう。昔ながらの方法で大麦を脱穀する村、屋根の上でアンズを干す家族、名前も知らない人が温かいお茶を差し出してくれる場所。たとえば、ヤンタンからヘミス・シュクパチャンへ歩いたり、レーからダ村へドライブしたり。食の匂いをたどって、湯気の立つ鍋や静かな笑顔を見つけてください。

これが、ラダックの「食の道」です。地図には記されていませんが、人々の手の中に、毎日の食卓に、生きています。速くもなく、整えられてもいない。でも、それはきっと、あなたの心に深く残る旅になるでしょう。

最後に:静けさの中にある味わい

ラダックという土地は、簡単には自分を明かしません。じっと待っています。あなたの足音に耳を澄まし、お茶の持ち方を見つめて、それから少しずつ心を開いてくれます。同じように、ラダックの料理も、最初から派手に主張してくるわけではありません。スパイスが効いているわけでも、目を引く盛り付けがされているわけでもありません。でもそこには、ゆっくりと心に残っていく、本当の味があります。

今でも覚えている味があります。炒った大麦の香ばしさ、バター茶に浸した干しアンズの酸味、チュタギの塩気と温かさ。でも、それ以上に記憶に残っているのは、静けさでした。言葉の通じない誰かと器を分け合いながら、その沈黙の中で、心がほどけていく感覚。そこにこそ、ラダックの食の本質があるように思います。

「食べ物は、静けさの中で味わうものだ」と、リゾンの僧侶が私に言いながら、お粥をよそってくれました。その言葉をノートの余白に書き留めましたが、本当は書かなくても忘れないと思いました。その静かな真実が、私の中に深く残っていたからです。

現代の旅は、「もっと見る」「もっと食べる」「もっと体験する」というスピードに溢れています。でも、ラダックでは、「少ないこと」が豊かさになります。一つの鍋、一杯のお茶、一つの谷。Wi-Fiもなければ、写真も撮らない。そこにあるのは、「今ここ」にしっかりといるという贅沢だけです。そしてその時、味は初めて本当に心に響くのです。

ヨーロッパから旅に来る人たちにとって、ラダックはまだ知られていない宝物のような場所かもしれません。飾り気がなく、素朴で、でもだからこそ力強い。アンズの果樹園で風に吹かれるひととき、薪ストーブの湯気、静かな笑い声――それらすべてが、本当の旅の記憶になります。

この土地を離れるとき、レシピ本や有名レストランのリストは手に入らないかもしれません。でも、代わりにもっと大切なものが手の中に残ります。それは、温かさ、静けさ、そして誰かと分け合った一杯の記憶。名前は忘れてしまっても、その優しさだけは忘れないでしょう。

世界が再び騒がしくなったら、この記憶を思い出してみてください。目を閉じて、塩の味、大麦の香ばしさ、そして静けさを感じてみてください。きっと思い出すはずです。本当に大切な食事は、静かな中で、人と心を通わせながら食べるものなのだということを。

著者紹介

エレナ・マーロウは、世界各地の知られざる土地を巡りながら、

その地に根付いた食文化と人々の物語を綴る旅行コラムニストです。

バター茶の湯気の向こうにある暮らし、

静けさに包まれた山の台所、

誰かと分け合う一杯の温かいスープ。

そんな、写真には残せない“記憶に残る味”を探しています。

彼女の文章は、読者に「立ち止まる旅」を届けます。

急がず、見逃さず、深く味わう。

一皿の中に息づく土地の魂を、静かに感じさせてくれるスタイルが特徴です。

「旅とは、質問から始まり、誰かと食卓を囲んで終わるもの」。

それが、彼女の旅の哲学です。