境界のない到着

最初に気づいたのは、山ではなかった。 古い尾根でも、太陽が山頂を叩くように照らす光景でもなかった。違った。最初に感じたのは空気だった。薄く、静かで、なぜか親密なものだった。それは喉の奥に、どこか心の奥で避けてきた問いのように触れてきた。私は立ち止まった。それは美しさのせいではなく、呼吸のためだった。

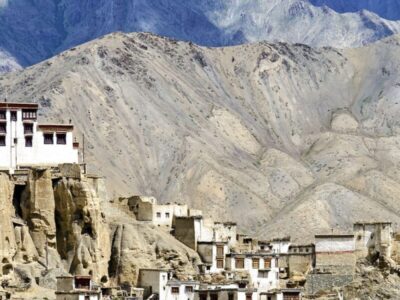

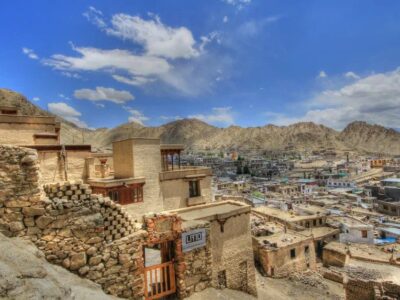

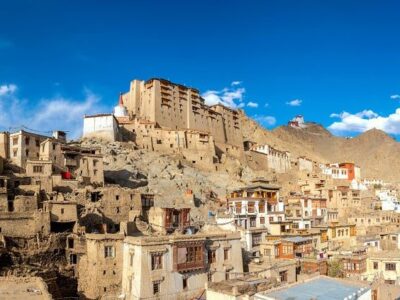

私はインド北部の高地砂漠ラダックの首都レーに降り立った。カラコルム山脈とヒマラヤ山脈に挟まれた場所。でも私が探していたのは「目的地」ではなかった。地図にない何かを探していた。チケットには「インド」と書かれていたが、高度はそうではないと言っていた。そして、私の体——呼吸が、それを裏付けていた。ここは単に「訪れる」場所ではない。ここは、自分を溶かす場所だった。

もし「国」が、地図の線ではなく、自分の体の変化によって定義されるとしたら? もしその境界がフェンスや壁ではなく、肺が広がるリズムだったとしたら? ラダックは、そんな問いを突きつけてくる。標高3,500メートルのこの地では、呼吸だけでなく、時間の感覚も、自分という存在の感覚さえも変わる。空気の薄さが、すべての速度を遅らせる。もう飛行機に乗っていたときの自分ではない。ここは、ただの場所ではなく、「あり方」そのものなのだ。

飛行機から降り、バター茶をひと口飲むまでの間に、ある感覚が静かに訪れる。「ここは呼吸の中にしか存在しない国なのだ」と。それは大使館もなければ、国歌もない。国境管理もない。それでも、その存在感は圧倒的だ。従わなければ、苦しくなる。酸素と交渉することはできない。この場所の静けさとリズムに身をゆだねなければならない。それがラダックの迎え方なのだ。静けさと、要求によって。

ここは、高度と空気と注意力から成る国家だ。 その市民になるには、生まれや国籍ではなく、「気づき」が必要になる。パスポートは要らない。ただ、今ここにいること。それだけが求められる。訪れるつもりだった旅が、いつの間にか違うものへと変わる。動くことよりも、ほどけること。予定よりも、直感。この瞬間、あなたはここにいる。でも、それと同時に、まったく別の場所にもいる。指さすことはできない。ただ、感じるしかない。呼吸だけが通貨のように通用する世界へ。

呼吸の地図

体は独自の地図を持っている。 心が新しい風景を理解する前に、肺はすでに境界線を描き始めている。ラダックでは、胸が地図を描く。ひとつひとつの呼吸が、ためらいがちに、問いかけながら、未完成な線を描いていく。標高4,000メートルのこの地では、呼吸という行為が翻訳のようになる。この静寂と鼓動の間に、新しい地形が現れ始めるのだ。

意識せずに呼吸できるという贅沢は、ここにはない。ラダックでは、本気で呼吸しなければならない。ゆっくりと。慎重に。ときには苦しく、ときには神聖に感じる。空気は違う——希薄で、乾いていて、どこかよそよそしい。急ぐ旅人を拒み、敬意を求めてくる。ここでは、空気を消費するのではない。関係を築くのだ。それは心臓の音を聞き、沈黙で応える。あなたの動きを見て、軽さか、めまいかを与える。それは比喩ではない。これは、身体の反応なのだ。

高地での意識は、確かに変わる。 体はゆっくりと動き、思考は柔らかくなり、時間は夕暮れの影のように長くなる。言葉は減り、気が散ることも少なくなる。いまこの瞬間に注意を向けざるを得ないのは、体がそれを必要としているからだ。ちょっとした登り坂や急ぎ足が、命取りになるかもしれない。だから、歩みを遅くする。考えるスピードも落とす。生き方そのものが変わっていく。スケジュールではなく、静けさに同調していく。空気そのものが、教えてくれるのだ。

この再調整の中で、ラダックは教え始める。言葉ではなく、呼吸を通して。知識ではなく、感覚を通して。呼吸はただの生理現象ではなく、耳をすます行為へと変わる。風の音、岩の存在、道のない静けさの響き。吸う息は招待であり、吐く息は明け渡しだ。時間が経つにつれ、目に見えない何かの輪郭が感じられるようになる。谷が、触れることなくあなたを包み込む感覚。空が、あなたに近づいてくるような静けさ。

これはグーグルマップでは見つからない地図だ。 ダウンロードも保存もできない。これは、感じる地形。肺の奥に、神経の流れに、呼吸のリズムに刻まれていく。距離ではなく、静けさで測る場所。写真ではなく、脈拍の変化として記憶される場所。これがラダックの見えない地形。川ではなく、意識によって刻まれた風景。呼吸の国。進む道は、外ではなく、自分の内側にある。

地図が沈黙する場所

地図は、世界を理解しようとする道具だ。 線や名前、境界で、地理と歴史の混沌を整理しようとする。でもラダックでは、その道具が次第に頼りなく感じられてくる。地図を広げて、ヌブラからザンスカールへ、ツォ・モリリからパンゴン湖へと指でなぞることはできる。でも、地図には描けないものがある。たとえば、深い静けさの中に立ち尽くす感覚。山々に囲まれて、自分が消えていくような感覚。地図が伝えられないのは、まさにその“感じ”なのだ。

ラダックは、地図という言語を超えている。 いくつもの国に属しているようで、どこにも属していない。インドに統治され、中国に主張され、チベットに記憶されている。紙の上の境界線は一見はっきりしているが、実際の大地ではぼやけている。境界線に引き裂かれた村もある。季節によって流れを変える川もある。所有をめぐって黙して見下ろす山もある。そして、政治の言葉に縛られないまま、静かに生きる人々もいる。

これは政治的な主張ではない。ただの「存在」の記述だ。ラダックでは、国という概念を超えて「場所」があり得るということがわかってくる。それはまるで、呼吸と感覚の王国のようだ。ここでは、岩はインドのものでも中国のものでもない。風には国境がない。薄い空気は、すべてのイデオロギーを重たく感じさせる。すべての官僚主義が滑稽に思える。風の中に、大使館などない。

この沈黙の中で、ラダックは「見えない国」として姿を現す。 隠れているのではなく、感じることでしか存在できないからだ。旅人はこの地を歩くとき、国境を越えるのではない。国境は消えていく。残るのは、自分の思考と、目の前で展開するこの瞬間とのあいだにある境界だけ。進む方向は、地図ではなく、自分の内側へと向かっていく。

そうしてラダックは、哲学的な最前線のようになってくる。国が行政や定義だけで成立するものではないことを問いかけてくる。それは、注意深さによってしか入れない場所。呼吸によってしか触れられない場所。ラダックは声高に語らない。ただ、静かに待つ。そして、耳を澄ませる者にだけ、その存在を伝える。

静けさの国:沈黙の政治

静けさは、しばしば「何もないこと」だと誤解される。 けれどラダックでは、静けさは空白ではなく、表現のかたちだ。この土地の言葉であり、それはスローガンや記号よりも、ずっと力強く語ってくる。この地域は長い間、戦略的な場所として定義され、境界や監視によって見られてきた。でも、その緊張の間にある「静けさ」こそが、最も真実を語っている。

ここには検問所がある。ライフルを持った兵士がいる。風に揺れる旗もある。でも、そうした「主権の演出」の奥には、もっと古く、もっと自由な何かがある。政治を超えて続いてきた沈黙。支配ではなく、耐えることで形づくられた存在感。騒がしさではなく、呼吸と岩と静けさが持つ、消えることのない力。ここにあるのは、普通の抵抗ではない。「息をすること」、「そこにいること」が、ひとつの抵抗となっているのだ。

ラダックにおける「沈黙の政治」は、目立たないが確かに存在する。 必要な時だけ話す羊飼い。谷に響く祈りを唱える僧侶。観光客を静かに見つめる子ども。彼らにとって、時間はスケジュールではなく、川が解ける時期で測るもの。僧院の壁に差す光の角度。自分の心拍が土地のリズムに同調する瞬間。そういう感覚で、生きている。

この場所には、大きな教えがある。力は、必ずしも声を上げるものではない。存在は、主張しなくても確かにそこにある。ラダックでは、静けさが言葉を持ち、意味を持つ。それは叫ばないけれど、空間を形づくる力。場所が教え、人々がその生き方を体現している。嵐にも孤独にも耐えてきた人々の、穏やかで強い姿勢。

ラダックを旅することは、思考を再編する静けさに入っていくことだ。 静けさは言葉の反対ではなく、その源であることに気づく。この沈黙の中にこそ、国歌も法律も超えた鼓動がある。憲法にも、旗にも、イデオロギーにも属さない国の鼓動。それは「急ぐ者」と「耳を澄ます者」の違いだけで人を分ける。旅人であろうと、ただの通りすがりであろうと、聞こうとする者にだけ、それは響いてくる。

この静けさは、空っぽではなく、構造そのものだ。法律でもあり、招待でもある。ヒマラヤの静寂の中に、新しい国のかたちが始まる。それは宣言ではなく、沈黙の中で。それは記念碑ではなく、文と文のあいだの呼吸の中に。いったんそれを感じたなら、もう本当の意味では離れられなくなる。

見えないパスポート:呼吸の市民になること

この国に入るとき、パスポートにスタンプは押されない。 目的を問う係官もいなければ、ビザに記された条件もない。それでも、境界は確かにある——紙の上ではなく、鼓動と感覚の中に刻まれている。呼吸がこの土地のリズムと重なったとき、風に身をまかせるように歩きはじめたとき、あなたはもう、この「目に見えない国」の一員になっている。

ラダックに属するというのは、所有することではない。自分が迎え入れられることを許すことだ。 その入り口は、呼吸にある。もちろん標高の影響もあるが、それだけではない。ラダックは、あなたに「元の自分」を手放すことを求める。勢いを止め、習慣を脱ぎ捨てること。急ぐのをやめ、言葉を探すのをやめ、ただ見ること。そうして、知らぬ間に、あなたはこの場所の「周波数」に溶け込んでいく。

これは観光ではない。これは変容だ。ラダックは「見るべきもの」を提示しない。ラダックが差し出すのは「注意深さ」だ。それは、新しいものを見て感動することではなく、見方そのものを変えること。谷を渡るヤクの姿が啓示のように感じられる。空に舞う祈祷旗が、まるで経典のように語りかけてくる。風、影、石の表情から、まったく新しい「読み方」を学んでいく。

体験による国籍は、与えられるものではなく、自分で得るものだ。 ラダックでは、それは夜明け前に凍った小川の光を見つめることだったり、何日も口を開かない僧の隣に座り、言葉なく理解することだったりする。鋭くて冷たい空気を吸い込むと、むせるほど痛む。でも、その痛みこそが歓迎の印なのだ。期待に応える場所ではなく、期待を再構成する場所。それがラダック。

ここでの市民権は、書類ではなく「明け渡し」によって得られる。予定を忘れ、時間の感覚を失い、どの僧院を訪れたかを数えるのをやめる。代わりに、標高4,500メートルで吸い込んだ風の記憶だけが心に残る。それがスタンプであり、それがあなたの住民証だ。経験を「集める」ために来たのではない。経験によって、自分が変わるためにここにいる。

ラダックは「訪れてほしい」とは言わない。ただ「聞いてほしい」とだけ言う。 そして、もしあなたが本当に耳を澄ませることができたなら、そこには石や大地ではなく、呼吸でできたひとつの国が、確かにあるのだ。

ラダックという比喩:心の中の国家

ラダックは、単なる場所ではない。それは「考え」そのものだ。 山の光をまとったひとつの比喩。土地とは何か、帰属とは、アイデンティティとは何か——そんな問いを私たちに映し返す鏡だ。地形を求めて来たはずなのに、哲学に出会う。風景を見に来たはずなのに、いつの間にか、自分自身に問いかけている。

ヒマラヤの深い静寂の中で、ラダックはまるで別のかたちの国家へと姿を変える。産業や血統で築かれた国ではない。そこにあるのは「注意深さ」でできた国。通貨は「存在感」。法律は「静けさ」。国歌は、ストゥーパや風に吹かれる祈祷旗の音。公用語はない——あるのは、感覚という言語だ。そして、そこにとどまればとどまるほど、その言葉を読み解けるようになっていく。

ラダックを「国」と呼ぶのは、領有を主張することではない。それは、新しい可能性を提示することだ。 呼吸する国。忠誠を求めず、ただ「気づいてほしい」とだけ願う国。買うことも、囲うこともできない。パンフレットにも載っていないし、ハッシュタグで流行ることもない。ただ、じっと、時間の外で待っている。そして、必要な旅人が現れたときに、音もなく扉を開く。ここでは「説明」ではなく、「余白」が差し出されるのだ。

ラダックにいると、考え方が変わってくる。思考の構造そのものに気づくようになる。意味をつけようとする自分のクセに気づき、そして、ふと、それを手放していることに気づく。土地が、握ろうとするその手をほどいていく。意味に落とし込むことを許さない。それは「あなたの物語」のための比喩ではなく、あなたの物語そのものを解体するための比喩だ。そしてその奥にあるもの——理解を超えた何か——が、静かに立ち上がってくる。

ラダックは、旅人を「読者」へと変えていく。 本を読むのではない。大地を、雲を、「もの」と「もののあいだ」を読む人になる。意味は、岩のかたちではなく、関係性の中に宿る。石と影。自分の身体と風。ひとつの呼吸と、この大地の歴史。そのような聖典がここにはある——翻訳できず、消えやすく、それでいて、深く、しっかりと存在している。

そしてあなたが帰るとき、その記憶は「訪れた場所」ではなく、「投げかけられた問い」として残る。「国」とは何か? 「所属」とは? 「私の輪郭」と「世界のはじまり」は、どこで交わるのか? これらは答えを出す問いではない。生きながら感じ続ける問いだ。ラダックは、その問いのはじまり。呼吸する比喩。待つ比喩。そして、飛行機が飛び立ったあとも、確かに残る比喩。

空気があなたを覚えている場所

ラダックを離れても、呼吸は残る。 街に戻れば、風の代わりにクラクションが響き、空の代わりにビルがそびえる。日々のリズムが元に戻り、スマホの通知がまるで人工の星のように点滅する。それでも、どこか遠くで、それよりも静かに、ラダックはまだあなたの中に残っている。肺の奥に。血の中に。歩く速さにさえ、あの土地の名残がある。何かが確かに変わったのだ——ただの標高のせいではない。

残るのは、いわゆる「思い出」ではない。写真や名所に結びついた記憶ではなく、もっとつかみどころがなく、それでいてずっと近い何か。夜明けの空気で呼吸がゆっくりになったあの瞬間。肩にやさしくのしかかる静けさの重み。言葉が必要なくなったあの吐息のひととき。これこそが、ラダックがあなたを覚えているかたちだ。

ラダックは、物語で語られるべき場所ではない。静けさの中で思い出されるべき場所だ。その痕跡は頭ではなく、体に残る。感覚の再調整。急ぎすぎる日常から少し距離をとる感覚。今のあなたは、以前よりもよく「聞く」ようになっているかもしれない。返事をする前に一呼吸置くようになったかもしれない。外に出たくなるのは、空気を吸うためではなく、「つながる」ためになっている。あの山の空気が、静かに体内に根を張っている。

ラダックは、チェックリストに加えるような場所ではない。チェックリストそのものを、書き換えてしまう場所だ。 記憶しておくべきは名所ではなく、「そこにいた」という感覚。目を閉じたときに蘇るのは、事実ではなく、存在そのもの。呼吸が言葉になるような、そんな静かな奇跡。それが、ふつうの毎日をもう一度、神聖なものへと変えていく。

「また来て」と言ってくる場所もある。でもラダックは、呼びかけない。ただ静かに、まるで考えきれなかった思考のように、言い終えなかった言葉のように、あなたの中で待っている。もし再び訪れることがあるとしたら、それは計画のせいではない。呼吸のどこかが、あの境界のない空気を覚えているからだ。どこにも属さず、でも確かに「いた」と感じたあの国へ、戻りたくなるからだ。

これこそが、「呼吸の中にしか存在しない国」が最後にくれる贈りもの。 離れても、消えない。ひとつひとつの吸う息の中に、あの山の気配が残っている。酸素と記憶のあいだに、静かに広がっていく国。その国は、まだ名もなく、姿もなく、でも、間違いなくそこにある。

ディクラン・P・オコナー

見えない国を歩くコラムニスト。

地図の沈黙の先にある言葉を探し、呼吸の中にしか存在しない場所について書いています。