語りかける静寂

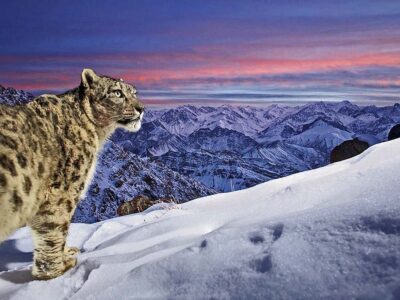

ラダックの風は、ただ吹くだけではない。それは彫刻のように風景を形づくる。ある朝、インダス渓谷のはるか上、風は静寂をほぼ物質のように変えていた——ほこりに覆われた尾根を削り、ストゥーパのまわりをまるで忘れられた祈りのように包んでいた。標高の高いこの砂漠地帯では、空気が薄く、空はどこまでも青い。一歩一歩が慎重で、呼吸のひとつひとつがささやかな抵抗のように感じられる。私は何かを探してここへ来たわけではない。でも、確かに何かを見つけた。それは言葉よりも雄弁な静けさだった——空っぽではなく、何かが確かに存在していると感じられる静けさだった。

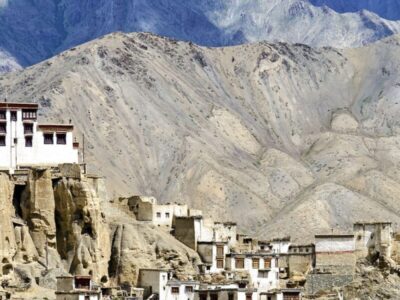

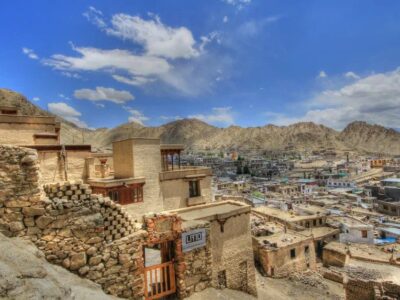

旅とは、しばしば「進むこと」「到達すること」だと思われている。でもラダックは、それを静かに否定する。ここでは、時間がゆっくりと流れる。山々の論理は、何世代もかけての浸食、崖にしがみつく村々、人の目をまっすぐに見つめる人々によって語られる。言葉よりも、そのまなざしの中に、すでにすべてがある。

あの朝、ヘミス・シュクパチャンの近くの道をひとりで登っていた。足元でほこりが舞い、ブーツが石を砕く音だけが響いていた。ふと、カミュのことを思い出した。アルベール・カミュ——不条理を語ったフランスの哲学者——は、ラダックを歩いたことはない。彼はあまりにも若く、突然に亡くなった。でも、もし彼がこの地を歩いていたら、何かをきっと理解しただろうと思う。自然が好きだったわけでも、特別にスピリチュアルだったわけでもない。それでも、彼は「大いなる沈黙」と対峙することの意味を知っていた。

風が問いかけのように唸っていたが、その問いに答える必要はなかった。道しるべも、タイムスケジュールも、目的地もない。ただ、道が上へ上へと続いている。それはまるでシーシュポスの丘のようだった。私は悟りや癒しや自己成長のために登っていたわけではない。そこに道があるから登っていた。登るという行為自体が、意味になっていたのだ。カミュは言った——「我々はシーシュポスを幸福な者と想像しなければならない」と。ここラダックで、切り立った山々と孤独に囲まれていると、その言葉の意味が少しだけわかる気がした。汗にまみれ、肺が焼けるように苦しい中でも、シーシュポスは静かに微笑んでいる——そんな気がした。

これは、サルトルの世界ではない。革命や行動の世界ではない。これはカミュの世界だ。すべてをそぎ落とした世界。私たちはなぜ生き続けるのか? 無意味の中で、何を選ぶのか? 宇宙の沈黙に、どう応えるのか? 私は答えを持っていたわけではない。でも、そのとき、風が背中を押し、道がまだ続いていることを知っていた。答えなど必要なかった。

必要だったのは、ただその静けさと——次の一歩だけだった。

カミュ、ヒマラヤの道を歩く:不条理という感覚

ラダックでのトレッキングは、言葉を越えた何かと対話することだ。山々は答えを返してくれないが、確かに応えてくる。その応え方は、静けさであり、重力であり、呼吸を浅くする空気だ。ヘミス・シュクパチャン近くの、名前もない尾根へ登っていたとき、私はカミュが語った「世界のやさしい無関心さ」という言葉を思い出していた。

ヒマラヤの道を歩いていると、ある瞬間、かならず訪れる問いがある——声には出さないが、肺の奥や視線の裏側でそっとささやかれる。「なぜ、私はこれをやっているのだろう?」冷気が肌を刺し、道は瓦礫に消え、呼吸はもはや自分のものではなくなる。日常の論理はすっかり消えてしまう。ここからが、不条理とのささやきが始まる。

アルベール・カミュは、絶望を信じていなかった。彼が信じていたのは「直面すること」だった——不条理と目を合わせ、それでも目をそらさないこと。『シーシュポスの神話』の中で彼は、永遠に岩を山へと押し続ける男を描いた。そしてその男を、幸福な存在だと語った。なぜなら、その行為に意味があるのではなく、行いを選ぶこと自体に意味があるからだ。

あのラダックの斜面では、もはや道の存在すら重要ではなかった。頂上もなければ、寺院もなければ、報酬もない。足は震え、唇は乾燥でひび割れ、背中には荷物によるいつもの痛み。それでも私は歩いていた。それは自分で選んだ道だった。登ることに終着点がなくても、自ら選んだというその事実の中に、なにか奇妙な自由があった。

カミュは「逃避」を勧めなかった。希望も絶望も拒み、ただ現実を見つめて生きることを語った。ラダックの谷では、その「現実への目覚め」はいたるところにある。岩ひとつ、呼吸ひとつ、光の移ろいひとつ——それらすべてが、自分の小ささを思い知らせてくれる。それでも、私たちは歩き続ける。

不条理の英雄とは、山を征服する者ではない。理由もなく登る者——それでもそこに喜びを見出す者だ。ラダックでは、どのトレイルも、小さな反抗のように感じられる。重力に対して、空虚に対して、「意味がほしい」という欲望に対して。それは、ただ歩くという行為で、そっと反抗すること。まさに、それこそが「反抗」なのだ。

風景という鏡

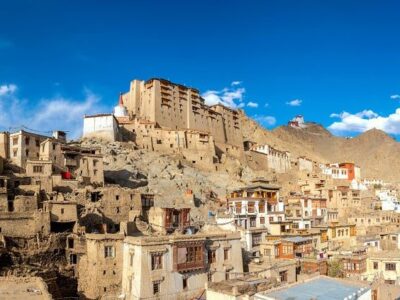

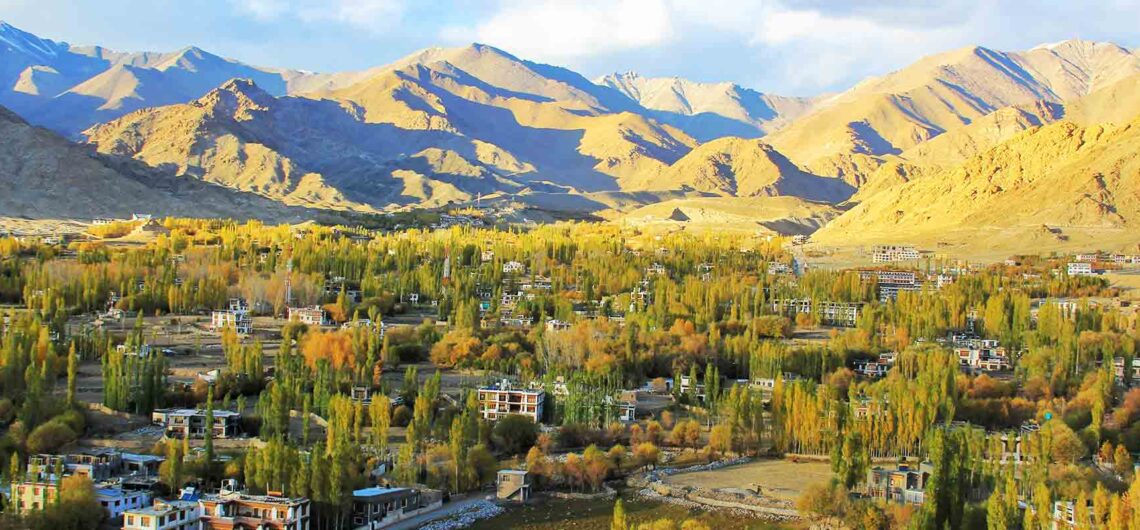

この世界には、まるで鏡のような場所がある——姿を映すだけでなく、内面までも静かに反射してくる地形。ラダックは、まさにそのひとつだ。ザンスカール山脈の北、標高の高い荒野のなかで、川は赤茶けた渓谷を切り裂き、村々はまるで静けさへの句読点のように断崖にしがみついている。この地の風景は慰めではなく、対峙だ。そこには優しさはない。緑も誘いもない。ただ、「岩」「風」「塵」「空」だけがある。一般的な意味での美しさではない。もっと深い、美しさよりも正直さに近い何かだ。

カミュがもしこの地に立っていたら、きっと彼の故郷アルジェリアを思い出しただろう。照りつける陽光、乾いた空気、鋭い風景。彼は世界が冷たいから不条理だと言ったのではない。世界が「無関心」だから不条理なのだ。このラダックの山々こそ、その象徴だ。あなたが頂上にたどり着こうが、途中でつまずこうが、山は気にしない。山は霊的でもなければ、アルプスのような壮麗さがあるわけでもない。ただ、そこにあるだけだ。そして、その「ただある」という事実の中に、奇妙な力が宿っている。

ヤンタンとウレイのあいだの狭い峠を越えていたとき、尾根の上を風が哲学者の問いのように吹き抜けた。下には、かすみの中に広がる谷があり、そこにいくつかの祈祷旗が風になびいていた。人の気配は何時間もなかった。足元で砂利が転がる音と、空高く鳴く猛禽の声だけが聞こえる。そのとき、私はまるで「思考のなかを歩いている」ような気がした。

ここでは、自然がそのまま比喩になる。ラダックの空虚さは、カミュが語った空虚さそのものだ。それは恐れるべき「無」ではなく、受け入れるべき「状態」。人生とは、このトレイルのように、どこかへ向かっているようで、実際は「ただ続いている」だけなのだ。断崖の鋭さ、夕方の長い影、限界を思い出させる高度——これらは詩的な象徴ではなく、ただの現実だ。だが、それを受け入れたとき、そこに詩のような瞬間が生まれる。

私は小さな氷河の流れのそばで立ち止まった。水面はほとんど動かず、透明すぎて見えないほどだった。ふと思った——もしかするとこの場所の価値は、「意味」を明らかにしてくれることではなく、「他のすべて」をそぎ落としてくれることにあるのではないかと。カミュの哲学のように、ラダックは説明をしない。何も約束しない。ただ「存在」を差し出してくる。そして、その「存在」の中で、普段は見えないものに気づくようになる。尾根の曲線、一羽のカラスの飛び方、自分の鼓動のリズム——そういったものが、やっと見えてくる。

ラダックは、背景でもなければ、絵はがきでもない。それは「自己」へと差し出された鏡なのだ。そして、不条理と同じように、ラダックが求めるのはたった一つ——「気づくこと」。世界を、自分が望むかたちではなく、「そのままの姿」で見ること。そしてそれでも、なお歩き続けること。

ガイドではなく、ひとつのまなざし

これはラダックの「ガイド」ではない。どの宿のアプリコットジャムが美味しいとか、標高3,700メートルでWi-Fiがつながるホームステイはどこかとか、そういうことはここには書かれていない。それが無意味だとは思わない。でも、私の旅は実用的なものではなかった。それよりももっとつかみどころのないもの——感覚、気づき、そして哲学的な重み——そういったものが目的だった。もしこの文章を「ルートを調べるため」に読んでいるのなら、それはすでにこの旅の本質から少し離れてしまっている。道に地図はいらない。ただ注意深く、歩けばいい。

私はラダックに「何かを得よう」と思って来たわけではなかった。変化を求めていたわけでも、何かを達成したかったわけでもない。でも、一歩進むごとに、知らず知らずのうちに何かを脱ぎ捨てていた気がする。急な坂道で息を整えながら、背中の荷を感じながら、私は少しずつ小さくなっていった——敗北ではなく、むしろ「ほっとする」ような感覚で。ここでは、私の悩みごとが世界の中心ではなかった。というより、世界には「中心」なんてなかった。ただ静かに、回っていた。

カミュは「世界が意味を与えてくれない」という不条理に対して、絶望ではなく「目を開いて生きる」ことを選んだ。その姿勢は、ラダックのトレイルにも通じている。歩くことは祈りではなく、マントラもいらない。ただ「黙って進む」——それだけのことで、何かに抗っている気がした。

「目的のない歩み」には、不思議な自由がある。放浪とは違う。「目的がない」ということには、意味がある。目的があると、そこに向かってしまう。でも、目的がないと、「今ここ」にいるしかない。ラダックでは、目的地なんてよく見えなくなる。峠の向こうに消えるか、空の青に紛れてしまう。すると、遠くを見ようとはせず、足元を見るようになる。息を聞き、足音を数えるようになる。「ここにいる」ことが、すべてになる。

カミュの哲学も、まさにそうだった。「超越」に期待せず、「この世界の中で」美しさを見つける。そのためには、幻想を捨てなくてはいけない。ラダックでは、それが自然に起きる。風が、寒さが、村と村のあいだの距離が、それをやってくれる。ここには「つながり」はない。物理的にも、比喩的にも。誰も何も言ってくれない。ただ、道がそこにあるだけ。

だから、これはガイドではない。ただの「まなざし」だ。ラダックで何をすべきかではなく、ラダックで「どうあるか」。リストではなく、姿勢。登山ルートの報告ではなく、歩き方そのもの。カミュはこの地を歩いたことはない。でも、彼は「世界の中を歩く方法」を知っていた。目を開け、希望を持たず、そして静かに、愛を持って。

サルトル的な視線に抗して

結果を重視する今の時代、ラダックのような風景も、ついサルトル的な視線で読もうとしてしまう。つまり「行動によって意味が生まれる」という考え方だ。ジャン=ポール・サルトルは、人間は自分の行動によって定義されるべきだと語った。自由とは、選び、責任を持つことにあると。しかし、果てしない無音の大地を歩いていると、私はどうしてもカミュのほうが、この場にふさわしいと感じてしまう。

リンシェッドの上にある標高4,800メートルの峠では、世界を変えるような行動など入り込む余地はない。ただでさえ息が切れ、視界は揺れ、耳には自分の血の音しか聞こえない。そこには、革命もなければ主張もない。ただ、砂利の上を歩き続けるしかない。サルトルなら、きっと「世界のために何をしているのか」と私に問いかけただろう。カミュなら、何も言わず、ただ隣を静かに歩いていたと思う。

ヒマラヤは、あなたの信念を求めてこない。ここにあるのは、思想でも、理念でも、哲学でもない。ただ一つ求められるのは「進み続けること」。訴えたり、答えを求めたりしないこと。荷を背負い、無言のまま歩くこと。それが、ひとつの姿勢になる。行動によって世界を変えようとするのではなく、あらゆる幻想を拒みながら生きること。それは「降参」ではない。むしろ「幻想に屈しない」という意志だ。

カミュは「反抗」を信じたが、「革命」を信じなかった。彼の語る反抗者は、神を打ち倒すのではなく、「神なき世界」で生きる者だ。ラダックでは、その反抗は「沈黙」として現れる。言葉を控えること。答えを求めないこと。答えが来ないことを知りながらも、歩き続けること。そこには、静かな尊厳がある。サルトルの「積極的な関与」が見落としがちな、静けさの中の強さだ。

かつて、ラマユル近くの道で出会った僧がいた。30分ほど、一緒に歩いた。彼は私にどこから来たのかを尋ねなかった。カルマやダルマ、未来について語ることもなかった。ただ一言、「水は足りているか?」と。それだけで、十分だった。その静かな存在は、カミュの「不条理な英雄」のようだった。主張もなく、忠誠も求めず、解決策も提示しない。ただ、私の隣で、一緒にその日の重さを共有してくれた。

ラダックという土地を「意味のあるもの」として読もうとすると、その本質を見逃してしまう。山々は、あなたに説明されることを望んでいない。象徴でもない。ただの「岩」「空」「風」だ。その中にあってこそ、カミュの語る「沈黙の倫理」が響いてくる。他者に押しつけず、ただ見つめ、ただ在る。それが、「演じること」ではない「在り方」だ。

サルトル的な視線は、意味を求める。カミュは、その「意味のなさ」の中に、どう生きるかを教えてくれる。絶望ではなく、気づきのなかで。そして、その気づきの中にこそ、本当の自由があるのかもしれない。

人間と岩

標高4,500メートルを越えたあたりで、「努力」と「存在」の境界線は曖昧になる。脚は、もはや意志の命令通りには動かない。肺は空気を求めて、闇の中を手探りするように呼吸を繰り返す。そして前に続く傾斜——終わりも見えず、変化もない坂道が、ただ目の前に広がっている。そこには達成もなければ、悲劇もない。あるのは、ただ山の真実だけだ。

そのとき私は、シーシュポスを思い浮かべた。神話の中の人物ではなく、山道で出会うかもしれない誰かのような存在。汗をぬぐい、古びた帽子をかぶり、ただ静かに岩を押し続ける人。カミュは言った、「我々はシーシュポスを幸福な者と想像しなければならない」と。チリンとスムダのあいだの名もなき峠で、その意味を身体で感じていた。太ももは焼けるように痛く、目の奥は酸素不足で脈打っていた。それでも、奇妙な喜びがあった。それは達成の喜びではない。「受け入れること」から生まれる喜びだった。意味がなくても、自分で「登る」と選ぶこと。それが、喜びだった。

山々は比喩を拒むが、思索は誘ってくる。その無関心さゆえに、私たちの内面が映し出される。山の意味とは、そこに何があるかではなく、私たちに「何を求めてくるか」だ。それは集中であり、謙虚さであり、忍耐であり、そして逃げないこと。速さや結果を追いかける現代にあって、「ゆっくり登ること」そのものが反抗になる。岩はあなたから逃げていかない。それは、そこにあり続け、あなたが戻ってくるのを待っている。

ヒマラヤの峠の頂に到達しても、拍手はない。称賛もなく、メダルもなければ、目印すらないこともある。せいぜい、小さな石の山と、風に揺れる祈祷旗があるくらい。そして、突然風が止み、静けさだけが残る。胸は激しく上下し、目の前には、あなたの努力をものともせず続いていく世界が広がっている。それでも、不思議と満たされている。誇りではなく、「いまここにいる」感覚によって。

カミュは山を登る人ではなかった。それでも、気にかけることのない風景と向き合うとはどういうことか、彼は理解していた。結果がどうであれ、その行為自体——岩を押し上げること、選んで登ること、無意味さのなかでも前進すること——が、瞬間をかたちづくるということを彼は知っていた。そういう意味では、ラダックの無名のトレイルを歩くすべての旅人が、不条理の英雄なのかもしれない。なぜなら、彼らは「征服」するためではなく、「幻想なしに戻ってくる」ために、歩くからだ。

きっと、これが本質なのだ。山を通して人生から逃げるのではなく、山の中で人生と出会うこと——荒々しく、静かで、不条理なほどに生きている瞬間を。

エピローグ:カミュなら、わかっていただろう

三日後、私は最後の村にたどり着いた。泥でできた家が川沿いに並び、煙が煙突からゆっくりと立ち上っていた。祈祷車が風に回り続けている。どこから来たのかを尋ねる人はいなかった。ラダックでは、「到着」は旅の終わりではない。ただのひとつの通過点なのだ。本当の変化は、もっと前に起きていた。高地のどこか、息切れと受容のあいだで。それは啓示でもなく、安らぎでもない。ただの気づき。鋭さをもつ静けさだった。

カミュはラダックについて何も書いていない。ここを歩いたこともない。標高4,800メートルの尾根に立ち、風を背にして山々を見渡すこともなかった。でも、彼ならきっとこの土地のことを理解したと思う。地名や寺院、言語ではなく、「空気」や「温度」、この土地が約束も要求もしないという「あり方」。それを、彼はきっと感じ取っただろう。

カミュにとって、不条理は「危機」ではなく、「前提」だった。幻想を捨てて世界を見ることは、苦しみではなく始まりだった。そしてここ、ラダックの山々では、その「見え方」が自然と生まれる。風がそうさせる。寒さがそうさせる。孤独、繰り返し、そして呼吸のたびに訪れる小さな美しさが、答えを求める必要を手放させてくれる。むしろ、問いの存在に感謝できるようになる。

結局、ラダックは「理解する」場所ではないのかもしれない。ただ「目撃する」場所、そして「感じる」場所。ゆっくりと歩き、何も征服しないまま通り過ぎる場所。シーシュポスのように、丘を登ることに意味がなくても、「登ること」を選ぶ。それが答え。歩くことが、そのまま答えになる。

私は山に別れを告げることなくこの地を去った。山々が私を恋しがることもないだろう。そして、私も寂しくはなかった。この風景は、すでに静かに私の中に入り込んでいた。まるで、知らぬ間に覚えていた一節のように。求めてもいないのに、もう消せなくなった真実のように。

カミュはラダックを歩かなかった。でも、彼なら理解したはずだ。この静けさも、受け入れるということも、理由もなく歩き続けるという選択も。

ディクラン・P・オコナー はアイルランド出身のコラムニスト・エッセイストです。

静けさ、土地、そして「歩くという哲学」をテーマに執筆しています。