プロローグ:地球最後の木

ラダック西部の風が吹きすさぶ尾根に、木と呼べるかどうかもわからない木が生えている。背は低く、威厳もない。空に向かって伸びることもない。むしろ、寒さから身を守るように地面にうずくまっている。樹皮は色あせ、葉もほとんどない。棘のようだ。名残のようでもある。何か大きなものをくぐり抜けて、そこに生き残っている。

その木の前に立ったのは、そう遠くないある朝だった。空気はひび割れるように冷たかった。山々は眠る動物のように静まり返っていた。鳥もいない。音もない。ただ、その木と、吹き抜ける風だけがあった。そして私は思った――これは、まだ「自然」だろうか。

「自然」とは、私たちがまだ手を出していないものに名を与えたにすぎないのかもしれない。神聖なものでも、別の世界でもなく、ただの未踏のもの。

私たちは長い間、自然を「手つかずの世界」として語ってきた。庭、荒野、手つかずの風景――人間の生活とは別のものとして。でもこの幻想は崩れつつある。氷河は後退し、海は上昇し、森は切り倒され、燃やされている。地球上に、本当に人の手が届いていない場所はどれだけ残っているのだろう? すでに空も川も土も変わってしまった今、私たちが守ろうとしているものとは何か?言葉? 感覚? 記憶?

このコラムでは、「自然」という言葉にひそむ矛盾をたどっていきたい。距離を取るために私たちが使ってきた言葉をたどりながら、それがどんな幻想を生み、どんな現実を覆い隠してきたのかを考えたい。自然が「どこか外にあるもの」であるかのように装ってきた私たちが、すでにその中に暮らし、破壊の渦中にあることに、どれだけ気づけているだろう。

ラダックのその木――ねじれた、孤独なその木は、純粋さの象徴ではない。それは不在の印であり、かつてそこに何があったかを思い出させる存在だ。そして、もしかしたら私たちがいなくなった後に残るものかもしれない。そして、その木はひとつの恐ろしくも必要な問いを投げかけてくる。自然とは場所ではなく、「かつてあった時間」ではないのか――その前の時代、その残響ではないのか。

これは旅のエッセイではない。エコリゾートの紹介も、ベストシーズンの案内もない。これから綴るのは、もっと冷たく、もっと正直な物語だ。「自然」は、私たちが思っているような形ではもう存在しないのかもしれない。そして今、守るべきものは、「本当のこと」なのかもしれない。

私たちが思う「自然」の意味

「自然」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは豊かな風景だ。シダの茂る森。木漏れ日が差し込む木立。誰の足跡もない山。空を映す青い湖。静けさと美しさが調和した、どこか遠くの、穏やかで手つかずの場所。

でも、そうしたイメージは現実とは違う。それは、最初から作られた幻想だった。

私たちが「自然」と呼ぶものは、分離の歴史から生まれた神話だ。啓蒙時代の二元論、植民地主義の地図、国立公園という名の境界線――こうしたものによって「人間の世界」と「自然の世界」は分けられてきた。「自然」という言葉は、世界を説明するためのものではなく、世界を線引きするためのものになった。

その言葉の本質には「外側」という考えがある。都市や文明、産業の外にあるもの。私たちの複雑な営みとは切り離された何か。でも、その境界線はどこにあるのだろう? 一部が伐採された森は、まだ自然なのか? 上流でせき止められた川は? マイクロプラスチックが漂う北極圏は? サンゴ礁はどうか? それらは、私たちの手によってすでに変えられている。

「手つかずの自然」というロマンチックな見方は、私たちの影響や存在を都合よく忘れさせる。かつて人々が暮らしていた土地を「未開」と見なし、先住民の知恵や移動、信仰を無視し、空っぽだと決めつける。そして、その土地を「守る」あるいは「売る」ための物語が始まる。

この幻想には代償がある。自然を「純粋で別のもの」と捉えると、私たちは景観だけを守り、仕組みそのものは見逃してしまう。保護区を囲い、美しさを保存し、それで満足する。でもその間に空気は温まり、土壌は痩せ、生き物は減っていく。境界線の内側でさえ、崩壊は進んでいる。

このような考え方では、自然は舞台装置のようなものになる。背景。スクリーンセーバー。燃え続けるコンピューターの裏側に映された景色。私たちが「向こう側」に自然があると信じている限り、「こちら側」で起きている破壊には気づかない。

現実には、私たちはすでにその中にいる。壊しながら暮らしている。「人間」と「自然」の間にあるとされる境界線は、もともと存在しないのかもしれない。そして今こそ、自然を「もの」として守るのではなく、「関係」として理解し直すべき時なのかもしれない――壊れながらも、複雑で、続いていく関係として。

避けるための言葉

言葉は曖昧なものだ。慰めにもなれば、ごまかしにもなる。真実を映すこともあれば、隠すこともある。そして「自然」という言葉ほど、私たちが世界から目をそらすために使ってきたものはないかもしれない。この言葉を使うことで、私たちは現実から距離を取り、安心する。

森が伐採されるとき、私たちは「収穫」と言う。生き物がいなくなると、「喪失」と表現する。海水温が上がってサンゴが死んでも、「白化」と言い換える――まるで洗濯の話のように。環境への影響を語るとき、私たちは言葉をやわらげ、本当のことから目を背ける。

そして最も危険なのは、「自然」という言葉そのものかもしれない。この言葉は、何かが私たちとは別の存在であるかのような印象を与える。必要に応じて訪れ、写真を撮り、時には守る――でも普段は意識しなくていいもの。そうして「自然」は、距離をとるためのラベルになっていく。

「自然を守る」と言うとき、私たちはすべてを守るとは言っていない。製油所のそばを流れる汚染された川や、放牧でひび割れた大地は含まれない。私たちが守ろうとするのは、絵はがきのような自然、美しく整った景色、消費しやすい風景だけだ。

このような言葉の選び方は、社会の意識だけでなく政策にも影響を与えてきた。環境保護の法律は、しばしば「どこまでなら壊しても大丈夫か」を基準にしている。どの段階で森はもう森ではなくなるのか? どこまで汚れたら川ではなくなるのか? 「自然=完全な状態」と定義してしまえば、その中間にある風景――すでに傷つきながらも命を育んでいる場所――は見えなくなってしまう。

でも、生態系には白か黒かの区別はない。野生か荒廃かという二択ではない。そこにあるのは連続であり、つながりであり、複雑な循環だ。傷ついた川にも魚が泳ぎ、削られた丘にも草花は芽吹く。そうした場所を見つめ、ありのまま語ることから、本当の「手当て」は始まる。

そのためには、新しい言葉が必要だ。逃げるためではなく、つながるための言葉。見捨てられた場所も、「世界の一部だ」と語れる言葉が。美しいからではなく、そこにまだ命があるから。そんな理由で目を向けられる言葉を、私たちはこれから選ぶべきなのかもしれない。

風景の裏にある暴力

静かな風景の下には、静かな暴力がある。それは炎や爆音ではなく、目に見えず、口にされることも少ない暴力だ。生き物が消え、意味が失われ、記憶が塗り替えられていく。そこにはっきりとした境界線はない。ただ「そこは空っぽだ」と呼ばれた瞬間から、破壊は始まる。

世界中で、「手つかずの自然」という幻想が破壊を正当化してきた。自然保護の名のもとに、先住民の人々が土地から追い出されてきた。彼らの歩んだ道はハイキングコースになり、暮らしの場はエコロッジに姿を変える。純粋さという幻想を保つために、現実の生活が消されていく。

「手つかずの自然」という神話は、ただの誤解ではない。それは害をもたらす神話だ。土地を空白と見なし、英語で名前をつけるまでは存在していなかったかのように扱う。それは植民地主義的な論理の延長であり、山は「資源」に、川は「可能性」に、森は「未活用地」へと姿を変えていく。そして残されたものは、無視されるか、切り倒されるかのどちらかだ。

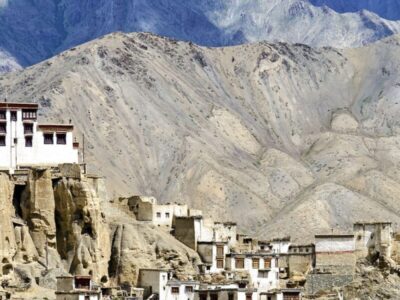

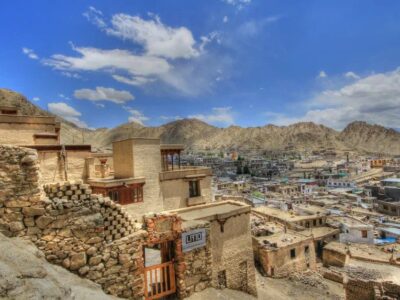

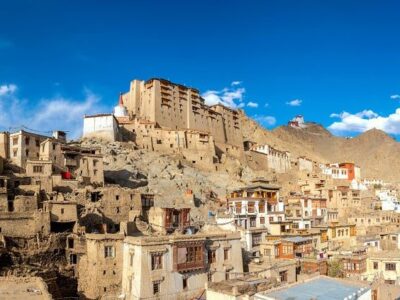

ラダックを見てみよう。かつては遠すぎて見向きもされなかったこの地は、今では「フロンティア」として売り出されている。謎ではなく、消費の対象として。古い谷には道路が引かれ、氷河湖はドローンと自撮り棒に囲まれた観光地になった。「保護」という言葉は、「アクセス可能」の意味にすり替えられていく。美しい場所ほど早く、商品になる。

これは保全ではない。それは「保護」という名の変形だ。ここで自然は消費の対象としてパッケージ化されている。荒々しさは演出され、野生は管理される。空白だった場所は、理解ではなくインフラによって埋められていく。そして、道しるべの裏には、かつての静けさの亡霊が残る。

本当の問題は、物理的な破壊だけではない。語られる物語そのものが危ういのだ。ラダックを「手つかず」と呼ぶことで、そこに生きる人々の歴史やリズム、知恵が無視される。土地に刻まれた記憶は塗りつぶされ、ひとつのキャッチコピー――「隠された楽園」――に置き換えられてしまう。

けれど、ラダックの本当の姿は、パンフレットには載っていない。畑を手で耕す女性、凍った川を羊と渡る少年、二度目の雪の後に薬草を摘みに行く長老――それらの姿にこそ、隔絶ではなく、暮らしの連続がある。

私たちが自然を本当に尊重したいと思うなら、まずはそれを美化することをやめなければならない。「純粋さ」が最初から存在しなかったという事実と向き合う必要がある。なぜなら、私たちが「自然」として見てきたものは、窓ではなく鏡だった。そしてその鏡に映っている暴力は、私たち自身のものだ。

廃墟を野生に戻す

すべての破壊が終わりを意味するわけではない。騒音が去り、重機が引き上げたあと、思いがけず何かが芽を出すことがある。舗装の隙間から顔を出す若木。都市の公園に戻ってきたキツネ。ダムが取り除かれたあとの、氷河の水でよみがえる小川。それは古き良き自然の復元ではなく、再野生化と呼ばれる動きだ。そしてそれは、希望と危うさを同時にはらんでいる。

理想的な再野生化とは、人の手を引くことだ。過剰に管理せず、風景を飾らず、自然の回復力に委ねることだ。自然は博物館でも、テーマパークでもない。常に変化し、予想を裏切り、ときに失敗しながらも命をつなぐ。再野生化は、その循環を信じ、自分たちを中心から降ろす行為でもある。

しかし近年、この「再野生化」という言葉もまた、都合よく使われ始めている。ブランド化され、観光商品としてパッケージ化された「野生」が売られている。ヨーロッパに再導入されたオオカミには衛星追跡装置がつけられ、アメリカ西部の広大な牧場はフェンスで囲ったまま「野生」を名乗る。ここでも「保護」の言葉が、管理や支配のやわらかい言い換えになっている。

もし再野生化が意味を持つのであれば、それは「手つかずの自然」の幻想を再現することではなく、謙虚さから始まるべきだ。生態系には長い歴史がある。そこには社会や文化、信仰も含まれている。人の存在を無視した再野生化は、かつてと同じ暴力を繰り返す恐れがある。だからこそ、再野生化には生物学だけでなく、正義も必要なのだ。

私たちが学び直すべきことは多い。長いあいだ、土地は「征服すべきもの」とされ、耕し、収穫し、価値は生産量で測られてきた。今はその手を引くよう求められている。しかし、「手を引くこと」と「見捨てること」は違う。そこには注意深さが必要だ。気づきが必要だ。自分たちもまた廃墟の一部であり、もしかしたら再生の一部でもあるという、厳しい認識が求められる。

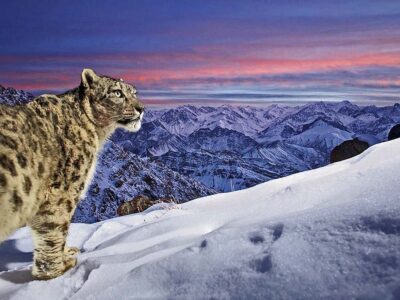

ラダックには、遊牧民が去った高地の牧草地がある。そこは「原野」ではなく、過渡期にある場所だ。ヤクは今も歩き、雪豹は夜に姿を見せる。忘れられた石囲いにはコケが広がり、静かに変化している。それはかつての姿への「回帰」ではない。もっと違う何か――不均一で、不完全な「新たな出現」だ。

再野生化とは、リセットボタンではなく、「隙間」なのかもしれない。命が再び入り込んでくるための、小さなひび割れ。その命は、遠くから見守る対象ではない。私たちが再び出会い、ぎこちなく、でも正直に共に生きていくべき存在なのだ。

ラダック:最後の空白?

外部の人間が描く地図には、ときどき空白の場所がある。道も、集落も記されていない。山々に囲まれた白いスペース――まだ誰にも想像されていないような場所。長いあいだ、ラダックはそんな場所として世界に映っていた。北ヒマラヤの端にある、旅人や神秘家、マーケターたちがそっとささやく“空白地帯”。

でもラダックは、空白ではない。そんなふうに語られるべき場所ではなかった。

空白と呼ぶことで、そこにいる人々、その土地の政治や記憶が消されてしまう。遊牧民、山岳の農民、僧院の共同体――彼らは何世代にもわたり、この土地を形づくってきた。標高の高い峠には、ルートと呼ばれる前から無数の道があった。氷河の水は大切に分け合い、祈りとともに受け継がれてきた。この静けさは空っぽなのではない。長く耳を澄ませてきた人々の知恵が息づいているのだ。

けれど今、ラダックは別の姿に作り変えられようとしている――そこに暮らす人々ではなく、外からやって来るカメラやスケジュール帳、ガイドブックによって。「最後の秘境」「手つかずの楽園」として売り出される。そして自然が「手つかず」と語られた瞬間、それはやがて消費の対象となる。

観光は「エコトラベル」という名目でラダックに流れ込んでいる。しかしその皮肉は明らかだ。かつて人の気配がなかった谷にはテントが並び、聖なる流れにはペットボトルが浮かぶ。パラグライダーは、今も停電が起きる村の上空を飛び交う。道路はSUVの隊列を通すために広げられ、雪豹は高級宿のロゴになっていく。

これは保護ではなく、変化だ。それも「保護」を装った変化。自然は消費されるものとしてパッケージ化されていく。野生は演出され、荒々しさは管理される。「空白」は、理解によってではなく、インフラによって塗りつぶされていく。そしてトレイルの標識の裏には、もっと静かな時代の記憶が、そっと残されている。

問題なのは物理的な変化だけではない。語られる物語そのものが、危ういのだ。ラダックを「手つかず」と呼ぶとき、それはそこに住む人々の歴史やリズム、知恵をなかったことにしてしまう。何世紀にもわたる工夫と共生の物語が、「隠れた楽園」というキャッチコピーひとつで、上書きされてしまう。

それでも、ラダックは黙っていない。本当のラダックは、パンフレットの間にはいない。手作業で大麦を育てる女性。凍った川を羊と渡る少年。2回目の雪が降ったあと、薬草を摘みに出かける長老。それは孤立の話ではない。生き続けてきた、途切れない暮らしの話だ。

ラダックをそのままの姿で見るには、「手つかずの世界」ではなく、生きていて、呼吸していて、絡まりあった風景として捉え直す必要がある。空白を探すのではなく、そこにすでに書き込まれているものから学ぼうとする姿勢が求められる。山そのものだけではなく、そこを歩く人々をも、等しく敬うという視点が。

自然が死んだときに残るもの

言葉が死ぬとき、それは跡形もなく消えるわけではない。それは幽霊のように残り続ける。会話の中に、見出しの中に、教科書の中に、環境報告書の中に。空っぽになったその言葉は、かつての重みをまとったまま響き続ける。「自然」もまた、そうなりつつある。よく使われるが、もはや実感としては捉えきれない言葉。

もし「自然」が、守るものでも、撮影する対象でも、保護するべき風景でもなくなったとき、何が残るのだろう? 野生がもはや野生を意味せず、手つかずが存在しなくなり、すべての小道が歩き尽くされ、すべての谷が位置情報でタグづけされ、すべての静寂が電波で満たされたとしたら?

おそらくそこに残るのは、ひとつの「向き合い」だ。世界とだけではなく、自分自身との向き合い。

私たちはこれまで、「自然」を舞台装置のように扱ってきた。自分たちはそこに立つ演者。だがその舞台が崩れ始めている。海は酸性化し、空は長く燃え、土は砂となって風に飛ばされる。私たちが「自然とは別の世界にいる」と信じていた境界線は、幻想だったのだ。そしてその幻想の代償は、日に日に大きくなっている。

自然を喪失として悲しむことは、弱さではない。それはむしろ、ようやく得た「明確さ」だ。でも、悲しむだけでは足りない。私たちは自分たちが作り出した神話と向き合わなければならない――野生の神話、純粋さの神話、手つかずの幻想。それは地球の話ではなく、私たち自身の物語だった。

もし私たちが「自然」を失われた対象としてではなく、今あるものとの関係として再構築できるなら、それは懐古ではなく、生き延びるための行為になるだろう。境界線を引くのではなく、絡まりを受け入れる。理想郷を探すのではなく、傷ついた場所を手当てする。その場所が美しくなくても、大切にできるかどうか。

廃墟の中にも命はある。ごみの山の上にも鳥の声は響き、コンクリートの隙間にもコケは生える。それは回復の象徴ではない。静かな反抗だ。そしてそれは、「自然」は私たちの許可がなくても生き続ける、という事実を思い出させてくれる。

もしかすると、自然は聖域でも概念でも風景でもない。ただ、私たちよりも長く残るものなのかもしれない。そして今、私たちにできることは、「守る」ことではなく、そこに広がろうとする何かを邪魔せずに見守ることかもしれない――私たちがもう知ることのできない形、でもきっと大切な形で。

言葉が死んでも、世界は終わらない。ただ、それは私たちに名前をつけられるのをやめるだけだ。

ディクラン・P・オコナーは、「自然」と人間の関係、言葉と喪失の境界を見つめるコラムニストです。