高地が静かに示すもうひとつの真実

By Declan P. O’Connor

序章 — 高所がもつ不思議な誠実さ

なぜ特定の風景は、私たちが避けてきた真実を語るのか

写真のために出かける旅がある一方で、心のどこかが静かに言い訳をやめたときに始まる旅もある。ルムツェからツォ・モリリへのトレックは、まさに後者に属する。地図上では、ラダックのチャンタン高原を横断する10日間の高地ルートであり、峠と谷と湖が距離と標高差という効率的な言語で説明できる。しかし身体の内側では、そして最終的には良心の深いところでは、それはまったく別の展開になる──自分が何を耐えられるのか、そして「耐えること」をなぜ美徳だと思い込んできたのかについて、自分自身と長くゆっくり交渉する物語だ。

高地は会話を必要最低限までそぎ落とす。標高4000メートルを超えると空気は礼儀正しくなくなる。あなたの悪い癖をかばってくれない。ルムツェからツォ・モリリまでのトレックは、有名なヒマラヤのルートのように難易度を誇張するわけではない。山頂での行列も、世界的なニュースになるような場面もない。その代わりに、日々絶え間なく続く要求がある──呼吸する、歩く、耳を澄ます。広大な鉱物色の景観と果てしない地平線は、あなたの職歴にもデジタルの足跡にも、完璧に整理されたカレンダーにも興味はない。ただ、あなたの肺と意志が、このゆっくりとした標高の算術に歩調を合わせられるかどうかだけに関心がある。

多くのヨーロッパの旅人にとって、このラダックの一帯はまずスクリーン上で出会う。ターコイズ色の湖、白い山、黄土色の谷、そして美術監督が配置したかのような遊牧民のテント。ルムツェからツォモリリまでのルートは、「一生に一度は」というカテゴリーに分類され、責任ある旅人のチェックリストに追加されてしまいがちだ。しかし本当のところ、これらの高地は自己改善のための小道具ではない。あなたが密かに依存しているもの──快適さ、操作性、絶え間ない刺激──を穏やかにあぶり出す場所なのだ。

もし心を開けば、このトレックは距離を征服する旅ではなく、あなたを持ち上げるつもりも慰めるつもりもない風景との対話へと変わる。ここに来なければならなかった理由を問われ、海抜ゼロや柔らかいベッドからこんなにも遠くにいる理由に対し、最初の答えでは決して納得してもらえない。

薄い空気が現代生活の拡大鏡を逆転させるしくみ

現代生活は、的外れなものばかりを拡大することにかけて異様に効率的だ。受信箱は膨らみ、通知は増え続け、緊急性の感覚はすべての隙間を埋めようとする。一方で、静かに座って自分自身と向き合う力は、ほとんど気づかれないほど小さく縮んでいく。ルムツェからツォ・モリリへの旅は、そのバランスを出発前から逆転させる。レ—やルムツェでの高度順応は、ただの手続きではない。ゆっくりし、休み、生産的ではない時間を受け入れることを求められる。高地は、野心の速度で旅することを身体に拒絶させる「精神的な時差」を生み出す。

そしてトレイルに出れば、薄い空気があなたのTo-Doリストでは絶対にできなかった仕事を完成させる。標高5000メートルでは、存在をごまかせない。ルムツェからキャマル、そしてキャマル・ラやマンダチャラン・ラへの登りの一歩一歩は、かつて複数の画面に分散していた注意力を一点に集める。かつて断片化に強かった心は、ひとつの作業──足を上げ、置き、息を吸う──にしか酸素を回せないことに気づく。この薄い空気では、マルチタスクは最初に死ぬ。

この再編成は、旅行パンフレットが言うようなロマンチックさとは程遠い。ときに些細で、ときに屈辱的ですらある。複数のプロジェクトを回し、チームを率い、レジリエンスを誇った人が、小さな斜面で息を切らす。しかしその屈辱の中にこそ、人生の別の尺度に通じる静かな入り口がある。もし一日に詰め込む量ではなく、ひとつの困難をゆっくり丁寧にこなす優雅さで価値が測られたとしたら、どうだろう。

薄い空気は、現代生活が肥大化させた幻想に我慢しない。しかし長く滞在すれば、より穏やかな真実に場所を譲る──あなたは思っていたより小さく、恐れていたよりしなやかで、世界の中で居場所を得るのに大声を必要としない。

努力の地図 ― トレッキングが本当に測るもの

標高差がもつ道徳的な重み

標高プロファイルは、たいていグラフの線で描かれる。清潔で抽象的で、紙の上では頼もしい。しかし、その線は多くを隠している。ルムツェからツォ・モリリのルートでは、標高差は単なる物理的なデータではなく、あなたが勾配にどう向き合うかという「道徳的な天気図」になる。

日常では努力は交渉可能だ。優先順位を変え、締切を延長し、楽な道を選べる。しかしヒマラヤの長いトレイルでは、努力は交渉の余地がない。峠はあなたのところまで降りてこない。前へ進む唯一の方法は登ることであり、5000メートル、6時間、15キロという数字は、ただ会話の条件として提示されるだけだ。操作できるかどうかではなく、その条件に誠実に向き合えるかどうかが問われる。

登りで立ち止まり、短く白い呼気が消えていくのを見る──それは、あなたの虚勢が一緒に蒸発していく瞬間でもある。

ルムツェからツォモリリまでの各登りは、内面の風景との交差点になる。どれほど忙しさを勇気と誤解してきたか、勢いを意味と誤認してきたか。山々は冷静な試験官で、スピードではなく、誰にも見られていないときに前へ進めるかどうかで評価する。

困難な一日を受け入れること。それが侮辱ではなく、招待であると理解すること。それがこの高地で学ぶもっとも大切な態度かもしれない。

キャマル・ラやヤルン・ニャウ・ラが心をどう形づくるか

このルートの峠には人格がある。キャマル・ラは最初の試練であり、レ—やルムツェでの高度順応が単なる手続きではなかったことを思い出させる。シブク・ラはツォ・カルの塩を帯びた風景を見せ、ホーラム・ラはひと息つくような優しさを与え、さらにキャマヤル・ラ、ギャマル・ラ、そして最高点であるヤルン・ニャウ・ラへ続く。

ヨーロッパの旅人にはなじみのない名前だが、内面の地図の中では重要な印になる。最初は「征服する障害物」として扱われがちだが、最後には教師のように姿を変える。峠は数時間の集中を強制し、その間、あなたは自分を偽ることができない。

心は二つの選択肢をもつ──不平を言い続けるか、風景が本当に提供しているものに気づくか。光が山肌を変える様子、風が草をなでる音、仲間との小さな気遣い。峠とは、この選択を繰り返し迫る存在なのだ。

最短・最速を求める世界において、「長さ」と「難しさ」を肯定する旅は反逆的ですらある。ルムツェからツォモリリへの道は、遠回りの中にしか現れない真実があることを示している。

遊牧の知恵 ― チャンパとゆっくりの世界

持久力はスポーツではなく文化的価値

訪問者にとって、持久力は週末の趣味のようなものだ。レースのメダルやアプリの記録で測られ、挑戦をやり遂げることに意味を見いだす。しかしチャンパの人々にとって、持久力は生き方そのものだ。ヤクやパシュミナ羊、天候、草原の微妙な論理に日々合わせる必要がある。あなたはこの地を数日のゲストとして通過するが、彼らは世代を超えてこの世界と向き合い続けている。

差は些細なところに現れる。最新装備を身につけた旅人にとって突然の雪は緊急事態だが、遊牧民にとっては「空を読むデータのひとつ」にすぎない。旅人にとって4800メートルのキャンプは英雄的に感じられても、チャンパの子どもにとっては日常の背景である。

この気づきは、あなたが無意識に抱いていた「自分が主人公」という物語を揺さぶる。チャンタンでは、旅人が中心人物ではない。ここに暮らす人々こそが、持久力とは何かをもっとも深く知る証人なのだ。

持久力とは、限界を押し広げる英雄的な行為ではなく、共同体と土地との fragile なバランスを守るための文化的な知性であるという視点が開けてくる。

ラチュンカールの湿地が語る“生存”の声

「高原」と聞くと平坦な景色を思い浮かべるかもしれないが、チャンタンは繊細なテクスチャーで満ちている。ラチュンカール周辺は湿地が広がり、草の下の土が柔らかく、細い流れが血管のように巡る。多くのトレッカーが休息日のために立ち寄る場所でもある。

しかしこの湿原は単純ではない。雪解け、水温、土壌、時間──すべての絶妙なバランスによってできている。どれか一つが大きくずれると崩れてしまう。ここでテントを張るチャンパは、そのわずかな変化を読み取る語彙を持つ。どの草が家畜を支えるか、どの風が危険の兆しか、どの水の変化が気候の不安定さを示すかを知っている。

外から来た者はその知識の断片しかつかめないが、断片だけでも十分に示唆に富む。生存は支配ではなく、注意深い観察によって成立するということだ。

努力の向こう側にある静けさ ― 持久の終わりと意味の始まり

身体が限界を迎えると、精神が学び始める理由

高地を長く歩いた者なら誰もが経験する瞬間がある──身体が「もう無理だ」と主張し始めるときだ。荷物が重くなり、道が急に感じられ、地図で見た時間より長く感じられる。ルムツェからツォ・モリリまでの旅では、2つの峠を越える長い日や、ヤルン・ニャウ・ラへの最後の登りでその瞬間が訪れるかもしれない。

しかし不思議なことに、そのとき精神はようやく学び始める。余計なものが剥がれ落ちると、視野に空きが生まれる。旅程や比較に忙しかった心は、「なぜ自分は常に証明しなければならないと思うのか」「この苦労でいったい何を得ようとしているのか」という厄介な問いを発しはじめる。

持久力は限りある道徳的資源であり、過剰に使えば歪む。山はその歪みに拍手しない。ただ静かに見守りながら、あなたが明日登るのか今日登るのか、その選択に含まれる知恵を確かめている。

この旅は試験ではなく「講義」だ。身体がほころび始めた境界で、精神がようやく自分の姿を見つめられるようになる。

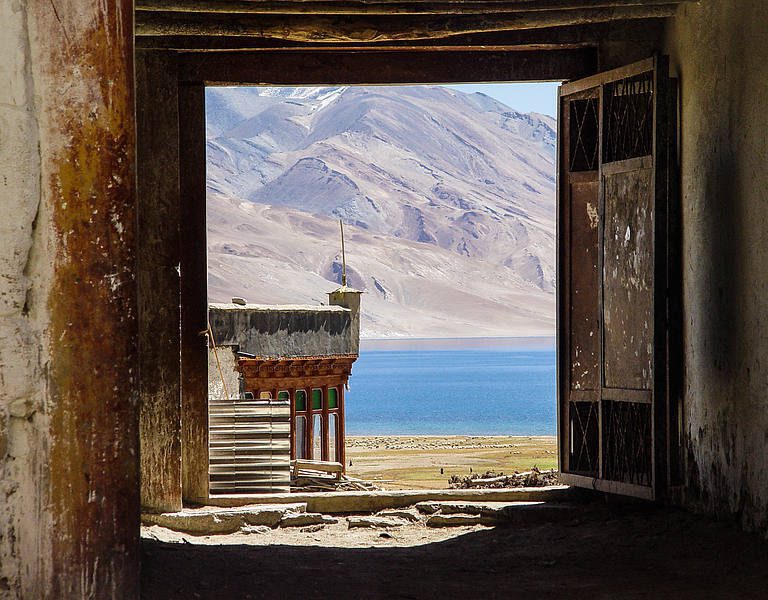

ツォ・モリリが教える静けさ

何日も歩いたあとで初めてツォ・モリリの全景が現れると、世界が突然「休め」と言っているように感じられる。湖は標高4500メートルに位置するにもかかわらず、驚くほど穏やかで、周囲の山々は静かな証人のように寄り添う。

ここで旅の論理は変わる。ルムツェからキャマル、峠、谷、湿地──とにかく「移動」で構成されてきた日々が、ここで「停止」を求められる。もっとも意味のある向き合い方は、湖を素早く周回することではなく、岸に座り、慌ただしい内側のリズムをゆっくり減速させることだ。

ツォ・モリリは鏡だ。山と空だけではなく、あなたがこれまでどんな旅人だったのかを映し返す。

長く歩いたあとで最も勇気のいることは、場所を計画よりも大きな存在として受け入れることかもしれない。

チャンタンからの問い ― 思慮深い旅人のためのFAQ

このルートに本当に向いている旅人とは?

結論から言えば、このルートは特定のタイプの旅人のものではない。気まぐれな旅行者を退けるほどには厳しく、準備すれば挑めるほどには柔軟だ。もっとも多くを得るのは、体力より「学ぶ姿勢」がある旅人である。

効率と予測可能性が前提のヨーロッパ的生活から離れるこの旅は、不確実さを受け入れる度量を求める。天候が変わり、距離が伸び、身体が思うように動かない──その不確かさを苛立ちではなく謙虚さで受け止められる人なら、この旅はすでにあなたを歓迎している。

結論 ― 海抜ゼロへ持ち帰るもの

高地で繰り返し浮かぶ問い

標高に耐えられるだろうか、グループで一番遅かったらどうしよう、なぜ地図の上で見たよりもはるかに大変なのか──こうした問いは至るところで聞かれる。

しかし本当に問われているのは、限界をどう扱うかという、もっと個人的で深い問題だ。

高地順応、慎重なペース、ガイドの助言──これらはすべて役に立つ。しかし「自分の限界とどう共存するか」という問いは、平地に戻ったあとも残り続ける。

持久力を“別の光”で思い出す

帰宅後、人々はあなたに尋ねるだろう──この旅はどうだったのかと。峠の数や標高、シャワー無しの日数を語ることもできる。しかしもしこの旅が深い場所に触れていたなら、語り方は変わっているはずだ。大切なのは、どれほど自分に耳を澄ませたか、どれほどこの土地の知恵に学んだか、そしてツォ・カルやツォ・モリリの沈黙が何を教えたかだ。

持久力は自己誇示の道具ではなく、より静かな“管理”の姿勢になる──身体、注意力、自分が属する世界との関係を大切に扱う姿勢だ。

ルムツェからツォモリリまでの旅が最後に静かに告げるのは、「急がず生きる許可を、自分に与えてよい」ということかもしれない。

あなたは特別な景色を見るために高地へ来た。しかし持ち帰るのは、日常の中の“ふつうの時間”をよりゆっくり丁寧に生きられるという、もっと静かな発見なのだ。