距離が信仰のかたちとなるとき

著者:デクラン・P・オコナー

序章――遠くにあることを忘れた時代

聖なる空間の崩壊

デジタルの世紀において、人類は地理も畏敬も平坦にしてしまう見えない近接の中に生きている。私たちは「つながり」を約束する装置の中に住みながら、「隔たり」というゆるやかな優雅さを奪われている。神学はかつて、距離を神へ至る架け橋とみなしていた。人と神との間にある間隔は障害ではなく、必要な緊張だったのだ。だが今日、その緊張は無限の即時性によって麻痺している。私たちは魂ではなくフィードを更新し、速度を意味と混同し、接続を交わりと取り違えている。

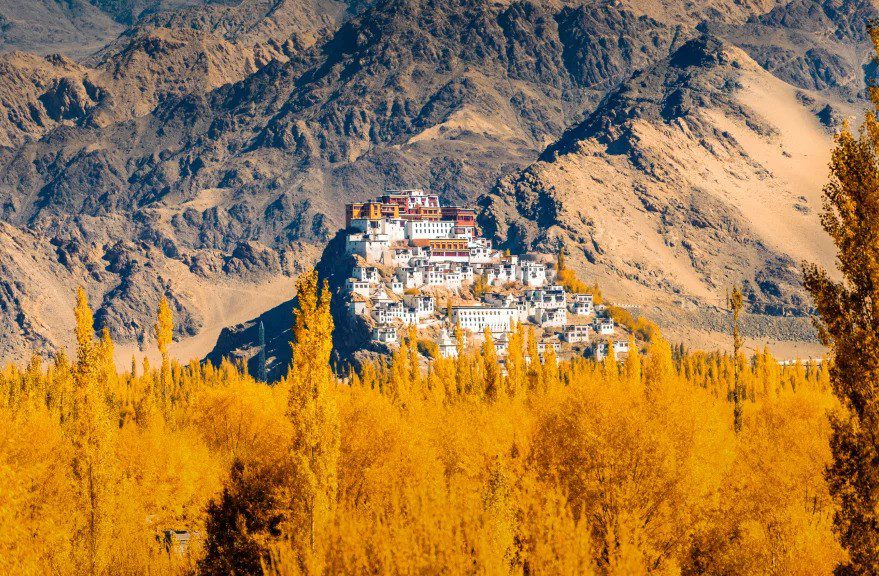

ラダックへ旅することは、距離を生身のかたちで再発見することに他ならない。空気は薄くなり、山々が人の集落のあいだに巨大な沈黙を刻む。テクノロジーが「ラグ」と呼ぶものは祈りの形となる。標高4,000メートルの高さは感覚を鍛え、思考を呼吸のリズムに合わせる。距離の神学とは孤立への郷愁ではなく、有限と無限が一つに溶け合うことなく出会う「倫理的な空間」としての再発見である。

近さの蜃気楼

現代文明は「近さ」を徳とする。即時の応答、瞬時のアクセス、画面越しの親密さという幻想。しかしその近接はしばしば霊的な渇きを隠している。間がなければ、体験は窒息する。地平線に散らばる修道院を持つラダック高原は、隔たりが空虚ではなく、「存在の文法」における句読点であることを示している。

ヒマラヤの神学者とは、隠遁する僧ではなく「抑制を学ぶ旅人」である。道中の一時停止も、通信の遅延も、注意の聖礼となる。信号が弱まるとき、魂は耳を澄まし始める。それが逆説だ。世界が「断絶」と呼ぶものは、実はより深い秩序の「交わり」なのかもしれない。

「沈黙とは音の不在ではなく、距離の存在である。」

不在の聖なる地理

崇敬の風景としてのラダック

ラダックの谷は古い教えを伝えている。地理は神学を形づくる。距離とは物理的でも形而上的でもあり、生命のリズムを定義する。修道院と修道院のあいだには、忍耐と謙遜を要する道のりがある。村人は川を渡り、凍った峠を越え、来ないかもしれないバスを待つ。こうしたリズムは「緊急」という暴君に抗う。

あらゆる隔たりが、依存を学ぶ教育となる。距離の神学は孤独を賛美しない。それは、つながりが時間と抑制によって成熟していくものだと示す。レーの澄んだ光の中では、思考と思考のあいだの隙間が測れるほどに感じられる。テクノロジーが崩した距離は、ラダックでは再びバランスを取るための道具として戻ってくる。遅延も沈黙も、倫理的訓練の一形態なのだ。

崇敬の高度

高度は距離の建築である。ヒマラヤ高地の薄い空気は謙虚さを強いる。息をするたびに、存在は与えられたものであり、所有ではないことを思い出させる。この高さでは、距離は重さを持つ——それは通り抜けるもの、単に測るものではない。インダス川沿いのゆるやかな登りは神学の徒弟修行であり、努力が意味を聖化することを教える。

距離を実践するとは、支配を手放すこと。山は焦燥に屈せず、道は利便に合わせない。ゆえに神学とは信条ではなく姿勢——空間の前に頭を垂れる意志である。スクリーンが世界を圧縮することで、この姿勢は失われた。しかしラダックでは、身体そのものが典礼となり、呼吸が繰り返される懺悔となる。山々のあいだに落ちる沈黙は虚無ではなく、創造の残響である。

デジタルの異端――存在なき接続

無限アクセスの幻想

私たちは他人の人生や悲劇を絶えずスクロールし、まるで共感が帯域で伝わるかのように錯覚している。しかしデジタルの鏡が映すのは断片だけであり、その親密さは人工的だ。距離の神学は異端的な逆転を提案する——救済は「つながること」ではなく、「離れること」にあるかもしれないのだ。

ティクセイやディスキットの修道院では、コミュニケーションは儀礼的な沈黙を通して行われる。僧は少ない言葉しか書かないが、その一つひとつが誠実さの重みを持つ。それに比べて現代の無限のメッセージの応酬はどうだろう。会話は長続きしないが、騒音だけが残る。人工知能はこれをさらに増幅させ、聞くことのない言葉を生み出す。存在を消し去りながら近さを作り出すのだ。

間隔の倫理

距離は道徳的知覚の余地を生む。すべてが即座に見えるようになると、想像力は崩壊する。ラダックの旅人は、少なく見ることが多くを理解することになると学ぶ。二つのWi-Fiゾーンのあいだで、信号の不在は亡命のように感じられる——だがまさにそのとき、思索は深まる。

「間」の倫理は、遅延が非効率ではなく誠実であることを主張する。山を越えて送ったメッセージが三日後に届くこと、それは不便ではなく、敬意によって形づくられた対話である。最適化を崇拝する文化の中で、ラダックは別の真理を囁く。「送られないメッセージ」こそ、もっとも神聖なのだと。

離脱という実践

抵抗としての退避

AIの時代において、離脱はしばしば敗北と誤解される。しかしあらゆる神学は退避の行為から始まる——砂漠のキリスト、菩提樹の下のブッダ。ラダックの隔絶は、旅という世俗的な形でこの伝統を蘇らせる。つながりを断つ勇気ある旅人は、即時性の帝国への静かな反逆者である。

距離は孤立させない。それは清める。道が開くのを待つことも、衛星が通過するのを待つことも、思考にリズムを取り戻す。距離の神学は、知覚の巡礼へと変わる。外の騒音が退くとき、内なる声が再び語り出すのだ。

緩やかさの典礼

レーの市場では、取引が会話の速度で進む。ザンスカールのような奥地では、他の場所なら数時間の旅が数日を要する。だがここでの「遅さ」は非効率ではなく、恩寵の生態系である。一瞬一瞬に重みがあり、あらゆる仕草に余韻がある。

速度に慣れた現代の旅人は、これを「遅れ」と誤解する。しかし緩やかさの典礼は、尊厳の学びである。体験は発酵して初めて智慧となる。ラダックのリズムに身を委ねた旅人は、距離が単なる空間ではなく、存在そのものの余白であることを知る。

現代の修道院――テクノロジーと超越

アルゴリズムと畏敬の崩壊

テクノロジーは遍在を約束しながら、注意散漫をもたらす。私たちは「隔たり」を廃した世界を築きながら、かえって恒常的な断絶を感じている。距離の神学は畏敬を取り戻すよう促す——データが驚異を占領した場所に、神秘を再び招き入れるのだ。

人工知能は信仰についての論文を書くことはできても、跪くことはできない。ヒマラヤの夕陽を写真に収めずに眺める旅人は、抵抗の行為をしている。それは美をデータに変換することを拒む反抗であり、その拒絶の中に「畏れ」が生まれる。

壁なき修道院

おそらく未来の修道院は建物ではなく、節制の実践である。デジタル世界から逃げる必要はない。ただそこに「修道的な意識」で住まう術を学ぶべきだ。距離の神学はテクノロジーを悪と見なさない。ただ「閾(しきい)」を取り戻そうとする。スマートフォンは、扱い方次第で祭壇にも深淵にもなる。

ラダックの風景は識別を教える——ある距離は、聖なるまま残さねばならない。祈祷旗は撮影されるために翻るのではない。見えない風が、視覚を越えた意味を運ぶことを思い出させるためなのだ。

帰還――聖なる間隔を取り戻す

待つという巡礼

ラダックでの旅はすべて、遅延から始まる。天候で欠航したフライト、雪で塞がれた道——それらの中断は神聖に感じられる。待つことが儀礼となり、焦りは不信の罪となる。距離の神学はここに頂点を迎える。すなわち「信仰とは、不確かさに形づくられた忍耐である」との悟りだ。

修道院の門前で、訪問者が導師に会うまで数時間を待つことがある。その待ち時間は空虚ではない。願いを精錬する時間である。クリックで時間を測る文化の中で、この忍耐は革命的だ。巡礼者は世界が自分の命令で動くのではなく、「恩寵のテンポ」で展開することを学ぶ。

沈黙としての帰還

ラダックからの帰還は決して完全ではない。その高度の何かが残り、鼓動はゆっくりとし、欠如の感覚は鋭くなる。信号の絶え間ない低地に戻ると、近さの貧しさを感じる。距離の神学は社会からの退避を説かない。それは「近さの再調整」を求める。近づくためには、まず遠ざかることを学ばねばならないのだ。

FAQ

「距離の神学」とは?

過剰につながる世界の中で、分離が意味を取り戻すという哲学的・霊的概念。距離は孤立ではなく、畏敬の形である。

ラダックはどのようにこの神学を体現しているの?

その地形と生活のリズムを通して。山々と沈黙が、現代が失った忍耐、謙遜、意識を教えてくれる。

断絶と孤独は同じ?

違う。孤独は感覚を磨き、目的なき断絶はただの退避にすぎない。ラダックで実践される真の孤独は、深さへの再接続である。

旅人はどうすれば距離を実践できる?

遅さを受け入れ、沈黙を熟成させ、テクノロジーが消そうとする間を尊重すること。距離は注意によって培われる。

テクノロジーはこの考えにどう関わる?

敵ではなく、無自覚な依存こそが問題。距離の神学は「いつつながり、いつ止まるか」を見極める洞察を促す。

結論――送られないメッセージの聖性

距離の神学は、すべての存在が即座である必要はないと教える。速度を崇拝する世界で、静止は祈りとなる。ラダックの高原は逃避ではなく教えを与える——ゆっくりと呼吸し、音のあいだに耳を傾け、応答の前の時間を大切にすること。

山から戻ったあともその教えは残る。最も意味深い「つながり」とは、距離と謙虚さ、そして時間をもって近づくもの。送られないメッセージ、返信前の間、理解の後の沈黙——それらは、いまだ驚異を宿す世界の最後の聖礼なのだ。