エレナ・マーロウ著

前奏:私たちの皮膚の下にある雑音

現代的なつながりの落ち着かなさ

私たちの皮膚の下には、特有のハム音が潜んでいる――止まることのない目に見えない震えだ。それは体の鼓動ではなく、絶え間ない接続の震えである。日々、私たちの注意は無数の画面、終わりのない通知、そして常に連絡が取れることへの微かな不安によって分散している。つながりを追い求めるうちに、私たちは錨を失ってしまった。かつては間と呼吸に満ちていた世界は、いまや途切れのない流れとなっている。

静寂は稀になり、孤独はほとんど絶滅した。私たちは、注意を求めるメッセージの数で自分の存在を測るようになった。かつて自然なリズムであった静止の技は、今では贅沢と化した。だがこの騒音の奥には深い疼きがある――より静かで、より意図的で、より人間的なものへ帰りたいという切望だ。体は心が忘れたことを覚えている。沈黙とは空虚ではなく、満たされたものの仮面である。それは人間の鼓動がゆるやかになり、自らの存在を聞くことができる場所なのだ。

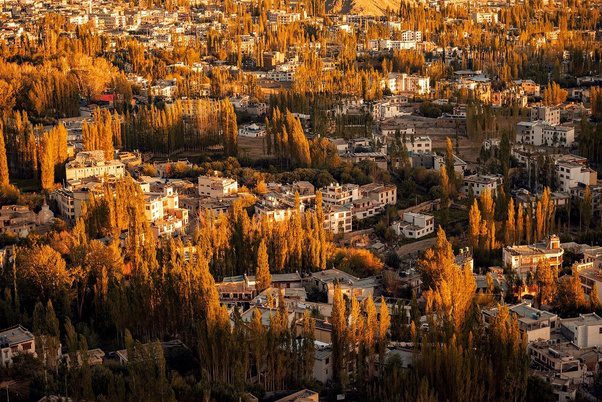

静けさの地理

音のないものを聴く

静けさとは、音がないことではなく、私たちが無視してきたすべてが存在していることだ。それは風と呼吸の間、まだ形を取っていない思考の間に広がっている。静寂の中に足を踏み入れることは、境界のない風景に入ることを意味する。そこでは時間の握りがゆるみ、自分自身の意識の時を聞くようになる。この静寂の地図の中では言葉が溶け、感覚が広がる。デジタル・デトックスとは、技術への反逆ではなく、体の本来のリズムへの回帰――つまり決して完全に失われていなかったものを思い出す行為なのだ。

シモーヌ・ヴェイユはかつて「注意は最も純粋な形の寛大さである」と書いた。静寂の中では、その寛大さが内側に向かう。世界はあなたに何も求めず、すべてを与えてくれる。生命のハム音が姿を現す――葉の間を抜ける風のささやき、見えぬ生き物の遠い声、肋骨の奥に響く微かな鼓動。これらは音ではない。私たちが世界と切り離されて生きているのではなく、その呼吸の中に存在していることを思い出させるものだ。この気づきの中で、孤独は孤立ではなく、すべての生の会話となる。

不在の言語

不在には独自の文法がある。それは引き算によって教える。余分なものを取り除くと、残ったものが語り始める。私たちは一日中、すべての沈黙をコンテンツで埋め、静止が自分を暴くのではと恐れている。だが世界が静まるとき、真実はゆっくりとやってくる――まるで空っぽな野原に差し込む光のように。その開けた空間の中で、思考は自然の静かな論理と整合し始める。ハイデガーが「詩的に住む」と呼んだのはこのことだ――瞬間を消費する者としてではなく、その展開を聞く者として世界に住むこと。

不在の言語は間(ま)に堪能である。切り離すことは退却ではなく回復であることを教えてくれる。世界の無限の雑音から注意を取り戻すことなのだ。削ぎ落とせば削ぎ落とすほど、より多くを感じ取ることができる。静かな部屋、言葉の前の瞬間、呼吸の間――そのすべてに秘められた対称性がある。沈黙は人生の中断ではなく、その基盤であることがわかる。

内なる孤独

孤独を恐れずに一人でいることを学ぶ

孤独の中で、私たちは最も複雑な地図――自分自身――に出会う。孤独への恐れは、しばしば自分自身と向き合うことへの恐れを隠している。だが、孤独の中でしか、私たちは再びひとつになれない。ソローは森の中に自らの孤独を求めたが、孤独は場所に縛られるものではない――それは生き方の姿勢だ。孤独でありながら孤立していないとは、自分自身に属すること。逃避ではなく、回帰である。

ライナー・マリア・リルケはかつて「愛とは二つの孤独が互いを守り、挨拶し合うことだ」と書いた。同じことが、沈黙と自己にも言える。孤独に抵抗せずそれを受け入れるとき、それは壁ではなく橋となる。今日の孤独は、深みの喪失への抵抗の行為だ。孤独は私たちに、意味は雑音の多さではなく、静けさの中で成熟するのだと教える。静かな心は、落ち着かない心よりも遠くを見通す。

アテンション・エコノミーと魂

注意はもはや商品となり、ピクセルで売買されている。私たちは「アテンション・エコノミー(注意経済)」に生きていると言われるが、実際にはそれは注意の飢餓状態だ。かつて神聖だった「目撃する力」は、分断と消費の通貨へと変わってしまった。シモーヌ・ヴェイユは注意を祈りにたとえたが、私たちが最も深く失ったのはおそらくその「畏敬」なのだ。あらゆる沈黙を埋めようとするとき、敬意は消えてしまう。

切り離すこととは、再び敬意を取り戻す練習である。それは、思考が反応ではなく熟考となる内的な空間を取り戻すことだ。ビョン・チュル・ハンは、この時代を「疲弊の時代」と呼び、存在よりも成果が重視されていると指摘した。たとえ一日でも、デバイスを手放すことはこの疲弊に抗う行為である。絶え間ない相互作用で世界を圧縮することをやめると、世界は再び広がり始める。孤独とは、魂が呼吸できるほどに知覚の地平を広げる行為なのだ。

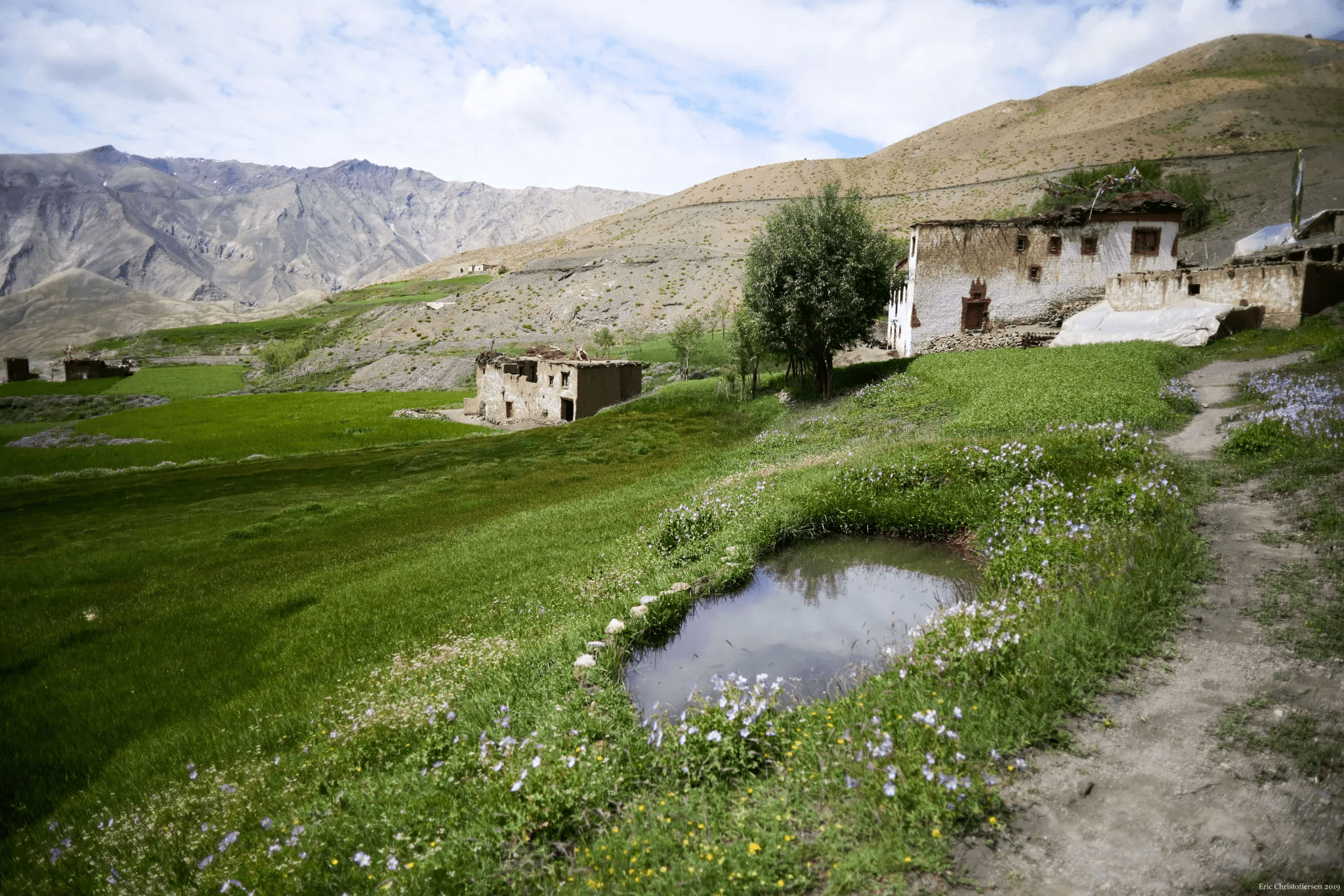

切り離すという行為

巡礼としてのアンプラグ

真の意味での切り離しとは、巡礼である。目的地へ向かう旅ではなく、過剰から離れる歩みだ。それは小さな所作から始まる――デバイスの電源を切ること、紙を選ぶこと、音楽も地図も持たずに外へ出ること。これらは現代の「放擲の儀式」であり、世界から離れるためではなく、より深く関わるための行為だ。しばらくの間「つながらない」状態になることは、消えることではなく、「今ここ」に完全に存在することなのだ。

静けさへの旅は、決して楽ではない。最初は沈黙が轟き、心は反発する。雑音のない状態は、喪失のように感じられる。だが、やがて潮が引くように、穏やかさが隠されていたものを露わにする。その静寂の中で、記憶が目覚め、鼓動がゆるやかになり、体は真実のバロメーターとなる。ひとつひとつの鼓動が語る――「あなたはここにいる。それだけで十分だ」と。この巡礼には地図も終点もない。あるのは、存在の再発見というゆっくりとした旅だけだ。

心が忘れたことを体が覚えている

切り離すとは、感覚へ戻ることだ。肌は再び聞き始め、目は光の重みを学び直す。デジタルの雑音が消えると、体は知覚の聖堂となる。モーリス・メルロー=ポンティは、知覚は体とは切り離されておらず、それによって形づくられると考えた。カップの温もり、呼吸のリズム、大地の匂い――そうした触覚的世界に身を委ねるとき、意識は心の中だけでなく、指先や肺、そしてその間にも息づいていることを知る。

私たちはあまりにしばしば、実際の人生ではなく「人生についての考え」の中に生きている。切り離しは、この「身体からの離反」に効く薬である。それは、体を生きるとは何かを思い出す行為なのだ。心は常に「どこか他の場所」へ走ろうとするが、体はいつもここにいる。沈黙はその母語である。その声を聞くとき、私たちは帰ってくる。

人間の鼓動

注意という名の愛

注意を払うことは、愛することだ。現代は速さを深さと誤解し、効率を理解と取り違えている。だが真の注意――純粋で分断のない注意――は、最も根源的なケアの行為である。それは自動化も複製も収益化もできない。ただ生きた瞬間の中にのみ存在する。静止の芸術はここから始まる。静かな献身としての気づき――傍らで冷めゆく一杯の紅茶、床を横切る影、自分の呼吸の音。そのすべてが、生命の確かな印である。

メアリー・オリヴァーはかつてこう尋ねた。「あなたのたった一度きりの、野性で尊い人生を、どう使うつもりですか?」。その答えは、もしかしたら「聴くこと」なのかもしれない。深く、世界が再び親密に感じられるほどに聴くこと。その聴く行為の中で、心は大地の鼓動と調和し、つながりが戻ってくる――もはやデジタルではなく、人間的なかたちで。

存在のリズムを再発見する

雑音が消えると、リズムが戻ってくる。眠りのリズム、呼吸のリズム、季節のリズム。人生は、要求も演出もなく、再び自らの鼓動を取り戻す。日々のゆるやかな展開が、存在の音楽となる。沈黙は私たちに、すべてを語る必要はないこと、すべてを共有する必要もないことを教える。生きるとは、聴き、呼吸し、注意深く在ることだ。私たちが速度を落とすほどに、世界は周囲で速く息づき始める。木々も、光も、空気も、すべてが同じ静かな言葉を話し始める。

静止とは退くことではなく、気づくこと。言葉を使わずに、世界へ「はい」と言う魂の方法である。切り離すことは忘却ではない。それは、何も求められないときにこそ自分が誰であるかを、より完全に思い出すことだ。そしてその記憶の中で、私たちは決して失われていなかったリズムを見つけ出す。

終章:不在という贈り物

沈黙とは空白ではない。それは招待状だ。騒音から一歩離れるその瞬間、世界は再び近づいてくる。星が戻り、風がハミングを始める。静電気のような雑音を剥ぎ取られた生命は、光を帯びて輝く。意識的に生きるとは、優しさをもって生きること――存在のかすかなハム音に気づき、それをそのまま受け入れることだ。そのとき、私たちは悟る。存在とは演じることではなく、鼓動そのものであると。そして、一つの鼓動と次の鼓動の間に、希望がそっと囁き始める。

「沈黙の中で、私たちは世界から逃れるのではない。そこへ戻るのだ。」

よくある質問(FAQ)

なぜ現代生活において沈黙が重要なのですか?

沈黙は、思考し、感じ、つながる力を取り戻させてくれる。絶え間ない中断のない環境で、経験を消化し、心と感情を新たにする助けとなる。

孤独を感じずに孤独を実践するには?

孤独を孤立ではなく、自分自身との親密さとして捉えるとき、それは心を養う時間となる。意識的な散歩や日記、誰の承認も求めずにただ存在することを通じて、孤独は豊かさに変わる。

デジタル・デトックスとマインドフルネスの関係は?

デジタル・デトックスは感覚の過負荷を減らし、心が反応する代わりに観察できるようにする。その結果、マインドフルネス――判断も気晴らしもない「今この瞬間」への意識――が育まれる。

切り離すことは創造性を高めますか?

はい。絶えず情報に反応しないとき、心は自由にさまよい、考えを結びつけ、想像を広げることができる。多くの芸術家や思想家は、沈黙と孤独の中で最高の洞察を得てきた。

結論

沈黙、孤独、静止は過去の遺物ではなく、意識の基盤である。切り離し方を思い出すとき、私たちは注意の芸術を取り戻し、それとともに人間性の鼓動も取り戻す。騒音を消して世界から逃れるのではない。目を開き、静かな心で世界に向き合うことを学ぶのだ。最終的に、切り離すとは、あらゆる「今ここに在る」という行為が希望の行為であると再認識することにほかならない。

静けさの中で、生命は再びハミングを始め――私たちはようやく耳を傾け始める。

著者について

エレナ・マーロウは、アイルランド出身の作家であり、現在はスロベニアのブレッド湖近くの静かな村に暮らしている。彼女の作品は、沈黙と言葉、孤独と帰属、注意と「生きていることの奇跡」といった境界を探求する。

瞑想的な生活実践に導かれ、夜明けにノートと共に書き、ゆっくり歩くことを好む。彼女のエッセイは、風、水、影といった感覚的な世界から心の内なる天気図へと線を引き、読者に「意味が光のようにゆっくり届くまで読む」ことを促す。

文学と哲学の背景を持つエレナのコラムは、正確で優美なリズムと温かな眼差しで知られている。彼女はマインドフルな旅、デジタル休息、人間の鼓動が再び聞こえる瞬間について執筆しており、その文章は文化、場所、内省的な生き方を扱う国際的な雑誌やジャーナルに掲載されている。

執筆していないときは、「注意」と「存在」をテーマにした小規模なワークショップを開き、「話す前に耳を傾ける文章」を育むよう人々を導いている。彼女は「よく構成された段落は一つの避難所となり得る」と信じており、「沈黙を中心に据えた人生は、静かでありながら愛のかたちになり得る」とも語る。

耳を傾けるページは、いつも正しい言葉を見つける。