アドベンチャー・パッケージ

このホリデーシーズン、本当に忘れられない体験のために

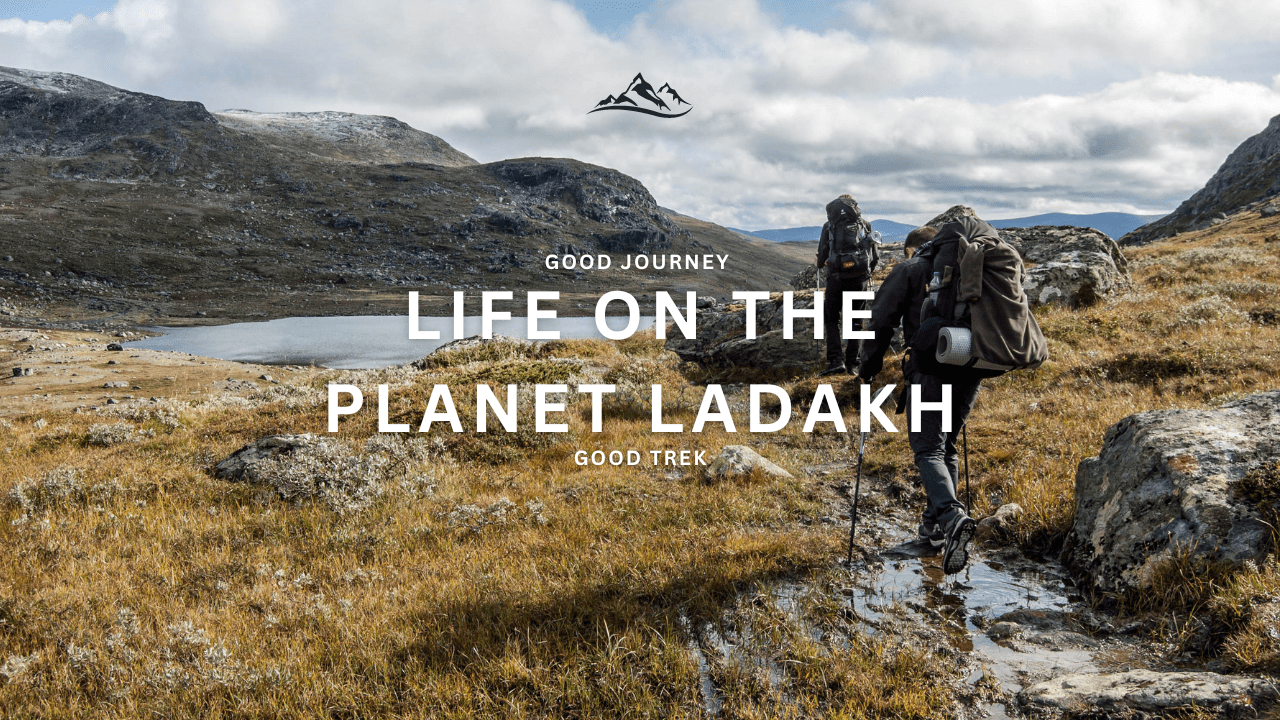

雄大な山々、静かな湖、古代の僧院が、他では味わえない旅を演出する、ラダックの手つかずの美しさを発見してください。険しい風景と活気ある文化に浸り、いつまでも心に残る休日を過ごしましょう。

注目のオファー

私たちを選ぶ理由

魅惑の風景

そびえ立つ山々や手つかずの湖が静寂と冒険の忘れられない絵を描く、ラダックの手つかずの大自然の息をのむような魅力を発見してください。

オーダーメイドの旅

ラダックを自由に体験してください。ラダックの隠れた魅力を深く掘り下げた旅程を作成し、すべての旅行者が自分だけの冒険に出発できるようにします。

本格ヒマラヤ料理

伝統に培われ、地元産の食材にこだわったラダック料理の豊かな風味をご堪能ください。

卓越したサービス

私たちの専門チームは、最初から最後までシームレスで特別なサービスを提供し、ラダックの旅がスムーズで忘れられないものになるようにします。

出発保証

私たちの定評のあるツアーでは、出発日が決まっているので、季節に関係なく、ラダックの冒険が滞りなく行われることを保証します。

没入型ローカルステイ

厳選された本格的なラダックのホームステイやエコロッジに滞在し、快適な滞在と文化に浸る。

宿泊者限定特典

専門ガイドからVIPアクセスまで、ラダックの秘宝探訪をさらに充実させる他にはない特典をご用意しています。

比類なき価値

プレミアムなサービス、息をのむような景観、忘れられない体験を組み合わせた、他に類を見ないオファーを提供する一方、お客様の投資に対して卓越した価値をお届けします。