EXCLUSIVE ADVENTURE PACKAGES

For a truly unforgettable experience this holiday season

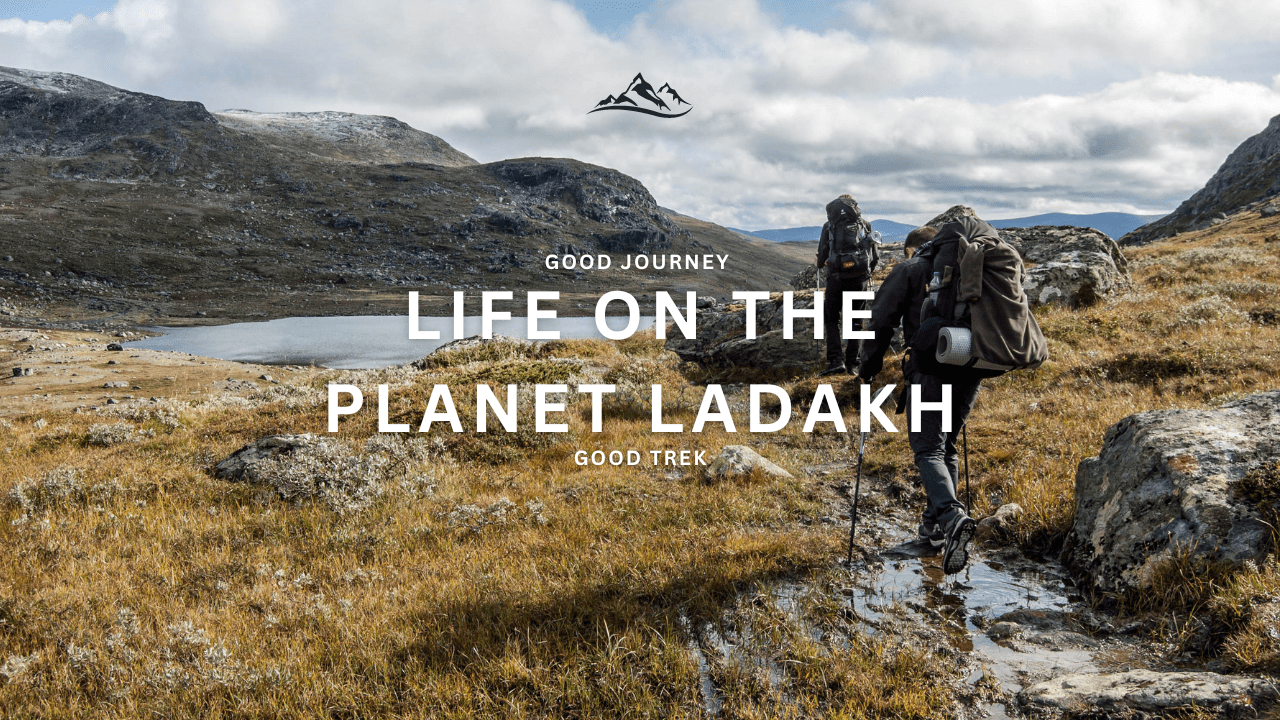

Discover the untamed beauty of Ladakh, where majestic mountains, serene lakes, and ancient monasteries create a journey like no other. Immerse yourself in the rugged landscapes and vibrant culture for a holiday experience that will stay with you forever.

Explore our featured offers

Why choose us?

Enchanting Landscapes

Discover the breathtaking allure of Ladakh’s untouched wilderness, where towering mountains and pristine lakes paint an unforgettable picture of serenity and adventure

Tailor-Made Journeys

Experience Ladakh on your terms. We craft personalized itineraries that dive deep into the region’s hidden gems, ensuring every traveler embarks on their own unique adventure

Authentic Himalayan Cuisine

Savor the rich flavors of Ladakhi cuisine, steeped in tradition and crafted from locally sourced ingredients, offering a true taste of the Himalayas with every bite

Exceptional Service

Our dedicated team provides seamless, exclusive service from start to finish, ensuring that your journey through Ladakh is as smooth as it is unforgettable

Guaranteed Departures

With our well-established tours, we guarantee fixed departure dates, ensuring your Ladakh adventure happens without a hitch, no matter the season

Immersive Local Stays

Stay in handpicked, authentic Ladakhi homestays and eco-lodges, where comfort meets cultural immersion, and every night is an experience of its own

Exclusive Perks for Guests

From expert guides to VIP access, we offer unparalleled benefits that enhance your exploration of Ladakh’s hidden treasures, making your journey truly special

Unmatched Value

We provide unbeatable offers that combine premium services, breathtaking landscapes, and unforgettable experiences, all while delivering exceptional value for your investment