十の境界、ひとつのラダック:背景になることを拒む村々

By Sidonie Morel

地図が一日になる前に

標高、用事、そして最初の小さなルール

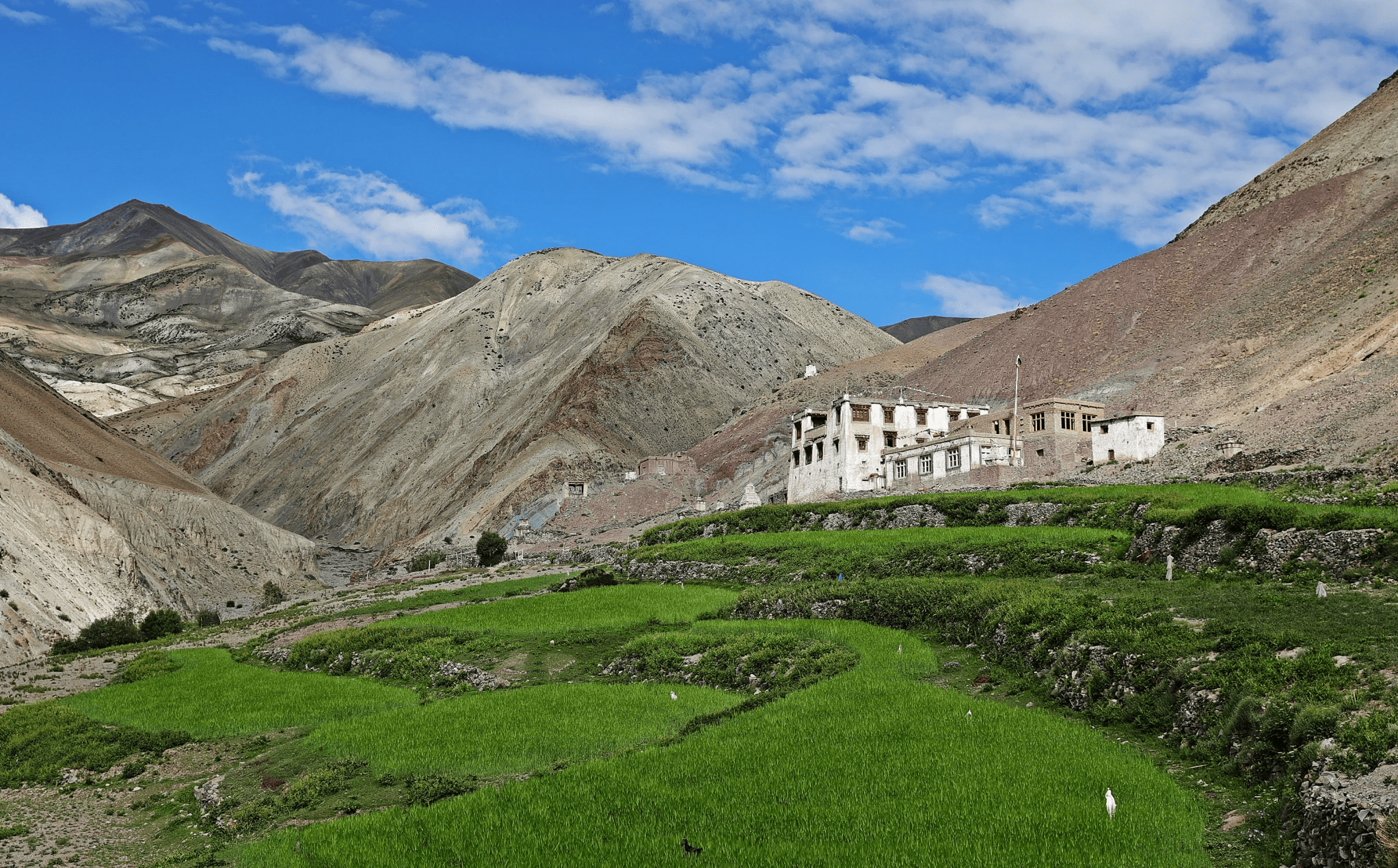

ラダックで「村」という言葉は、どこかもっと壮大な場所へ向かう途中の飾りの立ち寄り先ではない。そこはお茶が煮出され、大麦が粉に叩かれ、床を清潔に保つために靴が戸口で脱がれ、そして一日の形がいまも天候と水と、次に確実に買い物できる店までの距離によって作られている場所だ。「10の村をたどって、ラダックを知る──ヌブラからザンスカール、カルギルへ」という題は、紙の上では整ったルートに聞こえる。だが道の上では、それは境界の連なりだ。門の掛け金、庭の段差、低い天井、祈りの石、手押しポンプ、スチールのやかん、薄い陽光に向けて角度を調整されたソーラーパネル。

ヨーロッパから来るなら、最初の調整は哲学的なものではない。身体的で実用的なものだ。高度は、まず「少なく」することを求め、それから「ゆっくり」することを求める。レーでは、残りの旅を可能にする静かなリズムを身につける。短い散歩、温かい飲み物、早寝、理由もなく階段を駆け上がらない慎重さ。水分補給はここではネットの助言ではない。人々がボトルを持ち歩く様子や、ゲストハウスが台所のそばに煮沸水の入った魔法瓶を置くことで、目に見える形で存在している。空気は一時間で唇をひび割れさせるほど乾く。正午の光には硬い輪郭がある。冬はストーブが夜を決め、夏は太陽と風が決める。

二つ目の調整は社会的なものだ。村は博物館ではない。畑があり、動物がいて、時間割がある「働く場所」だ。敬意ある滞在は、ほとんどがありふれた行いでできている。人を撮る前に尋ねること、ホストが靴を脱ぐなら自分も脱ぐこと、家族の居間はロビーではないと理解すること。実務(許可証、道路封鎖、燃料)はもちろん存在するが、それらは一日の物語の中に収まるべきものだ。検問所での小休止、峠が荒れていると言われてお茶で止まること、電波がなくカード端末など永遠に現れない場所で現金が再び重要だと気づく瞬間。

ヌブラ:果樹園、川原、そして本来そこにあるべきではない砂

トゥルトゥク──杏と国境が同じ空気を共有する場所

ヌブラへ入る道は、ゆるやかにほどけるように身体を解いていく。カルドゥン・ラの高所の劇的さ(あるいは年ごとに変わる新しいトンネルや別ルート)を越えると、谷には突然、木々が現れる。緑に気づくのは、長い乾いた歩きのあとに水へ気づくのと同じだ。最初は気配として、それから確信として。トゥルトゥクはこの世界の北の縁にあり、多くの旅人が覚えておく必要のないほど国境に近い。けれど心に残るのは、家庭の細部だ。石垣の上にしなる杏の木、陽射しが帯のように差し込む細い路地、灌漑用水路を渡る小さな橋、そこから聞こえる穏やかで途切れない水音。

夏、果物は比喩ではない。仕事だ。杏は収穫され、選別され、割られ、干されるために並べられる。朝には、手が慣れた速さで動くのを眺められる。無駄なく種と果肉を分けるために必要な、ちょうどよい力加減を指先が知っている。干し棚の近くでは空気がかすかに甘く匂うことがあり、村の他の場所には高地の乾いた砂漠に共通する、乾いた鉱物質の匂いがある。埃、石、日に温められた木。カメラを持って来たとしても、まずは忍耐を持って来る価値がある。座ってお茶を飲み、一日の騒がしさが落ち着くのを待つ。村には村の速度がある。いちばん正直な瞬間はたいてい、普通の瞬間だ。誰かが飼料を運び、子どもが水の容器をうまくバランスさせ、祖母がショールを直して日陰へ戻っていく。

トゥルトゥクはよく、ラベルで語られる。文化、歴史、境界の土地。だが手触りは単純だ。壁の向こうの庭、薪の積まれた中庭、皿の上のパン、そしてガラスに当たるスプーンの薄い金属音。地図の上では遠い場所で、家の暮らしの親密さこそが、ここを読み解ける場所にしてくれる。

フンダルの夕暮れ──砂丘、ポプラ、そして最後の静かな一時間

フンダルは砂丘とフタコブラクダで知られている。そして砂丘はたしかにある。柔らかな砂の稜線が、まだ雪を抱える山々を背景に置かれている。この矛盾は演出ではない。風と川が時間をかけて作った風景だ。見落としやすいのは、フンダルが時間帯によってどれほど早く姿を変えるかということだ。正午は忙しく感じることがある。エンジン音、大きな声、砂丘を「こなす」気分。夕方遅くになると、比率が変わる。ポプラの木は黒い縦線になり、砂丘の縁は鋭くなる。足跡は現れては消え、風が砂粒を一粒ずつ動かしていく。

砂丘へ行くなら、遅い時間に、歩いて行くことだ。川の音がまた聞こえるところまで、かすかだが確かな音が戻るところまで。そして最後の訪問者のかたまりが背後の小さな結び目になるくらいまで。足裏の砂には独特の抵抗がある。沈んで、そして支える。靴下は砂でいっぱいになる。日が稜線の向こうに落ちると、空気はすぐ冷える。こうした小さな不便が、この場所をはっきりさせる。ここはセットではない。人が働き、観光が季節の層として古いリズムの上に乗ってくる、生きている谷だ。

砂丘から離れた村の路地では、一日が本当の尺度に戻る。庭、低い壁、埃の中で居眠りする犬、門に寄りかかる古い自転車。ホームステイに泊まるなら、夜は実務の交換になりがちだ。早めに出る夕食、バケツで渡されるお湯、明日の道についての助言。温かさは演技ではなく、地理によって形作られた習慣だ。ヌブラでは夜が速く、そして容赦なく来る。だからこそストーブと台所が、また中心になる。

アーリヤン・バレー:道に近い中庭

ハヌと労働の振り付け

ヌブラから西へ南へと動くと、景色も集落の密度も変わる。アーリヤン・バレーは、しばしば平板な言い方で語られるが、話すのをやめて労働の配置を見始めると、はっきりしてくる。ハヌでは畑は遠くにない。ほとんど村の中にある。家々の間の道は中庭の延長のように感じられる。水は狭い水路へ導かれ、乾いた土地で暮らす者が持つ種類の真剣さがそこにある。無駄にしない、当然と思わない。

見えるものは季節で変わる。暖かい時期には、畑と家の間に絶え間ない往復がある。束が運ばれ、草が抜かれ、道具が置かれてはまた拾われる。静かな季節には構造が目に入る。貯蔵、薪の山、家がどう暖かさを保つように組まれているか。細部は質素だが正確だ。編まれた籠、穀物を扱う平たい石、干すために掛けられた布。音の風景も大きな拠点と違う。エンジンが少なく、足音が多い。家畜の鈴が多く、ときどき路地を抜けて届く声がある。

旅人は時に、すぐに「理解したい」という欲望を持ってやって来る。ハヌはそれを拒む。普通の礼儀で近づいたほうがいい。挨拶をし、空間へ入る前に尋ね、ある瞬間が自分のためではないことを受け入れる。泊まるなら、親密さは会話よりも、夕食、洗い、眠りという単純な順序の中にある。ストーブの上のやかん、丁寧に重ねられる皿、儀式のようにではなく注ぎ足されるお茶、仕事が終わったあとの静けさ。

演出されていない村に、軽く滞在する

小さなラダックの村では、私的と公的の線が都市より見えやすいことが多い。門、敷居、低い壁。だから敬意も見える。細い路地では声を落とす。明確に招かれない限り畑を横切らない。人を撮る前に尋ね、「いいえ」を軽やかに受け取る。グループで訪れるなら影響はすぐ出る。二人なら心地よい中庭も、六人だと窮屈になる。

実務も同じ倫理の中に折り込める。ホームステイや小さな買い物のために十分な現金を持つ。デジタル決済を前提にしない。水筒を持ち、ホストが安全だと言う水で補給する。「完璧な暖かさ」を追いかけるのではなく、重ね着で対応する。気温は振れ、家の暖め方はホテルの期待に一致しないことがある。こうした小さな準備が、無自覚に未準備で来て村に自分を合わせさせようとする不格好さを防ぐ。

ロウワー・ラダック:壁画、木陰、そして村の路地がタイムラインになる

アルチ:静かな中庭と、いまも光を抱く古い絵具

アルチはしばしば僧院の立ち寄りとして訪れられる。それでもいい。だが村の文脈が大事だ。まず気づく変化は高度だ。空気が少し濃く感じられ、一日が身体に対して少し優しくなる。木々が集落の周りに集まる。木陰が本物の建築になる。路地では、常に目を細めなくても歩ける。水の音——畑へ流れる水路——が、時折の驚きではなく、日常の要素として戻ってくる。

古い建物の内部では、壁画は単に「美しい」のではない。働かれた表面だ。顔料は煙と冷えと何世紀もの天候に耐えてきた。絵具は反射するのではなく吸い込むように光を抱く。近づくと見えるのは絵ではなく質感だ。壁に筆が触れたところの小さな不規則。静かな時間に行けば、他ではかき消される小さな音が聞こえる。管理人の足取りのずれ、誰かの袖の布擦れ、掛け金の小さなクリック。

村では、この古い芸術の横で普通の暮らしが続く。人は畑と家を行き来し、小さな店がビスケットやお茶や最低限の必需品を売ることもある。誰かは何かを直している。木、 自転車、屋根の端。アルチが記憶に残るのはこの近さだ。聖なるものが隔離されていない。料理と労働の同じ日常の中に座っている。旅人にとっても、それは救いになる。高所と長いドライブの後、より小さな尺度が「見えるもの」を増やす。環境に対して身構える必要が少し減るからだ。

ラマユル:風、石、そして言葉を編集してしまう風景

ラマユルへ近づくと、地形は柔らかさを剥ぎ取っていく。地面は、注がれたもののように粒立って見える。「ムーンランド」という比喩は簡単に出てくるが、役に立つ観察はもっと単純だ。ここは肥沃さを装わない。色は抑えられている。ベージュ、スレート、淡い茶。そこへ侵食が層を露出させる突然の切れ目。風が上がると、細かい埃がしつこく運ばれる。歯に、目尻に感じる。

村の上の僧院は、長く天候と向き合ってきたものの確信で座っている。祈祷旗は、礼儀で止まってくれない風に煽られる。布のはためく音は、どんな読経にも負けないほど存在感がある。長居しないとしても、人がどう動くかを見る価値がある。不均一な地面で測られた歩幅、バランスのために石へ置かれる手、突風が過ぎるのを待つ短い停止。風景が振る舞いを教える。

ラマユルはまた、ラダックを旅する実用的な真実を教える。地図で簡単に見える立ち寄りも、身体では大きく感じることがある。道路状況は変わり、天候はすぐ変わる。朝は晴れていた峠が午後には遅くなることもある。お茶休憩は飾りではない。リセットだ。幹線沿いの村では、旅人と地元の人が同じ簡素な食べ物を分け合う場面がよくある。麺、パン、甘いお茶。必要なのは温かさと塩気と、座る時間だからだ。

ヘミス周辺:待つことが地域の技術になる

ルンバック:ホームステイの熱、静かな壁、そして見ることの倫理

ルンバックは、「野生動物ツーリズム」が抽象的なカテゴリーではなく、冬の家計がどう成り立つかを変えるものとして存在する風景の中にある。歩いて入る道は——アプローチや季節によって違うが——谷の幾何を紹介する。細い道、注意深い足運びを強いる斜面、忍耐で積まれた石垣。寒い季節に来るなら、実用的な質素さをすぐ感じる。太陽は明るいが、すべてを温めはしない。影は鋭く、風は数分で指を固くする。

ホームステイが錨になる。家には小さな内部の論理があり、すぐ馴染む。台所は熱で、居間は客と家族が集まる場所、そしてストーブは一定に燃料を足され続ける。燃料の質感に気づく。積まれた乾燥した糞のケーキ、組まれた薪、朝に取り除かれる灰。お茶は何度も届く。贅沢ではなく方法として。身体を機能させる温かい液体、エネルギーを保つ砂糖、乾きが奪うものを補う塩。双眼鏡やレンズを持つなら、時間も持つ。空に見える斜面を冷たい場所で待ち続けることで一日が作られる。空っぽに見える斜面が、空っぽでなくなるまで。

この地域でスノーレパードが姿を見せるとき、多くは遠距離で見られる。ほとんどの時間は、足跡を見たり、地元の知恵に耳を傾けたり、家畜が捕食者にどう反応するかを観察したりする。そこで倫理が具体になる。見ることと、追い詰めることは違う。敬意はスピーチではない。距離を保ち、音を減らし、目撃が保証されないことを受け入れることだ。ルンバックのような村では、責任ある観光は家計を支えるが、同時に谷を舞台にしてしまう危険もある。いちばん良い訪問者は、谷が自分に何かを「見せる義務」はないと理解している人だ。

実務を抱えたまま、場所を平板にしないために

ヘミス国立公園近くのルンバックや似た村へ行くなら、暖かい家に泊まっても夜は冷え、設備は基本的であると準備しておく。ヘッドランプを持つ。低温で機能を失わない予備電池を持つ。モバイルバッテリーも持つが、充電は限られると考える。トイレが外にあること、洗うための水がバケツで運ばれることを受け入れる。これらは不満ではない。風景の真実の一部だ。

冬、登山口までの道は予測できないことがある。端境期には雪が早く来ることもある。どの季節でも、いちばん役に立つ習慣は柔軟さだ。早く出て、天候と地元の助言が導けるように予定に余白を残し、高所で長距離ドライブを連続させない。ヨーロッパの旅人は、薄い空気と悪路の組み合わせがどれほど疲れるかを過小評価しがちだ。村では、その疲労が苛立ちとして現れる。礼儀を保てるように計画する。

チャンタンと高地の湖:暗い空、広い水、そして小さな部屋

ハンレ:村のものとしての夜

ハンレはいま、星空観察の場所として語られる。それは正しい。だが全てではない。村は、高く開けた風景の中で風が常に吹き、植生が乏しい「働く集落」だ。道中は長く、露出した道になることがある。到着する頃には、距離がここでは違って振る舞うことに気づいているはずだ。近くに見えるものが一時間かかり、平らに見えるところが実はわずかに登っている。

夜、光害のなさは「売り」ではない。生活条件だ。家々は装飾的な光を煌々と灯さない。夕食後に外へ出ると、目がいかに早く順応するかがわかる。星が密度をもって現れ、尺度感覚が変わる。人間の痕跡も見える。戸口のかすかな灯り、どこかの柔らかな発電機音、暗闇の中を動く犬。近くに天文台があるとしても、それは村の生活の横にあり、上にあるのではない。空が旅人を連れて来るとしても、村は朝になれば家畜と用事と天候で目覚める。

ハンレをよく味わうなら、少なくとも一晩と一つの朝を過ごしたい。遅く着き、空を撮り、夜明けに去って、村を背景にするだけの滞在にしない。日中にゆっくり歩く。乾いた草、石垣、風を背にする建物の配置を観察する。朝の空気は、清潔すぎて切れるように冷たく感じることがあり、光は柔らかさなく届く。これらは観察できる事実で、ここで夜が重要になる理由を説明してくれる。昼の厳しさによって「得られる」夜なのだ。

コルゾク:ツォ・モリリの縁──冷えが早く来る場所

コルゾクはツォ・モリリのそばに、驚くほど直截に座っている。季節によって、薄い雪線を持つ山々の前に、広く静かに見える水。村は小さいが、道路が開く月には活動的だ。ホームステイやゲストハウスは、高度が形作った簡素さで運営される。寒さはドラマではない。持続する。夕方には急に冷え込み、部屋の中が交渉の空間になる。毛布、ストーブの熱、冷めすぎないように置かれるカップの位置。

湖畔を歩くことがいちばんわかりやすい活動だが、村はもっと静かな学びを与える。人が風にどう備えて着るかを見る。物資がどう届き、どう慎重に使われるかに気づく。コルゾクのような場所では、廃棄物は可視化される。都市の仕組みに吸い込まれないからだ。責任ある旅とは、ゴミを持ち帰り、可能なら不要な包装を断り、外から持ち込まれた一時的な贅沢ではなく、地元が運営する滞在を選ぶことでもある。

鳥が目的になることもある。季節によって、この高い水を必要な立ち寄りとして扱う種が見られるかもしれない。それでも、いちばん物語を語る場面は家庭の中にあることがある。湯気を上げるやかん、壁際で乾くブーツ、ストーブの通気を調整するホストの手。湖は広い。部屋は小さい。その対比が村の日常だ。

ザンスカールとカルギル側:石の記憶と国境の風

ザングラ:村の目印として今も機能する廃墟

ザンスカールはしばしば、「到達するための大変さ」で語られる。道路は改善し、インフラの変化でルートも変わる。だが谷はなお、距離感を保っている。それはキロメートルだけで測られない。アプローチは長くなりがちで、旅の重さを身体で感じる。服に付く埃、肩のこわばり、喉が渇いていないときでも水を飲む必要。ザングラは、地元の記憶ではかつての王座の場所であり、威厳と摩耗が混ざった姿で座っている。天候に削られ、修理され、訪れられ、また置かれてきた構造物。

古い宮殿のあたり(そして周辺の村)へ歩くことは、博物館のルートではない。でこぼこの地面、石段、そして谷の尺度を露出させる眺めだ。ここでの廃墟は美的な付属品ではない。集落の形が永遠ではないことの、しかも場所が残り続ける中での証拠だ。近くで子どもが遊び、動物が道を通り、誰かが荷を運び斜面を横切るのを見るかもしれない。過去は語りではなく、物の状態として現在にある。

ザンスカールの村では、もてなしがとりわけ淡々として感じられることがある。お茶は正しいことだから出される。客は客であって、演出ではない。泊まるなら、夕方がどれほど早く来るかがわかる。日が稜線の後ろへ早く沈む谷では、家の中が親密な地理になる。低い座、温かい隅、冬のために整えられた収納。場所が遠いほど、物は「理由のために使われた」顔をしている。

フンダーマン:記憶が部屋を持つ村

カルギル側では、風景が別種の物語圧を帯びる。国境地域は語りを引き寄せる。フンダーマンは「ゴーストビレッジ」や「博物館の村」と呼ばれることがあるが、より正確なのは単純な描写だ。戦争と分断が物としての痕跡を残し、その痕跡を沈黙へ散らさず、小さなミュージアムのような空間に保つことを共同体が選んだ場所だ。

フンダーマンを歩くと、記憶が見世物にならずにキュレーションされうることがわかる。物は注意深く置かれ、写真や遺物は衝撃のためではなく、説明のために配置される。村そのものは生きた集落で、人々は現在に住みながら、異様に近い過去を認めている。トーンは抑制的で、訪問者にも抑制が求められる。

ここでヨーロッパの旅人はまた期待を調整する必要があるかもしれない。すべての村があなたを慰めるために存在するわけではない。重い題材ゆえに、静けさとゆっくりした速度を求める場所もある。実際の振る舞いは明確だ。許可を取り、声を落とし、同情を演じず、村をSNS用の劇的な背景にしない。フンダーマンを出るときに残るべきものがあるとすれば、それは単純な気づきだ。国境は地図の線だけではない。道と生計と、村が何を可視のままにしておくかを形作る。

十の村、ひとつのラダック──つなぎ合わせるのは日用品

このルートで繰り返されるのは景色ではなく、生き延びとケアの小さな家内経済だ。どの地域にもやかんがある。お茶の味が違っても。毛布は慣れた手で畳まれ、広げられる。靴は戸口に並ぶ。水は運ばれ、貯えられ、重要なものとして扱われる。ラマユルで祈祷旗をはためかせる同じ風が、ヌブラの砂丘に埃を運ぶ。レーで唇を割る同じ乾きが、トゥルトゥクで果物を干すことを可能にする。コルゾクの夜を鋭くする同じ寒さが、ハンレの澄んだ闇を与える。

だから「10の村をたどって、ラダックを知る──ヌブラからザンスカール、カルギルへ」はチェックリストというより、滞在の連なりだ。村は交換可能ではない。同じ快適さ、同じ言語、同じ気温、同じ訪問者との関係を提供しない。共有しているのは、資源が限られ天候が決定的な高地の砂漠で暮らす明晰さだ。時間を持って旅するなら——お茶休憩をお茶休憩のままにし、地元にお金が残るホームステイを選び、ゴミを持ち帰るなら——越える敷居ひとつひとつが、「どこか異国への入場」ではなく、静かに忙しく自分自身であり続ける場所との出会いになる。

シドニー・モレルは Life on the Planet Ladakh の語り手であり、ヒマラヤの暮らしにある静けさ、文化、そしてしなやかな強さを探るストーリーテリング・コレクティブの声である。