道が村々と記憶へとやわらかく変わっていく場所

By Declan P. O’Connor

1. 序章:高原へ至る前の回廊

レーと、まだ姿を見せないチャンタンとのあいだにある静かな一帯がなぜ大切なのか

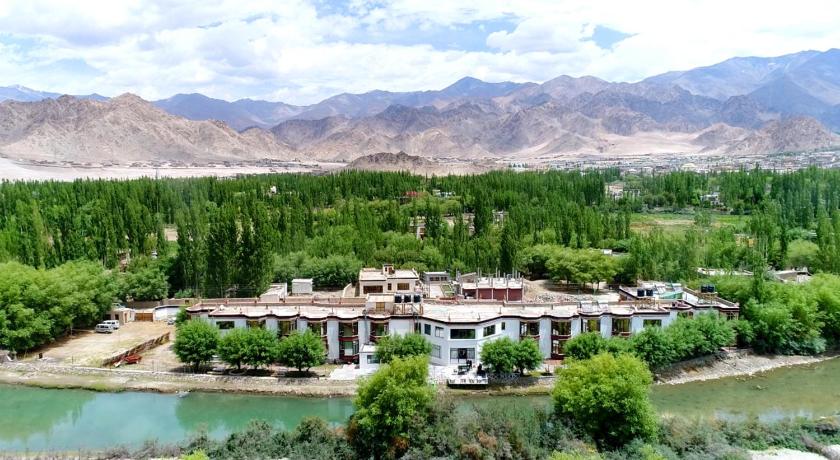

レーから東へ向かう道をたどっても、いきなり高原の荒々しく空虚な世界にたどり着くわけではない。まず通り抜けるのは、村々と畑、僧院、そして大きく曲がる川が続く、より静かな回廊だ。そこは単なる通過点ではなく、長く続く「しきい」のように感じられる。この、レーからチャンタンの最初の気配に至るまでの一帯は、まだ名高い高所砂漠ではなく、観光客で混み合う町の中心でもない。そのどちらでもない別の場所だ。ラダックの日々の暮らしが、スピードや綿密な旅程表、バケットリストの圧力に対して、なおも自分たちの足場を守り続けている「生活の風景」なのである。

レー–チャンタン回廊が大切なのは、多くの旅人がそこで自分の「旅の癖」を露わにするからだ。ある人にとって、それは写真映えの目的地と目的地をつなぐ、車窓の外を流れる「空白の時間」にすぎない。別の人は、道が自分の思い込みの速度をゆっくりと緩めてくれるのを許す。このインダス川近くの一帯では、川沿いに並ぶチョグラムサル、シェー、ティクセ、マトといった村々が、「標高のある土地で生きること」を、見世物としてではなく、故郷として捉えるとはどういうことか、最初に教えてくれる。さらに道がスタクナ、ストック、ヘミス、カル、サクティ、タクトクへと登っていくにつれ、山々は近づき、空気は乾き、会話の内容は「何が見られるか」から「人はここで日々どう暮らしているのか」へと変わっていく。

この回廊では、地図そのものよりも、「自分の注意力がどんな速度で歩き始めるか」のほうが重要になる。

レーからチャンタンの入口まで旅をするということは、自分たちの尊厳を静かに主張する、いくつもの場所の連なりを通り抜けていくことだ。峠へと道が傾き始める前のこの一帯で、旅人はラダックを、冒険の背景ではなく、光と仕事と記憶がいまも日々しっかりと編み込まれている「村々の網」として理解し始める。

2. インダス沿いの村々:畑、僧院、そして旧王国の余韻

チョグラムサル:交差点と教室、静かなレジリエンスの村

多くの訪問者にとって、チョグラムサルは最初、レーを出てすぐの建物の集まりにしか見えない。村とも町ともつかない、半ば都市のような広がりに映る。しかし少し立ち止まると、この場所は別の姿を見せ始める。幹線道路の向こう側にはインダス川へと下る路地があり、その先には水路で潤う揺れるような緑の畑が広がっている。そこでは、都市と農村という分類に対して我慢強く無関心であり続けてきた用水路が走っている。ここには、亡命者や商人、労働者としてやって来た家族と、レーが忙しいハブではなく遠い辺境だった頃を覚えている祖父母をもつ古くからのラダックの家々が、ともに暮らしている。

チョグラムサルは「交差点の村」だ。そこには学校や小さな僧院、コミュニティセンターがあり、同じ中庭で複数の言語が話される家々がある。レー–チャンタン回廊の人間味がとりわけよく感じられるのは、この村だろう。若者は仕事や勉強のためにレーへ通い、夕方になると犬の鳴き声や祈りの旗のはためき、発電機の低い唸りの中で村へ戻ってくる。ここで一晩、あるいは長めの午後を過ごした旅人の多くは、自分の旅の物語が静かに変わったと語る。僧院や峠のことだけでなく、賃金や冬の暖房、試験の結果、そして変わりつつある町の縁で子どもを育てるとはどういうことかを、自然と尋ね始めるのだ。

すぐそばを流れるインダス川は、チョグラムサルが谷のより広い世界と切り離せないことを、常に思い出させる。このレー–チャンタン回廊の一角で、この村は「壮大な風景」の前に、まず「今週をなんとか乗り切らなければならない人々」がいることを教えてくれる。そのことに気づくことが、違う旅の始まりになる。

シェー:宮殿と水路、石に落ちる柔らかな光

インダス川沿いをさらに進むと、シェーは控えめながら揺るぎない存在感でそこにある。崩れかけた宮殿や、村を見下ろす大きな座仏像は、写真ではしばしば主役となる。しかし日々の暮らしの中で、本当に重要なのは「水」だ。川から分かれた水路が村を走り、ポプラやヤナギの木々の間を静かに抜けていく。それは大麦や野菜を育て見守り続ける。午後の光が傾くと、その光は石と水と葉に落ち、忘れがたい柔らかさを帯びる。

シェーには、ラダック旧王国の時代の余韻が響いている。宮殿の丘と、その下に広がる畑のあいだを歩いていると、歴史が幾重にも積み重なっているのを感じる。ここを権力の座として選んだ王たち、斜面を祈りの階段へと変えた僧侶たち、今も同じ土に生活を託す農家たち──そのすべてがこの風景に折り重なっているのだ。レー–チャンタン回廊において、シェーは「この地域は単なる高地砂漠ではなく、統治と灌漑と信仰の長い実験場でもある」ということを早い段階で思い出させてくれる。

少し長く滞在すると、今を生きるシェーの姿が見えてくる。学校からの帰り道を水路沿いに歩く子どもたち、陽だまりで毛糸やマニ車を手にする年長者、小さなホステルが伝統的な家並みに寄り添うように増えている様子。シェーは決して「古き良きラダックの絵葉書」ではなく、宮殿の岩に支えられた地平線を背景に、連続と変化が穏やかに折り合いをつけ続けている「今この瞬間の村」なのだと分かってくる。

ティクセ:谷を見守る長い記憶としての僧院

ティクセの僧院は、谷底から積み上がるように斜面に連なり、丁寧に並べられた白い石のようにも見える。多くの旅人は、弥勒菩薩像や朝の読経、そこから見下ろすインダス谷の景色といった限られたイメージでこの僧院を知っている。しかし村としてのティクセは、もっと大きく、もっとゆっくりと、そしてとても良い意味で「普通」だ。僧院やゲストハウスの背後では、小道が家々や畑、家畜小屋をつなぎ、訪問者の予定表など気にかけることもなく、村の日常が淡々と続いている。

レー–チャンタン回廊において、ティクセは一種の「バルコニー」のような存在だ。ここからレーと、これから向かうまだ目に見えない高原の気配の両方を見渡すことができ、谷がその二つを縫うようにつないでいるのが感じられる。僧院の鐘が一日を刻んでいるが、学校のチャイムや、牛舎から台所へ運ばれるミルク缶の金属音も同じように時間を知らせる。早朝、最初の光が僧院の壁を照らすとき、村全体が道の車の音よりも古い何かにやわらかく起こされているように感じられる。

僧院から歩いて谷底へ降りていくと、日用品を売る小さな店や、埃っぽい道でボールを蹴る子どもたち、風が登ってくるときに銀色に揺れる大麦畑がある。ティクセの力は、宗教的な建築そのものだけではない。それを囲む村の姿にある。僧院の影のもとで暮らす術を覚え、影に飲み込まれはしないコミュニティがそこにある。この「聖なるもの」と「ありふれたもの」との均衡こそが、レーからチャンタンの入口へ向かう回廊を、人間の尺度に近づけている理由のひとつなのだ。

マト:沈黙が独自の標高を持つ支谷

幹線道路を外れてマトへ向かうと、旅の温度が変わったことにすぐ気づく。谷は狭くなり、交通量は減り、音の風景はクラクションやエンジン音から、風と、ときおり聞こえる犬の鳴き声へと変わる。マトはこの支谷の中に抱かれるようにあり、僧院はやや見下ろすように斜面に建ち、家々は薄い土壌から何世代にもわたって根気強く引き出してきた畑を取り囲んでいる。

マトは、神託や僧院の儀礼でラダックの人々に知られている。しかし多くの旅人にとって、最大の贈り物は「沈黙の質」だろう。それは、遠い峠に広がる空虚な静けさとは違う。畑でスコップが土を削る音、屋上での低いおしゃべり、夕方の読経が斜面をかすめて伝わる音──そうした村の日常が織り込まれた静けさだ。レー–チャンタン回廊に属しながらも少し外れたこの場所に立つと、支谷がこの地域の「感情の地図」にとってどれほど重要な役割を果たしているかが見えてくる。

一夜をここで過ごせば、星はより近く感じられ、谷の暗さは注意を内側へ向けさせる。レーからチャンタンへ向かう道筋は、地図上の一本の線ではなく、それぞれ異なる気配を持つ谷の連なりの物語へと姿を変えていく。マトの気配は内省的だ。「しきい」は必ずしも大声で存在を主張しない。むしろ「ここで立ち止まって耳を傾けるつもりはあるか」と静かに問いかけてくるのだ。

3. 山へと向きを変える道:東のルートにある移行の村々

スタクナ:川と一日の時間を分ける岩上の僧院

幹線道路に戻ると、インダス川はスタクナへ向けて大きく曲がり、その真上の細長い岩の頂に僧院が、川の真ん中に停泊した船のように座っている。川、岩、僧院、山々──それらが並ぶ光景は、まるで映画のスクリーンに映し出すために、意図的に構成されたかのような劇的なものだ。だが、スタクナという村の暮らしは、この象徴的な景観の周囲に広がる空間に息づいている。家々と畑はより平らな土地に並び、旅人がやってくるのはときどきでしかない。

スタクナは、レー–チャンタン回廊における心理的な転換点でもある。ここまでは道は主に川に沿うように走り、耕作地が広がる両岸のあいだをインダス川が曲がりくねっていた。ここから先、山々はより強く自らの存在を主張し始める。風は鋭さを増し、空はさらに広く感じられる。一方で村の日常は、相変わらず普通のことに支えられている。牛を放牧地へ連れて行き、子どもたちを学校へ送り、僧侶たちは朝の読経のため急な階段を登っていく。

スタクナで印象的なのは、視線を地表近くに戻せば、どれほど劇的な風景もすぐに背景へ退いてしまう、ということだ。畑で石を拾う女性、自転車で埃っぽい路肩を走り回り、一日の地図を自分の線で描こうとしているような少年。そうした光景の上に、僧院のシルエットは静かに目を光らせているが、すべてを支配しているわけではない。スタクナは、もっとも写真に撮られる景観であっても、何より先に「誰かの故郷」であるのだと、旅人にそっと思い出させてくれる。

ストック:王の住まい、かまどの煙、柔らかな小道がある村

川の向こう側、別の谷をさかのぼるように伸びているのがストックだ。この村はすぐ、より親密な空気をまとっていると感じられるはずだ。現代のラダック王家の住居である宮殿と、小さな博物館がよく知られているが、ストックの本当の性格は、家々の中庭や路地で立ちのぼる台所の煙、畑や祠、石積みの壁のあいだを縫う小道にある。

レー–チャンタン回廊のより広い物語の中で、ストックは生きたアーカイブとして働いている。王や王妃の歴史はガラスケースの中だけではなく、家の造りや祭りの組み立て方、冬の部屋でバター茶を飲みながら語られる話に宿っている。レーへと急いで戻るのではなく、家族経営のホームステイに身を置いてここで過ごした旅人は、今も静かに現在の暮らしを形作っている、古い生活構造の一端を垣間見たような感覚を抱いて村を後にすることが多い。

この村は、車より歩くことを勧めてくる。柔らかな小道を歩きながら、小さな祠や水路、段々畑を支える石積みの幾何学的な美しさに気づく。子どもたちは大きな声で挨拶し、年長者は低い戸口から軽くうなずく。少し高い場所から振り返ると、ストックはレーの方向と、谷を閉じる山々の方向の両方を見つめているのが分かる。完全な僻地でもなければ、レーの軌道に完全に飲み込まれてもいない。その中間に身を置く、凛とした「間」のような村であり、より高く厳しい土地へ向かう旅路の中で、ひと呼吸置くための静かな場所なのだ。

ヘミス:独自の静けさを湛えた森の谷

ヘミスはレー–チャンタンのメインルートから外れ、ラダックとしては珍しいほどの緑を抱く支谷の奥にある。道は木々のあいだをくねりながら登り、小さな滝や日陰の多い一角を通り過ぎていく。その空気は、他の谷とは少し違う冷たさを帯びている。地域で最大級の僧院のひとつがあり、その祭りは仮面舞踏や人で埋まった中庭の光景とともに、何十年も写真や宣伝の題材となってきた。しかし多くの旅人の記憶に残るのは、派手な光景よりも「谷そのものが音をどのように抱いているか」だ。

祭りが行われていない時期のヘミスは、より静かな場所となる。僧院の下にある村の一日は、畑と家畜と学校の時間割で動いている。森に覆われた斜面は、まるで谷が何かを聞き取ろうとしているかのような印象を与える。石段を上る足音、祈りのつぶやき、台所の中庭から響く食器の音。そのすべてを、谷は静かに受け取り、返しているかのようだ。レー–チャンタン回廊の文脈の中で、ヘミスは「標高は森と木陰によってやわらげることができる」こと、「山の暮らしは、露出とぎらつく光だけではない」ことを思い出させてくれる。

ここで一夜を過ごせば、谷の音の違いが分かり始める。葉の間を通る風の音は、むき出しの岩の上を吹き抜ける風とは別の響きを持つ。ゲストハウスの裏で流れる小さな沢には、その沢だけのテンポがある。この層をなす静けさは、ときどき僧院のホルンで破られながらも、体の感覚を少しずつ調律し直してくれる。まだ山の向こうにある、より開けた高原の音響環境に備えるための、ささやかな準備でもある。ヘミスは、「広い空白へ足を踏み出す前に、音がやさしくなり、ゆっくりと返ってくる場所で時間を過ごすとよい」と教えてくれる。

カル:回廊のテンポが変わる交易の結節点

カルに着くころには、旅のリズムはまた変わっている。レー–チャンタン回廊はここでぎゅっと締まり、道が分岐する結節点になる。ひとつはヘミスとその支谷へ、もうひとつは峠を越え、やがて高原へと続く道へ、別の一本はインダス沿いの別の村々へと戻っていく。トラックはエンジンをかけたまま停まり、チャイ屋は忙しく立ち働き、人と物と燃料を遠くの土地へと運ぶ車両がひっきりなしに通り過ぎていく。

カルはよく「ただのジャンクション」と言われるが、それではこの村の役割を過小評価してしまう。地形が移動を簡単に許さない地域において、結節点は命綱だ。村は「動きを支える物流」の周りに形作られている。整備工場や部品置き場、食堂は、急いでいる運転手にも、天候の変化を待ちながら時間を潰している旅人にも、手早く温かいものを出す術を心得ている。子どもたちは、さまざまな制服やナンバープレート、行き交う言語を見慣れながら育っていく。

レー–チャンタン回廊を進む旅人にとって、カルは旅が一つの問いを突きつける場所でもある。インダス沿いに進むのか、レーへ戻るのか、あるいはサクティやタクトク、そしてその先の高原へと続く峠に向かって本気で登り始めるのか。その選択は、単なるルートや時間の問題ではない。標高や遠さ、川の谷を離れることの不確かさへ、どれだけ自分が心を開けるかの小さな試金石でもある。道端のチャイ屋で塩入りのチャイを飲んでいると、人々がその決断を下す様子が見えてくる。何気なく決める者もいれば、目に見える迷いを浮かべる者もいる。カルは、静かな村の回廊が、山々という心理的なフロンティアへと移り変わる地点なのだ。

サクティ:山に寄り添う緑の村

カルから先、道ははっきりと登りに転じ、サクティへと向かう。サクティは、険しい山々のふもとに抱かれた緑の鉢のような土地に、村が広がっている。畑は土地のうねりに沿って広がり、石積みの塀ときらりと光る用水路によって縫い合わされている。家々はさまざまな高さに建ち、一部は道路沿いに、別の家々はより高い場所にあり、インダス谷を振り返ると劇場のような眺めになる。

サクティは、レー–チャンタン回廊が本格的に「移行の風景」を帯び始める場所だ。空気は乾き、光はいっそう強く主張してくるが、農業の存在がそのきつさを和らげている。細い山道を、飼葉を背負った人々、学校へ向かう子どもたち、陽の当たる壁際で日向ぼっこをする年配の人たちが行き来している。村の道に対する態度は実用的だ。道は物資や訪問者、ニュースを運んでくるが、日常生活は今もなお畑と家畜、水のリズムの周囲で回っている。

旅人にとって、サクティは「統合の場」でもある。レーを離れ、インダス沿いの村々を抜け、ここへ至るまでの流れが、単なる地図上の連続した点の列ではなくなり、「勾配の物語」として感じられるようになる。標高だけでなく、音の量や旅のペース、期待といったものの勾配だ。ここで一日余分に過ごすと、「早く峠へ」という誘惑の力は弱まっていく。山々が近くに迫っていながらも、まだ圧倒的ではないこの場所で、目に見えない高原のしきいが次のカーブの向こうに潜んでいる。その手前で少しためらうことの価値が見えてくる。

タクトク:洞窟と僧院、岩にまとわりつく物語

サクティの先で、道は再び狭くなり、やがてタクトクへと至る。タクトクは洞窟から育った僧院を持つ村で、その名が示すように「岩の天井」がこの場所の性格を物語っている。僧院は文字通り岩に組み込まれており、その内部空間は空というよりも大地に近い感触を持っている。巡礼者や訪問者は洞窟や壁画、「地質そのものに守られている」ような感覚を求めてここを訪れる。外では、村が斜面に沿って控えめに広がり、家々は山の暮らしに必要な忍耐をもって地形に適応している。

タクトクは、レー–チャンタン回廊の中でも興味深い地点に位置している。そこはもはやインダスの広い谷ではなく、かといって峠の向こうのむき出しの高地でもない。その物語は岩にまとわりついている。洞窟で瞑想した行者の話、かつて大勢の人を集めた祭りの記憶、予想より長く続いた冬のこと──そうした物語を、岩そのものが静かに抱いているように感じられる。岩はこの僧院と村に、どこか洞窟のような親密さを与えている。

タクトクの村を歩くことは、光と影のあいだを行き来することでもある。細い路地は岩の張り出しの下に潜り込み、突然ひらけて空へと開く。中庭は石の壁に囲まれ、日が沈んだあとも長く暖かさを保っている。ここで足を止める旅人は、自分の時間感覚が変わっていくのをよく口にする。日々は短く、しかし密度を増したように感じられるのだ。迫りくる峠は頭の片隅で重さを増していくが、村は「自分自身の大切さ」を主張している。山々に寄り添いながらも、その岩を使って身を守る術を知っている場所で、露出の強い高地に上がる前に、こうした土地で過ごしておくべきだ、とささやかに告げているようだ。

4. 高い峠に近づくにつれて:風景が薄くなり始める地点

ジングラル:風と見張りの感覚に縁取られた高地の前哨

タクトクを離れると、レー–チャンタン回廊から、快適な植生の最後の気配が剝がれ落ち始める。道は急に高度を上げ、ヘアピンカーブが続き、畑は視界から消え、斜面は石と砂、そしてところどころに見える強い草の帯へと変わっていく。ジングラルは、伝統的な意味での村というより、高地の前哨のように現れる。いくつかの軍の施設と仮設のシェルター、そして道路脇の小さな茶屋が、道の端にしがみつくように並んでいる。

ここでの暮らしは、露出の度合いに合わせて調整されている。風は別の声を持ち、より大きく、よりしつこく吹きつける。ときには砂を運び、ときには肌の下に入り込むような乾いた冷気を連れてくる。ここに駐屯している人々にとって、一日は、雪や石を道からどけ、車両を点検し、物資を管理する、注意深い日常の積み重ねだ。旅人にとって、ジングラルは「回廊の下の方にあった心地よさ」が、決定的に姿を消す場所となる。空気は薄く、呼吸にはより大きな努力が必要になる。会話は短くなるが、それは関心が薄れたからではなく、肺への負担を知っているからだ。

それでも、この厳しい場所にも、人の気配が風景をやわらげている。祈りの旗がポールからはためき、その色はくすんだ岩肌に映えている。小さな小屋ではヤカンが湯気を上げ、運転手たちはチャイやインスタント麺をすすりながら一休みする。兵士とトラック運転手のあいだで冗談が交わされ、天候や故障、この先の峠の状態についての話が行き来する。ジングラルは、高地への「しきい」でさえ、アスファルトや土木工事と同じくらい、人間関係と反復する日常によって保たれているのだと、静かに教えてくれる。

ツォ・ルタク:峠の白さの直前にある最後のカーブ

そこから少しだけ高い場所に、ツォ・ルタクがある。峠への登りの中で、文章における最後の句読点のように感じられる地点だ。ここでは風景はほとんど裸になっている。低いクッション状の植物と、稀に見つかる強い花が、石の単調さを破る唯一の存在だ。道はすでに斜面に対して圧倒的な支配力を示し終えており、最後の尾根へ向けて、どこか決然とした様子で進んでいる。

ツォ・ルタクは、「定住地」というよりも、「繰り返し現れる存在のパターン」に近い。停められたトラック、仮設の食堂、高度に体を慣らそうとしながら次へ進む前に様子をうかがう小さな人のグループ。ある日には、そこは明るく、ほとんど陽気な場所にも見える。旅人たちは写真を撮り、息切れする自分に笑い、谷の方へ振り返る眺めに驚嘆する。別の日には天候が崩れ、運転手たちは峠を越えるべきか様子をうかがいながら、車がアイドリングのまま長く待機する場所にもなる。

ここに立ち、レーから辿ってきた道のり──インダス沿いの村々、支谷、サクティやタクトクを越えてきたルート──を振り返ると、この回廊が旅人に対して行ってきた「静かな働き」が見えてくる。ツォ・ルタクは、そのことがはっきりする場所だ。距離の感覚は変わっている。以前は遠く感じられた場所が、今は互いにつながる認識可能な地点の連なりになっている。チャンタンへのしきいは目と鼻の先にあり、もはや抽象的なアイデアではない。台所や畑、僧院といった、途中で出会ったごく普通の生活の延長線上にある、物語の続きとなっているのだ。

5. 終わりに:地平線が開ける前に、なぜこれらの村々が重要なのか

ゆっくりさ、注意、そしてラダックの農村を通り抜けるという意味について

旅の文章は、しばしばいきなり「壮大なもの」へと飛びつきがちだ。もっとも高い峠、もっとも青い湖、もっとも辺鄙な村──そうした場所にすぐ向かいたくなる。しかしレー–チャンタン回廊は、旅を違う構造で組み立てることを提案してくる。ここは、見出しを飾ることの少ない場所──川沿いの村、小さな僧院のある支谷、交易の結節点、山のふもとの緑の盆地──に時間をかけることを求めてくる。それらは単なる「準備段階」ではない。むしろ、ほかの風景を理解可能にする足場なのだ。

この村々では、「ゆっくりさ」を美学ではなく実用的なリズムとして学ぶことになる。水は重力の許す速度でしか流れない。作物は、宿のチェックアウト時間など気にかけることなく、季節と光に従って実る。村の構造によって、子どもたちは必然的に学校までの長い道のりを歩くことになる。このリズムの中に、たとえ短い時間でも身を置くと、「効率」や「急がなければ」という自分の前提が、少しずつ緩んでいく。

注意の向き方も変わる。回廊に長く留まれば留まるほど、目に入ってくるものが増えていく。季節や光によって変わるインダスの色、シェーの畑とサクティの畑のちがい、ジングラルで祈りの旗をはためかせていたのと同じ風が、かつてティクセの家の外でポプラの葉を揺らしていたことに気づく瞬間。レーからチャンタンの入口までの旅は、単に「風景を集める」行為ではなく、標高や地質が変わっても続いていく生活の連続性をたどることへと変わっていく。

だからこそ、地平線が開ける前に村々が大切なのだ。村々は「壮大なもの」を日常へとつなぎ止める。何もない平原や大きな空に感嘆する前に、パンが焼かれている場所、水が分けられている場所、子どもたちが宿題をしている場所を、少なくとも少しは理解しておくべきだ、と静かに主張している。その理解がなければ、高原はまた別の「背景」に終わってしまうかもしれない。理解があれば、風景は人々が「困難な美しさ」を住みこなしてきた、より長く慎ましい物語の一部として感じられるようになる。

FAQ:レー–チャンタン回廊を旅するときの実用的な疑問

レーから峠に至るあいだの村々に泊まる価値はありますか?日帰りでも十分でしょうか?

この回廊を単なる移動ルートとして扱うなら、レーから峠の手前までを一日で往復することも可能です。しかし、この村々の持つ性格──畑や台所、そこに交わされる会話──は、速度を落とさないとなかなか見えてきません。シェーやティクセ、ストック、サクティ、タクトクのような場所で一泊つくると、旅の手触りは大きく変わります。路地で見かけた顔を再び見かけるようになり、谷に光がどのように移ろっていくかが分かり始め、標高の変化も「突然の衝撃」ではなく「ゆっくりと続く物語」として感じられるようになります。多くの旅人にとっては、インダス沿いの村で一泊、そしてサクティやタクトクのような少し高い場所でもう一泊という組み合わせが、「快適さ」と「浸ること」の良いバランスとなるでしょう。

高所順応について、この回廊を高地へ向かって旅するとき、どのように考えればよいですか?

レー–チャンタン回廊の村々は、そのまま自然な高所順応のステップにもなっています。レー自体すでにかなりの標高にありますが、チョグラムサル、シェー、ティクセといったインダス沿いの村々をたどり、支谷へ足を伸ばしていくことは、体がこの空気のリズムに慣れていく時間にもなります。そのあとでサクティやタクトク、ジングラル、ツォ・ルタクへと進めば、「町からいきなり一番高い地点へ」という一気の移動に比べ、肺にかかる負担は小さくて済みます。短い距離でも歩くこと、水を十分に飲むこと、レーのもっとも賑やかな中心部から離れた場所で一夜を過ごすことは、いずれも役に立ちます。順応を単なるチェックリストとしてだけでなく、「道中の村々の違いに気づくための時間」として受け止めてみるとよいでしょう。

これらの村々は個人旅行でも訪れられますか?それともガイドやドライバーが必要ですか?

この回廊の多くの場所は、自立した旅人にとってもアクセス可能です。特にインダス沿いの村々やレーに近い村はそうです。ローカルバスや乗り合いタクシー、チャーターした車が主な移動手段になります。一方で、土地をよく知るドライバーやガイドがいると、見えてくるものの深さは大きく変わります。彼らは、見逃してしまいそうな灌漑の仕組みを指さして説明してくれたり、ホームステイを提供している家族を紹介してくれたり、「いざというときに突然重要になる細かな実務」を先回りして整えてくれたりします。ジングラルやツォ・ルタクのような高く厳しい場所では、天候や路面状況の変化も早いため、地元の知識は安全という面でも大きな支えになります。「幹線沿いの一部は自分で歩いたり動き回り、別の区間は地元の支えを得る」という折衷案が、多くの旅人にとってちょうど良い選択になることが多いでしょう。

結びと最後のひと言:回廊を自分の中へ持ち帰る

やがて高い峠を越え、その先に広がる高原の最初の一帯に足を踏み入れると、道中の前半が、心の中で背景に溶けてしまいそうになるかもしれない。そこでは、光はより大きく広がり、静けさはさらに深まり、孤立感は強くなる。しかし、レーからチャンタンのしきいまでのあいだにある村々は、旅が終わったあとも、想像の中で静かに働き続けることが多い。シェーの水路の音、ティクセの段々に並ぶ家々、カルで一緒に飲んだ塩入りのチャイ、タクトクの洞窟のようなひんやりした影──そうした断片が、参照点として残り続けるのだ。

それを覚えているということは、「自分が通り抜ける風景は、その前から空っぽだったわけではない」ということを忘れないということでもある。あなたが感嘆したすべての眺めは、すでに誰かの日々の通学路であり、誰かの作業の道であり、誰かの子ども時代の遊び場だった。その理解は、風景の美しさを損なうどころか、むしろ深めてくれる。峠の向こうの高原は、どの村を背にして立っているのかを知っているとき、まったく違う響きを持つ。

この視点を、自分の暮らす場所へ持ち帰ることもできる。自分にとっては当たり前に感じられる郊外や小さな町、通勤路が、どこかの旅人にとっては「目的地と目的地のあいだの空白」に見えているかもしれない。かつてレー–チャンタン回廊をゆっくりと通り抜けたことがあるなら、その見方を少しだけ疑うようになる。旅のいちばん重要な部分は、ピークとピークのあいだにある、静かで人の息づかいが満ちている区間に潜んでいることを知っているからだ。

いつか再びラダックを訪れるなら、峠や湖、展望台へまた向かうことになるだろう。それでも、今度は旅程にいくらか余白を残し、この回廊の光を受け止めている村々のために時間を取ることができるかもしれない。シェーの中庭で座り、ティクセで夕暮れの鐘を聞き、ストックの路地を黄昏どきに歩き、サクティの上に暗くなっていく空を眺める。峠の向こうの地平線は、そのあとでも、きっと待っていてくれる。むしろ本当の問いは、「その縁まであなたを連れてきてくれた村々によって、自分がどれだけ変わることを許すか」にあるのだ。

About the Author

Declan P. O’Connor は「Life on the Planet Ladakh」の語りの声を担う書き手であり、ヒマラヤの静けさや文化、人々のレジリエンスを探るストーリーテリング・コレクティブの一員である。村々や谷、高原をめぐるエッセイを通じて、読者に「歩みを緩めること」「注意深く世界を見ること」「より深い責任感と驚きをもって旅をすること」を静かに促している。