静寂の糸 ― チャンパの人々の暮らし

エレナ・マーロウ著

序章 ― 寒さが温もりを教える場所

風が教師になるとき

チャンタン高原の夜明け、最初に耳に届くのは風の声だ。標高3,900〜4,500メートル、チベットへと続く広大な高地。ここはラダック南東部、年間降水量わずか50ミリにも満たない高地の砂漠である。その広がりの中に暮らすのがチャンパの人々――石と雪と空のあいだに生きる遊牧民だ。彼らの住まいは固定されない。生のリズムとともに移動する。外から見れば流浪のようだが、彼らにとっては「動きの中の帰属」であり、心に刻まれた地図でもある。

忍耐の地理

カラコルム山脈とザンスカール山脈にはさまれたラダックは、世界の屋根に位置する。空気は薄く、星は近く、地平線が呼吸しているように感じられる。それでも、ここでの生存は奇跡でも偶然でもない。すべてが必然の秩序の中で営まれている。標高が心拍を決め、風が暦を作り、雪が「可能」と「不可能」の境界を描く。1966年に設立された行政区ナイオマ・ブロックには、サマド、カルナク、ルプシュ、コルゾクなど17の小さな集落がある。それぞれは村というより、季節とともに形を変える星座のようなものだ。標高4,500メートルにあるハンレ天文台は銀河を見つめるが、その下ではチャンパの人々が古代から変わらぬ星々を目印に遊牧を続けている。

チャンパ ― 風とともに生きる人々

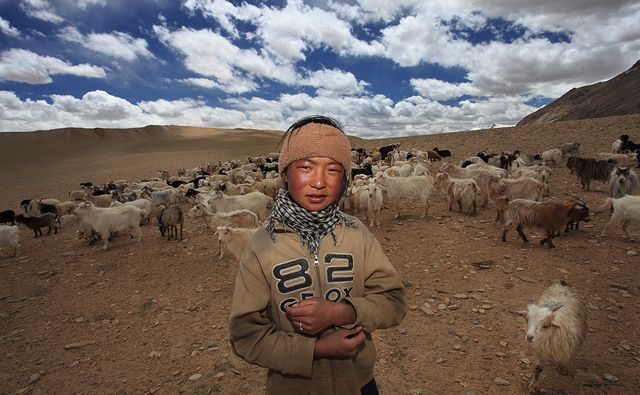

適応の遊牧民

チャンパの人々は過去の遺物ではない。彼らは世界で最も精緻な生態的システム――移動牧畜を実践する人々だ。各家庭は羊、ヤク、そして最も貴重なチャンガ山羊(Changra goat)を飼育している。その毛は世界最高品質のパシュミナを生む。夏の間、家族は風に耐えうるヤク毛のテントレボ(rebo)に暮らし、冬には凍った川辺の石と泥の小屋に身を寄せる。彼らの経済は「過剰」ではなく「交換」によって支えられてきた――人と動物、土地と空の間の均衡。この永続的なバランスこそがラダックの無形文化遺産の核である。

兄弟婚と生存の政治

長いあいだ、チャンパ社会では兄弟婚(ポリアンドリー)が行われていた。ひとりの女性が兄弟たちと結婚するこの慣習は、浪漫ではなく、生態的な知恵から生まれた。分割できない土地、限られた牧草を守るための合理的な仕組みだったのだ。1940年代、政府はこれを「時代遅れ」として禁止した。しかし、その禁止は長く続いた社会的・環境的均衡を壊す結果となった。労働力不足が生まれ、家族の手が足りず、家畜は減り、移動も難しくなった。2020年の調査では、35〜50歳の女性の約13%が「この制度には現実的な価値があった」と語っている。貧しさの中で協働を選ぶこと――それこそがこの地の愛のかたちだったのかもしれない。

パシュミナ ― 壊れやすい経済

チャンガ山羊とその地理

ラダックを象徴する生きものの中で、最も経済的に重要で、かつ誤解されているのがチャンガ山羊(Capra hircus)だ。そのアンダーコート(下毛)から取れるのが、世界最高品質のパシュミナ繊維。人の髪より細く、軽く、最も厳しいヒマラヤの夜にも暖かさを保つ。一家の平均飼育数はおよそ100頭。年間およそ22キログラムの繊維を採取し、市場価格3,000〜3,500ルピー/kgで約77,000ルピーの収入になる。加えて、60頭の羊から粗毛90kg(6,700ルピー)、2頭のヤクを売って年間約40,000ルピー。平均年収は15万〜20万ルピー――豊かとは言えないが、この地ではかけがえのない糧だ。

贅沢と労働のパラドックス

パシュミナは逆説そのものだ。レーやデリー、あるいはパリのブティックでは優雅さと高級の象徴。しかし、その起点は風に削られた高原の沈黙にある。ひび割れた手で櫛を動かす女性たちの息づかいの中に。チャンパの家庭収入の半分は大麦と家畜の飼料の購入に消える。牧草地は年々やせ、現金収入に頼るしかなくなった。かつて交易によって農村と遊牧民を結んでいた物々交換の仕組みは崩壊し、不安定な現金経済が取って代わった。カルナクの女性が語ったという――「昔はお金は少なかったけど、安心はあった。今はお金も安心もないの。」

政策とその空白

政府の介入もある。羊畜産局は品種改良や獣医研修、最大50%の補助金を提供する。しかし、その支援は高地の隅々には届かない。標高は人間の呼吸だけでなく、行政の息も苦しくする。獣医センターに行くには何日も歩かなければならず、飼料補給が届く頃には雪が積もっている。価格安定を目的とした協同組合も、書類の上だけの存在になることが多い。道路も通信も銀行も、途切れたところで生活は続いている。パシュミナの流通は大陸を越えるが、その基盤は、ラダックの空の下で粗末な草を食む一頭の山羊の背にある。

見えない環境コスト

需要に押されて家畜が増えるにつれ、牧草地は疲弊している。過放牧は繊細な高山土壌を傷め、かつて共存していた野生の草食動物――キアン(野生ロバ)やブルーシープ――が姿を消しつつある。気候変動はさらに拍車をかけ、暖冬は繁殖期を狂わせ、不規則な降雪は水の貯蔵サイクルを乱す。チャンパたちは生存と保全のあいだで揺れている。生計を守るためには家畜を増やさねばならず、そのたびに土地が悲鳴を上げる。かつて彼らは均衡の守り手だった。今では、世界のサプライチェーンに組み込まれた「生産者」として、目に見えない圧力にさらされている。それでも彼らは生き続ける。ひとつの毛を櫛で梳くたびに、静寂と忍耐の記憶が紡がれていく。

伝統の転換期

1962年 ― 山が分断された年

1962年、その戦争はチャンタンの大地を断層のように切り裂いた。中印国境紛争により、それまで雪の中にしか存在しなかった「線」が現実のものとなった。兵士がやって来て、爆薬で道路が作られ、静寂は「戦略」へと変わった。チベット難民がラダックへ流入し、自らの家畜や風習を持ち込み、脆弱な牧草地への圧力が一気に高まった。チャンパは世代を超えて受け継がれた冬の放牧地を失い、移動の祈りが途切れた。遊牧民にとって、道は祈りそのものだったのだ。

都市のゆるやかな引力

かつて中央アジアとインドを結ぶ貿易中継地だったレーは、今や教育・医療・尊厳を求める人々を引き寄せる磁石となった。現在、チャンパの家庭の約3分の1が都市の周縁に移り住んでいる。苦しみより医療を、孤立より学校を選ぶのは当然だ。だが、代償はルピーではなくリズムにある。都市では時間が風ではなく時計によって進む。かつて雲を見て雪を予測した老人たちは、いまスマートフォンの天気予報を眺める。だがそこには、匂いも風の気配もない。「風の夢を見る」と老人は言った。「でも、ここには風が来ない。」

教育と忘却の言葉

ナイオマ・ブロック全域に、政府運営の学校が40校ある。多くはキャンバスのテント校で、嵐が来れば閉鎖される。冬には家族が移動するため、出席率は急落する。教育を確保するため、親たちは子どもをレーやスリナガルの寄宿学校へ送る。希望の行為であり、同時に別れの儀式でもある。子どもたちは英語やヒンディー語を学び、祖父母と母語で話せなくなる。読み書きを覚えるたびに、口承の文化は静かに薄れていく。サマドの祖母が囁いた。「孫が本を読むとき、私たちの物語を忘れていくの。」識字の光の裏で、記憶の影が失われていく。

生存の風景が変わる

欠乏の算術

統計は冷徹だ。家計の半分は飼料と穀物の購入に消え、獣医センターまでは2日、電気は不安定、医療は遠い。衛生設備はなく、飲料水は凍結する渓流から直接汲む。バター茶と焙煎大麦に頼る食事は高カロリーだが栄養が偏る。凍傷と目の感染症は日常的だ。女性たちは耐える力の象徴である。火を守り、ヤクの乳を搾り、羊毛を紡ぎ、やがて帰らぬ子どもを育てる。家は家族であると同時に最前線でもある。雪が道を閉ざせば、発熱ひとつが命取りになる。グローバル経済が「速さ」を価値とするなら、チャンパの計算式は異なる――必要で割った忍耐に、信仰を掛け合わせたものだ。

インフラと包摂の幻想

公的報告書には、家畜保険や牧草地再生、獣医研修などの政策が並ぶ。だが実行は標高で止まる。飼料を運ぶトラックは峠で転倒し、通信塔は冬に沈黙し、銀行口座は電波の届かぬ帳面の中にだけ存在する。開発とは、ここでは「距離の物語」だ――政策と平原、約束と現実のあいだに横たわる距離。「彼らはカメラとノートを持ってくる」とある牧夫は言った。「でも飼料は持ってこない。」行政の想像する進歩はいまだコンクリートでできている。だがラダックの強さは、セメントではなく、パシュミナのように糸と季節と記憶で編まれてきた。

信仰の変化する生態

何世紀ものあいだ、修道院は占星術と儀式によって放牧を管理してきた。移動の前には僧侶がラツェの儀式を行い、山の神々に祈りを捧げた。いまも儀式は続くが、政府の通達はSMSで届く。信仰とテクノロジーが同じ空を共有する時代だ。若い牧夫の中には、ソーラーパネルと衛星電話を持ち歩く者もいる。神聖な湖のほとりでボリウッドの歌が流れることもある。世界はチャンタンに押し寄せたが、それは侵略ではなく拡散だった。それでも、変化の只中にある今も、すべての旅は夜明けのバター供えから始まる。進歩は敬意を消していない――ただ、その語彙を変えただけだ。

政策と記憶の狭間で

高地の見えない多数派

外の世界にとって、チャンパはわずかな存在に見える。だが、彼らは地域経済を根底で支える資源の守り手である。彼らの労働がなければパシュミナは存在せず、彼らの群れがいなければレーの市場も沈黙する。それにもかかわらず、政策決定の場に彼らの姿はほとんどない。「持続可能な開発」を語る会議は、彼らのいない部屋で開かれる。平原の静けさは、そのまま彼らの「不可視性」になっている。

依存と尊厳

物々交換は現金に置き換えられたが、不安は消えなかった。税はルピーで納めなければならず、かつて信頼で成り立っていた取引は変動する価格に支配される。大きな群れを持つ家と、冬を越せず家畜を売る家のあいだに格差が生まれる。貧困とは、所有の少なさではなく、距離の多さ――市場、学校、認知からの距離で測られる。だがチャンパの人々は今も独特の誇りを保っている。彼らは見知らぬ人に塩茶を差し出し、そして「ジュレー」と挨拶する。こんにちは、さようなら、ありがとう――そのすべてを含む一語。それは共生の哲学だ。あらゆるもの、困難さえも分かち合うという思想。

結論 ― 静けさの哲学

もう一度、風の声を聞く

チャンタンに広がる静寂は、空虚ではなく構造だ。それは知恵の形。季節ごとにこの平原を渡る牧夫たちは、失われゆく世界の遺物ではない。彼らは「均衡」という言葉を体現する生きた文法だ。彼らの生は、蹄跡の一つひとつに、織られたショールの一筋一筋に刻まれている。文明とは快適さのことではない。過酷な地で人間であり続ける技のことだ。2020年の報告書はこう結んでいる。「移動牧畜とパシュミナ生産はラダックの文化的資産であるが、インフラと政策の欠如がその存続を脅かしている。」だがチャンパたちは、救いを待ってはいない。理解されることを待っているのだ。

絶え間ない糸

カルナクのどこかで、夜明け前にひとりの女性が起き、乾いた糞の火を灯し、山羊の柔らかい下毛を櫛で梳き始める。その毛はやがて何百キロも運ばれ、海を越え、彼女の名を知らぬ誰かの肩を温める。だが、その温もりは確かに彼女のものだ。パシュミナのショールは贅沢品ではない。触れられる地理――標高、沈黙、忍耐が形を変えたものだ。おそらくこれこそがラダックの本当の経済だろう。困難を美に、孤立を意味に変える力。チャンパたちはそれを昔から知っている。彼らは富をルピーで測らない。生き延びた朝の数、終えた旅の数、覚えている風の数で測るのだ。

終わりに: チャンタンに生きるとは、大地との対話に生きること。静寂は都市が答えられない問いを投げかける。チャンパの忍耐は郷愁ではなく、教えだ。生存と静けさが同じ地平に共存できることを、彼らは体現している。

エレナ・マーロウ

Life on the Planet Ladakh の語り手

ヒマラヤの暮らしの静けさ、文化、そしてしなやかな強さを記録するストーリーテラー。

彼女の文章は、内なる風景と高地の世界との対話である。