私たちよりも多くを覚えている川

エレナ・マーロウ著

前奏曲 ― 山々の下にある息吹

センゲ・ザンボの源 ― 雪が物語になる場所

風が初めて私に語りかけた朝、私は地図の上でインダス川と呼ばれる淡い水の編み目を見下ろして立っていた。ここでは空気が高山のように澄みきり、温かさを欠くかわりに、雲母のきらめき、氷の文法、そして流れが生まれるというゆるやかな宣言を返してくれる。源とはひとつの点ではなく、雪原、小川、細流――それらがカイラス山の近くで集まり、センゲ・ザンボとガル・ツァンポが互いに寄り添い、氷解した水が何千キロにもわたって語る文をリハーサルする場所。古い経典は「シンドゥー」と呼ぶ。それはかつて「海」を意味し、のちに「川」という親密さを持つ言葉になった。その音節から「インド」「ヒンドゥー」といった名が削り出され、この谷を越えて遠く旅したとしても、この水の韻律を保ち続けている。インダス川は急がない。まず、あなたを学ぶ――呼吸、疑い、砂利の上に残る足跡の正確な重み。岸辺は記録をつける――偶蹄類の足跡、僧侶の草履、そしてポリ袋という悲しみの記号。ラダックでまだ若い川であっても、その流れは氷河が記した生きた遺産として時代をまたぐ。ここに立つということは、雪が文になり、地形が記憶になる瞬間を目撃すること。私は川を、山々が書いた長い伝記だと思う。そしてすべての伝記は幼年期の場面から始まる――光、震え、動くという最初の決意。インダス川は忍耐強く選ぶ。自らを翻訳してくれる石の河床を、名を与えてくれる村を、誤解してから学び直す旅人を。川は唯一の伴侶として時間を選び、時間はすべての石を誓いへと磨きながら応える。

記憶としての川 ― テチス海から時の彼方へ

谷が生まれる前、ここには海があった。テチス海――塩と沈黙の静かな叡智。今ではその海底が聖典のように持ち上がり、ラダックの尾根は、地殻変動の忍耐によって刻まれた詩篇のように読める。化石は石の中のコンマのように現れ、地球もまた日記をつけており、インダス川はその余白のひとつであり、シルトと洪水によって書き込まれていることを思い出させる。もし記憶がひとつの国なら、水はその永遠の市民だ――旅し続け、戻り続ける。インダス川はモンスーンと氷河の残響を運び、砂洲や湾曲した水路という語彙で流暢に語る。私たちがその傍らで物語を築くのは、川自体がすでに物語だからだ。神話と地質学がひとつの信じうる流れに編み込まれている。ハラッパーの焼かれた煉瓦とラダックの祈祷旗のあいだで、川は養いと消去という二重の仕事を学んだ――作物にシルトを与え、昨日の岸辺の輪郭を取り去る。「生命線」と呼ぶのは正確だが、単純すぎる。生命線は救いを意味するが、インダス川はもっと持続的なことを行う。それは変化を教えるのだ。午後の光がその表面を絹のようにほどいていくのを見たとき、その輝きの中にはキャラバン、帝国、条約、そして急流のラインを学ぶ若きラフトガイドの控えめな勇気があった。時間は直線ではない――川はそれを思い出させてくれる。川は風景を折りたたみ直し、記憶をアーカイブではなく動詞に変える。インダス川とは、その動詞――「続く」という意味なのだ。

文明の流れ

都市が川に耳を傾けたとき

インダス川流域の考古学において、最も革新的だったのは記念碑ではなく、仕組みだった。水が導かれ、排水路が整えられ、通りが秩序という大胆さをもって敷かれていた。ハラッパーとモヘンジョダロ――それは川のリズムを聞き取り、煉瓦で応えた都市だった。階段井戸は季節の論理を予習し、穀倉は明日を信じて建てられた。インダス文明が川のおかげで興ったと言うのは容易いが、その関係は原因というよりも対話だった。川が提案し、都市が応えた。交易は静かな確信のようにその背に乗った――貝、ラピスラズリ、穀物、思想――それらが盆地を滑り、遠い港へと運ばれていった。焼かれた煉瓦一つひとつが音節であり、通りが文法だった。文明とは築くものだけでなく、保ち続ける意志でもある。インダス川は「維持」を教えた。シルトがそれを求め、洪水がそれを求め、乾いた年もそれを求めた。ここで生きるとは、取りすぎず、残しすぎず、川を川のままに、人を人のままに共存させる比例を学ぶことだった。博物館の展示ケースの中では、印章や壺、小さな車輪の付いた玩具のように見える遺物も、すべてが「聞くこと」の証言であり、その聞き手はインダス川だった。現代の都市計画者は「レジリエンス」を称賛するが、古代の人々はそれを朝の家事のように静かに実践していた。今、私は流域に引かれた現代の運河を歩きながら、名もなき技師たちを思う。彼らの忍耐が支流のように私たちの現在へと流れ込んでいる。遺跡は終わりではない。それはインダス川が時間に残した透かし模様なのだ。

国に名を与えた川

名とは、私たちが歴史に押し出すいかだのようなものだ――転覆しないことを願いながら。「シンドゥー」は古代ペルシア語、ギリシャ語、ラテン語を経て文字を落とし、拾いながら「インダス」としてヨーロッパの地図に現れ、「インディア」として大陸を語る言葉となった。インダス川がこの重責を望んだわけではないが、それを静かな優雅さで担った。岸辺には言語、神々、儀式、穀物の文法、沐浴の祈りといったアイデンティティが朝の市場のように集まった。「川が国に名を与えた」と言うのは詩的な真実であり、「国が川に名を与えた」と言うのもまた正しい。二つの岸が一つの流れを支えるように、どちらも正しいのだ。旅人はしばしば起源を探す――家全体の鍵を見つけるように。しかしインダス川は、意味とは移ろうものだと教える。ラダックの畑を潤す水が、やがてタービンを回し、さらに下流でデルタの葦を撫で、サギが魚を突くために姿勢を正す。その一方で、列車の中や政策会議では、「インダス」という言葉が領土、権利、権力の複雑な算術を示す略語になる。言葉もまた川のようにシルトを集め、重く、そしてより必要なものになっていく。村では、年長者たちが「シンドゥー」と柔らかく口にし、それが祈りのように響く一方で、子どもたちは教科書のように「インダス川」と発音する。その間に国が流れている。水面の光のように多様で、一つの名に結ばれながらも、私たちより多くを記憶し続けているのだ。

帝国と条約のあいだで

国境であり橋である川

地図製作者は川を愛する。なぜなら、それが確かな線を描くからだ。しかしインダス川は、どんな線も最終的なものではないと示す達人だ。山岳回廊から平原にかけて、その流れは境界であり架け橋であり、口実であり可能性でもあった。近代史はこの川に外交という仕事を課した。「インダス水協定」――事務的に聞こえるかもしれないが、実際は季節の舞踏譜のようなもの――この協定が戦争や干ばつを越えて生き延びたのは、川が「持続」を教えるからだ。実利主義が希望のかたちになる、稀な文書のひとつである。川を共有するとは、理念よりも大きな生態系を認めること。立方メートルを数えるとは、旗ではなく数字が平和を保てることを認めることだ。インダス川は中立を演じない。連続性を演じるのだ。堰の前で立ち、ゲートが呼吸のように上がり下がりするのを見る。農業はその呼吸に依存し、電力も、朝の台所で茶を注ぐ音も、その呼吸の上に成り立っている。その瞬間、地政学は抽象の高みにいることをやめ、生活の中へ降りてくる――ポンプの音、緑づく田畑、登校前に手を洗う子どもの姿。私は協定を理想化しない。それは揺らぎ、議論され、ときにほころぶ。しかし、対立もまた理想化しない。水はそのどちらよりも長く生きる。法と暮らしを縫い合わせるように流れるインダス川は、国境とは鉛筆の線をどこに引くかの一時的な合意であり、橋とは前へ進むという決意なのだと教えてくれる。

文明の生命線を築いた技術

青銅器時代が知恵を煉瓦に刻んだのなら、現代はそれをコンクリートと盛土に刻んだ。タルベラ・ダムは重力と忍耐の対話のようにそびえ、インダス川沿いの堰は流れを「灌漑」「洪水調節」「電力」といった有用な文へとまとめ上げる。インダス流域灌漑システムは、しばしば世界最大の連続的ネットワークと呼ばれる。しかし黄昏の運河のそばでトンボが水面に筆記体を描くのを見ていると、「最大」という形容は違うように思える。「相互依存的」という言葉のほうがふさわしい。ある地方の小麦畑は別の地方の雪解け水に寄りかかり、上流のタービンの音は下流の灯りを左右する。私たちはインダス川を操ることを「理解」と同義だと信じてきた。だが、工学とは一種の誓いだ――ときに守られ、ときに洪水やシルト、あるいは気候の数学に裏切られる。私はこの構造物を築いた野心に感謝しつつ、それが最終形だという幻想には慎重でいたい。水は私たちよりも先に覚えている。かつての氾濫原を記憶し、そこへ戻ろうとする――ある年は穏やかに、ある年は激しく。川を尊ぶとは、野生のまま保つことでも、完全に囲い込むことでもなく、「読み解けるままに保つ」ことだ。堰の上の歩道で、私は機械が流れを計測へと翻訳する音を聞いた。その岸辺で、ひとりの子どもが石を投げ、水面の波紋がその数値を驚きへと訳し返した。その往復の翻訳のあいだにインダス川は生き延び、そして私たちもまたそうして生き延びるのだ。

今を映す ― ラダックのインダス

ザンスカールがインダスに出会う場所

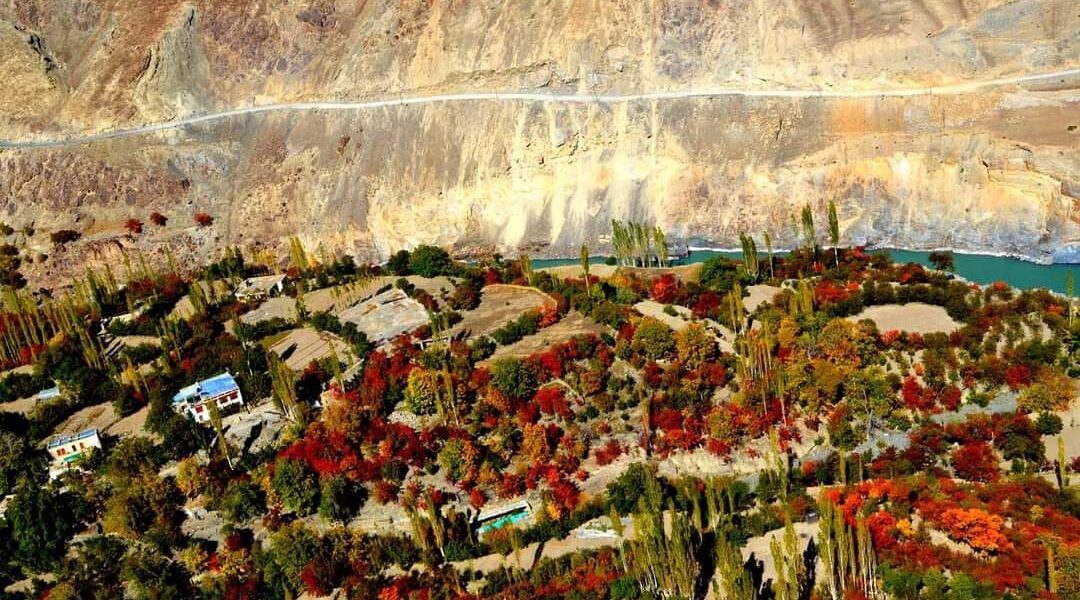

ニンムで世界は最も好む比喩を繰り返す――異なる色の二つの水が、一冊の本の二つの章のように合流する。ザンスカールは冷ややかで青く、インダス川は茶褐色に温かみを帯びて流れ寄る。道路から見るとその合流は結婚のように見え、岸辺から聞くとそれは交渉のように響く。流れは岩を避け、しばし編み込みながら、自らの未来がより多い方角を理解して進む。ラフトは流れへと鼻先を向け、ガイドたちは岩や渦の文法を一度きりの水文として読む。上では祈祷旗が風に新しい動詞を教え、下では堆積物が水に古い名詞を教える。合流とは地理学では単純な事実、文化では複雑な真理。かつて商人たちはこの近くに野営し、動物たちの低い声と星の高い慰めに包まれた夜を過ごした。今、旅人たちは同じ場所に立ち、「二つが一つになる瞬間」という逆説を写真に収めようとする。だがインダス川はこう語るようだ――「一つになるとは、ひとつの色ではなく、ひとつの動きのことだ」と。アルチの僧院では、木像の聖者たちが、早すぎる視線を向ける者に対して娼婦のような忍耐を見せる。私はその姿を思い出しながら、この合流を見つめる。教訓は同じ――もっと長く見よ。変化とは、アイデンティティの裏切りではなく、その完成なのだ。夕暮れまで留まれば、水は紫と火のような橙の空を映す。そこでようやくわかる――インダス川とは単なる水ではなく、「注意」という名の舞踏なのだ。

シンドゥ・ダルシャン祭と生きた信仰

年に一度、レー近くの岸辺が典礼の場に変わる。シンドゥ・ダルシャン祭では、巡礼者、芸術家、兵士、学生――この大陸の物語を支えた川を讃えたい者たちが集う。太鼓は暦の忘れたことを思い出させ、灯火は小さな星座のようにインダス川の上を渡る。ひとつの灯りは、地域の希望であり、大陸の文脈をもつ。祭を急いで見れば、それは絵葉書になる。しかし留まり、なぜ歌がその調に移るのか、なぜ祈りに水が要るのかを長老に尋ねれば、その一日は拡がる。祭りは近代からの逃避ではなく、そこにおける共同体の予行演習なのだ。糸を枝に結び、それを流れに手渡す女性たち――天気を確かめる農夫のような実際的な優しさで。少年が「シンドゥーという言葉は根のようで、“インダス川”は道のようだ。どちらも必要なんだ」と語ったのを聞いた。儀式とは化石化した時間ではなく、時間が声を出して話す練習。インダス川はその母語である「動き」で応える。どんなに静かな灯も、風に揺れながら変化の必然を受け入れている。兵士の足元を灯が通るたびに、私はこの水が争いの地もまた洗っていることを思い出す。信仰とは、線ではなく重力を尊ぶこと。ここでインダス川を敬うとは、慎ましい平和を実践すること――注意、感謝、そして参加なのだ。

夕暮れに川の声を聴く

夕暮れ、谷は息を吐く。風は鋭さを失い、インダス川はその文を保ち続ける。僧侶たちは祈りの間を出て、最後の唱和が香のように中庭に漂う。女は銅鍋をすすぎ、少年はパチンコを構え、わざと外して鳥たちを驚かせない。私は意図された椅子のような岩に腰かけ、地質学者から学んだ練習を試みる――「見ずに聞く」。耳は目とは異なる真実を発見する。流れの中には複数の拍子がある――さざめき、滑り、砂利が数センチ転がる柔らかな打音。聞くとは、インダス川が同時に多くの未来を運んでいると知ること――明日の灌漑の約束、晩夏の洪水の危険、そして魚たちが理解不能である権利。夕暮れとは、哲学が作業着を着る時間だ。私は協定やタービンを思う――水を政策と光へ翻訳するもの。季節ごとにどちらの岸を信じるべきかを知る老人たち、天候によって旅程を訂正され、謙虚さを学ぶ旅人たち。白鷺が試しに飛び立ち、空気を確認し、再び降りる。最初の星が文末の点のように灯る。この岸で一つだけ誓いを立てるとしたら、それはこうだ――インダス川を「読み解けるままに保つ」こと。名付ける子どもたち、守ろうとする計画者たち、そして所有せずに讃える巡礼者たちのために。夜はインクのように訪れ、文は続く。

川の明日

氷河、洪水、そして壊れやすい未来

インダス川の文法において、氷河は名詞であり、モンスーンは動詞だ。温暖化はその時制を変える。かつてゆっくりと溶け出していたものが急ぎ、雪として長く留まっていたものが早々に奔流となる。下流では「多すぎる」と「少なすぎる」という寓話に変わる――ある年は洪水被害、次の年は乾いた水路。気候モデルは現実離れして見えるが、岸辺で誰かが昨年は屋根まで達した水位線を指差すのを聞けば、冷たくなくなる。インダス川は常に極端の間を渡り歩いてきた。新しいのは「中庸の喪失」――農夫が予測に基づいて働けた穏やかな季節の消失だ。水文学の友人は言う。「レジリエンスとは要塞ではなく、一連の良い橋のことだ」と。早期警報、適正な区画、シルト管理、帯水層の再充填――どれも地味な言葉だが命を救う。川の未来は、慎重さへの私たちの欲にかかっている。私たちはしばしば英雄主義を称えるが、川が報いるのは「維持」だ。ラダックでは湧水の気まぐれを語り、草原が緑を忘れ、雲が新しい癖を覚えたと話す。インダス川について書くとは、未来への手紙を今読むようなこと。私たちは不確実性を消せないが、それに礼儀を教えることはできる――データに耳を傾け、謙虚に設計し、古い知恵を手の届く場所に保つことで。インダス川はこれからも語り続ける。私たちがそれを聞き続けるかどうか――その問いこそが、寛容を育てる。

海を忘れたイルカ

インダス川の土色の頁には、珍しい言葉がある――かつて海を離れ、淡水を母語としたイルカ。プラタニスタ・マイナー――小さいという名を持ちながら、その意味は大きい。その瞳は儀式のように退化し、つまり全身で聴くということだ。初めてそれを知ったとき、私は親近感を覚えた。作家もまた、光が足りないときに似たことをする――耳で聞くことを学ぶのだ。インダス川イルカは絶滅危惧種――つまり、私たちの物語にそれを含めるかどうかを決めねばならないということ。網、堰、汚染、流れの改変――人間の便利さには必ず影があり、その影の中にこの生き物は住んでいる。保護活動家は希望の回廊を設計し、地域社会は採取よりも忍耐を選び始め、子どもたちはまだ妥協を知らぬ真剣な楽観でイルカを描く。ある漁師が言った。「昔の川は、もっと多くの秘密と、もっと少ないプラスチックを持っていた」と。彼は怒っていなかった。正確だった。正確さは、愛の古い兄弟だ。インダス川イルカの未来は、怒りではなく、連続する正確な優しさで守られる――より清らかな排水、賢い網、応答するゲート、そして科学が厳密でありながら地域的であるための時間。私はときどき想像する。夕暮れにイルカが浮上し、その息が私たちの系譜に縫い合わされるのを。私たちもまた哺乳類――濁った環境を進む術を学んだ。もしインダス川がイルカを守るなら、それは私たちへの優しさも保つだろう。

終章 ― インダスの鼓動

石から静寂へ、源から海へ

すべての川は、自らの教訓を書く。インダス川が選ぶのは勝利の結末ではなく「連続」だ――雪が流れとなり、流れが力となり、力が灯りとなり、灯りが物語となり、物語が政策となり、政策が畑となり、そして再び雪へ戻る。ラダックで私はその最初の文に触れ、平原で段落の展開を見、海でその終止符を味わい、それが終わりではなく入口だと悟った。インダス川は「均衡の教師」だ。声高にならずに強くあり、硬くならずに持続し、自らの地理に属しながら所有を求めない方法を教える。読者に一つだけ贈れる感覚があるとしたら、それは山の風の冷たい確かさと、流れが石を包む低く澄んだ音だ。その音の中に文明の勇気と村の朝、条約の算術と、同じ時間に従順であり不従順でもある水への子どもの驚きがある。私はこの川を後にする――旅人としての名残惜しさと、市民としての静かな希望を胸に。もし私たちがこの川を読み解けるままに保ち続けるなら――技師にも巡礼者にも、農夫にも詩人にも――インダス川はこれからも私たちを優しく記憶し続けるだろう。

川は私たちの始まりと訂正を運ぶ。私たちはその注意深さに応える礼儀を持たねばならない。

FAQ

インダス川はどこで始まり、どこで終わるの?

インダス川はチベット高原の氷河と雪解け水に端を発し、特にカイラス山近くでセング・ザンボ川やガル・ツァンポ川が合流して流れ出す。ラダックを通りパキスタンへ入り、平原と堰を越えて広いデルタを形成し、アラビア海へと注ぐ。それは氷で始まり塩で終わるひとつの文のような川である。

なぜインダス川は歴史的に重要なの?

世界最古の都市文明のひとつであるインダス文明は、水のリズムに合わせて生活を築いた。排水路や貯水池、交易路を通じて繁栄し、その後、川の名が地域のアイデンティティや国の名称を形づくった。今日もこの流域は数百万の命を支え、氷河を穀物に変え、政治を越えて続く交渉の基盤であり続けている。

インダス川は今のラダックとどう関わっているの?

ラダックではインダス川は今も日常の一部であり、田畑を潤し、村の形をつくり、シンドゥ・ダルシャン祭などの儀式を支えている。ニンムではザンスカール川を受け入れる合流点があり、多くの旅人が訪れる。ラフティングや瞑想の場としても親しまれ、山岳地帯が人の文化へと変わるあり方を教えてくれる。

インダス川が抱える主な環境問題は?

温暖化により氷河の挙動が変化し、洪水と干ばつの振れ幅が増している。洪水原の記憶が極端な雨で甦り、シルトがインフラを悩ませる。汚染や生息地の分断も生物多様性を脅かしており、絶滅危惧種のインダス川イルカも危険にさらされている。解決には革新と同じくらい維持と協調が必要だ。

インダス水協定とは?なぜ重要なの?

隣国同士がインダス川流域を分かち合い、管理するための枠組みであり、その持続は「水管理が平和の言語になり得る」ことを示している。条約の先にある真実――川はまず風景に属し、その事実を尊重する限り、協定もまた意味を持ち続ける。

ラダックでインダス川を体験するにはどこがいい?

ニンムの合流点で色が交わる瞬間を眺め、川を見守る僧院を訪れ、夕暮れに風がやわらぐ頃、最も澄んだ川の声を聞くのがおすすめだ。高地に慣れ、慎ましく旅をしよう。インダス川はすでに多くの世代を迎えてきた――その静かな記憶に敬意を払うために。

結論

インダス川は単なる題材ではなく構造そのもの――時間、アイデンティティ、相互性を考える方法である。その谷では都市が水とともに暮らす術を学び、岸辺では言葉が世界を名づけ直した。ラダックでは今もこの流れが日々の伴侶であり、静かで光を帯びた教師である。もし私たちが川の求めるもの――注意深い設計、公平な共有、そして「維持」への愛情――を守るなら、それは資源を超えて、雪から始まった伝記に誠実であり続けることなのだ。

結びの言葉

インダス川を辿るうちに、人は自らの「引き潮」を知る――化石化を拒む意味への引力だ。夕暮れの岸を歩き、見ずに聞き、一つの波紋を「永続とは何か」を書き直す文に変えよう。川は流れ続ける。私たちがその記憶にふさわしくありますように。

著者について

エレナ・マーロウは「ライフ・オン・ザ・プラネット・ラダック」の語り手であり、ヒマラヤの沈黙、文化、そして回復力を探る物語を紡ぐストーリーテラー。彼女の作品は、内なる風景とラダックの高地世界との対話を映し出している。