風が運ぶ、私たちが忘れたもの

エレナ・マーロウ著

前奏 — 地図に載らなかった村

高原の端からのささやき

物語の前に、風が始まった。風は見えない記憶をなぞるように高原を渡り、忘れられた道の塵を舞い上げた。カルギルと、名前を持たぬ谷の幻のあいだに、消えた村の噂を耳にした——破壊されたわけでも、放棄されたわけでもなく、ただラダックの生きた地図から消え去った村。旅人たちは風の噂のように断片的に語った。ある羊飼いが言った、「そこにある。でも、ないんだ。」

ラダックを旅するということは、時間が直線に流れないことを受け入れることだ。道は突然終わり、川は地中に消え、物語は語り手よりも長く生きる。それでも、消えた村という考えに心を引かれた。たぶん、沈黙にも記憶が宿るという思いからだろう——長く耳を澄ませば、風は人が忘れたものを覚えている。

私は廃墟や遺物を探すためではなく、耳を傾けるために旅に出た。風化の言葉、石のつぶやき、空へほどけていく祈り旗の声を聞くために。そこで見つけたのは場所ではなく、「喪失」と「持続」のあいだで交わされる対話——それはヒマラヤの隅々に響く同じ会話だった。

第一の響き — 川の前で途切れる道

レーを後にして

レーから西の谷へ向かう道はいつも同じように始まる——出発と、光を置いていく重みとともに。朝の霜が祈り車を覆い、チョグラムサルを過ぎるころ、空気は澄みわたり、インダス川のひとつひとつの曲がり角が別れを告げてくる。最後のガソリンスタンドに着くころには、道はひとすじの約束の線に細くなっていた。

この高地での旅には独自のリズムがある。ジープの唸りと岩肌の色の変化のあいだで、人は沈黙で時間を測るようになる。村々は蜃気楼のように現れては過ぎていった——白いストゥーパ、屋根の上から手を振る子ども、そして枯れぬ花をつけたアプリコットの木を世話する女。だが、村を過ぎるたびに風は冷たくなり、見つけてはならぬものを守っているかのようだった。

ヘニスコット近くの小さな茶屋で、ある男がかつて自分の村と川向こうの村を結んでいた古い道の話をした。「今は誰も行かない」と彼は言った。「川が気を変えたんだ。」地図を見ると、そこには印も名前もなかった。ただ彼の指が置かれた空白だけ——その空白こそが私への招待だった。

案内人の物語

彼はドルジェイと名乗った。谷の男だという。笑いと風に刻まれた顔、祈り車のように整った声。「祖母がその村の話をしていた」と彼は言った。「『シュン』と呼ばれていた。『反響』という意味だ。そこでは呼びかけると山が二度応えたらしい。」彼女の話では、ある冬、雪が融けず、大麦の種が芽吹く前に凍りつき、村人たちは去ったという。「でも家はまだある」と彼は付け加えた。「風が話し相手なんだ。」

古いラバ道をたどりながら、ドルジェイは記憶と伝説の境を曖昧にする話をした——皆が去ったあとも残った僧のこと、自分の影を追って川に消えた少年のこと、夜になると唸る石のこと。登るにつれて、世界は光の中に溶けていった。文明がどれほど容易に脚注になるかを思い、ここでは一歩ごとに風が足跡を半分消すのだと感じた。私たちを包む沈黙は空虚ではなかった——それはまだ聞かれるのを待つ記憶だった。

第二の響き — 記憶する石たち

高原の端の廃墟

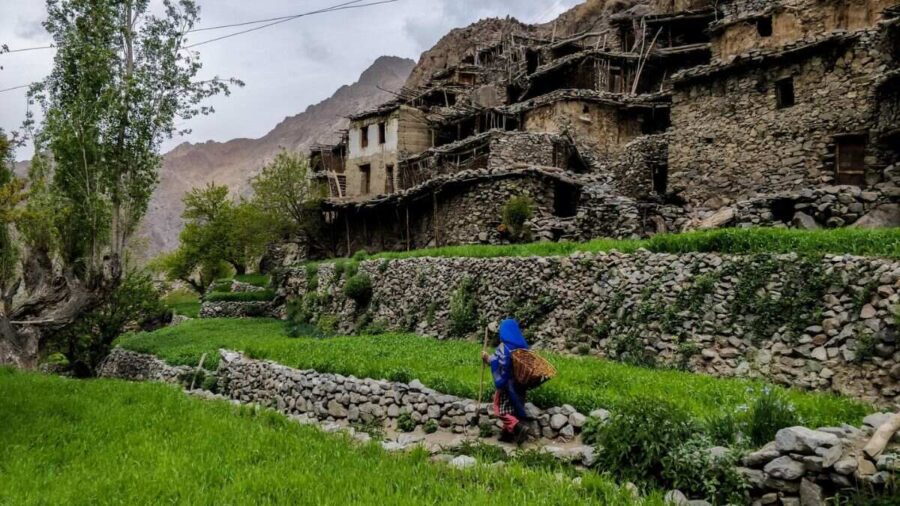

村は光景としてではなく残像として姿を現した。低い石垣が家々の輪郭を描き、その扉はどこにも通じていなかった。屋根は崩れ、地衣類とささやきに置き換わっていた。祈り旗は折れた柱にかかり、色は空と同じ灰に褪せていた。空気は埃とジュニパーの匂い。誰も住んでいないのに、すべてが生きていた——石たちは寄り添い合い、記憶を語り合っているようだった。

廃墟の中心には砂に半ば沈んだチョルテンがあった。中には黒く煤けたバターランプが残っていた。最近誰かがここに来たのだろう。ドルジェイは壁に触れ、静かに言った。「山は忘れない。」私は、風景が悲しみを抱く方法を思った——涙ではなく、耐えることで。ヒマラヤは永遠の記念碑ではなく、変化の証人なのだ。ここで時間は破壊ではなく、過去と現在のあいだの薄い幕を透かしたにすぎなかった。

証人としての風

午後、風が再び吹き出した。それは古い物語を語り直すように私たちのまわりを巡った。石の隙間を抜け、空っぽの炉を鳴らし、微かな大麦の煙の匂いを運んだ。耳を澄ませば、笑い声が聞こえるようだった——かつてこの路地に息づいていた生活のリズム。たぶん村人たちが言っていた「幽霊」とは、死なぬ音のことだったのだ。

どの文化にも「場所が記憶を持つ」という考えがある。ラダックでは、風が早くに去った者たちの声を運ぶと言われている。消えるということは決して絶対ではないのだ。風は消し去る者であり、同時に記録者でもある。忘れられぬものをすり減らしても、なお抱き続ける。出発の前にドルジェイが言った。「長く耳を傾ければ、山が応える。」その夜、星で満たされた空の下、私は自分の名前の音節がその中に散っているのを聞いた気がした。

第三の響き — 不在と存在のあいだで

記憶の中の村

下山しても、あの場所の姿を心に携えていた——廃墟としてではなく、反射として。形を失ったものは、しばしば想像の中で再び響きを取り戻す。その後訪れたすべての村で、私はシュンの痕跡を探した。似た意匠の扉、同じ調べの子守唄。それはまるで、失われた世界の断片が花粉のように漂い、生きた村の隅々に静かに降り積もっているようだった。

旅とは到達ではなく、共鳴のことだと学んだ。忘れられた場所を歩くことは、歴史の未完の文を読み解くこと。そこに生きた人々はもういないが、彼らの仕草は残っている——朝日を向く窓の角度、段々畑のリズム、乾いたアプリコットの香り。彼らを記憶することで、私たちは自分の中にある消えない部分を思い出す。記憶するという行為こそ、最後の帰属の形なのだ。

夕暮れ、私たちは小川のほとりで僧に出会った。彼は靴を履かず、百の冬を越えた衣をまとっていた。「消えた村を探しに行ったのですね」と言った。私はうなずいた。「ならば、もう見つけましたよ。」その笑みは優しくも厳しくもなく——無限で、風そのもののようだった。「何も失われない」と彼は言った。「形は変わり、名は消えても、沈黙は覚えている。」

彼が木の椀に茶を注いだとき、私はその言葉が哲学ではなく地理なのだと悟った。ラダックのすべて——氷河も川も人も——は動きの中にあり、変わりながらも存続している。村は決して消えたのではなく、別の形の記憶へと変化したのだ。その理解の中に、私は答えではなく、静けさを見つけた。

終章 — 風は村を覚えている

響きは故郷へ帰る

レーに戻った今でも、私は夜明けに風の音で目を覚ます。風は路地を抜け、窓枠を鳴らし、バターティーの香りを運びながら、記憶は足跡よりも速く旅をするのだと教えてくれる。シュンを思い出すとき、私はもはや廃墟を見ない。見えるのは継続——残るものと変わるものの対話だ。ヒマラヤにはそんな会話が満ちている。終わりゆく場所と、それを運ぶ風の話。

たぶん旅とは、世界の記憶に参加する行為なのだ。すべての旅は痕跡を残し、すべての沈黙は鼓動を保つ。その村は地図には載らなくても、風は私たちの憧れの座標を知っている。

「消えるのは、私たちが耳を傾けなくなったものだけ。

ほかのすべては生き続ける——風の中に、石の中に、私たちの中に。」

FAQ

この物語に登場する“消えた村”はどこにありますか?

地元では「シュン」と呼ばれるこの村は、ラダック西部の谷に伝わる口承の伝説に基づいています。移住や時間、気候によって集落が消えた場所を象徴していて、その精神は今も人々の記憶に息づいています。

この旅は現実ですか、それとも象徴的なものですか?

物語は地理的な事実と哲学的な省察を融合させています。実在する風景と文化に基づきながら、読者に外の世界と内なる記憶の両方を旅することを促しています。

こうした繊細な地域を旅する際の責任ある方法は?

地元ガイドを雇い、文化のリズムを尊重し、廃棄物を最小限にし、村のホームステイを支援すること。責任ある旅は、今日訪れた場所が明日も生き続けることを保証します。

ラダックの忘れられた場所が旅人にとって特別なのはなぜ?

そこには孤独と静寂、そして他では得られない真実の空気があります。消失という概念を揺さぶり、記憶の持続を教えてくれる風景です。

結び

ヒマラヤを歩くということは、時間が可視化された空間を進むことだ。風は消すと同時に記憶する。ここに生きたすべての物語の断片を運びながら。失われた村を探す旅は、最終的には自らの中にある連続性を探す旅になる——地図や名や年月を越えた、静かな鼓動を。

そして、ラダックの谷に風が吹くたび、私は知っている。それは同じ物語を語っている——空虚ではない不在、終わらない記憶の物語を。

著者

エレナ・マーロウは、Life on the Planet Ladakh の語り手。

ヒマラヤの静寂と文化、そして人々の強さを見つめるストーリーテリング・コレクティブの中心的存在。

彼女の作品は、内なる風景と高地の世界との対話を描いている。