フンダルマン:ゴースト村と「記憶の博物館」

カルギルの町から坂道をおよそ10キロ上った場所に、こぢんまりとしたフンダルマン村がある——深い歴史的意義と胸に迫る記憶を宿す場所だ。印パ国境に近いインド側最後の村として語られることの多いフンダルマンは、地政学的な対立の荒波を静かに見つめ続けてきた。

紛争に刻まれた村

フンダルマンの歴史は、国境係争の物語と深く絡み合っている。一見目立たないこの村は、四度の戦争というるつぼをくぐり、二国間のより大きな争いの焦点となってきた。1949年から1965年まではパキスタンの支配下にあり、1965年の印パ戦争では数か月にわたり危険な無人地帯の宙づり状態に陥ったのち、1971年まで再びパキスタン側に組み込まれた。その後、1971年にインドがフンダルマンを奪還し、村の地位と住民の暮らしは劇的に変化した。

心を裂く離散の物語

フンダルマンがインド領に移ったことは、住民に深い影響を及ぼした。新たに引かれた国境の両側に家族が分断され、夫婦は引き離され、兄弟は連絡を絶ち、人々は自らの土地で難民となった。村の受難はそこで終わらず、1999年のカルギル紛争でも被害を受け、その歴史的重荷はいっそう増した。

レジリエンスと継承の歩み

フンダルマンの物語は、移ろう国境の中で貫かれたレジリエンスの物語でもある。村は、1947年のインドとパキスタンの分離という、数え切れない人々と共同体を引き裂いた大きな悲劇を映し出す鏡だ。家族の離別と離散に彩られたフンダルマンの歩みは、この大きな歴史的動揺の縮図と言える。こうした変転を当事者として経験した人々の声に耳を傾けることは、政治的決定によって永遠に姿を変えた人生への、現実離れした一瞥を与えてくれる。

ブロクからフンダルマンへ

今日のフンダルマンは、歴史上の前身とは同じではない。約4世紀前に築かれた元の村は、より低い標高に位置し、ヒマラヤの山々に抱かれた肥沃な土地と豊かな水に恵まれて栄えた。バルティ語で家畜の夏季放牧地を意味する「ブロク」と呼ばれ、シルクロードの重要な一角でもあった。

独立後、インドとパキスタンを分けたラドクリフ線がこの地域を横切った。1949年から1965年まではパキスタン側に属し、1965年の戦争後もしばし宙づり状態に置かれたのち、再度パキスタンに編入された。やがて1971年のバングラデシュ独立をめぐる戦闘のさなか、インド軍がフンダルマンを制圧し、インドの一部となった。

マンシン少佐の遺産

フンダルマンへの改名は、村の不屈の精神を物語る。もともと「フンダルモ」と呼ばれていた村は、1971年の戦闘時に最初に到着したインド軍、グルカ連隊のマンシン少佐への敬意から「フンダルマン」へと改称された。少佐の温かな言葉と、必要不可欠な配給の提供は村人に希望をもたらした。その慈しみに敬意を表し、フンダルモはフンダルマンへ——村の転機と戦争の永続的な影響を象徴する名となった。

フンダルマンを訪ねて

フンダルマンを訪れることは、まるで生きた博物館に足を踏み入れるようだ。村の至るところに過去の欠片が息づき、「記憶の博物館」はその歴史と人々が直面した試練を痛切に映し出す。歴史と個人の物語の交差点に関心がある人にとって、フンダルマンは、紛争の厳しい現実と人々の不屈の精神が溶け合う、忘れがたい体験を与えてくれる。

国境の村に息づく不可思議な人生——フンダルマンの記録

二国のはざまにあるフンダルマンの中心には、深い変化と痛みの物語が横たわる。1971年にインド軍が村を掌握すると、住民の生活は一夜にして一変した。パキスタンへ逃れた人々は家を後にし、残った人々は突然「インド国民」として扱われるようになった。この急転は、無数の個人的なドラマと歴史の皮肉を生んだ。

離別の痛ましい反響

印象深い語りのひとつは、今はパキスタン領となったブロルモの学校にかつて通っていたという年配の村人の話だ。国境が移ったのち、学校も友人も遠い記憶となった。場合によっては家族が引き裂かれ、新たな国境の両側に取り残された。地理によって隔てられた夫婦は、手紙で婚姻を解消せざるを得ないこともあった——ほとんど現実とは思えない出来事である。

また、国境の変動により50年ものあいだ兄に会えなかった女性の話もある。一方で、パキスタン軍を退役した将校が、インド当局に年金を請求する際に官僚的な障害に直面したという。皮肉なことに、かつてパキスタン政府が建てた学校が、その後インドの行政下で開校式を迎えた。こうした、個人の喪失と官僚制度の理不尽に満ちた語りは、村の特異でしばしば悲痛な歴史を物語っている。それでもなお、村人たちは国境の向こうの家族との再会を夢見て希望をつなぐ。

カルギル近郊の手つかずの原石——フンダルマンを探る

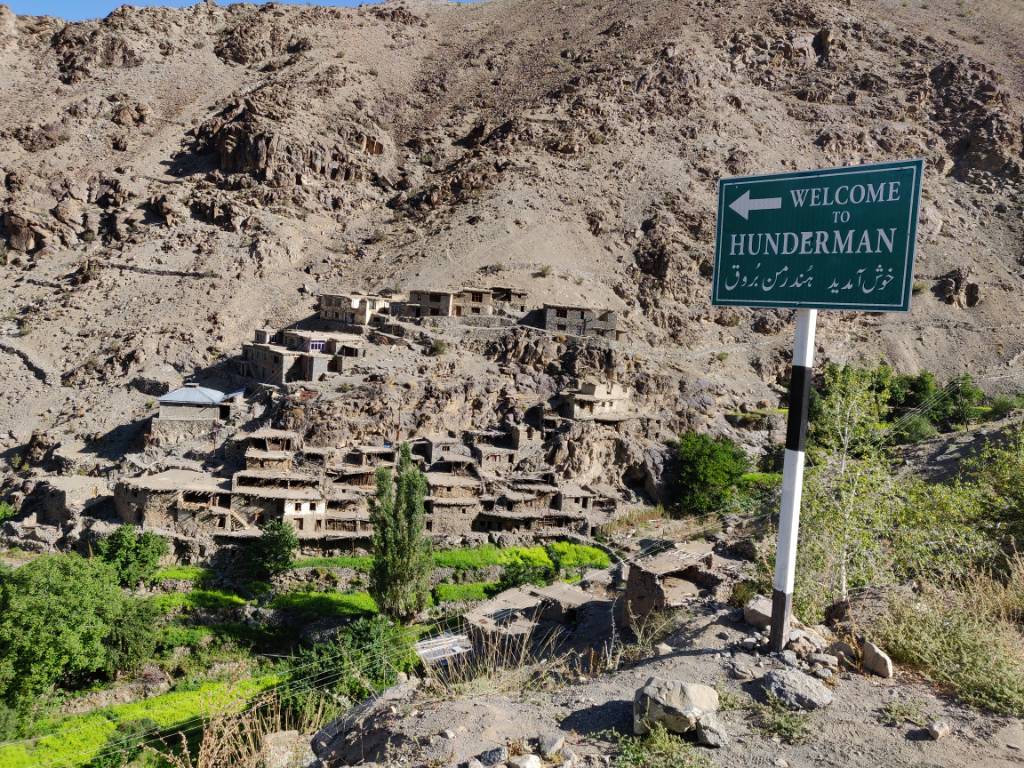

カルギルはしばしばスリナガルとレーを結ぶ旅の中継地となるが、喧騒を離れて目を向ければ、隠れた宝が潜んでいる。町の中心を流れるスルー川が風情を添え、周囲の景観は息をのむ美しさだ。今回は、カルギルの素朴な魅力を体現する村——フンダルマンを訪れた。

フンダルマン訪問は、ザンスカール谷からのトレッキングを含む大きな旅の一部だった。スルー谷を巡ったあと、その歴史性と景観美に惹かれてフンダルマンへ。カルギルから約10キロの上り坂の道のりは、町の喧噪から穏やかな逃避行となった。蛇行する道の先にそびえる山々は静かな背景となり、風景に刻まれた政治的な境界線を霞ませていく。

分断の向こうを望む一瞬

やがて国境を見渡す小高い丘の展望点に着いた。そこに据えられた双眼鏡をのぞくと、パキスタン側の緑の大地と流れる川のパッチワークが見える。小さな料金で案内役が付き、国境の向こうの目印——ひとり立つ兵士や遠くのモスク——を教えてくれる。レンズ越しには、インド側の黄土色の山々とパキスタン側の豊かな緑が、鮮烈な対比をなしていた。

さらに進むと、フンダルマン村へと導く標識に出会う。視界に入った泥造りの家々は、まるで災厄ののちに取り残されたかのように幽玄で、村の波瀾の歴史を物語るかのように、見る者を不気味さと魅惑で捉えて離さない。

「記憶の博物館」を歩く

旧フンダルマンへと下ると、砂利の小道の先に、券売所と思しき小さな小屋が見えてくる——おそらくは「フンダルマン 記憶の博物館(アンロック)」の窓口だろう。実際に入場券を販売しているのか、来訪者の案内を担っているのかはさておき、この博物館が村の豊かで哀切な過去を収める拠り所であることは間違いない。

フンダルマンは、国境がいかに人の暮らしと歴史を作り替えるかを想起させる痛切な証人である。物語に分け入る覚悟のある人にとって、ここは地政学的対立の影響と、なおも息づく人々の精神を映す、力強い思索の場となる。

忘れられた村が響かせる残響——フンダルマン

歴史の断章

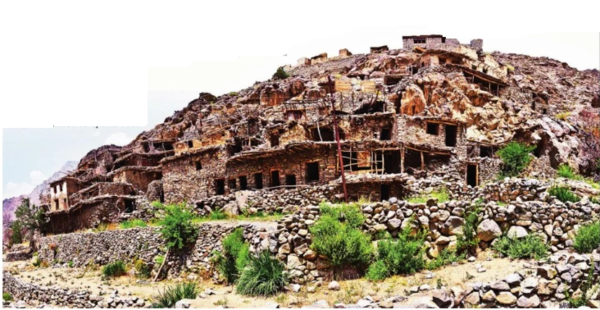

谷間に横たわるフンダルマンの廃墟は、過ぎ去りし時代の物語を囁く。かつて「フンダルモ・ブロク」として知られたこの村は、たくましい住民によって数世紀前に築かれた。しかし、インドとパキスタンの実効支配線(LoC:管理線)の変動に伴い、その運命は大きく転じた。

1974年までに、住民は先祖代々の家を離れて、谷の上方に新たな集落を築くことを余儀なくされた。この新たな居住地は「上部フンダルマン(アッパー・フンダルマン)」と呼ばれ、避難の場であり、ゆっくりと生活を再建する場となった。現在ここには、およそ250人が暮らし、かつての紛争を生き延びた人々が多い。

ゴースト村

その一方で、いま「旧フンダルマン」と呼ばれる元の村は、次第に使われなくなり荒廃した。かつて賑わった家々や路地は沈黙し、過去の残滓があちこちに散らばっている。やがて旧フンダルマンは「ゴースト村」という不気味な異名で呼ばれるようになり、過去を呼び覚ます残響となった。

過去をよみがえらせる——フンダルマン「記憶の博物館」

2015年、フンダルマンに新たな章が開かれた。「フンダルマン 記憶の博物館(アンロック)」の誕生である。村人イリヤス・アンサリと、文化保存に取り組む地元NGO「ルーツ・コレクティブ」の尽力により、忘れられていた村は新たな役割を得た。イリヤスは旧フンダルマンにある先祖伝来の家屋を博物館へと改装し、村の豊かな歴史と文化遺産の保存に乗り出した。

博物館はイリヤス家の二軒の家屋の基礎のうえに建ち、興味深い品々を展示する。イギリス統治時代の香水瓶やビスケット缶、靴墨の容器といった品のほか、1971年と1999年の戦闘にまつわる破片や弾丸といった遺物も並ぶ。なかでも心を打つのは、国境を越えて交わされた往復書簡だ。引き直された線によって引き裂かれた人々の深い喪失を映し出す文面で、1971年の戦闘のさなかにパキスタン側に取り残されたイリヤスの母方の伯父がしたためた手紙も多い。

時と記憶をめぐる旅——フンダルマンを辿る

博物館名の由来

静謐で謎めいたフンダルマンでは、最も素朴な事物でさえ物語を語る。博物館の名「アンロック・フンダルマン 記憶の博物館」には、村特有の施錠機構への敬意が込められている。各家の壁と扉の間に仕込まれた秘密のレバー機構で、解錠方法を知るのは家の持ち主だけ。この「守り」と「秘匿」の象徴的な仕掛けが、隠された物語と記憶を解き明かそうとする博物館の名を形づくった。

私たちは、1999年のカルギル紛争時に村人およそ40人が身を寄せた洞窟にも足を運んだ。そこに立つと、戦争の厳しい現実への深い哀惜と省察が胸に迫る。人々の苦闘と忍耐を黙して見つめた洞窟は、争いの無意味さを思い起こさせる場所でもある。

村の核心へ

さらに歩みを進めると、古代の円形劇場を思わせる村の端に至る。開けた空間は、村の過去と住民のしなやかな強さを胸に刻ませる景観だ。村の空気を吸い込むように味わったあと、私たちは元来た道をたどって街道へともどり、そこに置いてきた物語と記憶に思いをめぐらせた。

上部フンダルマンを訪ねる

日が傾きはじめていたが、いま人々が暮らす新しい集落——上部フンダルマンにも立ち寄りたかった。車で坂を上り、正午ごろに到着すると、通りは比較的静かだった。旧村と新しい村の対照は鮮やかだが、どちらにも固有の魅力と意味が宿っている。

旅の省察

フンダルマン訪問は感情に満ちた旅だった。旧村と博物館の探訪は、魅了と哀愁を同時にもたらす。豊かな歴史と個々の物語に触れる喜びがある一方で、戦争が日々の暮らしに刻む影は、より大きな帰結を静かに突きつける。フンダルマンとその博物館への旅は、しなやかな過去へのまなざしと、戦争の人間的代償への省察を同時に心に残すだろう。

フンダルマン村:実用情報

– アクセス: フンダルマンはラダック連邦直轄領のカルギルの町からおよそ10キロに位置する。カルギルから車で無理なく到達できる。最寄りの空港はレーにあり、約225キロ離れている。

– カルギルの宿泊: カルギルにはホテル、ゲストハウス、ホームステイなど多様な宿泊施設がある。冬季は空室が限られる場合があるため、快適な滞在のために計画的な手配をおすすめする。

LIFE on the PLANET LADAKH と行くフンダルマン村

忘れられた村の神秘と豊かな歴史の織物に心ひかれるなら、LIFE on the PLANET LADAKH が、歴史と記憶が交わるフンダルマン村への特別な旅をご提案する。

なぜフンダルマン村なのか

ラダックの荒々しい地形に隠れた宝石、フンダルマン村は、過ぎ去った時代への比類なき窓だ。幽玄な景観と痛切な歴史をあわせ持つこのゴースト村は、レジリエンスと歳月の証しでもある。ここでは、戦時の混乱、文化の変遷、そして住民の不屈の精神に触れることができる。

体験できること

– 時を超える散策: 旧フンダルマンの静まり返った路地を歩き、過去の反響を肌で感じる。歴史の交差火線に取り残された村を物語る住居跡や遺物に出会う。

– 記憶を解き放つ: 「アンロック・フンダルマン 記憶の博物館」を訪れ、イギリス統治時代から近年の紛争に至る品々の精選コレクションを見学する。分断と生存の個人的な物語を伝える書簡や遺物に心を寄せる。

– 圧巻の景観: 周囲の山々と谷が織りなす絶景を楽しみ、村の幽玄な空気に静かな対照を添える。

– 文化への洞察: 地域の伝統や歴史的出来事が共同体に与えた影響を学び、滋味深い内省の旅へと踏み出す。

ご参加のご案内

歴史探訪や文化体験に関心がある方は、フンダルマン村への今後の旅程についてぜひお問い合わせください。LIFE on the PLANET LADAKH は、ラダックの遺産の核心へとつながる没入型の体験をお届けします。

今すぐご連絡のうえ、過去へのこの特別な旅に加わってください。