序章:ラダックの聖なる大地

インド・ヒマラヤの高地、カラコルム山脈とザンスカール山脈の間に、静かな峰々、サファイアのような空、そして風に揺れる祈祷旗の古の囁きに包まれた地があります。ラダックは単なる旅先ではなく、すべての谷に修道院が抱かれ、すべての岩壁にゴンパが守られ、すべての村が仏教の読経の響きで満ちる霊的な地理そのものです。

何世紀にもわたり、ラダックは古代チベットとインド亜大陸をつなぐ架け橋として存在してきました。過酷な標高と強靭な文化に形づくられ、この地を最も特徴づけるものの一つが、数百におよぶ仏教修道院です。ヘミスやティクセのように壮大で有名なものもあり、毎年何千人もの巡礼者や旅人を迎えています。一方で、見慣れぬ目にはほとんど姿を現さない小さな庵や風化した隠遁所が断崖にしがみつき、あるいは高地の谷間にひっそりと隠れています。

このガイドはそれらすべてを見つけるための完全な道案内です。尾根にそびえる象徴的なゴンパから、峠の向こうに隠された忘れられた聖域まで。精神的探求者でも、文化を探る者でも、あるいはカメラとノートを手にした好奇心旺盛な旅人でも、ラダックの修道院は歴史や建築だけでなく、宗教や国境を超える静寂と畏敬の体験を約束してくれます。

このガイドでは、レー、ヌブラ渓谷、シャム渓谷、ザンスカール、チャンタン、カルギルといった地域ごとの修道院を詳しく紹介しています。それぞれの章は地理とアクセスのしやすさに基づいて構成され、祭り、宗教実践、建築的特徴、旅行の手引きを強調しています。しかし、単なる事実の羅列ではなく、これは招待状でもあります——当たり前を超えてさまよい、高地の静けさを深く吸い込み、ヒマラヤ仏教の永遠のリズムに直に出会うための。

ラダックの修道院は時に凍りついた博物館ではありません。それは生きた精神生活の中心であり、僧侶や尼僧の住まいであり、仏教哲学の学び舎であり、活気ある地域文化の聖地です。多くの修道院は訪問者を温かく迎え、聖なる儀式や古文書の図書館を垣間見せ、長期滞在や瞑想を希望する人には部屋を提供することもあります。他の修道院は、より冒険的な心と数時間の徒歩を必要とするかもしれません。しかしどこも共通して持っているのは「永遠」の感覚です。

さあ始めましょう。旅はここから始まります。標高と祖先が出会う場所で、ラダックの修道院が静かな足音と開かれた心を待っています。

ラダック仏教の概要

ラダックの魂を理解するには、まずその人々、山々、修道院に脈打つチベット仏教の生きた鼓動を理解しなければなりません。ここでは宗教は寺や儀式に閉じ込められるものではなく、日常生活や旅路、風景そのものに溢れています。峠にひるがえる祈祷旗、村の長老が回すマニ車、夜明けに遠く響く法螺貝の音——これらは単なる伝統ではなく、信仰と強靭さが形づくる聖なる地理の中を歩いていることを思い出させるものです。

仏教は2世紀にはラダックに到来していましたが、10世紀から15世紀にかけて、王侯の庇護と宗教的使命のもとに数多くの修道院が建てられ、本格的に花開きました。大乗仏教の流れを受け、金剛乗に根ざしたラダックの僧院制度は、チベット仏教の四大宗派——ゲルク派、ニンマ派、サキャ派、ドゥクパ・カギュ派の影響を受けて発展しました。各宗派は独自の教え、儀式、修道習慣、建築様式をもたらし、今日のゴンパを特徴づけています。

最も広く分布しているのはゲルク派(黄帽派)で、ティクセやスピトクといった大修道院はその教えに従っています。この宗派は修道規律と学問的研究を重んじ、精神的指導者はダライ・ラマに連なります。一方、最古の宗派であるニンマ派(古派)はタクトク修道院などに見られ、洞窟の瞑想場所や密教儀式で知られています。師から弟子への伝授と瞑想修行を重視するカギュ派は、ラダックで最も豊かで精神的に活気あるヘミス修道院などに強い存在感を持っています。

ラダック仏教を際立たせているのは教義だけではありません。自然環境と日常生活との融合です。多くの修道院は周囲と調和して建てられ、断崖に刻まれ、岩の尖峰の上に建ち、静かな川沿いの谷間に佇んでいます。そこは若い修行僧の学び舎であり、礼拝の場であり、共同体の集会所であり、古文書や聖なる芸術の守護者でもあります。

ラダックの修道院は一つひとつが小宇宙です。礼拝堂、瞑想洞窟、バターランプ、タンカ絵画、深紅の法衣をまとった僧たちが織りなす世界。それらが村や谷、古文書と現代の探求者をつなぐ霊的ネットワークを形づくっています。この僧院の網を理解することは、ラダックの聖なる空間を巡る旅を導くだけでなく、現代においてもそのアイデンティティを形づくり続ける精神的遺産を把握する手助けにもなります。

各地の修道院の紹介に入る前に、まず信仰という文脈に自らを根ざす時を持ちましょう。ラダックでは、すべての道が単なる目的地ではなく、知恵と静寂、そして存在との深い出会いへとつながっているのです。

レーとその周辺の修道院

ラダックの首都レーは、高い山岳峠や砂漠の谷への玄関口であるだけでなく、チベット仏教遺産の生きた博物館でもあります。賑やかなメインバザールから車で短時間、あるいは徒歩圏にも、ラダックを代表する霊性豊かで視覚的にも圧倒的な修道院が点在します。町の快適さから遠く離れずに仏教寺院を巡りたい人に最適で、あなたの僧院巡礼の出発点にぴったりです。

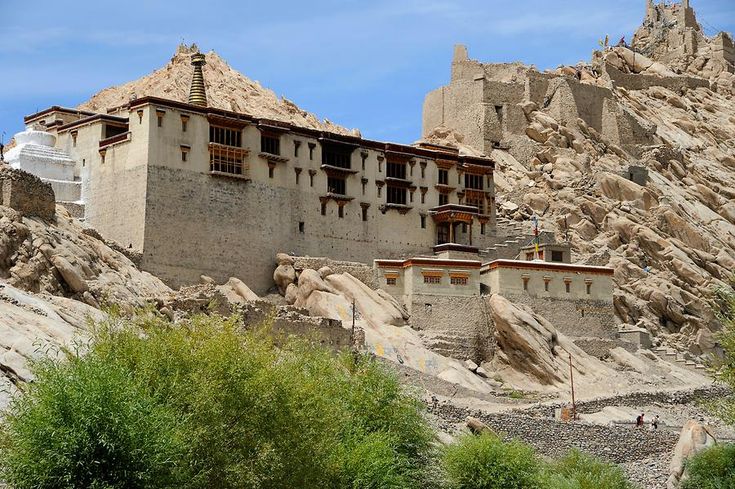

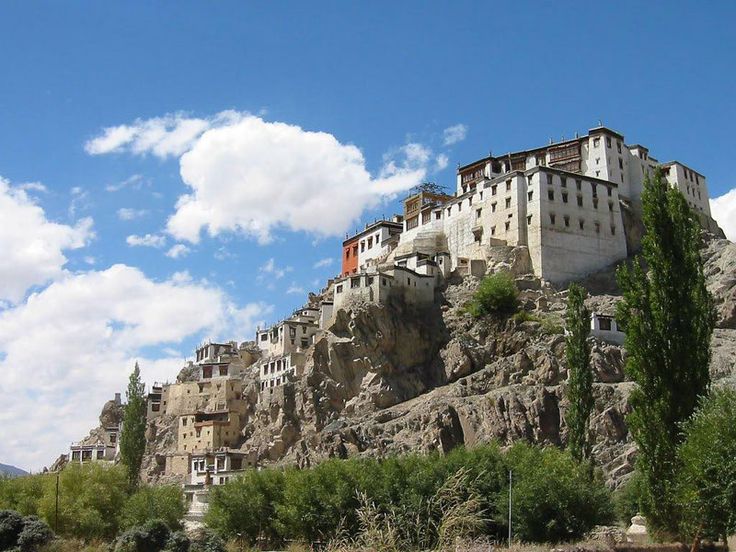

ティクセ修道院(Thiksey)は、レー周辺の精神的ランドマークの「王冠」とも言える存在。町から約19km、丘の上に段々に建つ姿は、ラサのポタラ宮にたとえられることもしばしば。最大の見どころは、高さ約15mの弥勒菩薩像が安置された荘厳な大堂。ゲルク派(黄帽派)に属し、常住の僧による朝課や年中行事が活発です。日の出の時間、読経が始まり、インダスの谷が金色に染まる瞬間は忘れがたい体験となるでしょう。

ティクセの手前数キロには、かつてラダック王族の夏の離宮であったシェー僧院・王宮(Shey)があります。ここはラダックでも最大級の銅鍍金の釈迦牟尼像で知られます。一部は朽ちていますが、風が渡る回廊を歩けば、時を超えた静けさに包まれるでしょう。

空港に近い丘の上にはスピトゥク修道院(Spituk)。レーの街並みやインダス川、砂漠の景観を一望でき、仏教遺物や仏像が多数収蔵されています。毎年開催されるグストール祭では仮面舞踊(チャム)や伝統儀礼が行われます。上階の秘仏堂(忿怒尊を祀る)は祭礼期間中のみ開帳され、秘儀の一端を垣間見ることができます。

この他にも、インダス川の岩頭に劇的に建つスタクナ修道院(Stakna)、神託で知られるマト修道院(Matho)(僧がトランス状態で託宣するマト・ナグラン祭は必見)、レー西方約17kmのフィヤン修道院(Phyang)など、見応えは尽きません。フィヤンは堂宇が立派で、観光客が比較的少なく静かに過ごせます。

レー中心部でもサンカル・ゴンパ(Sankar)は夕方の拝観に向く小さく静謐な寺院、旧市街のチョカン・ビハラ寺院では、地元の人々が日々祈りを捧げています。町を見下ろすナムギャル・ツェモ僧院と砦は、息をのむ全景と王朝史を伝える象徴的存在です。

徒歩でゴンパをはしごしても、短い日帰りで巡っても、この地域はアクセスしやすく、畏敬に満ち、深い霊性に触れられる格好の入門編。滞在期間が短い人には、レー周辺の修道院がヒマラヤ仏教の核心を覗く最良の窓となります。

ヌブラ渓谷の修道院

世界有数の高所道路カルドゥン・ラ峠を越えると、柔らかな砂丘と二峰ラクダ、雪峰に縁どられたオアシスの村々が連なるヌブラ渓谷に至ります。景観で知られる地ですが、ここにも視覚的に印象的で霊的共鳴に満ちた修道院が点在。高地砂漠の静寂と、受け継がれてきたチベット的伝統が交わる場所です。

渓谷最大の古刹がディスキット修道院(Diskit)。シヨク川と砂漠の景を見下ろす断崖上にあり、14世紀創建の最古最大のゴンパです。ゲルク派に属し、タンカや壁画、経巻を蔵します。近傍に立つ32mの巨大な弥勒菩薩像は近年の建立で、ヌブラの精神的象徴となりました。とりわけ朝夕の光は絶景です。

さらに北のスムール村にはサムスタンリング修道院(Samstanling)。ポプラと大麦畑に囲まれ、50名以上の僧が暮らす静かなゲルク派の拠点です。彩色豊かな壁画に満ち、読経の律動が旅の喧噪を忘れさせます。道路アクセスもよく、パナミク温泉へ向かう途上の立ち寄りに最適。

人里離れた趣を求めるならエンサ修道院(Ensa)へ。ヌブラ川上の岩壁に築かれ、急坂の短いハイクでのみ到達できます。瞑想洞や孤絶の空気で知られ、遥かな眺望と手つかずの霊気が残る、最も親密な聖地の一つです。

その他、パナミク近くのヤルマ・ゴンボ、対岸に佇む小さなチャラサ(古壁画と静けさで知られる)、そして国境の村トゥルトゥクには杏畑の奥に小さく美しい仏教寺があり、多民族・多霊性の調和を感じさせます。

数は多くないものの、ヌブラの修道院は舞台装置のような山河、孤逸、そして魂の深みにおいて他を凌ぎます。道の荒さの先に、土地と人、そしてラダックに脈打つ仏教へのより深い結びつきが待っています。

シャム渓谷(下インダス)の修道院

レーから西へ、インダス川が谷を刻みながら流れる「シャム渓谷」には、ラダック最古級で芸術性の高い修道院が点在します。規模の大きさではなく、深い歴史、古い壁画、静かな村の佇まいこそが宝です。

その中心がアルチ僧院(Alchi)。レ—から約66km、他のゴンパと異なり河畔の平地に建ちますが、内部はインド—チベット美術の宝庫。11世紀創建とされ、五つの堂宇に精緻な壁画、塑像、木彫が残ります。菩薩、天女、曼荼羅——カシミール様式の影響を示す名品群です。室内撮影は禁止。作品保護と、眼と心で味わってほしいという願いからです。

近くのマンギュ(Mangyu)は旅人に見過ごされがちな秘宝。双堂と古い仏塔が静寂に包まれ、牛鈴と風の音だけが響きます。アルチ同様、最古級の壁画を守り、素朴ながら濃密な霊性を湛えています。

西方の支谷にひっそりと佇むスムダ・チュン(Sumda Chun)は徒歩か四駆で到達。ユネスコも評価する11世紀の塑像・壁画が孤絶の中で生き延びてきました。仏教美術とオフビート旅の真の巡礼地です。

幹線に近いリキル(Likir)は11世紀創建、後にゲルク派の大寺として拡張。黄金の弥勒像が象徴で、多くの少年僧が学びます。稜線上の立地は大展望。日帰り周遊の定番です。

隠遁の地を求めるならリゾン(Rizong)。「瞑想の楽園」と呼ばれる狭い峡谷にあり、厳格な戒律と沈黙で知られます。電気も娯楽もなく、訪問者はごく少数。真正の僧院的孤独を体感できます。近くのジュリチャン尼僧院では、ラダックの尼僧の暮らしに触れられます。

他にもバスゴ(Basgo)の要塞遺構と巨大弥勒、サスポツェ(Saspotse)の彩色壁画と親切な僧など、物語は尽きません。カシミールに発する初期の仏教から、チベット僧院制度の受容へ——ラダック仏教の進化の章立てを各所で読み解けます。

シャム渓谷は「ゆっくり旅する人」に報いてくれます。道路は整っていますが、本当の旅は足を止め、壁画を読み、バターランプの揺らめきを眺め、千年変わらぬ静寂に身を置くことにあります。

ザンスカール渓谷の修道院

ザンスカールは時が止まったかのような地——難路と長旅の先に、ラダックでも屈指の壮観かつ霊威ある修道院が待ちます。ここでのゴンパは礼拝所であると同時に、世界の縁に建つ静寂と献身の砦です。

白眉はフギャル修道院(Phugtal)。ツァラプ川の断崖に穿たれた天然洞を取り込んで築かれた奇跡のゴンパで、山体そのものから彫り出されたかのよう。70名超の僧が住し、最寄りの道路から徒歩2日でしか辿り着けません。この隔絶こそ力。古の聖賢が訪れたと伝わり、今も深い瞑想と簡素な僧院生活の聖域です。

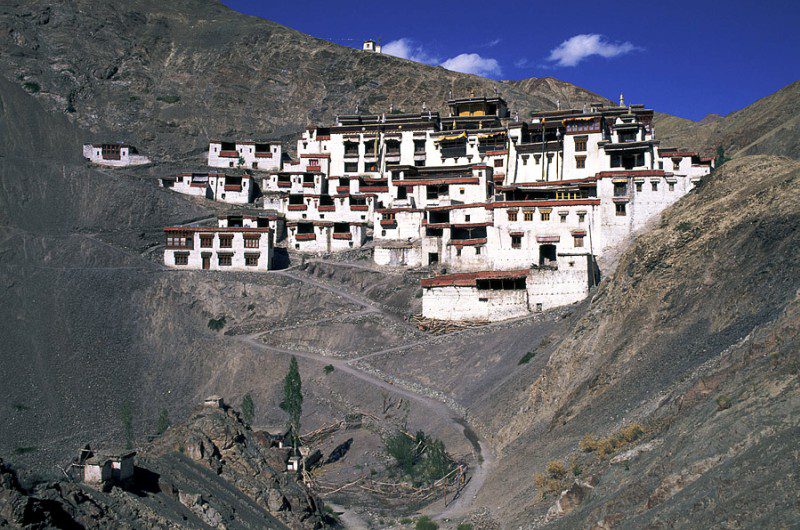

ザンスカールの中心パドゥム近郊にはカルシャ(Karsha)。地域最大にして最も影響力のあるゲルク派の大寺で、急斜面に白壁の房舎と堂宇が迷宮のように連なります。11世紀、訳経僧ファクパ・シェラブによる創建。毎年のグストール祭は仮面舞踊と聖儀で谷中から人々を集めます。

ストンデ(Stongdey)はザンスカール第2の寺。ストッド川上の高所にあり、広大な眺望と重要な仏像・壁画・法物を蔵する静かな瞑想型の寺院です。

西方のサニ(Sani)は珍しく平地に建つゴンパ。聖なる仏塔を中心に構え、クシャーナ朝のカニシカ王との縁起も伝わります。パドマサンバヴァ(蓮華生)ゆかりの瞑想洞もあり、毎年のサニ・ナロ=ナスジャル祭は地域の霊的遺産を祝います。

さらに踏み込めば秘境の寺々が待ちます。岩壁に穿たれた洞窟堂と古壁画で知られるゾンガクル(Zongkhul)(ドゥクパ・カギュ派の名刹)、岩峰の上に小さく立つバルダン(Bardan)(ドゥクパ・カルギュ派、孤高の静けさ)、さらに奥のムネ(Mune)、スタクリモ(Stakrimo)など、車道も人影も遠い地へ誘います。

ザンスカールの修道院巡りは容易ではありません。忍耐、計画、しばしば数日の移動が要ります。しかしヒマラヤ仏教の核心を深く知り、現代から離れた旅を求める人にとって、ここは真に辺境の霊性が息づく最前線です。

チャンタン高原とパンゴン地域の修道院

チベット国境へと続くラダック東部の広大なチャンタン高原は、塩湖、草原、荒々しい山並みが連なる幽玄の地。天空は広く、静寂は深く、足跡は稀。遊牧の人々やパンゴン・ツォ/ツォ・モリリの景で知られますが、ここにも人知れず霊気に満ちた小寺が散在します。建築の壮麗さよりも、孤絶と平安が光る地です。

代表がハンレ修道院(Hanle)。ドゥクパ・カギュ派の丘上寺院で、17世紀センゲ・ナムギャル王の庇護下に創建。僧団は小規模ながら息づき、近傍には世界有数の高所にあるインド天文台が併存。聖なる静けさと宇宙観測の共存が、この地に異界の気配を与えます。

パンゴン方面の道中のドルブク(Durbuk)やタンツェ(Tangtse)には小寺があり、断崖と祈祷旗を背景に渓谷を望む素朴な堂が立ちます。古いチベット交易路上という歴史性が、名は知られずとも場の重みを伝えます。

国境線に近いチュシュルにも小さな僧院があり、厳しい自然の中で地域共同体の精神的支柱となっています。観光客は少なく、素顔の祈りに触れられます。

風の強いニョーマ(Nyoma)周辺にも村寺が点在。ニョーマ僧院は簡素ながら重要な礼拝の場で、近くのロマ(Loma)の堂は岩稜に抱かれる静かな休息地です。

ここの特異性は名声や豪壮さではなく場所そのもの。酸素は薄く、距離は果てしない——そんな生の縁に建つ小寺は、僧や遊牧民、稀少な旅人を導く霊の灯台です。文明に遮られぬ風に祈祷旗は翻り、唱和は無人の谷にこだまします。

カルギルとスル渓谷の修道院

見出しでは地政の地として語られるカルギルですが、その奥には重層的な信仰と文化の風景があります。レーとカシミールの間に位置し、チベット仏教、イスラーム、古いヒマラヤの伝統が交差する地。現在はイスラームが多数派ながら、西ラダックでも歴史的重要性と景観美を兼ね備えた仏教寺院が残存します。

もっともアクセスが容易で印象的なのがムルベク(Mulbekh)。幹線道路上の岩頭に立ち、7〜8世紀とされる高さ約9mの弥勒磨崖仏で名高い地です。ガンダーラとチベットの混淆を示す線刻が岩肌に直接刻まれ、近くの小寺は活動的。とくに朝の光はスル渓谷の眺望を美しく染めます。

カルギル近郊では、垂直の岩壁に穿たれた洞窟堂に築かれたシャルゴレ(Shargole)が秘境の風貌で屹立。古壁画と小仏像を蔵し、山そのものが瞑想しているかのような静謐に包まれます。

ワカ(Wakha)村の断崖寺群の中にはギャル(Rgyal)僧院もあり、人口構成が変化する中でも村人が仏教儀礼と建築を守り継ぐ好例です。

風光明媚なサンクー(Sankoo)には小寺があり、仏教行事が続き、僧たちは多数派イスラーム地域で聖なる伝統を保つ喜びと課題を語ってくれます。

とりわけ興味深いのがトレスポーネ・ハンカー(Trespone Khanqah)というイスラーム神秘主義(スーフィー)の聖廟。仏教僧院とイスラーム聖地が長らく共存してきた稀有な地で、カルギルの宗教文化の織物を象徴します。周辺には仏教遺構や隠れた仏塔も点在し、境界の地の重層性を物語ります。

冒険心があれば、ブロクパ(ダルド)共同体のガルコネやダルチクなど、チベット仏教以前の精霊信仰の痕跡を留める村々へ。小祠や古儀礼が今も息づき、西ラダックのもう一つの聖なる拍動に触れられます。

滅多に訪れられない僻地の庵・隠遁所

ラダックの本質は極にあります——標高、静寂、そして止観。観光客で賑わう寺々の陰で、最も静かな霊性は断崖に貼り付く庵や峠の向こうの小堂に宿ります。パンフに載らぬ場所だからこそ、献身の響きが深い。行くには労力と意思、時に数日の歩行が要りますが、その報いは現代が忘れた孤独と臨在です。

ワンラ(Wanla)はラマユル道から分け入る支谷の小寺。11世紀創建の最古級の堂が残り、三層の観音堂と瞑想室を備えます。訪れ手少なく、ラダック中世仏教建築の美を静かに味わえます。

さらに隔絶するのがウムラ(Umla)。リングシェド近く、シャムとザンスカールを結ぶ踏路のみで辿れる断崖の庵。少数の僧が長期の沈黙行に入ります。肉体的には厳しいが、報いは「完全な静けさ」——風とマニ車の音だけ。

マルカ渓谷のトレッカーにはスキュ(Skyu)の小寺が穏やかな寄り道に。多くの人がニマリンへ急ぐ途中で見過ごしますが、畑と読経の声が魂に沁みる一隅です。

ヌブラの奥地のヤルマ・ゴンボ、リゾン系のチュリチャン尼僧院など、女性僧の修行世界に触れられる希少な場もあります。

さらに南、ルプシュとチャンタンの平野を越えると、巡礼路に結びついた知られざるユルチュンの小寺が。粘土壁と風化した仏塔が大地から生えるように立ち、建築の見事さよりも「場の力」——太古の祈りの残響——が支配します。

祭り・瞑想・僧院生活

石壁とマニ車の彼方に、修道院は生きた生態系として息づきます。季節祭礼、日々の勤行、生涯を賭す瞑想と奉仕——それが血流です。見学を超えて、動く献身に触れ、ひととき聖なる連続体の一部になる機会でもあります。

ラダック仏教の顕現の一つがチャム(仮面舞踏)。ヘミス、ティクセ、フィヤン、マトなどの大寺で毎年催され、娯楽ではなく儀礼です。面、所作、太鼓の一打ちに象徴力が宿り、舞僧は守護尊や明王を顕わします。最も著名なヘミス・ツェチュは6〜7月に催され、重さと歓喜が混然一体の祭です。

対照的に、ラダックの修道院は深い沈黙も与えます。リゾン、フギャル、ウムラのような僻地では、長期の瞑想リトリートを支え、僧や篤信の在家が数週間〜数年の沈黙行に入ります。読経・学修・身体法が一日のリズムを刻み、気づきと慈悲を練ります。

近年は短期体験の瞑想セッションや宿坊的滞在を受け入れる寺も増えました。ティクセ、リキル、ヘミスなどで早朝勤行の参観が叶えば、長号の響き、読経の律動、香る杜松に包まれる忘れ難い朝に出会えるでしょう。

僧院の一日は、日の出のプジャ、斎食、法論、読誦、季節の作業(バターランプの準備や壁画修復など)で巡ります。幼い沙弥は言語と哲学と儀礼芸を学び、長老は教師であり医癒者であり、聖と俗の管理者でもあります。僧院生活は逃避ではなく、能動的な献身なのです。

参観の折は、謙虚さと好奇心を。端正な服装、堂内での沈黙、聖物や壁画に触れないこと、礼拝中は静かに後方で。写真は必ず許可を。そっと捧げる喜捨は僧院の維持と教育に役立ちます。

旅行のヒント・ベストシーズン・責任ある旅

ラダックの修道院は普通の観光地とは違います。ここは僧や尼僧が暮らし、世紀を生き抜いた精神伝統の生きた聖地。祭礼、朝課、ストゥーパの間の静かな散歩——心構え・準備・敬意が体験を深め、地域の生活を妨げることなく支える鍵です。

ベストシーズン:一般に5月〜10月半ば。峠道が開き、晴天が多く、祭礼も盛期。6〜7月はヘミス・ツェチュ、9月は人出が落ち着き黄金色の光。冬(11〜3月)は高所の多くが雪で閉ざされますが、レー近郊の寺は開いており、寒さを厭わない写真家や求道者には親密な時間が流れます。

服装・作法:露出の少ない服装、堂内は帽子・サングラスを外し、靴は入口で。小声で、聖物や壁画に触れないこと。礼拝中は後方で静観。挨拶は「ジュレー(Julley)」と柔らかく。

写真:屋外は概ね可ですが、僧や儀礼、堂内は必ず確認を。古寺は壁画保護のため室内撮影禁止が多いです。

喜捨:入場料(20〜100INR程度)がある寺が多く、ない場合も小さな寄進は歓迎されます。

アクセス:レー近郊(ティクセ、シェー、スピトゥク)は車・バイクで日帰り可。フギャル、スムダ・チュン、ハンレなどは数日行程と道路事情への備えを。地元のドライバーやガイドを雇うのは、洞察が得られ地域経済の支援にもなります。

責任ある旅:地域運営の宿や民泊を選び、ゴミを出さず再利用ボトルと袋を携行。ドローンは許可なしで飛ばさない。ラダック語やチベット語で一言でも覚えると関係が和らぎます。

高所順応:多くの寺は標高3,000〜4,500m。まずレーで順応し、ヌブラ、ザンスカール、チャンタンへは段階的に。水分をとり、ゆっくり動き、高山病の兆候を見逃さないこと。

FAQ:ラダックの修道院

Q. ラダックにはいくつ修道院がありますか?

A. 200以上の修道院・ゴンパがあり、ヘミスやティクセのような大寺から、断崖の庵や尼僧院までさまざま。多くの村に小堂があり、修道院は文化と霊性に深く根差しています。

Q. 有名な修道院は?

A. ヘミス(最大・富裕)、ティクセ(弥勒大像)、アルチ(古壁画)、ディスキット(ヌブラの弥勒像)、フギャル(断崖の洞窟寺)など。

Q. 修道院に宿泊できますか?

A. 一部では簡素な宿泊が可能(ティクセ、ヘミス、ラマユル等)。共同トイレ、菜食、早朝起床が基本。長期の瞑想滞在は要事前手配。

Q. 拝観は無料ですか?

A. 多くは小額の拝観料(20〜100INR)あり。ない場合も喜捨歓迎。

Q. 祭礼を見られるベストシーズンは?

A. 6〜8月が最盛。マト、スピトゥク、ストクでは2〜3月の冬祭も。日程はチベット暦に依存するため観光局で確認を。

Q. 「ゴンパ」と「修道院」の違いは?

A. 実質同義です。「ゴンパ」はチベット語で「僻地の瞑想所」の意、英語の「モナステリー」に相当。

Q. 女性は全ての修道院に入れますか?

A. 基本的に歓迎。ただし特定儀礼時の内陣などは制限がある場合も。端正な服装と慣習の尊重を。尼僧の世界に興味があればチュリチャン尼僧院などを訪ねてみてください。

Q. 許可証は必要?

A. 多くは不要ですが、国境に近いヌブラ、ハンレ、パンゴン方面などはILP(内域許可証)が必要。レーで手配可。

Q. 子ども連れでも大丈夫?

A. もちろん。多くの寺は子どもを温かく迎えます(礼拝中は静かに)。

Q. ボランティアや学習は可能?

A. 事前調整が必要ですが、英語指導や維持作業の手伝いなどの機会も。瞑想学習はフギャルやリゾンなどで長期滞在の道が開けることがあります。