ティクセ僧院――早起きしてでも訪れる価値がある理由

ラダックの空が朝焼けに染まりはじめる頃、インダス渓谷には静寂が訪れます。古くから佇む山々が、何世代にもわたって繰り返されてきた儀式を見守っています。丘の上に白く佇むティクセ僧院が、朝の読経のやわらかな声で目覚める瞬間です。ここには急ぐ人はいません。あるのは静かなリズムと、冷たい空気に漂うお香のような“時の止まった感覚”です。

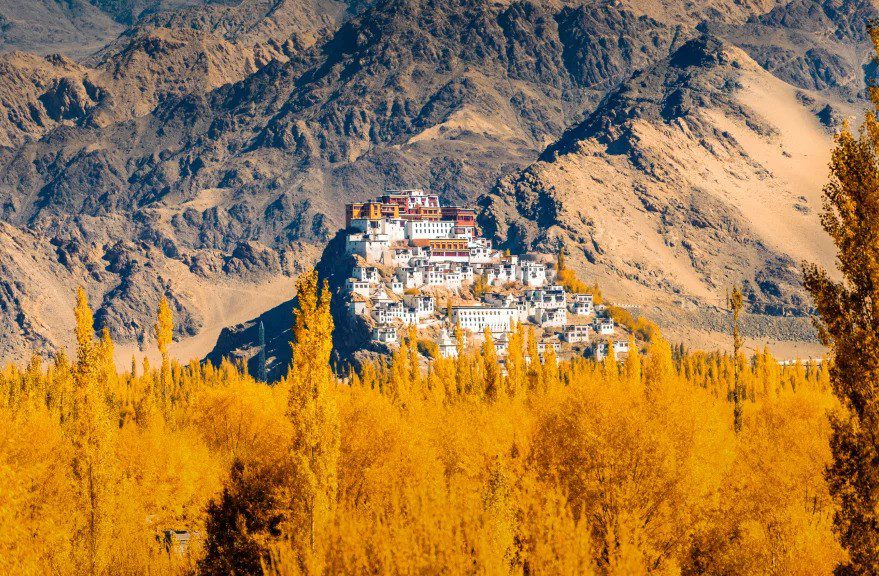

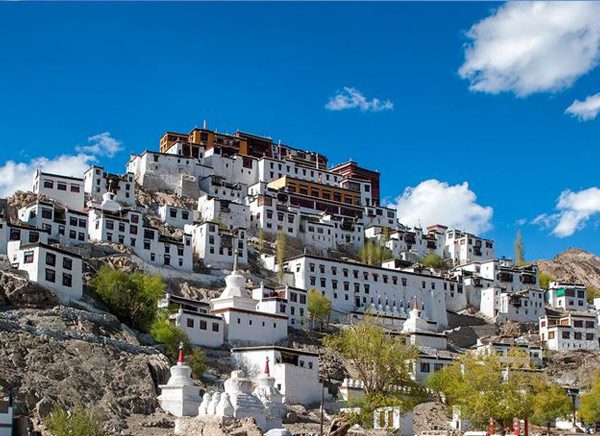

ティクセ僧院は「見る場所」ではなく、「感じる場所」です。時の流れがゆっくりと進み、山の空気に混じる祈りの声が、世代を超えて響いてきます。ラダックには壮麗なゴンパが数多くありますが、ティクセはチベット仏教の“生きた心臓”として、ひときわ存在感を放ちます。レーから18km、中央ラダック最大級で、しばしばラサのポタラ宮に例えられる美しい建築も見どころです。

層をなして丘を登る建物は、夜明けに白い壁と黄金の屋根が輝き始めます。高みに進むごとに、ただ標高が上がるだけでなく、別世界に引き込まれていく感覚に包まれます。祈りの間、仏堂、僧房、そして心を見透かすような弥勒菩薩像――それぞれの階層に聖なる空気が漂います。

ですが、ティクセ僧院が本当に忘れがたいのは、そのシルエットではありません。夜明け前の読経に僧侶たちと共に座す体験です。太陽が山々から顔を出す前、僧院の古い大広間には低く響く読経が満ち、建物だけでなく、訪れる人の内側にも静かな目覚めをもたらします。

これは単なる観光ではありません。聖なるリズムに招かれる静かな誘い。旅人として地図や予定表には載らない、“本物”の瞬間――静寂、畏敬、そして純粋な祈りの世界へと足を踏み入れる稀有な機会です。

だからこそ、ティクセは早起きしてでも行く価値があります。有名だからでも、写真映えするからでもありません。騒がしい世界の中で、ここには静寂が残っています。その余韻は、丘を後にしたあとも、あなたの中に静かに息づくでしょう。

夜明けの呼び声――日の出前から始まる旅

すべては暗闇の中から始まります。それは恐れや不安の暗闇ではなく、まるでオーケストラが始まる前の静けさのような“約束された”闇。ラダックの空にまだ星が散る頃、ゲストハウスを出て、凛とした朝の空気に包まれます。肌に触れる寒さも、静寂がやさしく包んでくれます。ティクセ僧院への旅は、もう始まっています。

レーからティクセへ向かう道は、この時間はまだ静まり返っています。眠る村や霜に覆われた畑を抜けて、18km先とは思えないほど、現代から時の流れをさかのぼるような感覚に。時折、羊飼いや、水汲みをする女性の姿が朝焼け前の景色に溶け込みます。ラダックの生活は早く始まり、魂もまた早く目覚めるのです。

丘の上に浮かぶティクセ僧院のシルエットが、白い層をなして夜明けの光に照らされる光景。静寂は深く、ただ音がないのではなく、“何か大いなるもの”が満ちているよう。風さえも敬意を払うような聖なる期待感が漂います。

日の出前に到着することが大切です。僧侶たちは太陽より早く起き、谷に最初の金色の光が差す頃には祈りを始めています。僧院の門は静かに開き、夜の精霊を起こさないように思えます。靴を脱いで、石造りの回廊を静かに歩きます。ジュニパーのお香の香りが迎え、バターランプが星のように瞬きます。奥の方から、低い読経の第一声が響き始めます。

ここにはガイドも、アナウンスも、掲示もありません。あなたは本能と敬意のままに進みます。エンジの衣を纏った若い僧侶が、静かに祈りの間へ案内してくれます。内部は、外界が消え去る別世界。静かに座り、“見学者”ではなく、“ただそこに居る者”として心から感謝します。

この一日は、予定表ではなく、聖なるものの息吹と共に始まります。この朝を経験すれば、もう普通の朝の感覚には戻れません。ティクセでの夜明けは、ただ空を照らすだけではなく、あなた自身の内にも新たな目覚めをもたらしてくれます。

朝の読経――静寂と祈りとチャイ

祈りの間の中は、影と琥珀色の光に包まれています。バターランプは古の星のように輝き、空気の動きに合わせて小さく揺れます。壁際の低い座布団に静かに腰掛け、すでに始まっているリズムを邪魔しないように気をつけます。目の前には背筋を伸ばして座る僧侶の列があり、山よりも古いかのような読経の声が響きます。

その音は大きくありません。深く、共鳴し、胸の奥にゆっくり響きます。言葉はチベット語で馴染みはありませんが、どこか“身体”で意味を感じ取れます。これはパフォーマンスではなく、“祈りそのものが音になった”瞬間。目を閉じている僧侶、数珠を静かに指で回す僧侶。お香の煙がゆっくりと天井の梁に向かい、呼吸のように昇っていきます。

時折、若い僧侶が列の間を歩き、金属の茶碗にチャイを注いで回ります。独特の香り――濃く、土のようで、塩気のある味。ヤクバターと塩、濃い茶葉から作られる「グルグルチャ(バター茶)」です。初めての人には不思議かもしれませんが、この祈りと静寂に包まれた瞬間には、ただの飲み物を超えた“儀式”や“分かち合い”の意味があります。

仏教徒でも、ここの出身でもありませんが、この場で――温かいチャイをすすり、低く響く読経を聴いていると――「受け入れられている」と自然に感じます。言葉も、説明もありません。でもすべてが“体験”として腑に落ちます。

祈りは一時間以上続きます。時間は雪のようにやわらかくなり、時折法螺貝が響き、長いトランペットの低音が加わります。楽器、読経、炎の揺らめき――すべてが音と静寂の織物となって、訪れる者を静かに浄化してくれます。

そして、始まりと同じように自然に、儀式は終わります。僧侶たちが静かに出ていき、広間は静まり返ります。もうしばらくその余韻に浸りたくて、席を立つのをためらうでしょう。「見学者」として来たのに、“内面が静かに変わっていた”――そんな体験。遠い異国で、ただ“存在そのもの”と親密になるような不思議な時間です。

訪問者として心がけたいマナー

「本物の体験」を求める現代ですが、聖なる場所は観光名所ではなく“信仰の家”であることを忘れてはいけません。ティクセ僧院では、そのことが美しく伝わってきます。建物に足を踏み入れるのではなく、誰かの“信仰のリズム”にそっと同調すること。それは、賞賛ではなく“敬意”を求められます。

祈りの間に入る前は、慌てず心を落ち着かせて靴を脱ぎましょう。服装は長ズボン、肩を隠したもの、できれば落ち着いた色を選びます。明るい赤でも咎められることはありませんが、やわらかな色の方が空間に溶け込みやすいでしょう。

座るときは、端の席を選びます。中央の列は僧侶のためのものです。足の裏を仏像や祭壇に向けて座らないよう注意しましょう。仏教文化では足は身体の中で最も低い部分とされており、聖なるものに向けるのは無礼とされています。

写真撮影を希望する場合は、必ず許可を得てから静かに行いましょう。祈りの僧侶は「被写体」ではなく、あなたのレンズよりもはるか昔から続く伝統の「生きた担い手」です。一番心に残るお土産は、“持ち帰らないもの”かもしれません。

儀式中は沈黙を保ちましょう。ささやき声も、携帯電話の光も控えてください。ただ自分の呼吸と読経の音に耳を傾けます。足がしびれたら、静かに体勢を直しましょう。みんなの静寂は“分かち合う贈り物”――それを乱さないように。

最後に、ここに居合わせることは“権利”ではなく“特権”であることを胸に刻みましょう。すべての旅人に開かれた窓ではありません。あなたの敬意が入場券、静寂が“ありがとう”の気持ち。そうしてはじめて、見学者でなく、この瞬間の一部になれるのです。

ティクセの朝の祈りに参加することは、「自分が属する必要はなく、ただ静かに耳を傾けるだけでいい」世界への訪問です。謙虚に、真摯に耳を澄ませば、僧院は言葉ではなく“存在感”でもっと多くを伝えてくれます。

朝の祈りのあと――静寂のまま一日を始める

祈りの余韻が僧院の壁に消え、法螺貝の響きも静まると、次に何をすればいいのか迷うかもしれません。でも、それこそがこの体験の美しさ。ここには予定表も、チェックリストもありません。ただ、“余韻を味わう招待状”が残されているだけです。

僧院の上層の中庭をゆっくり歩いてみてください。祈りが終わると、建物はさらに静かになり、僧侶たちはそれぞれの日課に戻ります。水を運ぶ修行僧や、わら箒で床を掃く年配の僧侶――どの所作も、読経のように静かで美しい。ここには誰も急ぎません。太陽でさえ、ゆっくりとヒマラヤの上に昇り、白い壁を黄金色に染めていきます。

屋上に登れば、インダス渓谷が巻物のように広がります。ポプラの並木の間に点在する村々、風にたなびく祈祷旗、朝日に輝く大麦畑――その景色は、自分の小ささと、世界の広がりを改めて感じさせてくれるでしょう。

僧院の大きな弥勒菩薩像を訪ねるのもよし、静かな中庭でチャイをいただきながら、心を空っぽにするのもおすすめです。本当の“精神的な体験”は、儀式の最中よりも、むしろその後の静けさに宿ることが多いものです。

僧院には小さな学校もあります。運が良ければ、幼い僧侶たちが声を揃えて経典を読む姿が見られるでしょう。ここでは伝統は石の中に凍りついているのではなく、長老から子供へと“息で伝えられている”のです。

誰も急かしません。でも、やがて下の道路から生活の音が聞こえてきます。エンジンをかける運転手、写真を撮りに来る観光客。魔法のような時間は少しずつ現実へと戻っていきます。しかし、何かが自分の中で静かに変わった――それは大げさな変化ではなく、魂の“微調整”のようなやさしい目覚めです。

僧院の階段を下り、谷に戻るとき、あなたは静寂そのものを持ち帰っています。仏教徒かどうかは関係ありません。大切なのは、一瞬でも“永遠”に触れ、それがあなたをも静かに包んでくれたということです。

ティクセ僧院訪問の計画

ティクセ僧院での朝の祈りを存分に味わうためには、少しだけ計画性が大切です。ラダックの旅は多くが“成り行き任せ”でも楽しめますが、この体験だけは“準備した人”に微笑みかけてくれる――夜明け前に目覚め、静かな聖なる時間へと歩み出せる旅人のための贈り物です。

ティクセ僧院はレーから南東へ約18km、車やタクシーで30~40分ほど。レーに滞在している場合は、前日にドライバーと打ち合わせておくと安心です。多くのドライバーは祈りの時間を把握しており、早朝にゲストハウスまで迎えに来てくれます。

朝の祈りは季節によって5時30分~6時ごろに始まります。正式なチケットや事前予約は必要ありませんが、時間厳守と敬意ある服装、そして“開かれた心”で臨むことが大切です。祭りや仏暦によってスケジュールが変わることもあるので、現地で時間を再確認しましょう。

おすすめの訪問時期は5月から10月。道路が開通し、天候も安定し、高地の朝日も素晴らしい季節です。冬はまた別の美しさがありますが、アクセスが困難で早朝の訪問には厳しい寒さとなります。

宿泊は、レー市内のゲストハウスやブティック宿、伝統的なホームステイやエコロッジなど選択肢が豊富です。もっと静かな環境を求めるなら、ティクセ村近くの宿もおすすめです。選択肢は限られますが、僧院へのアクセスが良く、より地元のリズムを感じられるでしょう。

高地の影響は人それぞれです。レーは標高3500m以上、ティクセはさらに高所です。到着後は必ず1~2日は高度順応の時間をとり、水分補給や軽めの食事、十分な休息を心がけましょう。僧院はいつでもあなたを待ってくれています。焦らなくて大丈夫です。

最後に、宿やホテルにティクセでの最新の催しについて尋ねてみてください。現地の祭りや特別な儀式に偶然立ち会えるかもしれません。たとえそうでなくても、朝の祈りだけで、十分に心に残る体験となるでしょう。

最後に――朝を超えた“記憶”として

旅の中には、壮大さよりも“やさしさ”で心に残る瞬間があります。ティクセ僧院の朝の祈りは、誰かに自慢したくなるような体験ではありません。スリルも、冒険談もありません。でもその静けさが、“ささやきの祝福”のように心の奥に静かに残るのです。

列車の時刻やオフィスの灯り、賑やかなカフェのある日常に戻っても、手の中のバター茶の温もり、僧侶たちのハミング、夜明けのバターランプの光を、ふとした瞬間に思い出すかもしれません。日常の真ん中で、あの思い出が香のように立ち上り、あなたを癒してくれるでしょう。

ティクセで見たものは、パフォーマンスや観光用のショーではありません。それは日々の営み、“観光に邪魔されない聖なるリズム”。あなたは観客ではなく、一瞬だけ招かれた“謙虚な客人”――時がゆっくり流れ、存在そのものが祈りとなる世界です。

「ラダックに行った」と誰かに話すとき、高地の峠や幻想的な景色を語ることもあるでしょう。でも、ふと立ち止まり、「あの朝…僧院で…」と口にしたとき、あなたは知るのです。“本物の出来事”がそこにあったと。静かで、何も求めず、ただ“聴くこと”を促す朝だったと。

それこそが、本当に求めていた旅――持ち帰るのはお土産ではなく“心”。呼吸が少しゆっくりになったり、まなざしがやさしくなったり。ヒマラヤの高地で、今もティクセの僧侶たちが祈っている。その片隅に、あなたの心もまだそこに座っている――そんな静かな記憶が残りますように。

著者について

エレナ・マーロウは、アイルランド生まれで、現在はスロベニアのブレッド湖近くの静かな村に暮らす作家です。

文化人類学を学び、“心で旅をする”ことを信条に、ヒマラヤの高地や僧院、辺境のコミュニティを十年以上にわたり歩き続けています。彼女の文章は、没入感のあるストーリーテリングと、場所の“静かな真実”に耳を傾けるスピリチュアルな視点が特徴です。

エレナは、「本当に深い旅は距離ではなく、“人”や“景色”、そして“自分自身”との繋がりの瞬間で測られる」と考えています。ガイドブックを越えた“心の旅”へ、読者をやさしく招いてくれます。

執筆していないときは、森の小道を歩いたり、高地の台所でお茶を楽しんだり、寺院の壁を照らす朝の光を眺めていることでしょう。