Нити тишины: жизнь среди чангов

Автор: Элена Марлоу

Пролог — Холод, который учит теплу

Когда ветер становится учителем

На рассвете на плато Чангтанг ветер — первый голос, который ты слышишь. Он проходит над землёй, такой широкой, что сама идея границ кажется здесь вымыслом. Высота — от 3 900 до 4 500 метров, и эта часть Ладакха тянется на восток к Тибету. Это безмолвная, высокогорная пустыня, получающая менее пятидесяти миллиметров осадков в год. Здесь, где царит ледяная тишина, живут чанги — кочевники, чья жизнь разворачивается между камнем, снегом и небом. Их дом не имеет адреса; он перемещается вместе с ритмом жизни. Для случайного наблюдателя их быт может показаться изгнанием, но для них это — форма принадлежности, движение как дом.

География выносливости

Ладакх зажат между хребтами Каракорум и Занскар, он словно приподнят над миром — там, где воздух разрежен, а звёзды близки. Но даже здесь выживание — не чудо, а закономерность. Жизнь чангов подчинена необходимости: высота диктует ритм сердца, ветер — календарь, снег — границы возможного. Административно их жизнь связана с округом Ньома, созданным в 1966 году, куда входят семнадцать крошечных поселений — Самад, Харнак, Рупшу, Корзок и другие. Они похожи не на деревни, а на сезонные созвездия. В Ханле, где расположена одна из самых высоких обсерваторий мира, телескопы изучают галактики, а под ними чанги всё так же следят за звёздами, как их предки века назад.

Чанги — люди ветра

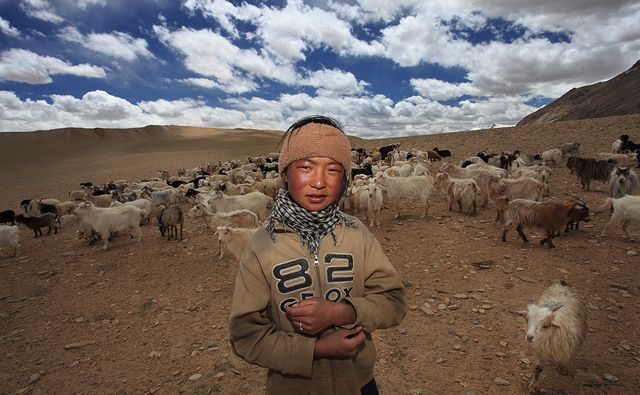

Кочевники адаптации

Чанги — не реликт прошлого, а хранители одной из самых сложных экосистем мира — мобильного скотоводства. Каждое хозяйство содержит овец, яков и, главное, коз чангра, дающих шерсть пашмины. Летом семьи живут в палатках из шерсти яка — ребо, устойчивых к ветру и достаточно лёгких, чтобы их перевозить. Зимой они переселяются в маленькие каменные дома. Их экономика построена не на излишках, а на обмене — между человеком и животным, землёй и небом. Это равновесие, сохранявшееся веками, остаётся сердцем нематериального наследия Ладакха.

Полиандрия и политика выживания

Многие поколения чангов практиковали полиандрию — когда одна женщина выходила замуж за нескольких братьев. Это было не проявлением экзотики, а блестящим решением. В краю, где нельзя было делить пастбища, такая форма брака сохраняла единство собственности и обеспечивала достаточное количество рабочих рук. В 1940-х годах правительство запретило полиандрию, назвав её отсталой, и этим нарушило тонкий баланс, поддерживавший общество и экосистему. Появилась нехватка труда, семьи раздробились, стада уменьшились. В исследовании 2020 года отмечено, что многие пожилые женщины по-прежнему считают старый обычай не позором, а мудростью: в условиях нехватки всё держалось на сотрудничестве, а не на романтике.

Пашмина — экономика хрупкости

Коза чангра и её география

Среди всех символов Ладакха ни один не столь важен экономически и культурно, как коза чангра (Capra hircus). Её подшёрсток даёт самую тонкую в мире пашмину — волокно тоньше человеческого волоса, способное удерживать тепло даже в самые лютые ночи Гималаев. В среднем каждое хозяйство владеет сотней коз, получая около 22 килограммов волокна в год. При рыночной цене 3 000–3 500 рупий за килограмм это даёт около 77 000 рупий дохода. Шестьдесят овец дают 90 килограммов грубой шерсти (ещё 6 700 рупий), а продажа двух яков добавляет около 40 000. Всего доход семьи составляет 150 000–200 000 рупий в год — немного, но это нить жизни там, где нет других источников.

Парадокс роскоши и труда

Пашмина — это парадокс. В долинах Леха и бутиках Дели она символ утончённости и стиля, но её рождение — в холодной тишине плато, в руках, потрескавшихся от ветра и соли. Половина дохода семьи уходит на покупку ячменя и фуража: пастбища больше не выдерживают растущих стад. Инфляция и нестабильные субсидии сжимают их мир, как ледяная хватка зимы. Натуральный обмен, связывавший кочевников и земледельцев, исчез, уступив место денежной экономике без опоры. Женщина из Харнака однажды сказала исследователю: «Раньше денег было мало, но уверенности больше. Теперь у нас нет ни того, ни другого».

Роль политики и её пробелы

Государство пытается помогать. Отдел овцеводства проводит селекционные программы, обучает ветеринаров, субсидирует до 50 % стоимости фуража. Но эти меры редко доходят до самых удалённых поселений, где высота становится препятствием не только для дыхания, но и для бюрократии. Чанги преодолевают дни пути, чтобы попасть в ветеринарный центр; сено привозят уже после снегопада. Кооперативы, созданные для стабилизации цен, часто существуют только на бумаге. Дороги заканчиваются раньше, чем кончается нужда. Цепочка стоимости пашмины тянется через континенты, но её основание по-прежнему — одна коза, поедающая скудную траву под ладакхским небом.

Скрытая экологическая цена

С ростом стад пастбища истощаются. Перевыпас разрушает тонкий альпийский грунт, вытесняя диких травоядных — киангов и бхаралов. Климат меняется: тёплые зимы нарушают циклы размножения, нестабильные снегопады сокращают запасы воды. Чанги оказываются между необходимостью и совестью: рынок требует больше шерсти, а земля всё слабее дышит. Веками они были хранителями равновесия, теперь их просят стать производителями для мира, который не видит их уязвимости. И всё же они выживают. Каждое вычёсанное волокно, каждый сотканный платок несёт в себе отзвук этой стойкости — тихий диалог между нуждой и достоинством.

Традиции в переходе

1962 год — когда горы разделили

1962 год рассёк Чангтанг, как тектонический разлом. Китайско-индийский конфликт начертил новые границы — линии, которых прежде не существовало. Солдаты пришли, в скалах прорубили дороги, и тишина плато стала стратегическим ресурсом. Тибетские беженцы пересекли перевалы, принеся с собой стада и обычаи, что усилило давление на истощённые пастбища. Чанги потеряли доступ к зимним угодьям, где кочевали веками. Потеря была не только пространственной, но и духовной: для кочевника путь — это молитва. Когда чертили границы, молитву оборвали на полуслове.

Медленное притяжение города

Лех, некогда удалённый торговый пост, теперь стал магнитом для тех, кто ищет образование, медицину и уважение современности. Примерно каждая третья семья чангов сегодня живёт на окраинах города. Казалось бы, выбор очевиден — кто откажется от больницы ради холода? Но цена перемен измеряется не рупиями, а ритмом. В городе время течёт не по ветру, а по часам. Старики, умевшие читать снег по облакам, теперь глядят в экраны смартфонов. Многие болеют не от климата, а от тоски. Один пастух сказал: «Мы видим сны о ветре, но он сюда не приходит».

Образование и язык забвения

В округе Ньома сорок государственных школ, многие из них — палатки, которые рушатся с первым ураганом. Зимой, когда семьи кочуют, посещаемость падает. Чтобы дать детям шанс, родители отправляют их в интернаты Леха и Сринагара. Это акт надежды — и изгнания. Молодёжь учит хинди и английский, но забывает чангскат. Возвращаясь домой, они говорят с бабушками через перевод. Так письменность вытесняет устную память. Одна старуха из Самада сказала: «Когда внучка читает книги, она забывает наши сказки». Между просвещением и потерей пролегает тонкая цена прогресса.

Изменяющийся ландшафт выживания

Арифметика нехватки

Статистика говорит прямо: половина дохода уходит на фураж и зерно; ветеринар — в двух днях пути; электричество непостоянно; медицинская помощь далека. Санитарии нет, вода — из ручьёв, которые зимой превращаются в лёд. Рацион — цампа, масло, молоко, сушёный сыр и мясо: калорийно, но без витаминов. Обморожения и болезни глаз — обычное дело. Женщины держат дом на плечах — топят печи, доят яков, прядут шерсть, растят детей, которые, возможно, не вернутся. Каждое жилище — семья и форпост одновременно. Когда снег перекрывает дороги, даже жар может стать смертельным. В мире, помешанном на скорости, чанги живут по иной математике: терпение, делённое на нужду, умноженное на веру.

Инфраструктура и иллюзия включённости

Доклады обещают страхование животных, восстановление пастбищ, обучение ветеринаров. Но на высоте проекты ломаются. Грузовики с сеном опрокидываются на перевалах; мобильная связь глохнет зимой; банковские счета остаются на бумаге. Развитие здесь — это история о расстоянии: между политикой и равниной, между обещанием и плато. «Они приходят с камерами, но не с кормом», — сказал пастух. Для чиновников прогресс — бетон, дороги, машины. Но для Ладакха устойчивость всегда ткалась, как пашмина: волокно за волокном, сезон за сезоном, памятью, а не цементом.

Меняющаяся экология веры

Монастыри веками управляли миграцией через астрологию и обряды. Перед переходом монахи совершали ла-це — обращение к божествам о защите стад. Сегодня эти ритуалы живут рядом с SMS-уведомлениями о прогнозе погоды. Вера и технология делят одно небо. Молодые пастухи носят солнечные панели и телефоны, слушают кино-песни у священных озёр. Мир пришёл на Чангтанг не войной, а дыханием времени. И всё же ритуалы продолжаются. Каждый переход всё ещё начинается с подношения масла на рассвете. Прогресс не уничтожил почтение — лишь изменил его язык.

Между политикой и памятью

Невидимое большинство нагорий

Снаружи чанги — лишь тысячи семей, рассеянные по безмолвной пустыне. Но именно они поддерживают экономику региона. Без их труда не было бы пашмины; без их стад замолк бы рынок Леха. И всё же их голос в политике почти не слышен. Заседания о «устойчивом развитии» проходят в конференц-залах, куда они никогда не войдут. Парадокс включённости в том, что она исключает тех, кто живёт дальше всех. Тишина плато становится их невидимостью.

Зависимость и достоинство

Деньги вытеснили бартер, но не принесли уверенности. Налоги теперь платят рупиями, товары покупают по плавающим ценам. Неравенство растёт между богатыми стадами и теми, кто вынужден продавать яков после плохой зимы. Бедность здесь измеряется не имуществом, а расстоянием — до школы, до врача, до признания. Но чанги сохраняют достоинство. Они всё ещё встречают гостей солёным чаем и словом джулей — которое значит и привет, и прощай, и спасибо. В нём вся философия сосуществования: всё делится, даже трудность.

Заключение — философия покоя

Слушая ветер снова

На плато Чангтанг тишина — не пустота, а структура. Пастухи, пересекающие эти равнины, — не реликт, а живая грамматика равновесия. Их путь, отпечатанный в следах копыт и тканях шалей, напоминает, что цивилизация — не комфорт, а искусство оставаться человеком среди трудностей. В отчёте 2020 года сказано: «Кочевничество и производство пашмины — культурное достояние Ладакха, но отсутствие инфраструктуры угрожает их выживанию». Чанги не ждут спасения — они ждут понимания.

Нить, что не рвётся

Где-то в Харнаке женщина встаёт до рассвета, разжигает очаг из навоза и расчёсывает шерсть козы. Каждое движение собирает не только волокно, но и память. Эта нить пройдёт тысячи километров и окажется на плечах того, кто не знает её имени. Но тепло, которое он почувствует, будет её. Пашмина — не роскошь, а география, превращённая в прикосновение: высота, тишина, стойкость, переведённые в красоту. Может быть, в этом и есть истинная экономика Ладакха — превращать суровость в смысл, а одиночество в достоинство. Чанги всегда знали это. Они измеряют богатство не рупиями, а утром, которое удалось пережить, дорогой, которую завершили, ветром, который запомнили.

Последняя строка: Жить на Чангтанге — значит жить в разговоре с землёй. Её тишина задаёт вопросы, на которые ни один город не знает ответа. Стойкость чангов — не ностальгия, а наставление: выживание и спокойствие могут делить один горизонт.

Элена Марлоу

Нарративный голос проекта Life on the Planet Ladakh

Писательница, исследующая тишину, культуру и устойчивость гималайской жизни.

Её работа — диалог между внутренними ландшафтами и миром высокогорного Ладакха.