Память под горами

Элена Марлоу

Прелюдия — Когда море спало под небом

Шепот соли на ветру

Есть утро в Ладакхе, когда воздух сам по себе кажется древним, как страница, медленно переворачиваемая в книге мира. Стоя над долиной Инда, ветер несет слабый вкус соли. Это вкус, которому не место здесь, на высоте почти 3500 метров над уровнем моря, и все же он сохраняется — словно океан никогда по-настоящему не ушел. Скалы, безмолвные и величественные, хранят в себе память о воде. Здесь начинается история: о море, которое стало горами, о месте, где камни помнят море.

Ученые называют это Тетисским океаном — исчезнувшим морем, когда-то лежавшим между Индией и Азией. Миллионы лет назад оно простиралось там, где сейчас возвышаются Гималаи. Индийская плита, неугомонная и настойчивая, начала свое медленное движение на север — движение, измеряемое не годами, а биениями каменного сердца. Когда плиты наконец встретились, море было поднято к небу. Отложения, некогда мягкие от морской жизни, превратились в известняк и сланец, теперь изъеденные гималайскими ветрами. Идя здесь, вы идете по морскому дну вечности.

Для путешественника Ладакх — это не пейзаж, а урок терпения. Горы напоминают нам, что всё меняет форму — вода превращается в камень, камень в пыль, пыль в тишину. В этих превращениях Земля учит смирению. Она шепчет, что созидание и разрушение — лишь разные куплеты одной песни. И где-то под вашими ногами спит аммонит — спиральное доказательство того, что память, однажды погребенная, никогда не умирает окончательно.

Море, ставшее горой

Медленное столкновение миров

Задолго до того, как человек научился измерять время, Земля уже писала свою великую поэзию. Столкновение индийской и евразийской плит не было взрывом, а постепенным, осознанным объятием. Всё началось глубоко под Тетисским океаном, где расплавленные породы поднимались вверх, образуя вулканические дуги, ныне застывшие в камне — Ладакхский батолит, сердце Трансгималайского хребта. Каждая гранитная жила рассказывает историю жара, давления и превращения. Прикоснувшись к этим скалам, вы прикасаетесь ко времени, уплотненному в текстуру.

Геологи читают эти слои, как монахи читают рукописи. Каждый пласт раскрывает строку истории: морские окаменелости, вдавленные в известняк, вулканические минералы, мерцающие под солнцем, метаморфические складки, изгибающиеся, как дыхание Земли. Зона шва Инда, тянущаяся через долину, — это место встречи континентов. Здесь океаническая кора была поглощена, расплавлена и возрождена как гора. И в этом насилии есть грация — красота формы, рожденная из трения. Горы — не статичные памятники; это жесты, пойманные в движении, всё ещё поднимающиеся, всё ещё помнящие.

В местных мифах вершины воспринимаются как божества, спящие под белыми одеялами. Наука лишь укрепляет эту веру — ведь эти боги реальны, пусть и медлительны. Их сны длятся миллионы лет, их пробуждения вырезают реки. Гималаи — живые существа, дышащие тектоническими ритмами, выдыхающие через оползни и эрозию. То, что мы называем ландшафтом, — это просто настоящее время долгой медитации геологии.

Где континенты целуются — зона шва Инда

Между пыльными скалами близ Ньомы и плавной дугой реки Инд лежит одно из самых значительных геологических образований Земли — зона шва Инда. Здесь граница между двумя древними мирами видна невооруженным глазом — встреча метаморфических пород индийской плиты и вулканических последовательностей Трансгималайской дуги. Этот узкий коридор отмечает окончательное соединение континентов, некогда дрейфовавших порознь. Для непосвященного взгляда это всего лишь полоса расколотого камня, но для тех, кто слушает, это пульс Земли, всё ещё бьющийся под поверхностью.

Каждый валун, каждое песчинка рассказывают историю движения. Черные слои сланца фиксируют огромное давление субдукции; светлые граниты повествуют о побеге магмы к поверхности. Вся долина — музей движения, застывшего в действии. И всё же здесь удивительно спокойно — словно Земля сама выдохнула после долгого напряжения. Путешественники часто описывают чувство покоя здесь, ощущение, что время сложилось само в себя. Возможно, так чувствует себя память в планетарном масштабе: тишина после столкновения, неподвижность после творения.

Окаменелости времени — когда камни хранят память

Чтение каменного письма

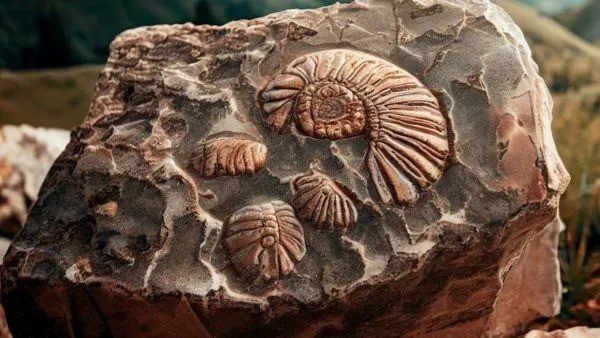

Высоко над Ламаюру, среди охристо-серебристых склонов, можно найти спиральный отпечаток аммонита — крошечный реликт Тетисского моря, свернувшийся, словно тайна. Когда-то он дрейфовал в теплых морских водах. Теперь он лежит в холодной пыли под небом совершенной синевы. Окаменелость не говорит, но её форма повествует о терпении, превосходящем воображение. Это запись жизни, превращенной в вечность. Держа её в руке, чувствуешь, как исчезает расстояние между живым и вечным.

Эти окаменелости разбросаны по Ладакху, как знаки препинания в мемуарах Земли. Некоторые вмурованы в известняковые стены, другие раскрыты оползнями или ветром. Они напоминают, что память — не только человеческое свойство: планета тоже помнит. Её память записана в слоях и камне, в минералах, когда-то сверкавших под мелководным морем. Даже цвета рассказывают истории: серый — древнего морского дна, розовый — окисленного железа, белые прожилки кальцита — след воды доисторических эпох. Вместе они образуют палитру, написанную самим временем.

Философия геологической памяти

Что значит для камня помнить? Помнить — значит противостоять забвению, нести вперед то, что иначе исчезло бы. Окаменелости Ладакха делают это без слов. Они напоминают, что память — не всегда сознание, иногда — это выносливость. Возможно, и мы созданы из такой же выносливости, из слоев воспоминаний, затвердевших под давлением. Камни учат нас, что время — не линия, а спираль: оно всегда возвращается, но никогда не повторяется. Воспоминания Земли не ностальгичны; они структурны, вписаны в её кости.

Когда я сижу среди сланцевых хребтов Занскара, я думаю о том, как хрупка человеческая память. Мы забываем людей, годы, даже собственные намерения. Но Земля не забывает ничего. Её память беспристрастна, точна и нетороплива. В мире, одержимом скоростью, геология — это искусство терпения. Смотреть на эти горы — значит встретиться с истиной: все истории, рассказанные достаточно долго, становятся камнем.

Жилы света — камни, что дышат

Язык кварца

Глубоко в хребтах у Хемиса кварцевые жилы сверкают под полуденным солнцем, словно застывшие молнии. Эти минеральные нити когда-то были каналами расплавленных флюидов, протекавших через трещины земной коры. За тысячелетия они остыли и затвердели, превратившись в светящиеся шрамы на темном граните. Местные называют их «жилами света», веря, что они указывают путь блуждающим душам в горах ночью. Наука называет их гидротермальными жилами, но в обоих объяснениях чувствуется благоговение перед невидимыми силами, формирующими видимый мир.

Кварцевые прожилки — это почерк Земли в форме кристаллов. Каждая трещина рассказывает о напряжении, каждое сияние — о разрядке. Проведя по ним пальцами, можно почти ощутить движение — не метафорическое, а механическое, шепот расширения и охлаждения. Поверхность гор становится дышащей кожей. В нужном свете эти жилы отражают небо, соединяя камень и воздух в миге чистой ясности. Это, возможно, пульс планеты, ставший видимым.

Дыхание под поверхностью

Представлять себе Гималаи неподвижными — значит не понимать их. Под каждой безмолвной долиной скрывается движение — магма поднимается, плиты трутся, реки вырезают новые пути. Даже вечная мерзлота дышит, расширяясь и сжимаясь с каждым сезоном. Земля, как и мы, беспокойна. Её дыхание медленно, но постоянно. Когда ветер скользит через ущелья, а земля тихо гудит под ногами — это Земля выдыхает, напоминая, что наше спокойствие временно.

В этой живой геологии начинаешь ощущать родство. Камни не сопротивляются времени; они сотрудничают с ним. Они изящно разрушаются, превращаясь в почву, затем в осадок, а потом снова в камень. Цикл повторяется, бесконечно, прекрасно равнодушный к человеческим срокам. Чем дольше смотришь, тем яснее понимаешь: постоянство — лишь иллюзия медленного движения.

Тишина как пейзаж

Где неподвижность становится священной

Тишина в Ладакхе — это не отсутствие звука, а присутствие пространства. Она наполняет долины между мыслями, паузы между словами. Сама геология усиливает её — огромные утесы, отражающие шепоты, сухие русла рек, приглушающие шаги. Эта тишина геологическая, а не эмоциональная. Это след исчезнувших морей и древних ветров. В монастырях, расположенных над долинами, монахи поют этой тишине, словно разговаривают с самой горой.

Есть странное утешение в осознании того, что тишина и камень — родственники. Оба выдерживают без жалоб. Оба фиксируют без суждения. Для путешественников, привыкших к шуму, ладакхская тишина поначалу может показаться тревожной. Но если остаться достаточно долго, тишина становится языком — диалектом терпения и смирения. Она учит, что слушание — это геологический акт: нужно быть достаточно неподвижным, чтобы эхо вернулось из глубин.

Священная геометрия горизонта

Если взглянуть сверху, горизонты Ладакха рисуют идеальные геометрии — треугольники теней, круги флагов, спирали ветреной пыли. Каждая форма отражает математику творения. Древние строители чортенов и ступ, кажется, знали это инстинктивно: геометрия — это синтаксис Вселенной. Те же пропорции, что формируют горы, управляют нашими сердцами — симметрия, равновесие, соразмерность. Когда свет падает на гребень складчатого известняка, он раскрывает ту же грацию, что и мандала, нарисованная на песке. В обоих есть непостоянство и завершенность.

«Возможно, горы не поднимаются к небу, — записала я однажды в блокноте, — а вспоминают море, которому когда-то принадлежали».

Река, которая помнит

Инд как живой архив

Река Инд течет через пустыню, как серебряная жила — терпеливая, настойчивая, вечная. Она несет ил бесчисленных эпох, частицы, некогда бывшие коралловыми рифами и вулканическими вершинами. Прорезая Ладакх, река рассказывает историю слоями: как море ушло, как горы поднялись и как жизнь приспособилась к обоим. Каждый изгиб реки — страница этой гидрологической рукописи.

Вдоль её берегов маленькие деревни цепляются за террасы, вырезанные из камня. Их поля ячменя мерцают, как острова в древнем океане пыли. Люди, живущие здесь, понимают двойственную природу реки — она и дарует, и разрушает, и хранит, и движется. Они называют её Сингe Кхабабс — «Львиный Рот» — имя, в котором звучат и сила, и благоговение. Наблюдая за её плавным изгибом на закате, чувствуешь невозможную близость воды и камня, вечно формирующих друг друга.

Вода, камень и круг возвращения

Есть тихая ирония в том, что вода, когда-то утопившая эти скалы, теперь освобождает их. Эрозия — просто ещё одна форма памяти. Река откапывает прошлое, обнажая окаменелости, минералы и слои забытых морей. Она пишет и стирает одной и той же рукой. В Ладакхе вода и камень — не противоположности; они соавторы творения. Вместе они создают пейзаж, как поэт и редактор, переписывающие труд друг друга на протяжении веков.

И так Инд течет — терпеливый, как дыхание, — напоминая, что память воды никогда не теряется, а лишь превращается. То, что когда-то было морем, теперь — река; то, что было движением, стало горой. В её течении заключено обещание возвращения.

Эпилог — Камни, мечтающие о море

Неподвижность после творения

На закате, когда последний свет исчезает с утесов Ламаюру, земля словно снова начинает дышать. Тени растягиваются по долине, как закрывающиеся страницы. Воздух остывает, неся запах пыли и можжевельника. Где-то глубоко под землей покоятся окаменелости — аммониты, фрагменты кораллов, безмолвные свидетели сна океана. Над ними колышутся молитвенные флаги, будто тронутые невидимым приливом.

Стоять здесь — значит почувствовать невозможное: море, поднимающееся к небу, небо, опускающееся в камень. Осознать, что память не связана со временем, а с превращением. Горы — это архивы движения, камни — автобиография планеты. А мы, краткие гости в их длинной истории, приглашены слушать — помнить, что всё, к чему мы прикасаемся, когда-то принадлежало чему-то другому. Возможно, в этом и есть истинный урок Ладакха: видеть не конец моря, а его продолжение в иной форме — всё ещё текущее, всё ещё живое, под нашими ногами.

Вопросы и ответы

Был ли Ладакх когда-то под морем?

Да. Миллионы лет назад Ладакх был частью Тетисского океана. Движение тектонических плит подняло морское дно в то, что мы теперь называем Гималаями. Окаменелости в Занскаре и Ламаюру дают видимое доказательство этого превращения.

Где путешественники могут увидеть морские окаменелости в Ладакхе?

Окаменелости часто встречаются в окрестностях Ламаюру, Занскара и близ долины Инда. Однако посетителей просят наблюдать, не собирая их, чтобы сохранить эти природные архивы для будущих поколений и научных исследований.

Что такое зона шва Инда?

Зона шва Инда — это граница между индийской и евразийской плитами. Это геологический пояс, фиксирующий столкновение и поднятие, породившие Гималаи, видимый возле реки Инд.

Насколько древние породы в Ладакхе?

Многие геологические образования Ладакха насчитывают от 40 до 200 миллионов лет — от морских осадочных пород до вулканических последовательностей, сформированных во время столкновения плит и поднятия.

Почему Ладакх считают геологическим чудом?

Ладакх демонстрирует почти все стадии горообразования в одном пейзаже — от окаменевших морских днов до активных разломов. Это одновременно геологический архив и философское зеркало превращения.

Заключение

История Ладакха — это не только рассказ о камне, но и о времени, выносливости и поэзии превращения. Горы не кричат свою историю — они шепчут её через окаменелости, кварцевые жилы и безмолвные горизонты. Путешествовать здесь — значит читать дневник Земли, написанный не чернилами, а осадком и небом. Когда камни помнят море, они напоминают нам, что перемены — это не разрушение, а непрерывность на другом языке. И если прислушаться достаточно внимательно, можно услышать, как океан всё ещё говорит — через дыхание гор, через пульс Земли, через тишину, что остается.

Она — повествовательный голос проекта Life on the Planet Ladakh,

коллектива рассказчиков, исследующих тишину, культуру и стойкость жизни в Гималаях.

Её работы отражают диалог между внутренними пейзажами и высокогорным миром Ладакха,

где философия и география часто дышат одним дыханием.