Introduzione – Una storia di due paesaggi

Dal vento delle Ande al silenzio dell’Himalaya

Il primo respiro che ho preso a Ladakh è sembrato più sottile dell’aria che ricordavo della Patagonia—ma in qualche modo più ricco, non in ossigeno, bensì in significato. Sono arrivata a Leh in una mattina limpida e azzurra, di quelle in cui il cielo sembra così vicino da poter premere la fronte contro una finestra silenziosa. L’Himalaya non ruggiva come le Ande. Sussurrava. Il suo silenzio non era vuoto; era presenza. In Patagonia il vento grida. Qui, a Ladakh, il silenzio ascolta.

Come consulente per il turismo rigenerativo, ho passato anni inseguendo paesaggi che spingono i limiti della vivibilità umana. Eppure questo era diverso. Le altitudini di Ladakh non sono solo al di sopra del livello del mare, ma in qualche modo al di sopra del tempo—galleggiando in un regno sottile dove pietra, cielo e anima negoziano il loro equilibrio. Dalle torri di granito di Torres del Paine all’ampia apertura della Valle di Zanskar, c’è una grammatica visiva condivisa: silhouette ruvide, cieli mutevoli e una certa geometria sacra che solo le montagne conoscono.

Ma sotto questa parentela visiva si cela una divergenza. Le Ande, soprattutto la Patagonia, portano un’energia di resistenza—venti che sfidano, fiumi che si ribellano. L’Himalaya, in particolare a Ladakh, offre invece sottomissione: all’altitudine, al clima, al silenzio spirituale. In Patagonia, il corpo impara a resistere. A Ladakh, impara a cedere.

Perché questo confronto è importante ora

Regioni remote come Ladakh e Patagonia non sono più avamposti isolati riservati solo ai viaggiatori più audaci. Ora sono frontiere simboliche—misure di come il turismo stia cambiando di fronte all’urgenza climatica, all’erosione culturale e alla crescente voglia di viaggio globale. I visitatori europei, sempre più consapevoli della loro impronta ambientale, pongono domande più difficili: Dove posso andare senza distruggere ciò che sono venuto a vedere? E altrettanto importante: Dove posso andare che mi trasformi, non solo mi intrattenga?

La verità è che Ladakh e Patagonia sono specchi naturali—riflettendo sia la fragilità degli ecosistemi sia la resilienza delle comunità tradizionali. Entrambe richiedono qualcosa dal viaggiatore: pazienza, rispetto e soprattutto presenza. E entrambe offrono qualcosa di più profondo delle vedute: offrono un ritorno a ciò che abbiamo dimenticato.

In questa serie esplorerò Ladakh attraverso il prisma dell’esperienza patagonica: la sua natura, la sua cultura e il percorso complesso e pieno di speranza dell’ecoturismo. Ai lettori di tutta Europa—coloro che hanno camminato nelle foreste basche, navigato nei fiordi norvegesi o scalato le Dolomiti—invito a guardare Ladakh non come una frontiera lontana, ma come un’eco parallela dei paesaggi a cui sono già affezionati.

L’architettura della natura – montagne, cielo e solitudine

Paesaggi che ridefiniscono la scala umana

È facile sentirsi piccoli davanti alle Ande. È inevitabile nell’Himalaya. In Patagonia, la natura spesso arriva in movimento—un soffio di vento, una tempesta, un condor che cavalca le termiche. A Ladakh, la natura arriva nel silenzio. Le montagne non si muovono. Restano. E nella loro silenziosa permanenza, sminuiscono non solo il corpo, ma anche l’ego.

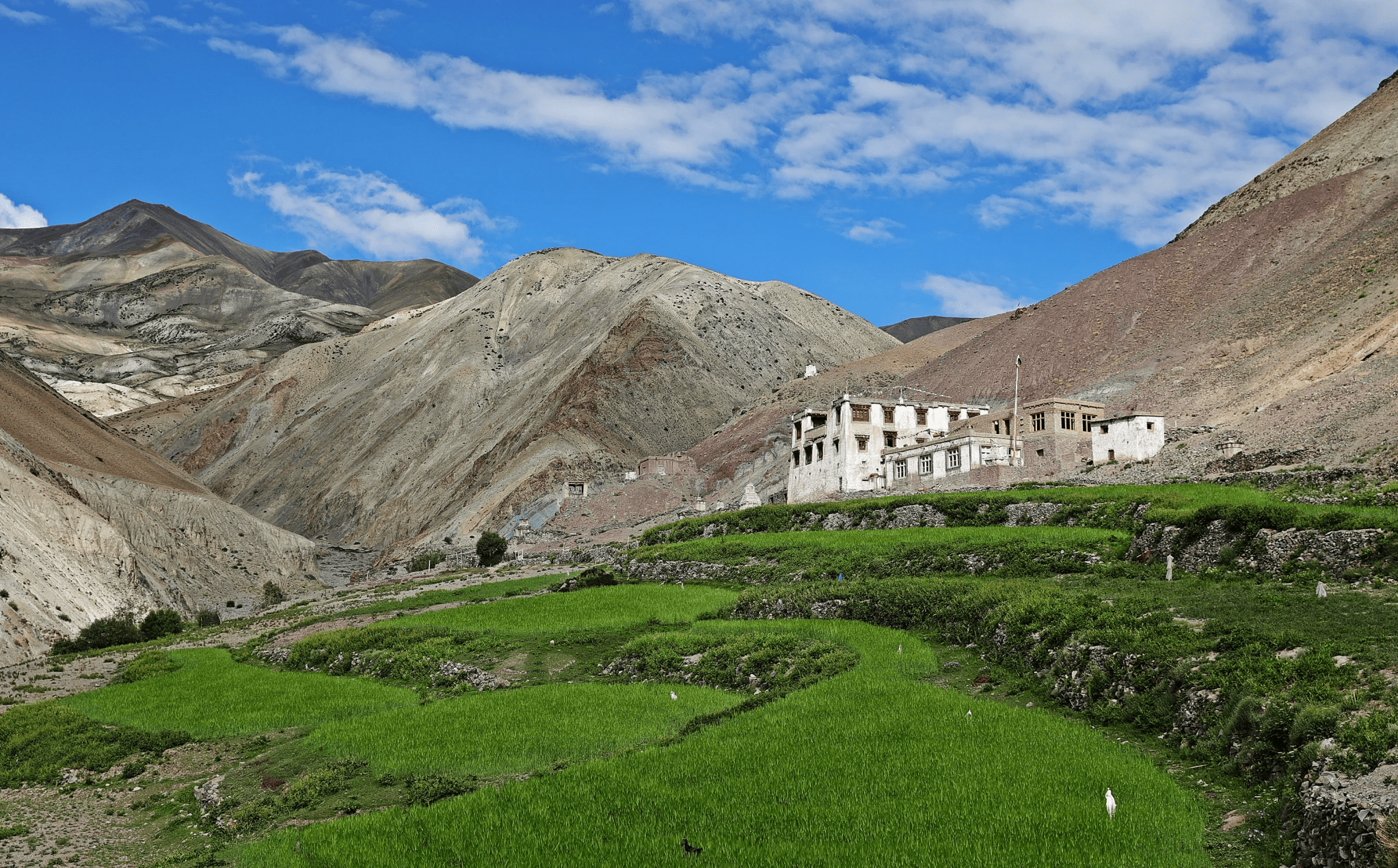

Nel Valle di Nubra, mi sono ritrovata a seguire le creste con la stessa riverenza che avevo riservato alla skyline frastagliata della catena del Fitz Roy. Ma qui i contorni sono più morbidi, più antichi, più consumati—come le ossa di qualcosa di saggio. L’aria è più sottile, e lo sono anche i suoni. Non ci sono venti ululanti qui, solo il leggero crepitio di una bandiera di preghiera nel vento.

Geologicamente, Ande e Himalaya sono nati entrambi da violenze tettoniche, ma i loro vocabolari visivi sono distinti. Le aguzze punte di granito della Patagonia, come quelle del Campo di Ghiaccio del Sud, sembrano dichiarazioni. Le catene ondulate di Ladakh—spesso intrecciate con antiche valli glaciali—sembrano più meditazioni. In entrambi i casi, però, ci si confronta con la scala. Non quella che si misura in metri, ma in umiltà.

Durante un’escursione verso la base di Kongmaru La, un passo elevato nella Valle di Markha, ho osservato un branco di bharal—pecore blu dell’Himalaya—muoversi sulle scogliere con la stessa leggerezza che avevo visto nei guanachi della Patagonia. L’eco era sorprendente. Così come i condor dominavano i cieli di Aysén, Ladakh appartiene al gipeto, il nibbio reale. Specie diverse, ma maestà simile.

Vivere agli estremi – come il clima plasma cultura e viaggio

Sia Ladakh che Patagonia esistono al limite di ciò che è sopportabile. Con meno di 100 mm di precipitazioni annue in alcune parti di Ladakh e un ritiro glaciale persistente nel Cile meridionale e in Argentina, il clima non è uno sfondo—è un protagonista.

In Europa, parliamo del tempo come di una conversazione. In questi luoghi, è una negoziazione con la vita. La falda acquifera, i livelli di ossigeno, l’angolo del sole—ognuno determina per quanto tempo un villaggio può sostenersi, o se un trekker si acclimaterà in sicurezza. Ho incontrato agricoltori ladakhi che parlano della neve come i vignaioli della Loira parlano della pioggia: intimamente, ansiosamente, reverentemente.

Mentre il turismo rigenerativo guadagna slancio in tutta Europa, le esperienze di regioni come Ladakh e Patagonia offrono lezioni cruciali. Questi non sono territori da consumare—sono luoghi che sfidano il visitatore ad adattarsi, non il contrario. I loro climi estremi non sono ostacoli; sono l’essenza della loro resilienza.

Assistere a un’alba sulla luna sopra il lago Tso Moriri o a un’alba sul ghiacciaio Perito Moreno significa riconoscere che la natura non è solo bella—è istruttiva. La solitudine di queste terre selvagge ad alta quota insegna una lingua che abbiamo quasi dimenticato nelle nostre città: la lenta, sacra grammatica della meraviglia.

La spina dorsale culturale – sacralità, semplicità e sopravvivenza

Dai Mapuche ai monasteri: radicamento spirituale in territori duri

C’è qualcosa di straordinariamente simile nel modo in cui gli anziani Mapuche del Cile meridionale parlano della terra e nel modo in cui i monaci ladakhi parlano delle montagne. In entrambe le culture, il paesaggio non è una risorsa. Non è una vista. È un parente. Un insegnante. Una presenza.

In Patagonia, il concetto di Itrofill Mongen—l’interconnessione di tutti gli esseri viventi—è intrecciato nella cosmologia Mapuche. A Ladakh, questo riflette la comprensione buddista dell’interdipendenza: la convinzione che nulla esista in isolamento. Più ascoltavo, più mi rendevo conto che queste idee non sono filosofie. Sono meccanismi di sopravvivenza vestiti di linguaggio spirituale. Quando vivi a 3.500 metri sopra il livello del mare, la tua teologia non può essere astratta. Deve essere utile.

Ho passato una mattina seduta con un monaco nel monastero di Hemis. Mi ha offerto tè al burro e abbiamo parlato del fiume che scorre vicino a casa sua. Ha detto che lo ascolta come si ascolta una storia—a volte gioiosa, a volte feroce. Ho ricordato un momento simile lungo il Río Baker, dove una donna Mapuche descriveva l’umore del fiume come se descrivesse un fratello. Queste non sono metafore. Sono relazioni.

Per i viaggiatori europei che spesso visitano i luoghi sacri come spettatori, questa è un’invito: non a consumare una cultura, ma a partecipare al suo ritmo. Ladakh, come Patagonia, non mette in scena le sue tradizioni per i visitatori. Le vive—silenziosamente, senza scuse. La sfida è essere abbastanza fermi per vederlo.

Ospitalità nelle dure condizioni – un’etica condivisa di generosità

Più duro è il clima, più caloroso è il benvenuto. L’ho riscontrato nei villaggi flagellati dal vento sulla steppa patagonica e nei villaggi arsi dal sole nascosti tra le pieghe delle montagne di Ladakh. In entrambi i luoghi, l’ospitalità non è una transazione—è un’etica.

In Patagonia, un gaucho che viveva a tre giorni dalla strada più vicina mi ha offerto riparo. A Ladakh, sono stata accolta in una casa di famiglia nel villaggio di Rumbak, dove la matriarca insisteva che prendessi le coperte più calde, anche se la notte scendeva sotto lo zero. Questi gesti non sono rari. Sono la routine. E ci dicono qualcosa su cosa significhi comunità quando la terra non offre scorciatoie.

I soggiorni in famiglia a Ladakh, molto simili alle estancias in Patagonia, offrono più di un alloggio. Offrono una porta verso un altro ritmo di vita, governato dalle stagioni, dal bestiame e dal lavoro condiviso. Ti svegli al suono dell’orzo che viene macinato, non al traffico. Mangi ciò che la terra offre—radici, frutta secca, burro salato. Il ritmo è deliberato, così come la cura.

Per i visitatori europei, dove il viaggio spesso punta alla comodità, questo può essere sia uno shock culturale sia una rivelazione. Qui non sei un cliente. Sei un ospite. E questa distinzione cambia tutto. Ti rallenta. Ti addolcisce. Ti ricorda che nei luoghi più impegnativi, la generosità non è facoltativa—è sopravvivenza.

Il costo della scoperta – ecoturismo o eco-impatto?

Il boom dei viaggiatori consapevoli

Negli ultimi anni si è verificato un cambiamento sottile nella mentalità di viaggio europea. Non ci accontentiamo più di andare in un posto “bello”. Sempre più spesso vogliamo andare in un posto significativo. Con questo desiderio arriva un bilancio: i nostri viaggi possono guarire, invece di danneggiare? Questa domanda risuona forte in luoghi come Ladakh e Patagonia—regioni un tempo protette dall’isolamento, ora esposte alle correnti crescenti del turismo globale.

Entrambe le regioni hanno visto un aumento costante dei visitatori. Nel decennio precedente alla pandemia, i permessi di trekking a Ladakh sono più che raddoppiati. Nel frattempo, Torres del Paine in Patagonia ha accolto oltre 250.000 turisti all’anno, mettendo sotto grande pressione i suoi fragili sentieri e gli ecosistemi glaciali. Questi numeri riflettono una fame di natura selvaggia—ma rivelano anche un paradosso: più cerchiamo solitudine e purezza, più rischiamo di disturbarle.

Nel mio lavoro, ho parlato con guide locali a Leh e Puerto Natales che esprimono sia gratitudine sia preoccupazione. Il turismo porta reddito, sì—ma anche rifiuti di plastica, diluizione culturale e valori mutevoli. Quando l’economia diventa dipendente dai visitatori, l’anima di un luogo può iniziare a erodersi.

Eppure, c’è speranza. Molti dei viaggiatori di oggi—specialmente da Germania, Paesi Bassi, Francia e Scandinavia—arrivano a Ladakh con domande ponderate. Cercano soggiorni in famiglia, non hotel. Vogliono trekking lenti, non itinerari veloci. Chiedono come compensare la loro impronta di carbonio, come fare volontariato, come sostenere cooperative locali. Non sono mode. Sono segnali di un nuovo tipo di viaggiatore: uno che comprende che il viaggio stesso deve essere rigenerativo.

Cosa mi ha insegnato la Patagonia sulla conservazione

Nel Cile meridionale ho percorso parte della Route of Parks—un corridoio di conservazione lungo 2.800 chilometri attraverso parchi nazionali e aree protette. Promossa da Tompkins Conservation, è un esempio audace di cosa succede quando iniziativa privata e volontà pubblica si uniscono per la conservazione. I sentieri sono chiaramente segnalati. L’educazione dei visitatori è integrata nell’infrastruttura. Il turismo è trattato non come un diritto, ma come un privilegio.

Ladakh si trova a un bivio simile. Il suo territorio è altrettanto maestoso. La sua gente, altrettanto radicata. Ma la pressione qui è diversa. Le infrastrutture si sviluppano rapidamente, a volte in modo sconsiderato. I bus turistici ora entrano in villaggi che un tempo accoglievano solo pellegrini o pastori. La plastica si accumula lungo fiumi sacri. Il mal di montagna è trattato con superficialità da visitatori che non si fermano ad acclimatarsi, mettendo a rischio sé stessi e le risorse locali.

Ma gli strumenti di protezione esistono. Restrizioni di zonizzazione, turismo basato sulla comunità, cooperative di guide e segnaletica educativa non sono ideali lontani—sono meccanismi pratici già attivi altrove. Se Ladakh guarda alla Patagonia non solo come a un’altra regione selvaggia, ma come a un mentore, può evitare molte delle difficoltà che hanno già messo alla prova la frontiera meridionale del Sud America.

La lezione è chiara: la bellezza selvaggia deve essere curata, non consumata. Senza limiti, anche il viaggiatore più consapevole diventa un agente inconsapevole di erosione. Ma con visione e cura, l’ecoturismo può diventare una forza di protezione—un modo per lasciare i luoghi migliori di come li abbiamo trovati.

Il futuro è ora – rigenerare ciò che visitiamo

Oltre la sostenibilità: un modello rigenerativo per Ladakh

In Europa spesso parliamo di sostenibilità come obiettivo. Ma dopo aver trascorso del tempo a Ladakh, sono giunta alla convinzione che la mera sostenibilità non sia più sufficiente. Dobbiamo muoverci verso la rigenerazione. In Patagonia, questa idea sta prendendo piede tramite programmi di rinaturalizzazione, ripristino di specie autoctone e gestione dei parchi che va oltre la conservazione verso una rinascita attiva. Ladakh, seppur all’inizio della sua trasformazione turistica, ha la possibilità di saltare direttamente a un quadro rigenerativo—prima che il danno si instauri.

Ma cosa significa turismo rigenerativo qui, in questa terra di cielo e pietra? Significa progettare viaggi che guariscono—sia per la terra sia per le persone. Significa incoraggiare i viaggiatori a camminare, non a guidare; a restare più a lungo, non a correre; a imparare dai locali, non a istruirli. Significa limitare il numero di visitatori in aree sensibili come Tso Moriri, Zanskar e la Valle di Nubra—luoghi già sotto pressione durante i picchi stagionali.

Gli elementi fondamentali esistono già. I sistemi di conoscenza tradizionali di Ladakh, dall’irrigazione (i zings) all’architettura sostenibile (case di terra battuta), sono radicati in principi rigenerativi. Ciò che serve è un modo per integrare queste pratiche nell’economia del viaggio. Qui politica e filosofia devono incontrarsi—dove governanza locale, operatori turistici e viaggiatori si allineano intorno a un’etica condivisa: dare più di quanto si prende.

Nei Paesi Bassi, dove sono cresciuta, abbiamo perfezionato l’efficienza. In Perù, dove ora vivo, stiamo riscoprendo antichi metodi rigenerativi. Ladakh si trova tra questi mondi—curioso tecnologicamente, ricco culturalmente e vulnerabile ambientalmente. È un luogo dove il viaggio rigenerativo potrebbe diventare più di una teoria. Potrebbe diventare un modello.

Il ruolo del viaggiatore: testimone, non consumatore

Mentre stavo vicino a Stok Kangri all’alba, con gli scarponi piantati nella sabbia ricoperta di brina, pensavo a quante volte scambiamo il viaggio per possesso. Raccogliamo luoghi come trofei, cataloghiamo momenti per Instagram, corriamo verso le cime per poi scendere quasi senza un respiro consapevole. Ma Ladakh insegna qualcos’altro. Insegna a essere un testimone.

Essere testimone significa arrivare senza conquista. Ascoltare senza presumere. Vedere un villaggio e non chiedersi come fotografarlo, ma come rispettarlo. Nel modello rigenerativo, il viaggiatore diventa un partner nella protezione—non un intruso, ma un partecipante alla custodia del paesaggio e della cultura.

I viaggiatori europei—specialmente quelli che cercano già significato oltre le mete—hanno un ruolo unico da svolgere. Le vostre scelte contano. La scelta di viaggiare in bassa stagione. La scelta di sostenere un soggiorno in famiglia. La scelta di camminare, chiedere, rallentare. Queste scelte non migliorano solo il viaggio; rafforzano i luoghi che siete venuti ad ammirare.

Ladakh non deve diventare la prossima destinazione sovrasviluppata. Può diventare la prima regione ad alta quota guidata rigenerativamente in Asia meridionale. Ma solo se tutti scegliamo la presenza alla pressione, e la cura al consumo. Questa scelta inizia non nelle sale governative, ma nel cuore di ogni viaggiatore.

Conclusione – Quando i venti parlano la stessa lingua

Il sacro in due emisferi

Mentre mi preparo a lasciare Ladakh, mi ritrovo a tornare al vento. Qui è più silenzioso che in Patagonia, ma non meno espressivo. In entrambi i luoghi, il vento non è solo un fenomeno meteorologico—è un messaggero. In Patagonia, ruggisce sulle pianure con l’urgenza della sopravvivenza. A Ladakh, sussurra tra stup e pietre, portando il silenzio dei secoli.

Pur separati dai continenti, questi due mondi ad alta quota parlano la stessa lingua elementare. Parlano nel silenzio, nella scala, nella sacralità. Ci ricordano che ci sono ancora luoghi sulla Terra dove la terra detiene autorità, dove il viaggiatore deve ascoltare prima di agire, e dove la bellezza esiste non per il nostro consumo, ma per la nostra contemplazione.

Penso spesso agli europei che ho incontrato in questi viaggi—coloro che hanno viaggiato non per conquistare, ma per connettersi. Una donna belga che ha camminato nella Valle di Markha e ha pianto vedendo una nonna ladakhi che coltivava un campo di orzo. Una coppia olandese che ha saltato i punti salienti e invece ha trascorso due settimane aiutando una comunità a installare luci solari. Questi sono i nuovi pellegrini—non verso templi o cattedrali, ma verso paesaggi dove il divino è scritto nella roccia e nella neve.

A chi legge da Berlino o Bergen, da Barcellona o Bruxelles: sappiate che le vostre scelte come viaggiatori hanno potere. Ladakh non è solo un’altra destinazione. È una prova—della nostra moderazione, della nostra consapevolezza, della nostra umiltà. Ci chiede qualcosa di raro: ricevere senza prendere, testimoniare senza alterare, viaggiare non verso l’esterno, ma verso l’interno.

E così, mentre il vento di Ladakh sfiora la mia tenda per l’ultima volta, porto con me la sua quiete—proprio come porto il ruggito della Patagonia. Due venti. Due mondi. Una verità condivisa: la terra non è nostra da usare, ma da cui appartenere.

Originaria di Utrecht, nei Paesi Bassi, Isla Van Doren è una consulente per il turismo rigenerativo con oltre un decennio di esperienza in diversi paesaggi ecologici—dalle steppe ventose della Patagonia alle foreste pluviali delle Ande peruviane, dove ora risiede poco fuori Cusco.

A 35 anni, porta una voce unica nel mondo del viaggio sostenibile—una voce che unisce profondità accademica e sensibilità poetica. I suoi scritti sono noti per intrecciare analisi statistiche, riflessioni ecologiche e risonanza emotiva, invitando i lettori a un rapporto più lento e consapevole con i luoghi che esplorano.

Il primo viaggio di Isla a Ladakh ha segnato una svolta. Guardando l’Himalaya attraverso la lente della sua esperienza patagonica, traccia paralleli acuti e analitici tra regioni remote, sfidando le narrative convenzionali del turismo. Il suo lavoro incoraggia i viaggiatori a diventare non solo visitatori, ma custodi dei paesaggi che attraversano.

Attraverso narrazione, consulenza e collaborazione sul campo, sostiene un futuro in cui il viaggio rigenera anziché esaurire. Scrive per riconnetterci—non solo con la natura, ma con la responsabilità che deriva dall’osservare la sua bellezza.