Trame di silenzio: vita tra i Changpa

Di Elena Marlowe

Prologo — Il freddo che insegna il calore

Quando il vento diventa maestro

All’alba sull’altopiano del Changthang, la prima voce che si sente è quella del vento. Si muove su una terra così vasta da sfidare ogni idea di confine: un’altitudine tra i 3.900 e i 4.500 metri, che si estende a est verso il Tibet. Questo è il remoto sud-est del Ladakh, un deserto d’alta quota che riceve meno di cinquanta millimetri di pioggia all’anno. In questo silenzio immenso vivono i Changpa, pastori nomadi la cui intera esistenza si svolge tra pietra, neve e cielo. La loro casa non è fissa; migra con il ritmo stesso della vita. Per chi non conosce la montagna, può sembrare un esilio. Per loro, è appartenenza in movimento, una geografia imparata a memoria.

La geografia della resistenza

Il Ladakh, sospeso tra le catene del Karakoram e dello Zanskar, siede in cima al mondo — dove l’aria è sottile, le stelle sono vicine e l’orizzonte sembra vivo. Eppure, anche qui, sopravvivere non è né un miracolo né un caso. Le vite dei Changpa sono organizzate dalla necessità: l’altitudine determina il battito del cuore, il vento stabilisce il calendario, e la neve traccia il confine tra il possibile e l’impossibile. Il cuore amministrativo della regione, il Blocco di Nyoma, fondato nel 1966, comprende diciassette piccoli villaggi come Samad, Kharnak, Rupshu e Korzok. Ognuno funziona meno come un insediamento permanente e più come una costellazione stagionale. A Hanle, dove si trova uno degli osservatori astronomici più alti del mondo, gli scienziati scrutano le galassie sopra i 4.500 metri; ma sotto, i Changpa continuano a orientarsi con le stesse costellazioni dei loro antenati.

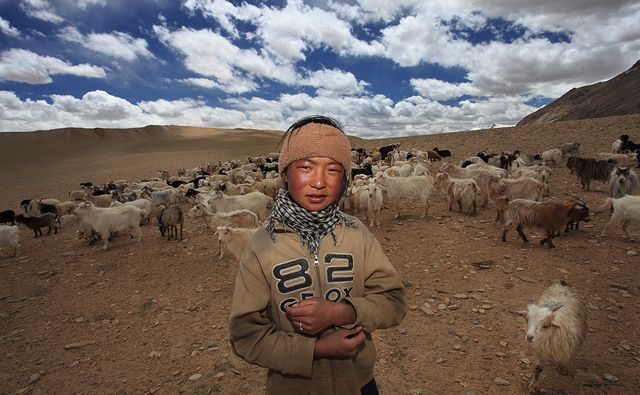

I Changpa — Il popolo del vento

Nomadi dell’adattamento

I Changpa non sono reliquie del passato; sono i custodi di uno dei sistemi ecologici più raffinati del mondo — il pastoralismo mobile. Ogni famiglia possiede una combinazione di pecore, yak e le preziose capre Changra, fonte del Pashmina. Durante i mesi caldi, le famiglie vivono in tende di pelo di yak chiamate rebo, resistenti al vento ma leggere abbastanza da seguire l’erba. In inverno, si ritirano in piccole case di pietra e fango, costruite vicino ai torrenti ghiacciati. La loro economia non si basa sull’eccesso, ma sullo scambio — tra uomo e animale, terra e cielo. Questo equilibrio, sostenuto per secoli, rimane il cuore del patrimonio immateriale del Ladakh.

Poliandria e la politica della sopravvivenza

Per generazioni, i Changpa hanno praticato la poliandria — una donna sposata con più fratelli della stessa famiglia. Non era una curiosità romantica, ma un atto di geniale pragmatismo. In un paesaggio che non poteva permettersi la divisione, il sistema impediva la frammentazione della proprietà e conservava la forza lavoro necessaria per mantenere le mandrie. Il governo l’ha vietata negli anni ’40, definendola arretrata. Ma il divieto ha spezzato un equilibrio sottile che teneva insieme il tessuto sociale ed ecologico. La scarsità di manodopera è aumentata. Più bocche da sfamare hanno significato mandrie più piccole e meno mobilità. Uno studio del 2020 riporta che alcune donne anziane difendono ancora la pratica — non per nostalgia, ma per riconoscere che, in un ambiente di scarsità, la cooperazione era la forma più pura d’amore.

Pashmina — L’economia della fragilità

La capra Changra e la sua geografia

Tra i simboli viventi del Ladakh, nessuno è così vitale economicamente — o così frainteso culturalmente — come la capra Changra (Capra hircus). Il suo sottopelo produce il Pashmina più fine del mondo, più sottile di un capello umano e capace di trattenere il calore nelle notti himalayane più dure. Ogni famiglia possiede in media circa cento capre, producendo circa 22 chilogrammi di fibra all’anno. Al prezzo di mercato di ₹3.000–3.500 al chilogrammo, ciò equivale a circa ₹77.000 di reddito annuale. Le sessanta pecore contribuiscono con 90 chilogrammi di lana grezza (₹6.700), e due yak venduti ogni anno portano ₹40.000. In totale, una famiglia media guadagna tra ₹150.000 e ₹200.000 all’anno — una somma modesta secondo qualsiasi standard, ma una linea di vita in una terra dove le alternative sono poche.

Il paradosso del lusso e della fatica

Il Pashmina è un paradosso. Nelle valli di Leh e nelle boutique di Delhi è simbolo di lusso ed eleganza — grazia drappeggiata sulle spalle di chi vive lontano. Ma la sua creazione inizia nel silenzio gelido dell’altopiano, tra mani screpolate dal vento e dal sale. Il cinquanta per cento del reddito di una famiglia Changpa viene speso per acquistare orzo e foraggio, poiché i pascoli non riescono più a sostenere le mandrie durante tutto l’anno. L’inflazione e i sussidi imprevedibili riducono ulteriormente i margini. L’economia del baratto, che un tempo univa nomadi e contadini, si è dissolta, sostituita da un’economia monetaria priva di stabilità. Una donna di Kharnak disse una volta a un ricercatore: “Prima avevamo meno soldi ma più certezza. Ora non abbiamo né l’una né l’altra.”

Il ruolo delle politiche e le loro lacune

Gli interventi governativi esistono ma restano incoerenti. Il Dipartimento di Zootecnia ovina gestisce programmi di selezione genetica, formazione veterinaria e sussidi che coprono fino al 50% dei costi del foraggio. Tuttavia, queste misure raramente raggiungono gli angoli più remoti dell’altopiano, dove l’altitudine è una barriera non solo per il respiro ma anche per la burocrazia. I nomadi viaggiano giorni per raggiungere un centro veterinario; la consegna del foraggio spesso arriva dopo la neve. Nel frattempo, le cooperative create per stabilizzare i prezzi talvolta esistono solo sulla carta. L’infrastruttura del sostegno — strade, catene del freddo, servizi bancari digitali — finisce dove la strada diventa polvere. Il valore del Pashmina attraversa i continenti, ma le sue fondamenta riposano ancora sul dorso di una capra che bruca l’erba rada sotto un cielo ladakhi.

Il costo ambientale nascosto

Con l’aumento delle mandrie per soddisfare la domanda di mercato, i pascoli soffrono. Il sovrapascolo ha iniziato a degradare il suolo alpino, spingendo lontano erbivori selvatici come il kiang e il bharal. Il cambiamento climatico aggrava la crisi: inverni più miti disturbano i cicli riproduttivi, e nevicate irregolari limitano la riserva naturale d’acqua. I Changpa si trovano intrappolati tra sopravvivenza e tutela — spinti dal bisogno economico ad ampliare le mandrie pur assistendo all’esaurimento della loro terra. Per secoli hanno vissuto come custodi dell’equilibrio. Ora sono chiamati a essere produttori in una catena globale che non vede né comprende la loro fragilità. Eppure, in mezzo a tutte queste contraddizioni, resistono. Ogni fibra pettinata, ogni scialle tessuto, porta l’eco di quella resistenza — un dialogo silenzioso tra necessità e grazia.

Tradizione in transizione

1962 — Quando le montagne furono divise

L’anno 1962 tagliò il Changthang come una linea di faglia. Il conflitto sino-indiano ridisegnò confini che, fino ad allora, erano stati soltanto idee nella neve. Arrivarono i soldati; le strade furono scavate attraverso antichi pascoli; il silenzio dell’altopiano divenne strategico. Profughi tibetani attraversarono il Ladakh portando con sé mandrie e consuetudini, aumentando la pressione su pascoli già fragili. I Changpa, improvvisamente recintati dai confini, persero l’accesso ai terreni d’inverno che avevano ancorato per generazioni il loro ciclo migratorio. La perdita non fu solo spaziale ma spirituale: per un nomade ogni sentiero è una preghiera. Con una riga sulla mappa, quelle preghiere furono interrotte a metà frase.

Il lento richiamo della città

Leh, un tempo remoto emporio sulla rotta tra l’Asia Centrale e l’India, è diventata una calamita per chi cerca scuola, medicina e una forma moderna di dignità. Oggi circa una famiglia Changpa su tre vive ai margini della città. Il cambiamento sembra inevitabile, persino logico — chi sceglierebbe la durezza al posto dell’assistenza sanitaria? Eppure il costo non si misura in rupie, ma in ritmo. In città il tempo non scorre più con il vento ma con l’orologio. Anziani che un tempo leggevano le nuvole per prevedere la neve ora fissano schermi che mostrano un meteo per un cielo di cui non sentono l’odore. Molti si ammalano non di malattia ma di sradicamento della memoria. «Sogniamo il vento», disse un uomo a un ricercatore, «ma qui non ci fa visita».

Istruzione e la lingua del dimenticare

Nel Blocco di Nyoma quaranta scuole statali servono insediamenti dispersi; molte sono tende che si piegano alla prima tempesta. La frequenza cala ogni inverno quando le famiglie si spostano o le strade si chiudono. Per garantire istruzione, i genitori mandano i figli in collegi a Leh o Srinagar. È un atto di speranza — e anche un esilio. I giovani imparano inglese e hindi, non il Changskat; tornano parlando ai nonni attraverso una traduzione. A ogni pagella, un pezzo di cultura orale sbiadisce. Lo sviluppo porta alfabetizzazione, ma insegna anche a dimenticare. Una nonna di Samad sussurrò: «Quando mia nipote legge i libri, dimentica le nostre storie.» Tra illuminazione e perdita si colloca il prezzo del progresso.

Paesaggi mutevoli della sopravvivenza

L’aritmetica della scarsità

Le cifre raccontano la storia con chiarezza: metà del reddito domestico speso in foraggio e grano; centri veterinari a due giorni di cammino; elettricità incerta; sanità distante. Non esiste rete fognaria e l’acqua potabile si raccoglie direttamente dai ruscelli che gelano per mesi. Diete ricche di tè al burro e orzo tostato riscaldano i corpi ma difettano di vitamine essenziali. Congelamenti e infezioni oculari sono comuni. Le donne sostengono il peso della resistenza — alimentano il fuoco, mungono gli yak, filano la lana, crescono figli che forse non torneranno più all’altopiano. Ogni casa è insieme famiglia e frontiera. Quando la neve sigilla le strade, persino una febbre può diventare fatale. In un’economia globale ossessionata dalla velocità, i Changpa vivono con un’altra matematica: pazienza divisa per necessità, moltiplicata per fede.

Infrastrutture e l’illusione dell’inclusione

I rapporti ufficiali mettono in luce schemi per assicurazione del bestiame, rigenerazione dei pascoli e formazione veterinaria. Ma l’attuazione vacilla dove inizia l’altitudine. Camion carichi di foraggio slittano sui passi ghiacciati; i ripetitori telefonici falliscono in inverno; i conti bancari restano teorici per chi non ha connettività. Qui lo sviluppo è spesso storia di distanza — tra politica e pianura, promessa e altopiano. «Vengono con macchine fotografiche e quaderni», disse un pastore, «ma non con il foraggio». L’immaginario amministrativo continua a vedere il progresso come cemento: strade, edifici, macchine. Ma in Ladakh la resilienza non è mai stata edificata con il calcestruzzo. È stata tessuta, come il Pashmina — filo dopo filo, stagione dopo stagione, tenuta insieme più dalla memoria che dal materiale.

L’ecologia cangiante della credenza

Per secoli i monasteri hanno governato la migrazione tramite astrologia e rito. Prima di spostarsi, i monaci celebravano il lha-tse, chiedendo alle divinità locali di benedire le mandrie. Oggi questi riti sopravvivono ma convivono con notifiche governative inviate via SMS. Fede e tecnologia condividono lo stesso cielo. Alcuni giovani pastori portano pannelli solari e telefoni satellitari; altri fanno risuonare canzoni di Bollywood vicino a laghi sacri. Il mondo è arrivato sul Changthang non come invasione ma come diffusione. E tuttavia, in mezzo a queste collisioni del tempo, una tranquilla continuità persiste. Ogni viaggio inizia ancora con un’offerta di burro all’alba. Il progresso non ha cancellato la devozione — ne ha solo cambiato il vocabolario.

Tra politica e memoria

La maggioranza invisibile delle alte terre

Per il mondo esterno i Changpa sono pochi — qualche migliaio di famiglie sparse in un deserto senza mappa. Ma sono i custodi di una risorsa che sostiene un’intera economia a valle. Senza il loro lavoro il Pashmina non esisterebbe; senza le loro mandrie i mercati di Leh resterebbero muti. Eppure la loro rappresentanza nel processo decisionale è quasi assente. Le riunioni sullo «sviluppo sostenibile» spesso si tengono in sale conferenze che loro non vedranno mai. L’idea di inclusione, ironicamente, esclude chi vive più lontano dal centro. Il silenzio dell’altopiano diventa la loro invisibilità.

Dipendenza e dignità

Il denaro ha sostituito il baratto, ma non l’incertezza. Le tasse ora si pagano in rupie; beni un tempo scambiati per fiducia si acquistano a prezzi oscillanti. Le disuguaglianze si approfondiscono tra famiglie con mandrie più grandi e quelle costrette a vendere animali dopo un inverno difficile. Qui la povertà si misura non nei beni ma nella distanza — dai mercati, dalle scuole, dal riconoscimento. Eppure i Changpa conservano una dignità rara. Salutano ancora gli estranei con tè salato e la parola julley — che significa insieme ciao, arrivederci e grazie. Contiene un’intera filosofia di convivenza: che tutto, persino la durezza, si condivide.

Conclusione — La filosofia della quiete

Tornare ad ascoltare il vento

Su tutto il Changthang il silenzio non è vuoto. È struttura — un modo di conoscere. I pastori che attraversano ogni stagione queste pianure non sono resti di un mondo in estinzione; sono la grammatica vivente dell’equilibrio. Le loro vite, registrate in ogni impronta di zoccolo e intrecciate in ogni scialle, ci ricordano che la civiltà non è sinonimo di comfort. È l’arte di restare umani in un terreno difficile. Un rapporto del 2020 conclude che «il pastoralismo e la produzione di Pashmina costituiscono un patrimonio culturale del Ladakh, ma l’assenza di infrastrutture e di una politica coerente ne minaccia la sopravvivenza». I Changpa però non aspettano di essere salvati. Aspettano di essere compresi.

Il filo che dura

Da qualche parte a Kharnak una donna si alza prima dell’alba, accende un fuoco di sterco e comincia a pettinare il morbido sottopelo di una capra. Ogni passata raccoglie non solo fibra ma memoria. Quella fibra percorrerà centinaia di chilometri, attraverserà oceani e infine riposerà sulle spalle di qualcuno che forse non saprà mai il suo nome. Eppure il calore che sentirà sarà il suo. Il Pashmina non è un semplice oggetto di lusso; è geografia resa tangibile — altitudine, silenzio, resistenza trasformati in grazia. Forse questa è la vera economia del Ladakh: convertire la durezza in bellezza e l’isolamento in significato. I Changpa l’hanno sempre saputo. Non misurano la ricchezza in rupie ma in mattine sopravvissute, viaggi compiuti e venti ricordati.

Nota finale: Vivere nel Changthang significa vivere in conversazione con la terra. Il suo silenzio pone domande a cui nessuna città sa rispondere. La resistenza dei Changpa non è nostalgia — è istruzione. Ci insegna che sopravvivenza e serenità possono condividere lo stesso orizzonte.

Elena Marlowe

La voce narrativa di Life on the Planet Ladakh

Una narratrice che esplora il silenzio, la cultura e la resilienza della vita himalayana.

Il suo lavoro riflette un dialogo tra paesaggi interiori e il mondo d’alta quota del Ladakh.