Quando la distanza diventa una forma di fede

Di Declan P. O’Connor

Introduzione — L’epoca che ha dimenticato come essere lontani

Il crollo dello spazio sacro

Nel secolo digitale, l’umanità è arrivata a vivere in una prossimità invisibile che appiattisce sia la geografia che la riverenza. Abitiamo dispositivi che promettono connessione ma rubano la lenta grazia della separazione. La teologia un tempo considerava la distanza come un ponte verso il divino: l’intervallo tra l’uomo e il divino non era un ostacolo, ma una tensione necessaria. Eppure oggi quella tensione è anestetizzata da un’immediatezza senza fine. Rinfreschiamo i nostri feed invece dei nostri spiriti, confondendo la velocità con il significato e la connessione con la comunione.

Viaggiare in Ladakh significa riscoprire la distanza nella sua forma cruda e corporea. L’aria si fa sottile; le montagne scavano vasti silenzi tra gli insediamenti umani. Ciò che la tecnologia chiama “ritardo” diventa una forma di preghiera. L’altitudine di 4.000 metri disciplina la percezione—rallenta la mente finché il pensiero non si allinea al respiro. La teologia della distanza non è nostalgia per l’isolamento; è la riscoperta dello spazio come tessuto morale, dove il finito e l’infinito si incontrano senza collassare l’uno nell’altro.

Il miraggio della vicinanza

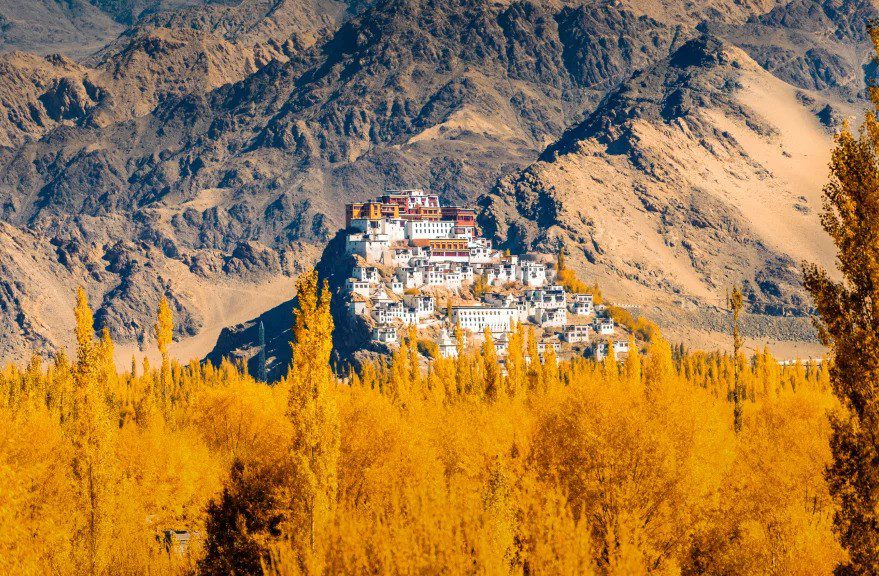

La civiltà moderna celebra la vicinanza come virtù: risposte immediate, accesso istantaneo, l’illusione dell’intimità attraverso gli schermi. Eppure tale prossimità spesso cela una siccità spirituale. Senza intervalli, l’esperienza soffoca. L’altopiano ladakho, con i suoi monasteri sparsi come punteggiatura sull’orizzonte, dimostra che la lontananza non è vuoto—è punteggiatura nella grammatica dell’essere.

Il teologo dell’Himalaya non è un monaco in ritiro, ma un viaggiatore che impara la moderazione. Ogni pausa sul sentiero, ogni ritardo nella comunicazione, diventa un sacramento dell’attenzione. L’anima inizia ad ascoltare quando il segnale si indebolisce. Questo è il paradosso: ciò che il mondo definisce disconnessione può, in realtà, essere una comunione di ordine più profondo.

“Il silenzio non è assenza di suono, ma presenza di distanza.”

La geografia sacra dell’assenza

Ladakh come paesaggio di riverenza

Le valli del Ladakh insegnano una lezione antica: la geografia può plasmare la teologia. La distanza qui è sia fisica che metafisica—definisce il ritmo della vita. Tra i monasteri si estendono tratti di terreno che richiedono pazienza e umiltà. I villaggi devono attraversare fiumi, scalare passi ghiacciati o aspettare un unico autobus che potrebbe non arrivare quel giorno. Tali ritmi resistono alla tirannia dell’urgenza.

Ogni separazione diventa un’educazione alla dipendenza reciproca. La teologia della distanza non glorifica la solitudine; rivela l’interconnessione come qualcosa che matura nel tempo e nella misura. Nella luce limpida di Leh, lo spazio tra i propri pensieri sembra misurabile. La tecnologia annulla tali distanze, ma in Ladakh esse ritornano come strumenti di equilibrio. Ogni ritardo, ogni silenzio, è una forma di disciplina etica.

L’altitudine della riverenza

L’altitudine è l’architettura della distanza. L’aria sottile dell’alta Himalaya impone umiltà: ogni respiro ci ricorda che l’esistenza è in prestito, non posseduta. A queste altezze, la distanza assume densità—diventa qualcosa attraverso cui si cammina, non solo si misura. La lenta ascesa lungo il fiume Indo è un apprendistato teologico, che insegna che lo sforzo santifica il significato.

Praticare la distanza significa arrendersi al controllo. La montagna non cede all’impazienza, né il sentiero si adatta alla convenienza. La teologia, allora, non è credenza ma postura—la disponibilità a inchinarsi davanti allo spazio. La compressione del mondo attraverso gli schermi ci ha privato di questa postura. Eppure in Ladakh il corpo stesso diventa liturgia; il respiro, una confessione ricorrente. Il silenzio che cala tra le montagne non è vuoto—è l’eco residua della creazione.

L’eresia digitale — Connessione senza presenza

L’illusione dell’accesso infinito

Scorriamo tra vite, eventi e tragedie in una prossimità perpetua, come se l’empatia potesse essere trasmessa dalla larghezza di banda. Ma lo specchio digitale riflette solo frammenti; la sua intimità è sintetica. La teologia della distanza propone un’inversione eretica: che la salvezza possa trovarsi non nella connessione, ma nel ritiro.

Nei monasteri di Thiksey o Diskit, la comunicazione è filtrata attraverso il silenzio rituale. I monaci scrivono meno parole, ma ognuna porta il peso della sincerità. Contrasta questo con il messaggiare incessante della modernità—le nostre conversazioni raramente durano, eppure il nostro rumore perdura. L’intelligenza artificiale amplifica ulteriormente tutto ciò, dando linguaggio senza ascolto. Costruisce vicinanza cancellando la presenza.

L’etica dell’intervallo

La distanza crea spazio per la percezione morale. Quando tutto diventa istantaneamente visibile, l’immaginazione morale collassa. Il viaggiatore in Ladakh impara che vedere meno può significare comprendere di più. Tra due zone Wi-Fi, l’assenza di segnale può sembrare esilio—ma è proprio lì che la riflessione si approfondisce.

L’etica dell’intervallo afferma che il ritardo non è inefficienza—è integrità. Inviare un messaggio attraverso un passo di montagna e attendere tre giorni per una risposta non è scomodità; è un dialogo modellato dalla riverenza. In una cultura ossessionata dall’ottimizzazione, il Ladakh sussurra un’altra verità: il messaggio non inviato potrebbe essere il più sacro.

La pratica del ritiro

Il ritiro come resistenza

Il ritiro nell’era dell’IA è spesso scambiato per sconfitta. Eppure ogni grande teologia comincia con un atto di ritiro—Cristo nel deserto, il Buddha sotto il fico sacro. L’isolamento del Ladakh ravviva questa tradizione nella forma secolare del viaggio. Il viaggiatore che osa disconnettersi compie una ribellione silenziosa contro l’impero dell’immediatezza.

La distanza non isola; purifica. L’atto di aspettare—che sia per una strada libera o per il passaggio di un satellite—restituisce ritmo al pensiero. La teologia della distanza diventa così un pellegrinaggio della percezione. Quando il rumore esterno si ritira, la voce interiore può finalmente parlare.

La liturgia della lentezza

Nei mercati di Leh, le transazioni si svolgono al ritmo della conversazione. Nelle valli remote come lo Zanskar, un viaggio che altrove richiederebbe ore esige giorni. Ma la lentezza qui non è inefficienza—è un ecosistema di grazia. Ogni momento ha peso, ogni gesto risonanza.

I viaggiatori moderni, abituati alla velocità, spesso scambiano tutto ciò per arretratezza. Eppure la liturgia della lentezza è un’educazione alla dignità. Insegna che l’esperienza deve fermentare prima di diventare saggezza. Il viaggiatore che rallenta al ritmo del Ladakh scopre che la distanza non è solo spaziale—è esistenziale, uno spazio in cui il sé si dissolve nel paesaggio.

Il monastero moderno — Tecnologia e trascendenza

Algoritmi e il crollo dello stupore

La tecnologia promette onnipresenza ma consegna distrazione. Abbiamo costruito un mondo che abolisce la lontananza, ma che si sente perennemente distaccato. La teologia della distanza ci invita a reclamare lo stupore—a reintrodurre il mistero dove i dati hanno colonizzato la meraviglia.

L’intelligenza artificiale può scrivere saggi sulla fede, ma non può inginocchiarsi. Il viaggiatore che guarda un tramonto himalayano senza scattare una foto compie un atto di resistenza—un rifiuto di convertire la bellezza in dati. In quel rifiuto nasce la riverenza.

Il monastero senza mura

Forse il monastero del futuro non è un edificio ma una pratica di moderazione. Non è necessario fuggire dal mondo digitale, ma imparare ad abitarlo con consapevolezza monastica. La teologia della distanza non demonizza la tecnologia; ci chiede di ristabilire le soglie. Uno smartphone può essere sia altare che abisso, a seconda di come lo si avvicina.

I paesaggi del Ladakh insegnano il discernimento: alcune distanze devono rimanere sacre. Le bandiere di preghiera sventolano non per essere fotografate, ma per ricordarci che venti invisibili trasportano significato oltre la vista.

Il ritorno — Riconquistare l’intervallo sacro

Il pellegrinaggio dell’attesa

Ogni viaggio in Ladakh comincia con un ritardo. Voli bloccati dal tempo, strade ostruite dalla neve—tali interruzioni hanno qualcosa di divino. L’attesa diventa rito; l’impazienza, un peccato di incredulità. La teologia della distanza culmina qui: nella consapevolezza che la fede è resistenza plasmata dall’incertezza.

Ai cancelli del monastero, un visitatore può attendere ore prima di incontrare il lama. Eppure quell’attesa non è vuota—raffina il desiderio. In una cultura che misura il tempo in clic, tale pazienza è rivoluzionaria. Il pellegrino impara che il mondo non si muove al nostro comando; si dispiega nel proprio ritmo di grazia.

Il silenzio come ritorno

Il ritorno dal Ladakh non è mai completo. Qualcosa della sua altitudine rimane—il battito più lento, il senso acuito dell’assenza. Tornati nelle pianure della connessione costante, si percepisce la povertà della vicinanza. La teologia della distanza non prescrive un ritiro dalla società; chiede una ricalibrazione della prossimità. Per essere vicini, bisogna prima imparare a essere lontani.

FAQ

Cosa si intende per “Teologia della distanza”?

Si riferisce a un’idea filosofica e spirituale secondo cui la separazione, sia fisica che mentale, restituisce significato in un mondo iperconnesso. La distanza diventa una forma di riverenza piuttosto che di isolamento.

Come il Ladakh incarna questa teologia?

Attraverso la sua geografia e il ritmo della vita. Le sue montagne e i suoi silenzi insegnano pazienza, umiltà e consapevolezza—qualità che la velocità moderna erode.

La disconnessione è la stessa cosa della solitudine?

Non proprio. La solitudine affina la percezione, mentre la disconnessione senza scopo può essere semplice fuga. La vera solitudine, come praticata in Ladakh, riconnette alla profondità.

Come possono i viaggiatori praticare la distanza?

Abbracciando la lentezza, permettendo al silenzio di maturare e rispettando gli intervalli che la tecnologia cerca di cancellare. La distanza si coltiva attraverso l’attenzione.

Che ruolo gioca la tecnologia in questa riflessione?

La tecnologia non è il nemico; la dipendenza non esaminata lo è. La teologia della distanza invita al discernimento—sapere quando connettersi e quando fermarsi.

Conclusione — La santità del messaggio non inviato

La teologia della distanza ci ricorda che non ogni presenza deve essere immediata. In un mondo che idolatra la velocità, la quiete diventa preghiera. Gli altipiani del Ladakh offrono non fuga, ma insegnamento: respirare più lentamente, ascoltare tra i suoni, valorizzare il tempo prima della risposta.

Quando torniamo dalle montagne, la lezione perdura—le connessioni più significative sono quelle che avviciniamo con distanza, umiltà e tempo. Il messaggio non inviato, la pausa prima della risposta, il silenzio che segue la comprensione—questi sono gli ultimi sacramenti di un mondo ancora capace di meraviglia.

un collettivo di racconti che esplora il silenzio, la cultura e la resilienza della vita himalayana.