Quando il fiume ricorda più di noi

Di Elena Marlowe

Preludio — Il respiro sotto le montagne

La sorgente a Senge Zangbo: dove la neve diventa racconto

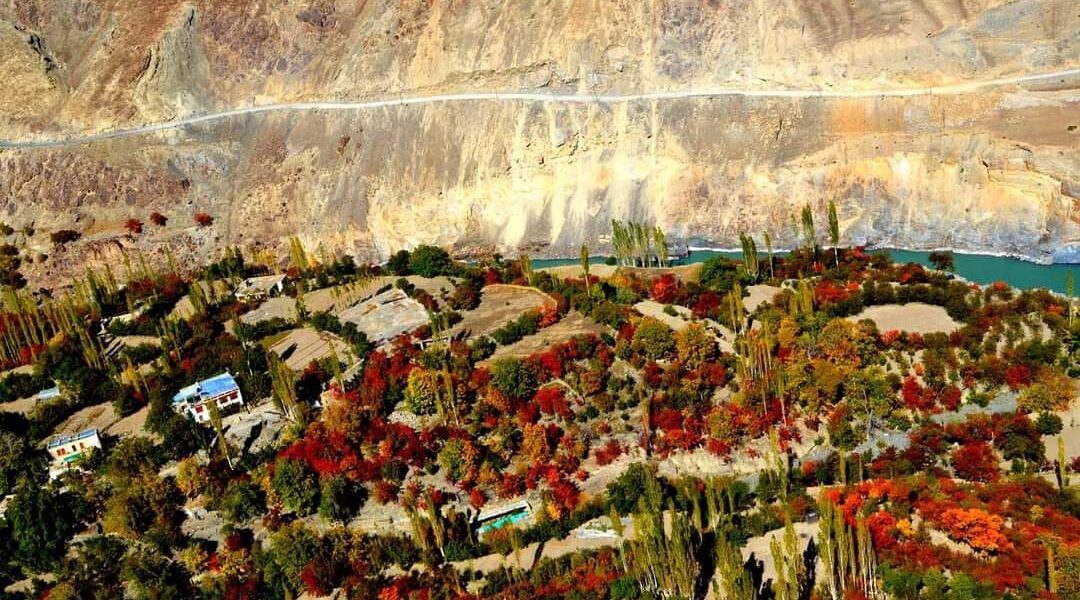

La mattina in cui il vento mi parlò per la prima volta in Ladakh, stavo in piedi sopra una treccia pallida d’acqua che le mappe chiamano il fiume Indo. Quassù l’aria è limpida come l’altitudine, e ciò che le manca in calore lo restituisce in precisione: il luccichio della mica, la grammatica del ghiaccio, la lenta annunciazione di una corrente che nasce. La sorgente raramente è un solo punto. È un coro — campi di neve, rivoli, ruscelli — che si raccolgono vicino al Monte Kailash, dove Senge Zangbo e Gar Tsangpo si inclinano l’uno verso l’altro, dove l’acqua di scioglimento prova la frase che parlerà per migliaia di chilometri. “Sindhu”, dicono gli antichi testi, una parola che un tempo significava oceano e poi intimità di fiume. Da quella sillaba sono state estratte identità: India, Hindu — nomi che avrebbero viaggiato ben oltre la valle ma avrebbero conservato la cadenza di quest’acqua. Il fiume Indo non ha fretta. Ti impara prima: il tuo respiro, i tuoi dubbi, il peso esatto dei tuoi passi sulla ghiaia. Le sue sponde tengono un registro — impronte di zoccoli, sandali di monaci, la tristezza polimerica di una busta di plastica. Anche nella sua adolescenza in Ladakh, il fiume traccia la propria discendenza attraverso le epoche, un’eredità viva scritta dai ghiacciai. Stare qui è assistere alla neve che diventa frase e alla geografia che diventa memoria. Penso ai fiumi come a lunghe biografie scritte dalle montagne, e ogni biografia inizia con una scena d’infanzia: una luce, un brivido, una prima decisione di muoversi. Il fiume Indo sceglie con pazienza. Sceglie un letto di pietre che lo tradurrà, villaggi che gli daranno un nome, viaggiatori che lo fraintenderanno e poi lentamente lo capiranno. Sceglie il tempo come unico vero compagno, e il tempo risponde levigando ogni pietra in un voto.

I fiumi come memoria: dal mare di Tetide al tempo

Prima che ci fosse una valle, c’era un mare. La Tetide giaceva qui, un’intelligenza silenziosa di sale e quiete. Ora il fondale marino è stato sollevato a scrittura sacra, e le creste del Ladakh si leggono come un salmo inciso dalla pazienza tettonica. I fossili appaiono come virgole nella pietra, promemoria che anche il pianeta tiene un diario e che il fiume Indo ne è uno dei margini, annotato in limo e piena. Se la memoria è un paese, l’acqua ne è il cittadino — perennemente in viaggio, perennemente di ritorno. Il fiume Indo porta con sé i retaggi del monsone e del ghiacciaio; parla fluentemente nei canali intrecciati e nei vortici, in un lessico di barre sabbiose e anse. Costruiamo storie accanto a lui perché il fiume è già una storia, che intreccia mito e geologia in una sola corrente credibile. Tra i mattoni cotti di Harappa e le bandiere di preghiera bruciate dal sole del Ladakh, il fiume ha imparato il doppio compito di nutrire e cancellare: donando limo alle colture, portando via il contorno esatto della riva di ieri. Chiamarlo “linfa vitale” è corretto, ma troppo ordinato. Una linfa vitale implica salvezza; il fiume Indo fa qualcosa di più duraturo. Ci insegna il cambiamento. Ho visto la luce del pomeriggio srotolarsi sulla sua superficie come seta, e in quello splendore c’erano carovane, imperi, trattati e il timido coraggio di una giovane guida di rafting che impara la linea di una rapida. Il tempo non è un percorso rettilineo; i fiumi ce lo ricordano. Ripiegano e ripiegano il paesaggio finché la memoria non è più un archivio ma un verbo. Il fiume Indo è il verbo: continuare.

Correnti di civiltà

Quando la città ascoltò il fiume

Nell’archeologia della valle dell’Indo, l’idea più radicale non fu un monumento ma un sistema: l’acqua incanalata, i drenaggi allineati, le strade disposte con l’audacia dell’ordine. Harappa e Mohenjo-daro erano città che udivano il ritmo del fiume e rispondevano in mattoni. I pozzi a gradini ripetevano la logica delle stagioni; i magazzini credevano nel domani. È allettante dire che la civiltà della valle dell’Indo nacque grazie al fiume Indo, ma la relazione era più una conversazione che una causa. Il fiume proponeva, la città rispondeva. Il commercio viaggiava sulle sue acque come una certezza silenziosa — conchiglie, lapislazzuli, grano, idee — scivolando lungo il bacino verso porti lontani. Ogni mattone cotto è una sillaba, ogni strada una sintassi. Una civiltà non è solo ciò che costruisce; è ciò che è disposta a mantenere. Il fiume Indo insegnò la manutenzione. Il limo la esigeva. Le piene la esigevano. Gli anni di siccità la esigevano. Vivere qui significava imparare la proporzione: quanto prendere, quanto lasciare, come permettere al fiume di restare se stesso lasciando che la gente restasse se stessa accanto a lui. Nelle vetrine dei musei, i reperti sembrano piccoli: un sigillo, un vaso, un carretto giocattolo con ruote che ancora girano nella mano attenta di un curatore. Eppure ogni oggetto è una testimonianza dell’ascolto, e l’ascoltatore è il fiume Indo. Gli urbanisti moderni lodano la “resilienza”; gli antichi la praticavano, silenziosamente come una faccenda mattutina. Quando cammino lungo un canale contemporaneo tracciato dal bacino, penso a quegli ingegneri senza nome, a come la loro pazienza scorre nel nostro presente come un affluente. Le rovine non sono una fine. Sono un segno d’acqua che il fiume Indo ha lasciato sul tempo.

Il fiume che diede nome a una nazione

I nomi sono zattere che spingiamo nella storia sperando che non si capovolgano. “Sindhu” attraversò le lingue — antico persiano, greco, latino — perdendo e acquisendo lettere finché “Indus” arrivò sulle mappe europee e “India” sulle lingue che avrebbero parlato di un subcontinente. Il fiume Indo non chiese questa responsabilità, ma la portò con la grazia indifferente dell’acqua che ha altro lavoro da fare. L’identità si raccolse lungo le sue sponde come mercati mattutini: lingue, dèi, riti, una grammatica di grano e abluzioni rituali. Dire che il fiume Indo diede nome a un paese è una verità poetica; dire che il paese diede nome al fiume è un’altra. Entrambe sono corrette, come due rive che tengono una sola corrente. Come viaggiatori, spesso cerchiamo le origini come se fossero chiavi per aprire tutta la casa. Ma il fiume Indo insegna che il significato è migratorio. La stessa acqua che irriga un campo ladakho più tardi farà girare una turbina, poi toccherà una canna del delta mentre un airone aggiusta la postura per colpire un pesce. Nel frattempo, su un treno o in una sala politica, la parola “Indus” sarà abbreviazione per territorio, diritti e la complessa aritmetica del potere. Le parole, come i fiumi, raccolgono limo. Diventano più pesanti e al tempo stesso più necessarie. Nei villaggi, ho sentito gli anziani pronunciare “Sindhu” con una dolcezza che suonava come una benedizione, e gli scolari dire “fiume Indo” con precisione da manuale. Tra loro scorre un paese, molteplice come la luce sull’acqua, tenuto insieme da un nome che continua a ricordare più di noi.

Tra imperi e accordi

L’Indo come confine e ponte

I cartografi amano i fiumi perché tracciano linee convincenti. Eppure il fiume Indo eccelle nel contraddire qualsiasi linea che pretenda di essere definitiva. Dai corridoi montani alle pianure, il suo corso è stato confine e ponte, pretesto e possibilità. La storia moderna gli ha affidato la diplomazia. Il Trattato delle Acque dell’Indo — un’espressione che può sembrare burocratica finché non si ricorda che è, in sostanza, una coreografia di stagioni — ha resistito a guerre e siccità proprio perché i fiumi insegnano la resistenza. È uno di quei rari documenti in cui il pragmatismo sembra speranza. Condividere un fiume significa ammettere un’ecologia più grande dell’ideologia; contarne i metri cubi è confessare che i numeri possono mantenere la pace dove le bandiere a volte non riescono. Il fiume Indo non recita neutralità; recita continuità. Davanti a una diga di regolazione, guardo i portelloni alzarsi e abbassarsi come respiri misurati. L’agricoltura dipende da quei respiri. Così l’energia. Così le famiglie dove le tazze d’acciaio tintinnano all’alba mentre si versa il tè. In quei momenti, la geopolitica scende dal suo altopiano astratto e diventa domestica: una pompa che funziona, un campo che rinverdisce, un bambino che si lava la polvere dalle mani prima di andare a scuola. Non romanticizzo il trattato. È messo in discussione, dibattuto, a volte logorato. Ma non romanticizzo neppure il conflitto. L’acqua sopravvive a entrambi. Il fiume Indo, intrecciato tra legislazione e vita quotidiana, mi ricorda che un confine è un accordo temporaneo su dove tracciare una matita, mentre un ponte è una decisione di continuare a muoversi.

Ingegneria della linfa vitale di una civiltà

Se l’età del bronzo incise l’intelligenza nel mattone, l’età moderna la scolpì nel cemento e nei rilevati. La diga di Tarbela si erge come un paziente argomento con la gravità, e le dighe lungo il fiume Indo raccolgono la corrente in frasi utili: irrigazione, moderazione delle piene, elettricità. Il sistema di irrigazione del bacino dell’Indo è spesso chiamato la rete continua più grande del mondo. Eppure, in piedi accanto a un canale al crepuscolo, guardando le libellule scrivere in corsivo sopra l’acqua, “più grande” sembra l’aggettivo sbagliato. “Interdipendente” sarebbe meglio. Campi di grano in una provincia dipendono dallo scioglimento della neve in un’altra; il ronzio di una turbina a monte può fare la differenza tra una lampada accesa o il buio a valle. Abbiamo imparato a guidare il fiume Indo in canali come se guidare fosse lo stesso che conoscere. L’ingegneria è una sorta di voto — a volte mantenuto, a volte infranto da piena, limo o dalla matematica imprevista del clima. Sono grata per l’ambizione che ha costruito queste strutture e cauta verso l’illusione che le strutture siano definitive. L’acqua ricorda prima di noi. Ricorda le antiche pianure alluvionali e tenta di tornare, cortesemente alcuni anni, con furia in altri. Onorare il fiume non significa mantenerlo selvaggio né tenerlo in gabbia; significa mantenerlo leggibile. Su una passerella sopra le chiuse, ho ascoltato la macchina tradurre la corrente in misurazione. Sulla riva vicina, il figlio di un contadino faceva saltare i sassi, traducendo la misurazione di nuovo in meraviglia. Tra quelle traduzioni il fiume Indo sopravvive, e forse anche noi.

Echi del presente — L’Indo del Ladakh

Dove lo Zanskar incontra l’Indo

A Nimmu, il mondo ripete la sua metafora preferita: due colori d’acqua che si uniscono come due capitoli di un unico libro. Lo Zanskar arriva austero e freddo di tono; il fiume Indo lo accoglie con una sfumatura più calda, bruno come il tè e deliberato. Dalla strada, la confluenza sembra un matrimonio; dalla riva, suona come una negoziazione. La corrente si piega intorno ai massi, si intreccia brevemente, poi capisce in quale direzione c’è più futuro. I gommoni si avventurano nel flusso dove le guide leggono il copione delle rocce, dei vortici e delle linee che esistono solo una volta e poi spariscono. Sopra, le bandiere di preghiera insegnano al vento nuovi verbi; sotto, i sedimenti insegnano all’acqua vecchi sostantivi. Una confluenza è un fatto semplice nella geografia e una verità complessa nella cultura. I commercianti un tempo si accampavano qui, la notte punteggiata dal basso conversare degli animali e dall’alta consolazione delle stelle. Oggi, i visitatori stanno dove loro stavano, cercando di fotografare un paradosso: il momento preciso in cui due diventano uno. Il fiume Indo continua come per dire: “L’unità non è una sola tonalità; è un movimento.” Nel monastero di Alchi, i santi di legno mantengono la pazienza di una cortigiana verso chi guarda troppo in fretta. Penso a loro quando osservo la confluenza. La lezione è la stessa. Guarda più a lungo. Capisci che il cambiamento non è un tradimento dell’identità, ma il suo compimento. Se resti fino a sera, l’acqua riflette un cielo di viola e brace. Allora lo vedi chiaramente: il fiume Indo non è solo acqua; è la coreografia dell’attenzione.

Il festival Sindhu Darshan e la fede vivente

Una volta all’anno, le rive vicino a Leh diventano una liturgia. Il festival Sindhu Darshan riunisce pellegrini, artisti, soldati, studenti — chiunque voglia onorare il fiume che ha sostenuto gran parte della storia del subcontinente. I tamburi ricordano ciò che i calendari dimenticano; le lampade spediscono le loro piccole costellazioni sul fiume Indo, ogni fiamma una speranza locale con un contesto continentale. I festival possono essere cartoline se li si vive in fretta. Ma se rimani, se chiedi a un anziano perché una canzone cambia tono come fa o perché una preghiera ha bisogno dell’acqua per essere completa, la giornata si amplia. Il festival non è una fuga dalla modernità; è una prova di comunità al suo interno. Ho sostato con donne che legano fili a un ramoscello e lo affidano alla corrente con la tenerezza pratica dei contadini che osservano il tempo. Ho ascoltato un ragazzo spiegare come la parola “Sindhu” gli sembri una radice e la frase “fiume Indo” una rotta, e che forse abbiamo bisogno di entrambe. Il rito non è tempo fossilizzato; è il tempo che impara a parlare ad alta voce senza spezzarsi. Il fiume Indo risponde nella sua lingua nativa del movimento. Anche la luce più calma delle lampade trema un po’ nella brezza, come a riconoscere l’inevitabilità del cambiamento. Quando le lampade passano accanto agli stivali di un soldato, ricordo che quest’acqua tocca anche terre contese e che la fede, come l’acqua, rispetta più la gravità che le linee. Onorare il fiume Indo qui è praticare una pace modesta: attenzione, gratitudine, partecipazione.

Ascoltare il fiume al crepuscolo

Al crepuscolo la valle espira. Il vento perde il suo taglio; il fiume Indo mantiene la sua frase. I monaci escono dalle sale di preghiera, le ultime sillabe del canto ancora sospese come incenso sui cortili. Una donna risciacqua pentole di rame; un ragazzo prova una fionda e manca di proposito per non spaventare gli uccelli. Mi siedo su una roccia che sembra un sedile deliberato e provo una pratica che ho imparato da un geologo: ascoltare l’acqua senza guardarla. L’orecchio scopre verità diverse dall’occhio. Ci sono misure dentro le misure — increspature, scivolii, la dolce percussione della ghiaia che rotola di pochi centimetri a valle. Ascoltare significa capire che il fiume Indo porta molti futuri insieme: la promessa dell’irrigazione di domani, il rischio di una piena estiva, il diritto duraturo dei pesci a restare indecifrabili. Il crepuscolo è il momento in cui la filosofia accetta gentilmente di indossare abiti da lavoro. Penso ai trattati e alle turbine e a come traducono l’acqua in politica e luce. Penso agli anziani che sanno quale riva fidarsi in quale mese e ai viaggiatori che imparano l’umiltà lasciando che il tempo riscriva i loro itinerari. Un airone fa un volo di prova, trova l’aria adeguata e si posa di nuovo. La prima stella diventa un punto finale. Se dovessi fare un voto su questa riva, sarebbe semplice: mantenere il fiume Indo leggibile — per i bambini che imparano a nominarlo, per i pianificatori che imparano a proteggerlo, per i pellegrini che imparano a lodarlo senza possederlo. La notte arriva come inchiostro, e la frase continua.

Il domani del fiume

Ghiacciai, inondazioni e futuri fragili

Nella grammatica del fiume Indo, i ghiacciai sono i sostantivi e il monsone è il verbo. Il riscaldamento cambia il tempo verbale. Ciò che una volta si rilasciava lentamente ora si affretta; ciò che rimaneva come neve appare prematuramente come piena. A valle, questo diventa una parabola di troppo e troppo poco: danni da alluvione un anno, canali fragili l’anno successivo. I modelli climatici sembrano clinici finché non cammini su una riva dove qualcuno indica un segno dell’acqua che la scorsa stagione era un tetto. Il fiume Indo ha sempre negoziato gli estremi; ciò che è nuovo è la scomparsa del mezzo — l’ordinario gestibile — dove i contadini potevano scommettere il loro lavoro sulla prevedibilità. Un amico idrologo mi dice che la resilienza non è una fortezza; è una serie di buoni ponti. Allerta precoce, pianificazione sensata, gestione del limo, ricarica delle falde — sono frasi poco spettacolari che salvano vite. Il domani del fiume dipende anche dal nostro appetito per la cura. Spesso lodiamo l’eroismo; i fiumi premiano la manutenzione. In Ladakh, le comunità parlano di sorgenti che cambiano umore, di praterie che dimenticano il verde di un tempo, di temporali che imparano nuove abitudini. Scrivere del fiume Indo è scrivere una lettera al futuro che il nostro presente sta già leggendo. Non possiamo eliminare l’incertezza, ma possiamo insegnarle migliori maniere: ascoltando i dati, progettando con umiltà, mantenendo le conoscenze antiche a portata di mano. Il fiume Indo continuerà a parlare. Se continueremo ad ascoltare è la domanda aperta che dovrebbe mantenerci generosi.

Il delfino che dimenticò il mare

Nelle pagine color limo del fiume Indo c’è una parola rara: un delfino che molto tempo fa lasciò il mare e imparò l’acqua dolce come lingua madre. Platanista minor — piccolo di nome, grande di implicazione. I suoi occhi sono quasi cerimoniali, ridotti a un suggerimento, il che significa che ascolta con il resto del corpo. Quando l’ho saputo, ho sentito una parentela. Gli scrittori fanno qualcosa di simile quando la luce è insufficiente: imparano ad ascoltare. Il delfino del fiume Indo è in pericolo, il che significa che dobbiamo decidere se la nostra storia lo include. Reti, dighe, inquinamento, flussi alterati — ogni comodità umana ha un’ombra, e in quell’ombra vive questo animale. I conservazionisti creano corridoi di speranza; le comunità cominciano a preferire la pazienza all’estrazione; gli scolari disegnano delfini con l’ottimismo solenne di chi non ha ancora imparato a scendere a compromessi con il cinismo. Un pescatore mi disse che il fiume un tempo aveva più segreti e meno plastica. Non era arrabbiato; era preciso. La precisione è la sorella maggiore dell’amore. Il futuro del delfino del fiume Indo non sarà assicurato solo dalla rabbia, ma da una sequenza di gentilezze accurate: effluenti più puliti, reti più intelligenti, chiuse più sensibili, tempo perché la scienza sia rigorosa e locale. A volte immagino un delfino che emerge al crepuscolo, respirando un’aria che cuce la sua stirpe alla nostra. Siamo entrambi mammiferi che hanno imparato a navigare condizioni torbide. Se il fiume Indo conserverà il delfino, conserverà anche un po’ di tenerezza per noi.

Epilogo — Il battito dell’Indo

Dalla pietra al silenzio, dalla sorgente al mare

Ogni fiume scrive la propria morale. Il fiume Indo non sceglie una fine trionfale ma una continuità — neve in ruscello, ruscello in energia, energia in lampada, lampada in storia, storia in politica, politica in campo, e di nuovo indietro. In Ladakh ho toccato la sua prima frase; nelle pianure ho visto i suoi paragrafi distendersi; al mare ho assaggiato il suo punto finale e ho capito che era un passaggio, non una fine. Il fiume Indo è un maestro di proporzione. Ci mostra come essere forti senza gridare, come essere duraturi senza durezza, come appartenere a una geografia senza chiederle di essere solo nostra. Se potessi regalare al lettore una sensazione, sarebbe la certezza fresca del vento di montagna e il suono lucido e basso della corrente che avvolge una pietra. In quel suono c’è il coraggio di una civiltà e la mattina di un villaggio, l’aritmetica di un trattato e la piccola meraviglia di un bambino per il modo in cui l’acqua obbedisce e disobbedisce nella stessa ora. Lascio questo fiume con il rimpianto educato del viaggiatore e la speranza deliberata del cittadino. Se continueremo a mantenerlo leggibile — per ingegneri e pellegrini, per contadini e poeti — il fiume Indo continuerà a ricordarci con gentilezza.

Il fiume porta i nostri inizi e le nostre revisioni. Gli dobbiamo la cortesia dell’attenzione.

FAQ

Dove nasce e dove finisce il fiume Indo?

Il fiume Indo nasce da sorgenti glaciali e di neve sull’altopiano tibetano, specialmente vicino al Monte Kailash, dove si uniscono corsi d’acqua come Senge Zangbo e Gar Tsangpo. Attraversa il Ladakh e il Pakistan, attraversando pianure e dighe, prima di disperdersi in un ampio delta nel Mar Arabico. Pensalo come una frase che inizia nel ghiaccio e si conclude nel sale.

Perché il fiume Indo è storicamente importante?

Ospitò uno dei primi esperimenti urbani del mondo, la civiltà della valle dell’Indo, dove le città allineavano le loro vite al ritmo dell’acqua attraverso drenaggi, serbatoi e commercio. Più tardi, il nome del fiume plasmò l’identità regionale e la terminologia nazionale. Il suo bacino continua a nutrire milioni di persone, a tradurre ghiaccio in grano e a sostenere negoziazioni che sopravvivono alle stagioni politiche.

Come è collegato oggi il fiume Indo al Ladakh?

In Ladakh, il fiume Indo è ancora una presenza quotidiana — irriga i campi, modella i villaggi e ospita cerimonie come il festival Sindhu Darshan. A Nimmu, riceve lo Zanskar in una confluenza amata dai visitatori. Offre anche un’avventura misurata nel rafting e un’educazione duratura su come le geografie montane diventano geografie umane.

Quali sono le principali sfide ambientali per il fiume Indo?

Il riscaldamento altera il comportamento dei ghiacciai, creando stagioni che oscillano tra eccesso e scarsità. Le memorie delle pianure alluvionali riaffiorano durante le piogge estreme, e il limo complica le infrastrutture. L’inquinamento e la frammentazione degli habitat minacciano la biodiversità, incluso il delfino del fiume Indo in pericolo. Le soluzioni richiedono manutenzione tanto quanto innovazione, e cooperazione tanto quanto tecnologia.

Cos’è il Trattato delle Acque dell’Indo e perché è importante?

È un quadro attraverso il quale i paesi vicini condividono e gestiscono il sistema fluviale dell’Indo. La sua durata suggerisce che la gestione dell’acqua può essere un linguaggio duraturo di pace. Oltre ai trattati, ci ricorda che i fiumi resistono al pensiero binario: appartengono prima ai paesaggi, e solo agli accordi intelligenti nella misura in cui questi accordi rispettano quella verità.

Dove i viaggiatori possono meglio vivere l’esperienza del fiume Indo in Ladakh?

Stai alla confluenza vicino a Nimmu per vedere i colori intrecciarsi, esplora i complessi monastici che contemplano la sua presenza e visita le rive al crepuscolo quando il vento si addolcisce e la voce della corrente è più chiara. Viaggia dolcemente, con pazienza per l’altitudine e rispetto per il modo in cui il fiume Indo ha già accolto generazioni prima della nostra.

Conclusione

Il fiume Indo non è solo un soggetto; è una struttura — un modo di pensare al tempo, all’identità e alla reciprocità. Nella sua valle, le città impararono a convivere con l’acqua; sulle sue sponde, le lingue impararono a rinominare il mondo. In Ladakh, la corrente rimane un compagno quotidiano e un lento, luminoso maestro. Se onoreremo ciò che il fiume chiede — progettazione attenta, condivisione oculata e affetto per la manutenzione — avremo fatto più che conservare una risorsa. Avremo mantenuto fede con una biografia iniziata nella neve e che ancora insiste sulla grazia.

Nota finale

Segui il fiume Indo abbastanza a lungo e imparerai a riconoscere la tua stessa corrente sotterranea: la spinta verso un significato che rifiuta di fossilizzarsi. Cammina sulla riva al crepuscolo, ascolta senza guardare e lascia che un’unica increspatura diventi una frase che rivede la tua idea di permanenza. Il fiume continua. Che possiamo essere degni della sua memoria.

Informazioni sull’autrice

Elena Marlowe è la voce narrativa dietro Life on the Planet Ladakh, un collettivo di narratori che esplora il silenzio, la cultura e la resilienza della vita himalayana. Il suo lavoro riflette un dialogo tra paesaggi interiori e il mondo d’alta quota del Ladakh.