Camminando nel silenzio delle alte valli del Ladakh

Di Elena Marlowe

Introduzione: L’aria sottile del pensiero

Il primo respiro in Ladakh

Quando si arriva in Ladakh, non è la grandiosità delle montagne a colpire per prima i sensi, ma la pausa tra un respiro e l’altro. L’aria sottile costringe i polmoni a lavorare di più, ogni inspirazione è deliberata, eppure, in quella lotta per l’ossigeno, si trova una chiarezza inaspettata. Il silenzio che si posa qui non è un’assenza, ma una presenza—spessa, risonante, viva. È un silenzio che non intimorisce, ma che si distende, invitando a entrarvi come in un campo aperto. I viaggiatori che scendono a Leh spesso parlano dello shock del paesaggio: creste ocra, ombre di neve sul granito, l’improvvisa brillantezza del cielo. Ma ciò che rimane molto più a lungo di qualsiasi memoria visiva è il ritmo della quiete. È questa quiete che rimodella il tempo, allentando la presa degli orari e sostituendola con la cadenza dei passi. Camminare in Ladakh diventa un’esperienza profonda.

Questa introduzione è più di una semplice ambientazione. È un invito nel cuore del Ladakh, dove camminare non è solo movimento ma meditazione. Il viaggiatore impara presto che le distanze sono ingannevoli: ciò che sembra una breve passeggiata può richiedere ore, il terreno chiede pazienza. E la pazienza viene ricompensata—non con il trambusto dei mercati o il lampo dei monumenti, ma con la silenziosa consapevolezza di camminare dentro una filosofia vivente. In Ladakh, ogni passo diventa insieme preghiera e domanda, un’interrogazione su come potremmo abitare il mondo in modo diverso. L’aria sottile modifica non solo il ritmo del corpo ma anche quello della mente, permettendo ai pensieri di vagare liberi come bandiere di preghiera al vento.

Camminare in Ladakh offre una prospettiva unica sul mondo, rivelando la profondità della sua cultura e del suo paesaggio.

Bandiere di preghiera e cieli vuoti: simboli in movimento

Il vento come filosofo

In alto sulle creste, file di bandiere di preghiera frustano al vento himalayano, frammenti di colore sospesi tra terra e cielo. Il loro sventolio non è solo decorativo; è una filosofia che si dispiega a ogni raffica. Il tessuto porta parole di speranza, saggezza e memoria, sparse nell’immensità sopra. Passarvi accanto significa ricordare che la fede può essere leggera, non pesante—intessuta nell’aria piuttosto che scolpita nella pietra. Il vento, implacabile ma giocoso, diventa esso stesso un filosofo, insegnando che la permanenza non è necessaria per il significato. Le bandiere si logorano, sbiadiscono e alla fine si disintegrano, ma la loro essenza continua il suo viaggio, invisibile ma presente.

Per il viandante, queste bandiere sono uno specchio del cammino. Ogni passo è temporaneo, ogni impronta presto cancellata da polvere o vento, eppure l’atto del camminare crea un filo di memoria che rimane dentro. Davanti a loro, si può ricordare gli antichi stoici che consigliavano di accettare ciò che è fuori dal nostro controllo, o i maestri orientali che parlavano della resa come di una forza. Le bandiere mostrano entrambe le cose: che i nostri sforzi si dissolvono in correnti più grandi e che c’è pace nel saperlo. In Ladakh, dove il paesaggio è così vasto che l’io si sente piccolo, tali promemoria non sono astratti—sono tangibili, soffiano contro la pelle, ricordando che anche i nostri pensieri possono sciogliersi ed essere portati via se lo permettiamo.

Colore, fede e tessuto fragile

Contro l’immenso blu dei cieli del Ladakh, i colori delle bandiere di preghiera ardono vividi: rosso, blu, verde, giallo, bianco. Ognuno rappresenta un elemento, un equilibrio di forze visibili e invisibili. Eppure, oltre al loro significato rituale, ciò che cattura il viaggiatore è la loro pura fragilità. Una striscia di stoffa, vulnerabile allo strappo, diventa in qualche modo un tramite tra mani mortali e cieli eterni. Camminando, queste bandiere appaiono sulle creste, ai passi di montagna, persino legate a solitari cairn. Ognuna sussurra di coloro che sono passati prima—pellegrini, pastori, viandanti—ognuno lasciando dietro di sé qualcosa di lieve, ma potente.

La fragilità del tessuto riflette la fragilità dello sforzo umano. I viaggi finiscono, le vite svaniscono, ma la traccia rimane nell’aria, cucita nella memoria. È questa combinazione di forza e delicatezza che dona al Ladakh la sua particolare risonanza. Camminando sotto questi nastri sospesi nel cielo, un viaggiatore si sente insieme radicato alla terra e dissolto nell’orizzonte. E forse questa è la lezione: che la bellezza non richiede permanenza, che il significato non deve essere scolpito nei monumenti ma può essere fugace come un tessuto che si sfilaccia al vento.

Camminare come filosofia: lezioni dal sentiero

Solitudine e mente della montagna

La solitudine su un sentiero d’alta quota in Ladakh non è la stessa cosa che stare da soli in un parco cittadino. Qui, la distanza sembra elastica. Le vette che paiono a poche ore di cammino restano sull’orizzonte fino al tardo pomeriggio. Le valli si susseguono l’una nell’altra con la calma certezza di un libro ben letto, e il viandante scopre che il compagno più fedele è il suono del proprio respiro. In quest’aria rarefatta, i pensieri si sgombrano. Le preoccupazioni che nella vita quotidiana gridano così forte diventano simili a falene—ancora presenti, sì, ma piccole, morbide, gestibili. È qui che il camminare in Ladakh assume il suo significato più profondo. Il corpo negozia con l’aria sottile, e la mente, liberata dal suo traffico abituale, comincia a notare i micro-eventi del sentiero: il modo in cui i ciottoli rotolano sotto i piedi e si fermano come in ascolto; il modo in cui il vento sale su un pendio, solleva un angolo di sciarpa, e poi scompare senza intenzione di tornare.

Con il passare delle ore, la solitudine acquisisce una consistenza che non è né austera né indulgente. Diventa un mezzo spazioso attraverso cui si svolge il mondo. Si scopre di non essere veramente soli—i corvi pattugliano le correnti, una campanella di yak in lontananza segna un’ora sconosciuta, il fiume, sottile come un filo nella sabbia, scintilla come un pensiero non ancora tradotto in parole. In tale compagnia, la riflessione nasce spontanea. L’atto di posare un piede dopo l’altro diventa un metronomo per il pensiero. Si sperimentano domande: cos’è la resistenza se non un patto con l’ignoto? Cos’è il comfort, e chi ne ha definito i confini così stretti? Si nota quanto poco in realtà occorre: una borraccia affidabile, uno scialle al crepuscolo, un posto dove sedersi a guardare il cielo che si tinge di viola verso sera. La solitudine qui non è una mancanza di società ma un eccesso di attenzione. E una volta imparato a portare con sé quell’attenzione, viaggia con te, come un clima privato che crea spazio alla riflessione anche quando il mondo riprende il suo volume.

Quietezza vs. movimento

Camminare è mettere in moto una piccola ribellione: contro la fretta, contro la distrazione, contro l’idea che il valore debba essere misurato in velocità. Il paradosso è delizioso—camminare in Ladakh richiede movimento per raggiungere la quiete. Le montagne dimostrano il principio. Non fanno nulla eppure ti trasformano; appaiono immobili, eppure ora dopo ora i loro colori migrano con la luce. Una cresta a mezzogiorno è di ottone; la sera è inchiostro. Il viandante impara a imitare le montagne: continuare a muoversi coltivando però un nucleo di silenzio. I passi forniscono il ritmo, il respiro il coro, e il mondo circostante la melodia del cambiamento.

In certi giorni il vento cuce e scuce le nuvole, e un passo che sembrava a portata vacilla, come se anche il paesaggio stesse respirando. È questo il momento di praticare un viaggio più paziente—dove la distanza non si conquista ma si fa amica. Si comincia a riconoscere i molti sinonimi della quiete: silenzio, pausa, tregua, intervallo, respiro. Li si sente nel fruscio delle bandiere di preghiera e nel leggero clic del bastoncino da trekking sulla pietra. La quiete diventa un assetto interiore piuttosto che una condizione esterna. Anche quando il sentiero sale e i polmoni protestano, si può scegliere di abitare una tasca di calma attenzione, una veranda interiore che si apre su un’alta valle. La ricompensa non è una foto in vetta ma una qualità di presenza portatile. È ciò che consente, più tardi, di sedersi in un cortile di villaggio mentre il bollitore fischia e gustare il tè come se fosse una prima edizione di calore. Il movimento, fatto con giudizio, è l’arte con cui la mente custodisce la quiete. E se bisogna portare a casa una sola lezione, che sia questa: camminare non è solo un modo per arrivare da qualche parte; è un modo di essere dove già si è.

Incontri culturali lungo il cammino

Villaggi e valli

Nelle valli del Ladakh—Sham, Nubra, e quelle non nominate sulla maggior parte delle mappe—i villaggi appaiono come postumi dell’acqua. Segui i canali di irrigazione e troverai ombra di salici, frutteti, terrazze d’orzo e piccoli cortili dove la vita è calibrata su altitudine e luce diurna. Camminare in Ladakh attraverso questi spazi rieduca il senso di scala del viaggiatore. Un “breve” attraversamento diventa una mediazione tra sole e ombra, tra la roccia lunare e la geometria verde improvvisa dei campi. Si impara presto che l’ospitalità è una forma di architettura: un cancello lasciato aperto, un basso muro che invita a sedersi, un mestolo immerso in una pentola condivisa. In tali luoghi, la conversazione procede alla velocità della fiducia; inizia con il tè, a volte con il silenzio, e spesso con un sorriso che dice: resta finché l’acqua bolle.

Un viandante attento nota la maestria della vita quotidiana: il disegno delle pietre accatastate che trattengono il calore fino a sera, il modo accurato con cui una scala è appoggiata a un tetto, l’economia ordinata degli attrezzi poggiati accanto a una porta. Le valli non sono scenari di sfondo ma partecipanti attivi alla coreografia del vivere. Bambini attraversano i vicoli portando pane avvolto in stoffa; una nonna legge il tempo con un’occhiata alla cresta; un giovane ripara una gomma discutendo delle linee di neve. Qui, le indicazioni arrivano senza preavviso. Qualcuno traccerà una linea nella polvere con un bastone—gira all’albero di albicocco, tieni il fiume alla tua sinistra, il sentiero sale dopo il secondo chorten. Le direzioni presuppongono che tu faccia parte della grammatica del luogo. E così è, per un po’: un pronome infilato nella frase della valle. Questo è l’incontro culturale come apprendistato. Non si tratta di acquisire souvenir; si tratta di prendere in prestito modi di osservare. La lezione da portare con sé non è che “la gente è gentile” (lo è), ma che la gentilezza è una pratica spaziale—il modo in cui gli esseri umani editano il mondo per fare spazio gli uni agli altri.

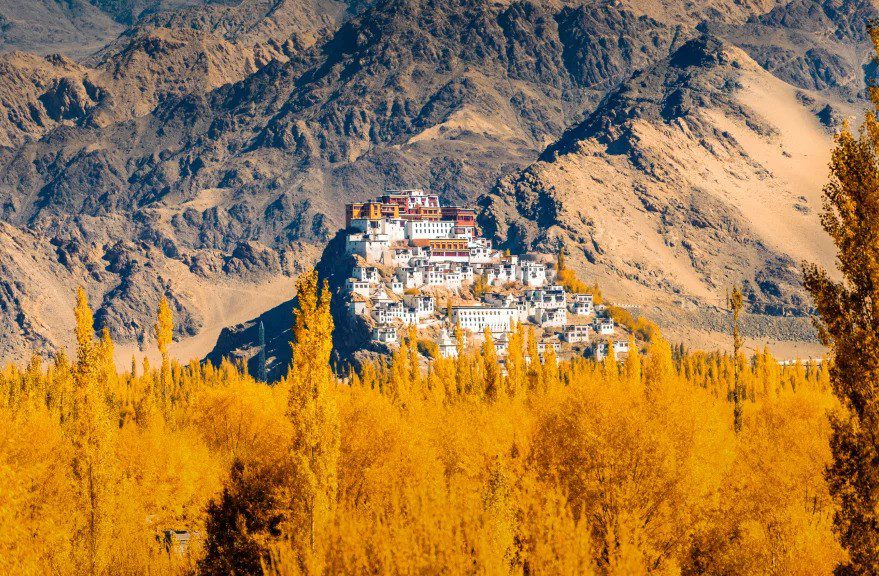

I monasteri come ancore di silenzio

Avvicinati a un monastero a piedi e sentirai la differenza. Non è solo l’elevazione; è l’orientamento. Gli edifici si allineano con creste e cielo come se tracciati con una bussola di devozione. I muri imbiancati raccolgono il sole. I cortili ricevono il vento in dosi misurate. Il sentiero si restringe, curva e poi si apre come un respiro trattenuto—un gesto architettonico che prepara ad ascoltare. Il primo suono è spesso piccolo: lo stridio di una porta, il fruscio di una veste, una campana che decodifica il pomeriggio in momenti pazienti. All’interno, i murali approfondiscono l’aria. I colori sembrano illuminarsi dall’interno, con divinità e guardiani che mettono in scena un teatro di compassione e ferocia. È allettante trattare questi luoghi come gallerie per la macchina fotografica; camminare in Ladakh insegna un’etichetta diversa. Fermati, respira, aspetta. Lo spazio farà la sua introduzione.

Gli incontri più potenti non sono messi in scena. Un novizio attraversa il cortile con l’ombra di un uccello; un vecchio monaco si ferma a legare una bandiera di preghiera con una fermezza appresa in decenni; lampade al burro correggono l’oscurità una fiamma silenziosa alla volta. I monasteri insegnano una grammatica dell’attenzione. Chiedono al visitatore di passare dal guardare al “stare a guardare”, ovvero lasciare che l’occhio riposi abbastanza a lungo perché la comprensione arrivi senza fretta. Così ancorato, il silenzio diventa articolato. Si nota come l’edificio editi vento e luce, come le montagne si pieghino più vicine come per origliare il canto. Quando te ne vai, scendendo il sentiero verso la valle, il mondo sembra riformulato. Persino la polvere parla più dolcemente. Porti con te non una dottrina ma una postura: spalle rilassate, passi misurati, mente un po’ più ampia ai margini. E più tardi, sul sentiero aperto, quando le bandiere di preghiera discutono giocose con il tempo, ti rendi conto che il monastero ti ha insegnato un’architettura portatile—la capacità di costruire un breve chiostro interiore ovunque tu sia.

Riflessioni sotto i cieli d’alta quota

Filosofia nell’aria sottile

In quota, il pensiero acquista una chiarezza minerale. Le idee precipitano fuori dalla turbolenza della vita ordinaria, diventando faccette più che nebbia. Forse è la rarefazione dell’aria, o la fatica di camminare in Ladakh giorno dopo giorno; forse è semplicemente l’umile geometria delle creste contro un cielo smisurato. Qualunque sia la causa, l’effetto è costante: la mente si quieta e ciò che è essenziale avanza. In una lunga traversata, una semplice linea di ragionamento fa compagnia per ore. La pizzichi come una corda, la verifichi sul ritmo del respiro, ne testi la tenuta su una salita. Le conclusioni raggiunte quassù somigliano meno a decisioni e più ad assestamenti, patti stipulati tra l’attenzione e il terreno.

Sarebbe facile liquidare questa riflessione come un lusso, sottoprodotto del tempo libero in un paesaggio scenografico. Eppure le montagne sostengono il contrario. La riflessione è uno strumento pratico, un modo di ordinare le priorità in condizioni che fanno pesare ogni chilogrammo. Quali piani sono zavorra e quali provviste? Quali abitudini consumano ossigeno e quali lo restituiscono? La filosofia d’alta quota è piccola, precisa e robusta. Preferisce i verbi agli slogan. Chiede: che cosa si può fare bene, con cura, oggi? E che cosa si può lasciare al vento? Su una cresta serale, quando il sole pettina la luce attraverso un orlo di nuvole e la valle s’oscura a gradi, le risposte sembrano vicine. Le annoti nei muscoli e nel passo che sceglierai domani. In questo senso, il pensiero in quota non è fuga dalla vita; è prova generale per tornarvi con uno strumento migliore—accordato su note quiete e resilienti.

A volte il sentiero insegna in una lingua di respiro e pietra; la si comprende prima con i piedi, e solo dopo con le parole.

L’arte del viaggio lento

La lentezza è spesso confusa con il ritardo, come se muoversi con cura fosse un fallimento dell’arrivare. Una lunga camminata in Ladakh corregge quell’illusione. Qui la lentezza non è un incidente; è una tecnica. Permette al viaggiatore di raccogliere dettagli che la velocità sfumerebbe: l’entomologia della polvere, la topografia dell’ombra, il modo in cui la memoria di un ghiacciaio indugia nel freddo del mattino molto dopo il suo ritiro. Il viaggio lento è anche un’etica. Chiede di assumersi responsabilità per la propria impronta, letterale e non solo, e di ricambiare l’ospitalità di un luogo con attenzione. Può voler dire scegliere una guesthouse locale rispetto a un grande hotel, prendersi il tempo di imparare qualche parola di saluto, o restituire un bicchiere di tè vuoto con la stessa cura con cui è stato offerto.

Praticamente, la lentezza è una scelta di progetto—un itinerario che privilegia pochi luoghi, soste più lunghe e tratti collegati a piedi quando possibile. Filosoficamente, è una ricalibrazione del valore. Se il valore del viaggio è misurato solo dal numero di luoghi visitati, il camminatore perde prima di partire. Ma se il valore si misura in profondità—di incontro, di osservazione, di comprensione—allora camminare in Ladakh diventa un conto generoso. La lentezza rivela le economie della cura incorporate nella regione: il modo in cui l’acqua è divisa e condivisa, i rituali con cui i campi vengono messi a riposo, i calendari stagionali che fanno spazio tanto al lavoro quanto alla festa. Col tempo, il viandante diventa studente della cadenza—di come muoversi secondo il battito di una valle invece che contro di esso. Tornando da un simile viaggio, si scopre che la velocità è uno strumento utile, ma la lentezza è una saggezza, e come la maggior parte delle saggezze faticosamente acquisite, non alza la voce.

Note pratiche per il viaggiatore riflessivo

Periodo migliore per il trekking e come pianificare il meteo

La stagione generosa per camminare in Ladakh va in genere dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno, con finestre più affidabili tra giugno e settembre. Eppure le date, da sole, non garantiscono le condizioni. Il meteo sull’Himalaya è una trattativa tra altitudine, esposizione e vento. Un versante a nord può trattenere il freddo come una cantina mentre la valle accanto gode di un mite pomeriggio. La pianificazione quindi comincia con le mappe e finisce con la flessibilità. Scegli percorsi con vie di fuga, inserisci giorni di riserva in agenda e impara a leggere il cielo come fanno i contadini—osservando il comportamento delle nuvole, la velocità del vento e la qualità della luce all’alba. Chi punta ai passi deve aspettarsi notti più fredde e portare strati modulabili al variare delle temperature. La protezione solare non è opzionale. Il cielo è generoso di ultravioletti, e la lentezza nel riapplicare la crema non è filosofia, è solo negligenza.

La logistica dovrebbe riflettere l’etica del camminare in Ladakh: ponderata, leggera, premurosa. Porta un filtro affidabile per l’acqua e risparmia alla terra la tirannia della plastica. Preferisci calzature con supporto alla caviglia collaudato e rodale prima di rodare te stesso. I bastoncini da trekking non sono accessori; sono negoziatori persuasivi durante le discese ripide e i guadi. Se il tuo percorso attraversa villaggi, organizza per tempo l’alloggio in guesthouse locali quando possibile, sia per il comfort sia per il piccolo miracolo di arrivare a un bollitore caldo e a una conversazione. Considera la luna. Una luna piena su un altopiano può trasformare una camminata notturna in un teatro d’argento, ma ruba anche calore all’aria. In breve: pianifica con precisione, viaggia con generosità e lascia che il tempo sia un maestro più che un avversario.

Acclimatazione, salute e il passo che ascolta

L’acclimatazione è l’arte di presentare il corpo all’altitudine con cura e cortesia. Inizia con modestia. Trascorri un paio di giorni a Leh o in una valle più bassa prima di tentare percorsi più alti, e tratta quei giorni non come ritardi ma come allenamento all’attenzione. Cammina, idratati e riposa come se fossero verbi ugualmente essenziali. I segni di stress da quota—mal di testa, nausea, vertigini, stanchezza insolita—non sono offese alla tua tempra ma messaggi di un sistema che si adatta. Ascolta presto; spesso il rimedio è un ritmo più lento, dormire più in basso, più acqua e pazienza. Quando cammini in Ladakh, considera un itinerario che salga a gradini, non a balzi. Se il piano del giorno sembra eroico sulla carta, nei polmoni risulterà burocratico.

Il cibo è carburante e anche controllo del clima. Di giorno servono piccoli spuntini frequenti per evitare cali di energia; la sera domanda calore in una ciotola—zuppe semplici, riso, lenticchie. Il tè è cultura quanto idratazione; accettalo quando offerto e lascia che intrecci la tua giornata con il tempo locale. Il kit compatto dovrebbe includere cura delle vesciche, un analgesico di base, sali di reidratazione e uno strato che rispetti la rapidità con cui il sole può cedere al vento. Soprattutto, allinea l’ambizione alla risposta del corpo. Se il corpo chiede una giornata più corta, è un atto di saggezza, non una resa. La montagna non si offenderà per la tua discrezione. Molti camminatori scoprono che le riflessioni migliori arrivano nei giorni in cui hanno scelto di camminare meno, sedersi di più e lasciare che il paesaggio venisse a loro.

Permessi, sentieri e camminare con cura del luogo

Gli itinerari in Ladakh attraversano un mosaico di terre—campi di villaggio, pascoli comuni, zone protette e aree sensibili di confine. Prima di partire, verifica quali tratti richiedono permessi e come ottenerli tramite canali ufficiali o operatori locali affidabili. Queste formalità sono più che burocrazia; aiutano a gestire corridoi fragili dove cultura ed ecologia sono in equilibrio delicato. Sul terreno, l’etica è semplice: lascia tracce leggere. Segui quando possibile i sentieri esistenti, evita di tagliare i tornanti che prevengono l’erosione, e tratta cairn e chorten come letteratura del paesaggio, non come scenografie. Quando condividi il sentiero con gli animali, cedi con grazia; il loro viaggio non è svago ma sostentamento.

I rifiuti sono la lettera non spedita del viaggiatore—qualunque cosa tu lasci, sarà letta da qualcun altro. Portala via. Considera le piccole economie cui partecipi quando dormi, mangi e assumi personale locale. Guide e portatori custodiscono enciclopedie di conoscenza del terreno, sfumature stagionali e storie; il loro lavoro è il tessuto connettivo che mantiene il camminare in Ladakh insieme sicuro e significativo. Se il tuo percorso include monasteri o siti sacri, segui gli usi locali per vestiario e fotografia e ricorda che il silenzio è una lingua largamente compresa. Camminare in modo sostenibile non è un’etichetta di marketing ma una serie di decisioni piccole e costanti. Ognuna dice: sono stato qui, e ho cercato di essere un buon ospite.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è il modo migliore per bilanciare un viaggio riflessivo con obiettivi di trekking pratici?

Inizia pianificando meno luoghi con soste più lunghe e scegli percorsi che possano essere collegati a piedi invece che in auto. Questa struttura libera ore per la contemplazione mantenendoti onesto rispetto alle distanze. Lascia che obiettivi pratici—come raggiungere un passo—fungano da cornici, non da tiranni, e permetti a meteo, corpo e conversazioni di rivedere il piano quando necessario.

Quanti giorni dovrei prevedere per l’acclimatazione prima di percorsi più lunghi?

Per la maggior parte dei viaggiatori, due o tre giorni ad altitudine moderata sono una base umana prima di tentare sentieri più alti. Usa quei giorni per brevi camminate di acclimatazione, molta acqua e riposo attento. Se il corpo chiede più tempo, concedilo volentieri; la montagna sarà ancora lì, e la tua camminata ne beneficerà.

Posso vivere incontri culturali con rispetto senza sentirmi invadente?

Cammina con un’etica dell’invito. Saluta per primo, trattieniti solo se accolto e accetta il tè come tempo offertoti, non come transazione. Scegli guesthouse a conduzione familiare, chiedi prima di fotografare persone o spazi privati e lascia che le conversazioni procedano al ritmo stabilito dai tuoi ospiti. Il rispetto è un tempo: adeguati al suo tempo.

Il viaggio lento è fattibile se ho solo una settimana?

Sì—la lentezza riguarda la profondità, non la durata. Concentrati su una o due valli, riduci gli spostamenti e disegna le giornate attorno a camminate di lunghezze diverse con pause generose per l’osservazione. Una settimana può contenere una sorprendente quantità di chiarezza se scambi l’ampiezza con l’attenzione.

Quale equipaggiamento migliora di più il comfort nelle camminate in alta quota senza sovraccaricare lo zaino?

Dai priorità a indumenti a strati, protezione solare affidabile, un paio di scarponi collaudati e un sistema di trattamento dell’acqua di cui ti fidi. Aggiungi bastoncini da trekking per la cura delle articolazioni in discesa e un kit compatto per vesciche e idratazione. Tutto il resto deve guadagnarsi il posto nello zaino dimostrando due volte la sua utilità.

Conclusione

Il silenzio che resta

I viaggi finiscono a un banco d’aeroporto o sulla soglia di casa, eppure certi paesaggi si rifiutano di allentare la presa. Il contributo del Ladakh alla memoria è il silenzio—tenace, articolato, generoso. Giorni o mesi dopo il rientro, lo ritroverai affiorare mentre aspetti in fila o attraversi una strada piovosa. Non arriva come nostalgia ma come strumento di lavoro, un promemoria che l’attenzione è portatile e che camminare in Ladakh ti ha insegnato come portarla. Il sentiero diventa una grammatica per le ore ordinarie: passo, osserva, respira, ripeti.

Indicazioni chiare per il camminatore riflessivo

Muoviti più lentamente di quanto suggerisca l’itinerario e lascia che la terra riscriva le tue aspettative. Considera l’acclimatazione un’arte, non un ostacolo. Cerca valli dove l’ospitalità è una forma di architettura e monasteri dove lo spazio è il primo maestro. Prepara leggero, cammina con gentilezza e ricorda che i souvenir più duraturi sono abitudini—di pazienza, di ascolto, di cura. Sono questi i beni che continuano ad apprezzarsi una volta a casa.

Postfazione: una nota da portare con sé

Tra bandiere e cielo

C’è un momento particolare—da qualche parte tra una fila di bandiere di preghiera e un eccesso di cielo—in cui si capisce che non stai tanto attraversando un paesaggio quanto è il paesaggio ad attraversare te. Il vento abbozza i tuoi pensieri, la luce corregge il tuo umore e la terra sotto i piedi ti presenta il verbo più antico del mondo: camminare. Tienine un po’ in tasca. Spendilo spesso e senza paura.

Ciò che riporti a casa

Riporta a casa la disciplina del guardare due volte, la cortesia di muoverti al ritmo di un villaggio e la gioia di trovare filosofia nelle cose ordinarie: il fischio di un bollitore, l’ombra di un tetto, un ragazzo che ride mentre supera la propria eco. Se devi riassumere la lezione, che sia breve e luminosa—cammina come se il mondo ti stesse dicendo qualcosa, perché è così, e lo è sempre stato.

Sull’autrice

Elena Marlowe è una scrittrice irlandese che vive attualmente in un tranquillo villaggio vicino al Lago di Bled, in Slovenia. Il suo lavoro intreccia viaggio lento, culture d’alta quota e la filosofia del camminare in narrazioni liriche ma pratiche per lettori europei.

Attratta dai luoghi in cui il silenzio chiarisce il pensiero, scrive da sentieri e cortili di monasteri attraverso l’Himalaya—soprattutto in Ladakh—esplorando bandiere di preghiera, cieli aperti e la dolce arte di muoversi con leggerezza in paesaggi aspri.

Quando non è sul sentiero, rivede gli appunti in riva al lago, traccia itinerari, intervista artigiani locali e affina saggi che bilanciano riflessione e utilità—attrezzatura che si guadagna il posto nello zaino, percorsi che rispettano l’altitudine e modi di viaggiare con cura.

Le sue colonne sono note per una voce elegante, un’osservazione attenta e un passo misurato che invita i lettori a guardare due volte, camminare più piano e portare a casa la quiete.