Introduzione — Pietre che Raccontano Storie

La prima volta che vidi il Forte di Basgo, non sembrava affatto un forte. Non c’erano cortili levigati, nessuna scala maestosa, nessuna torre da fiaba come quelle che ho attraversato in Francia o Austria. Invece, si aggrappava alle scogliere come una preghiera consumata dal tempo—muri di mattoni di fango segnati dal tempo, un paesaggio più di silenzio che di struttura. Eppure, sapevo subito: non era vuoto. Era memoria impressa nella pietra.

Venendo dai Paesi Bassi, dove i castelli sono fieri ricordi di dinastie reali e della potenza europea, li avevo sempre visti come simboli di controllo—costruiti per affermare, difendere e abbagliare. A Ladakh, però, i forti sembrano sussurrare piuttosto che gridare. Si fondono con le montagne. La loro autorità è silenziosa, plasmata non solo dalla politica, ma dal vento, dal cielo e dagli insegnamenti del Buddhismo.

In questa rubrica voglio portarvi in un viaggio—non solo attraverso i continenti, ma nel tempo e nel significato. Esploreremo castelli del mondo, dai palazzi circondati da fossati dell’Inghilterra alle rovine romantiche della Spagna, per poi tornare ai bastioni meno conosciuti di Ladakh come il Palazzo di Leh e il Forte di Zorawar. Non è una lista di “luoghi da vedere”. È un invito a sentire la storia sotto la punta delle dita. A chiedersi cosa significhi proteggere qualcosa. A domandarsi come l’architettura parli in modo diverso attraverso paesaggi e sistemi di credenze.

Se state leggendo questo dall’Europa, immagino abbiate visitato un castello—o dieci. Ma vi siete mai chiesti come quelle torrette e ponti levatoi si confrontino con un forte su una collina dell’Himalaya, costruito non per impressionare l’occhio, ma per resistere agli elementi? Vi siete mai chiesti perché i castelli fossero dipinti con storie di santi e conquiste, mentre i forti ladakhi sono sormontati da chorten e sale di preghiera?

Questa è una storia di contrasti—e di fili comuni. Di come le pietre diventino simboli. Che siano modellati dal feudalesimo o forgiati nell’isolamento delle rotte commerciali ad alta quota, sia castelli che forti sono testimonianze della resilienza umana. E forse, visti insieme, ci dicono qualcosa di più profondo: che ogni civiltà, per quanto lontana o diversa, costruisce per ricordare, resistere e aspirare a qualcosa di più grande.

Iniziamo.

Castelli e Forti: Più di Semplici Strutture Difensive

Cosa Definisce un Castello? Un Eredità Europea di Potere e Prestigio

Quando gli europei pensano a un castello, spesso immaginano una sagoma che si erge da colline verdi: torrette, mura alte, forse un ponte levatoio, e una bandiera che sventola al vento. Queste strutture, costruite tra il IX e il XVI secolo, erano molto più che bastioni militari. Erano simboli della gerarchia feudale, del potere dinastico e spesso di un’ambizione estetica.

In Francia, una volta sono stato dentro il Château de Chambord—un’ode architettonica alla simmetria e allo splendore, costruito più per lo sguardo dei cortigiani che per le minacce d’assedio. Al contrario, castelli scozzesi come Dunnottar si aggrappano sfidanti alle scogliere, dal design grezzo, muscolare ed esposto ai venti marini. Che siano costruiti in calcare, granito o arenaria, questi castelli erano dichiarazioni strategiche e manufatti culturali.

Il castello, in sostanza, era un ibrido: parte palazzo, parte fortezza. Proteggeva, sì, ma abbagliava anche. Ospitava banchetti, conservava ricchezze, e stava come manifestazione fisica del diritto divino e del privilegio nobiliare. Cappelle religiose dentro le mura, vetrate con santi e battaglie, simboli araldici dipinti in grandi sale—tutto nel castello medievale parlava la lingua dell’autorità e dell’aspirazione.

Come consulente per il turismo rigenerativo, mi chiedo spesso: quali storie scelgono di raccontare queste mura, e quali invece tacciono? I castelli europei, per tutta la loro bellezza, raccontano anche una storia di esclusione, gerarchia e conquista. Comprendere questa complessità è vitale—non solo per i turisti, ma per chi oggi conserva e interpreta il patrimonio.

Cosa Rende un Forte un Forte? La Semplicità Strategica delle Sentinelle di Pietra di Ladakh

E poi ci sono i forti di Ladakh—nettamente diversi per tono, scala e intento. A prima vista, potrebbero sembrare rudimentali all’occhio europeo. Nessun giardino scolpito. Nessuna cappella a volta. Eppure nel loro silenzio si cela una profonda saggezza. Questi forti non sono stati costruiti per mostra, ma per sopravvivere.

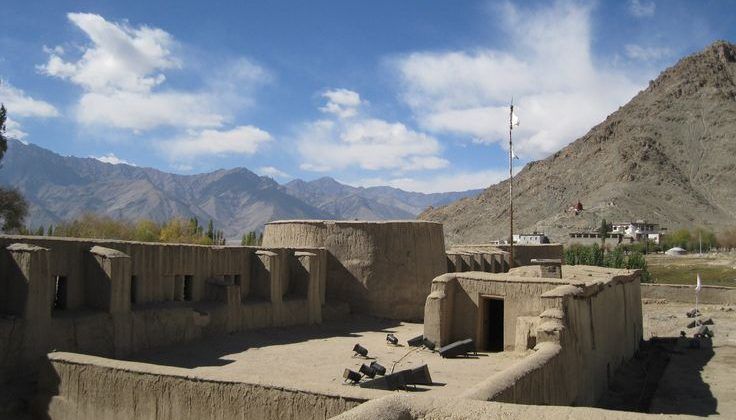

Prendiamo il Forte di Zorawar a Leh, per esempio. Costruito nel XIX secolo dal Generale Zorawar Singh, manca dello sfarzo ornamentale delle fortezze europee. È invece robusto, utilitaristico—progettato per resistere agli inverni pungenti di Ladakh e alla turbolenta geopolitica. La sua architettura è difensiva nel senso più puro: muri spessi di mattoni di fango, ingressi stretti e punti di osservazione nelle colline per monitorare le rotte carovaniere lungo la Via della Seta.

Il Forte di Basgo, sgretolato e scolorito dal sole, un tempo serviva sia come centro spirituale che come bastione. A differenza dei castelli europei che separano sacro e profano, i forti ladakhi spesso includono gompa—templi buddhisti—nei loro terreni. Questa fusione di fortificazione e fede rivela una visione del mondo in cui la protezione non è solo fisica, ma anche metafisica.

C’è un’umiltà in queste costruzioni. Non sono né vanitose né imperiali. Esistono in dialogo con le montagne, spesso costruite con la stessa terra su cui si ergono. In questo senso, i forti di Ladakh sembrano meno interruzioni e più continuazioni del paesaggio stesso.

Confrontare castelli e forti non significa classificarli, ma leggere due dialetti diversi della stessa lingua architettonica—uno radicato nell’esibizione e nella dominazione, l’altro nella resilienza e nel rispetto.

Plasmati dal Paesaggio: Il Ruolo della Geografia e dell’Ambiente

Castelli in Valli Verdissime vs. Forti su Creste Battute dal Vento

Nel cuore della Baviera, i castelli sorgono da colline boscose come miraggi—avvolti nella nebbia, incorniciati da laghi alpini e fiancheggiati da alberi sussurranti. Questi luoghi sembrano quasi onirici, protetti non solo da muri di pietra, ma dalla morbidezza naturale dei dintorni. Neuschwanstein, forse il castello più fotografato d’Europa, non è solo un monumento al Romanticismo; è anche un monumento a un tipo molto particolare di paesaggio—uno che invita la bellezza come strategia di potere.

La geografia non è uno sfondo. È un personaggio. Un collaboratore. Un vincolo. In Europa, i castelli erano spesso situati in luoghi che permettevano sia la difesa che l’accesso a terre fertili, rotte d’acqua e strade commerciali. Fiumi come la Loira o il Reno non nutrivano solo i raccolti—nutrivano l’influenza. Il clima mite, le stagioni prevedibili e le valli fertili permettevano una certa ambizione architettonica. I muri potevano salire più in alto. Gli interni potevano essere più ornati. I giardini potevano fiorire.

Ora, immaginate Ladakh. Il vento taglia come una lama. L’ossigeno scarseggia. La terra non è verde, ma color ruggine, secca come ossa e frastagliata. Qui, i forti non si adagiano nelle valli; si aggrappano alle scogliere, come sfidando la gravità e la ragione. Dalla cima del Forte di Basgo, non vidi altro che terra e cielo. Nessuna foresta. Nessun fiume. Solo silenzio e pietra. Eppure quel silenzio custodiva secoli di storie.

L’ambiente di Ladakh impone una sua logica. I forti devono essere compatti, perché trasportare materiali su una pendenza di 3.500 metri non è impresa da poco. Devono resistere non solo alle invasioni, ma all’altitudine, ai venti forti, alle frane e alle temperature gelide. La costruzione usa materiali locali—fango, pietra e mattoni essiccati al sole—perché niente altro sopravvive. I muri sono spessi non solo per resistere agli attacchi, ma per isolare dalle notti himalayane.

Eppure c’è bellezza. Una bellezza cruda e onesta. Niente finestre dorate o terrazze ampie, ma una sorta di geometria sacra nel modo in cui le strutture rispecchiano i contorni delle montagne. Non sono stati costruiti per dominare la natura, ma per sopravvivere dentro di essa.

Quando i visitatori europei incontrano questi siti, spesso vedo un silenzioso stupore nei loro occhi. Non perché i forti siano grandiosi, ma perché sono improbabili. Ed è in quell’improbabilità che risiede la loro verità. Il contrasto tra le rigogliose valli europee e le creste battute dal vento di Ladakh non è solo visivo—è filosofico. Un paesaggio nutre l’opulenza. L’altro, la resilienza. Entrambi ci dicono qualcosa di vitale su cosa significhi costruire—e resistere.

La Cultura Incarnata nella Pietra: Religione, Arte e Rituali

Cattedrali, Cappelle e Cavalleria: L’Impronta Cristiana sui Castelli

In Europa, entrare in una cappella di un castello significa entrare in un mondo dove la pietra respira le scritture. È facile dimenticare, circondati da armature e sale da banchetto, che i castelli erano anche spazi sacri. Quasi ogni grande castello europeo includeva una cappella privata—alcune imponenti come la Sainte-Chapelle nella Conciergerie di Parigi, altre modeste e nascoste nelle torri. Ma tutte avevano uno scopo oltre la preghiera. Simboleggiavano il diritto divino, rafforzavano l’autorità del sovrano e santificavano la guerra stessa.

Ricordo una visita al Castello di Hohenzollern in Germania, dove le vetrate non raccontavano solo storie bibliche—raccontavano la storia della genealogia. Genealogia, pietà e sovranità erano intrecciate. Anche la stessa disposizione dei castelli era spesso influenzata dalla cosmologia cristiana: cappelle rivolte a est, sale a forma di croce e iconografia che ricordava ai visitatori—e agli abitanti—che il potere era ordinato dall’alto.

L’arte non era decorativa—era dichiarativa. Affreschi di santi, camere di reliquie e angeli scolpiti adornavano gli interni, trasformando la fortezza in una fortezza celeste. I codici cavallereschi venivano predicati come guide morali, legando strettamente la virtù religiosa al valore cavalleresco. Questa fusione di cristianesimo e architettura ha aiutato a trasformare il castello in uno strumento sia di difesa che di devozione.

L’impronta religiosa sui castelli, soprattutto durante le Crociate e l’Inquisizione, rivela anche verità più oscure—come la fede è stata istituzionalizzata, strumentalizzata e immortalata nella pietra. Come analista culturale, trovo queste tensioni tanto affascinanti quanto la bellezza che hanno prodotto.

Chorten, Gonpa e Muri Affrescati: Spiritualità Buddhista nei Forti Ladakhi

A Ladakh, la religione non è racchiusa nelle cappelle. Penetra nei muri, scorre nei corridoi e svolazza nel vento. La presenza di chorten (stupa), ruote di preghiera e antiche gonpa (monasteri) dentro e intorno ai forti rende chiaro che qui lo spirituale e lo strategico non sono mai stati divisi.

Al Forte di Basgo, ho trovato un piccolo Lhakhang—i suoi affreschi sbiaditi raffigurano divinità protettrici feroci e bodhisattva sereni, ancora intatti dopo secoli. Diversamente dalla grandiosità delle vetrate colorate europee, questi dipinti sembrano intimi, quasi sussurrati. Non cercano di impressionare—cercano di ricordare. Che la vita è impermanente. Che il potere deve essere temperato dalla compassione. Che anche la fortificazione può essere sacra.

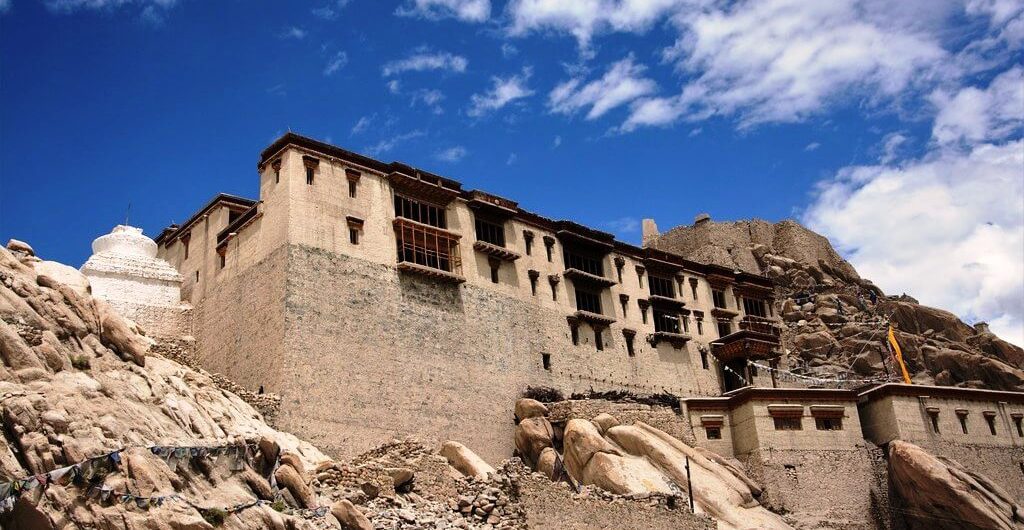

Il Palazzo di Leh, che domina lo skyline della città come una sentinella consumata dal tempo, contiene al suo interno piccole stanze di preghiera dove ancora si accendono lampade di burro. I visitatori spesso trascurano questi angoli silenziosi. Ma per me, essi custodiscono l’anima della struttura. Diversamente dai castelli europei, dove gli spazi sacri sono spesso centrali e sontuosi, i forti ladakhi li nascondono come tesori—rivelandoli solo a chi si ferma e osserva attentamente.

Questa integrazione della spiritualità non è casuale. Nel paesaggio aspro di Ladakh, la sopravvivenza ha sempre dipeso dall’armonia—con la natura, con i vicini e con l’invisibile. I forti qui non sono stati costruiti solo per respingere gli invasori—sono stati costruiti per tenere insieme la comunità, preservare la fede e offrire protezione su ogni livello: fisico, culturale e spirituale.

Se i castelli in Europa sono monumenti al controllo dell’uomo sulla terra, i forti di Ladakh sembrano offerte a qualcosa di più grande dell’uomo. In entrambi i casi, la fede è incorporata nell’architettura. Ma il modo in cui si manifesta—maestoso vs umile, dichiarativo vs meditativo—rivela come le civiltà rispondano in modo diverso alla stessa domanda: come dovrebbero coesistere potere e fede?

Cultura Materiale: Di Cosa Sono Fatte le Mura

Di cosa è fatta una costruzione dice tanto su un luogo quanto la sua lingua o la sua cucina. Il materiale non è mai solo funzionale—è culturale. È la stretta di mano tra ambiente e bisogno umano. Quando passi la mano su un muro di castello in Scozia, senti il granito freddo estratto da colline antiche. Nel sud della Spagna, le mura dell’Alhambra sussurrano con la freschezza porosa della arenaria rossa e dell’argilla. In tutta Europa, la palette dei materiali dei castelli cambia con il suolo e la pietra sotto i piedi del costruttore.

Nella Valle della Loira in Francia, castelli come Chenonceau e Amboise sono fatti di calcare tuffeau—una pietra pallida, quasi gessosa che cattura la luce e permette elaborati intagli. Questi castelli brillano al tramonto, riflettendo non solo la luce, ma l’eredità. Al contrario, le pietre di basalto scuro del Castello di Bunratty in Irlanda sembrano assorbire la storia, ogni blocco carico di tempeste e racconti.

Queste scelte materiali erano sia pratiche che politiche. La pietra dura significava longevità—un’affermazione di permanenza. Il marmo importato, quando usato, dichiarava ricchezza e portata globale. Anche il colore della roccia poteva indicare identità regionale o orgoglio dinastico. Ma forse, la cosa più importante, l’architettura dei castelli europei era una sfida alla natura: più alti, grandiosi, più simmetrici della terra caotica intorno.

Ladakh racconta una storia diversa. Qui, i muri dei forti non sono dichiarazioni di dominazione ma di coesistenza. I materiali sono umili: mattoni di fango essiccati al sole, pietre raccolte localmente, legno da valli lontane. Non sono stati scelti per la grandiosità, ma per la logica—per la sopravvivenza. In condizioni di alta quota, dove gli inverni mordono e le strade sono spesso impraticabili, ciò che costruisci deve provenire da ciò che hai.

Prendi il Palazzo di Leh. Costruito con terra battuta e legno, i suoi muri isolano dal freddo, resistono ai terremoti e si fondono perfettamente con le montagne marroni intorno. Da lontano, il palazzo non si eleva sopra la terra—ne emerge. Questa è l’essenza dell’architettura vernacolare: costruire in conversazione con il luogo, non in sfida a esso.

Ciò che mi ha colpito di più, come qualcuno che ha lavorato a progetti di costruzione eco-sensibili in Sud America, è quanto siano intrinsecamente sostenibili questi forti himalayani. Prima che “edilizia verde” diventasse una parola d’ordine, Ladakh la praticava già—per necessità, non per design. Materiali locali. Rifiuti minimi. Isolamento passivo. Riutilizzabilità.

Nel mondo di oggi, consapevole del clima, c’è qualcosa di profondamente ispirante in questo. Mi fa chiedere: e se smettessimo di vedere le vecchie strutture come reliquie, e iniziassimo a vederle come guide? E se la strada verso il futuro fosse, letteralmente, costruita nel passato?

Genere, Lavoro e Potere: Chi Ha Costruito e Chi Ha Abitato Queste Fortezze?

È facile romanticizzare castelli e forti guardando solo le facciate. Sagome grandiose contro cieli drammatici. Scale di pietra levigate dai piedi della storia. Ma dietro ogni arco e bastione c’è un’altra storia—non di re e generali, ma di lavoratori, servitori, donne e artigiani anonimi che non hanno lasciato firme, solo strutture.

In Europa, la costruzione dei castelli era spesso un’impresa finanziata dallo stato o dalla chiesa, eseguita da una rete complessa di muratori, cavatori, carpentieri, fabbri e talvolta prigionieri o contadini in debito. In luoghi come il Castello di Warwick o Edimburgo, si possono ancora vedere le scanalature scavate da martello e scalpello. Ma i nomi di quelle mani? Quasi sempre persi nel tempo.

Le donne, anche se raramente autorizzate a progettare o costruire, abitavano questi spazi come regine, dame di compagnia, guaritori e—più invisibilmente—come lavandaie, cuoche e bambinaie. Il loro lavoro quotidiano sosteneva la bellezza e la funzionalità del castello. Mentre le storie romantiche dipingono le donne come fanciulle che guardano dalle torri, la realtà parla di resistenza, abilità e contributi nascosti. Il potere nei castelli era di genere, sì—ma non sempre passivo.

Ora guardiamo a Ladakh. Sebbene i forti qui siano più piccoli, le loro storie umane sono altrettanto stratificate. Le storie orali parlano di interi villaggi che si radunavano per costruire mura prima dell’arrivo dell’inverno. La costruzione non era sempre commissionata dalla royalty—era spesso comunitaria, persino spirituale. La linea tra lavoro e rito si sfumava. Costruire un forte vicino a un monastero significava allinearsi con l’astrologia, offrire preghiere prima di posare le fondamenta e condividere risorse con i vicini.

Al Forte di Zorawar, scalpellini e artigiani locali furono arruolati durante l’espansione Dogra. Alcuni resoconti menzionano il lavoro forzato sotto il governo militare. Al Palazzo di Leh, donne di villaggi vicini portavano acqua e argilla durante la costruzione, i loro sforzi non registrati ma essenziali. Questo silenzio nella documentazione storica non è assenza—è cancellazione.

Chi viveva in questi forti? Non solo sovrani e monaci, ma famiglie, guardie, scribi, artigiani. Le stanze del Palazzo di Leh, ora vuote, un tempo riecheggiavano di preghiere, politica e pasti condivisi in mattine fredde. In entrambi i contesti, europeo e ladakhi, il potere era incorporato nelle mura—ma anche la vita. Vita disordinata, ordinaria e profondamente umana.

Come qualcuno che lavora nel turismo rigenerativo, credo che la narrazione debba includere tutto lo spettro della storia—non solo chi governava, ma chi costruiva e serviva. Solo allora possiamo guardare a queste maestose strutture e vederle chiaramente—non solo come simboli di potere, ma come testimonianze viventi di sforzo collettivo, lavoro di genere e complessità sociale.

Forti e Castelli nell’Occhio Moderno: Dalla Rovina alla Rinascita

Castelli Europei come Icone Turistiche e Location per Matrimoni

Siamo onesti: oggi in Europa i castelli sono diventati scenografie per sogni moderni. Alcuni ospitano opere sotto le stelle; altri sono alberghi a cinque stelle, musei o location da fiaba per matrimoni. Ho partecipato a un summit sulla leadership climatica tenutosi in un castello austriaco dove le mura, un tempo difensive, ora riecheggiavano dibattiti su resilienza e sostenibilità. L’ironia non mi è sfuggita.

Da Neuschwanstein in Germania al Château de Chillon in Svizzera, molti castelli europei sono ora tra le principali attrazioni turistiche delle loro regioni. Attirano milioni ogni anno—visitatori in cerca di bellezza, nostalgia, storia o momenti perfetti per Instagram. Intere economie si sono sviluppate attorno alla loro conservazione e presentazione.

Ma con il turismo arrivano tensioni. La necessità di attrarre folle spesso si scontra con la responsabilità di proteggere. Il patrimonio diventa spettacolo. L’autenticità a volte è sacrificata per l’accessibilità. Eppure, non si può negare che questa visibilità ha preservato innumerevoli siti che altrimenti sarebbero crollati. L’Europa ha investito pesantemente nel restauro, sostenuta da sovvenzioni governative, UNESCO e partnership pubblico-private.

La domanda diventa: possiamo amare queste strutture senza consumarle? Possiamo interagire con loro non solo come destinazioni ma come dialoghi—tra passato e presente, memoria e marketing?

I Forti di Ladakh: Patrimonio a Rischio o Opportunità per il Turismo Rigenerativo?

A Ladakh, la storia è meno lucidata—e forse più urgente. Molti forti rimangono fuori dal radar del turismo globale. Alcuni sono in rovina, minacciati da erosione, trascuratezza e cambiamenti climatici. Altri—come il Palazzo di Leh—hanno visto restauri parziali da parte dell’Archaeological Survey of India, ma restano meno visitati rispetto ai monasteri o ai sentieri trekking.

Eppure, qui c’è un enorme potenziale. I forti di Ladakh sono grezzi, potenti e per lo più non commercializzati. Offrono non solo uno sguardo storico ma anche un senso del luogo che non può essere replicato. Camminare nei corridoi screpolati dal sole di Basgo o stare in cima ai bastioni spazzati dal vento del Forte di Zorawar significa connettersi con una versione del patrimonio che è silenziosa, dignitosa e viva.

La chiave è il turismo rigenerativo. Non solo visitare, ma restaurare. Non estrarre, ma scambiare. Le comunità locali dovrebbero guidare il processo—offrendo homestay, passeggiate guidate, sessioni di narrazione e cibo tradizionale attorno a questi forti. I visitatori, a loro volta, contribuiscono non solo con denaro ma con rispetto, dialogo e visibilità.

Un esempio ispiratore è l’iniziativa guidata dal villaggio vicino a Basgo, dove i locali hanno iniziato a offrire tour interpretativi radicati nella storia orale e nella consapevolezza ecologica. C’è anche un interesse crescente da parte di architetti conservazionisti per usare tecniche di costruzione antiche nel restauro di questi siti—intonaci di fango, pietra tagliata a mano, sistemi naturali di drenaggio.

Diversamente dai loro omologhi europei, i forti di Ladakh hanno il vantaggio di iniziare freschi—non appesantiti dal turismo di massa, ma pronti a essere modellati da un viaggio consapevole. Se agiamo con cura, questi siti possono diventare più di rovine. Possono diventare ponti—tra passato e futuro, visitatore e ospite, memoria e custodia.

Riflessione Personale — Cosa Mi Sussurrano Queste Mura

Da qualche parte tra le scogliere spazzate dal vento di Basgo e i prati curati di Chenonceau, ho iniziato a sentire parlare le pietre. Non con parole, ma con presenza. Con texture. Con silenzio. E ciò che sussurravano non era grandezza o gloria—era memoria. Fragile, stratificata, incompiuta.

Castelli e forti, attraverso i continenti, sono stati costruiti per durare. Ma più di questo, sono stati costruiti per essere visti. Per segnare lo spazio. Per contenere il potere. E così facendo, sono diventati specchi delle società che li hanno creati. I castelli europei parlano di dinastie e diritto divino, di simmetria e spettacolo. I forti di Ladakh, invece, parlano di sopravvivenza e spirito, di adattamento più che di affermazione.

Eppure condividono qualcosa di profondamente umano: il bisogno di appartenenza. Il bisogno di aggrapparsi a qualcosa mentre il tempo scorre via. Che sia un leone di pietra scolpito su una merlatura scozzese o una bandiera di preghiera che svolazza su un parapetto ladakhi, questi simboli ci ricordano che anche i nostri antenati desideravano lasciare un segno, proteggere ciò che contava, vivere oltre sé stessi.

Come europeo che attraversa Ladakh per la prima volta, mi sono sentito umiliato. Questi forti non chiedevano di essere ammirati. Chiedevano di essere ricordati. Ascoltati. E forse, di essere reimmaginati—non solo come monumenti storici, ma come agenti attivi nel presente: educando, unendo, rigenerando.

Se tu, caro lettore, sei mai stato in una torre di avvistamento in rovina o ti sei appoggiato a un muro di castello chiedendoti quali vite siano passate prima di te, allora lo sai già. L’architettura non è solo forma—è sentimento. E in quel sentimento risiede l’opportunità non solo di visitare, ma di connettersi.

Che la prossima volta che ti trovi davanti a una fortezza—sia nelle Alpi che nell’Himalaya—sia un momento di silenzioso riconoscimento. Non solo della differenza, ma della parentela. Perché, pur costruiti a oceani di distanza, i castelli del mondo e i forti di Ladakh sono legati dallo stesso cemento invisibile: l’istinto umano di ricordare, proteggere e sognare nella pietra.

Nata a Utrecht, nei Paesi Bassi, e attualmente residente nei dintorni di Cusco, in Perù, Isla Van Doren è una consulente di turismo rigenerativo con oltre un decennio di esperienza nell’esplorazione dell’intersezione tra ecologia, cultura e conservazione del patrimonio.

Con un background in antropologia culturale e politica ambientale, la sua scrittura bilancia l’intuizione poetica con l’analisi accademica—usando dati per fondare le idee e emozione per elevarle. Ha lavorato su iniziative di turismo sostenibile nelle Ande, in Patagonia e in Bhutan, portando una prospettiva globale a ogni storia locale.

Questo viaggio a Ladakh segna il suo primo incontro con l’Himalaya indiano. Ciò che la cattura maggiormente non è solo la bellezza aspra della regione, ma il modo in cui la memoria vive nella sua architettura, e come essa contrasti con le eredità fortificate dell’Europa che conosce così bene.

Attraverso analisi comparative e narrazione, invita i lettori a vedere oltre la pietra e la struttura—per considerare le culture che le hanno costruite e i futuri che possono ispirare.