Prologue : Le poids de la connexion

La tyrannie du ping

Quelque part entre Munich et Delhi, à 10 600 mètres d’altitude, j’ai éteint mon téléphone — pas seulement l’écran, mais l’idée même de cet appareil. Plus de pings, plus d’alertes. Pendant des mois, j’avais été noyé dans une mer de badges rouges et d’icônes clignotantes. Les matins commençaient par des e-mails. Les nuits se terminaient en faisant défiler sans fin. Ce qui était autrefois un outil de liberté était devenu une laisse — que nous portons tous, invisiblement.

Nous, Européens, aimons notre connectivité. Nous écoutons Mozart dans les Alpes, commandons nos croissants en ligne à Paris, postons nos vignobles toscans sur Instagram. Et pourtant, au plus profond de nous, nous aspirons au silence. Pas le silence d’un téléphone éteint, mais ce calme plus profond — celui qui ne monte que lorsque le bruit digital cesse enfin.

Je ne fuyais pas la technologie ; je cherchais quelque chose de plus ancien, d’élémentaire. Un voyage de détox digitale, oui — mais pas mis en scène avec des hashtags et des retraites. Je voulais du vrai. Un lieu où le Wi-Fi n’atteint pas. Où le mot « signal » désigne les drapeaux de montagne, pas les barres cellulaires. Où l’on peut enfin, véritablement, se déconnecter pour mieux se reconnecter.

Pourquoi le Ladakh m’a appelé

Une amie avait décrit le Ladakh comme « le bord du toit du monde ». Là-bas, disait-elle, on ne perd pas seulement son signal. On perd ses illusions. Ses mots sont restés gravés en moi. À Berlin, à Lisbonne, à Édimbourg — je les entendais résonner à travers le brouhaha des cafés et les murmures des gares.

Alors, j’ai réservé un billet aller simple. J’ai pris un carnet, un pull en laine, et le désir de laisser tomber la peau de l’écran. Je voulais sortir du réseau — dans l’Himalaya, dans un monde où la nature murmure et le silence écoute.

Le Ladakh ne figurait pas sur les cartes des influenceurs. Ce n’était pas du #Wanderlust. C’était réel. Dur. Ancien. Un endroit où l’âme — affamée par les algorithmes — pouvait peut-être trouver une nourriture qui ne se télécharge pas.

Ce n’était pas des vacances. C’était un exode. Un retour à quelque chose de sacré. Le début de ce que je comprendrais bientôt comme voyager lentement, bouger avec conscience, et un face-à-face avec soi-même.

Ainsi commença mon voyage de détox digitale au Ladakh. Pas dans un studio de yoga avec Wi-Fi, mais dans le silence brut des montagnes plus vieilles que la mémoire.

La route vers la déconnexion : quitter le réseau

La dernière barre de signal à Leh

Je me souviens du moment exact où le signal est mort. Quelque part au-delà des moulins à prières de Leh, entre un tas de pierres de prière et un camion peint en verts irisés, mon téléphone s’est tu. La dernière barre a clignoté, lutté, puis s’est rendue. Et avec elle, le monde que je connaissais — e-mails, messages privés, actualités — a disparu dans l’air de l’Himalaya.

Leh est la dernière zone liminale. Encore attachée au monde moderne, mais à peine. Les cafés servent des flat whites. Les routards partagent leurs histoires. Il y a du Wi-Fi, mais il est aussi capricieux que le temps en montagne. Au-delà de la ville commence cependant un royaume intact par les notifications — un lieu pour ceux qui souhaitent se déconnecter de la technologie et se reconnecter à la présence.

Mon chauffeur, Stanzin, a souri quand j’ai parlé de « pas d’internet ». « Très bien », a-t-il dit, serrant le volant en prenant la route vers le nord. « Maintenant, tu peux réentendre ta propre voix. »

Traverser le silence : de Khardung La à Turtuk

Nous avons franchi Khardung La, l’un des cols routiers les plus hauts du monde, où l’oxygène se raréfie et les pensées s’allègent. Le vent déchirait la crête. Il n’y avait ni voix, ni musique — seulement le crépitement de la neige sous les pneus et le doux battement des drapeaux de prière tibétains. J’ai regardé autour de moi et ressenti, pour la première fois depuis des années, que j’étais hors réseau.

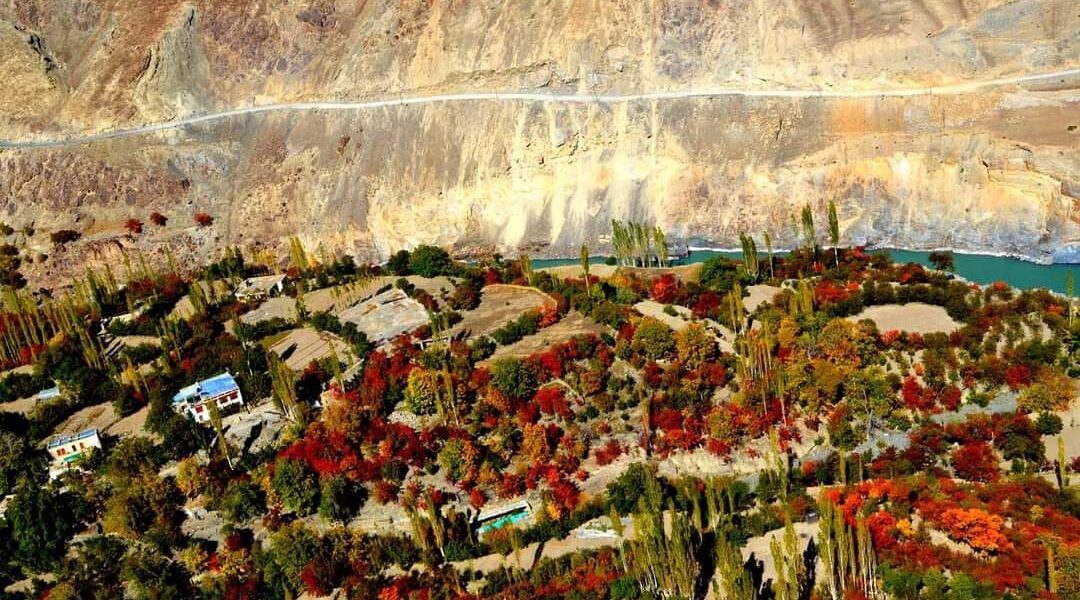

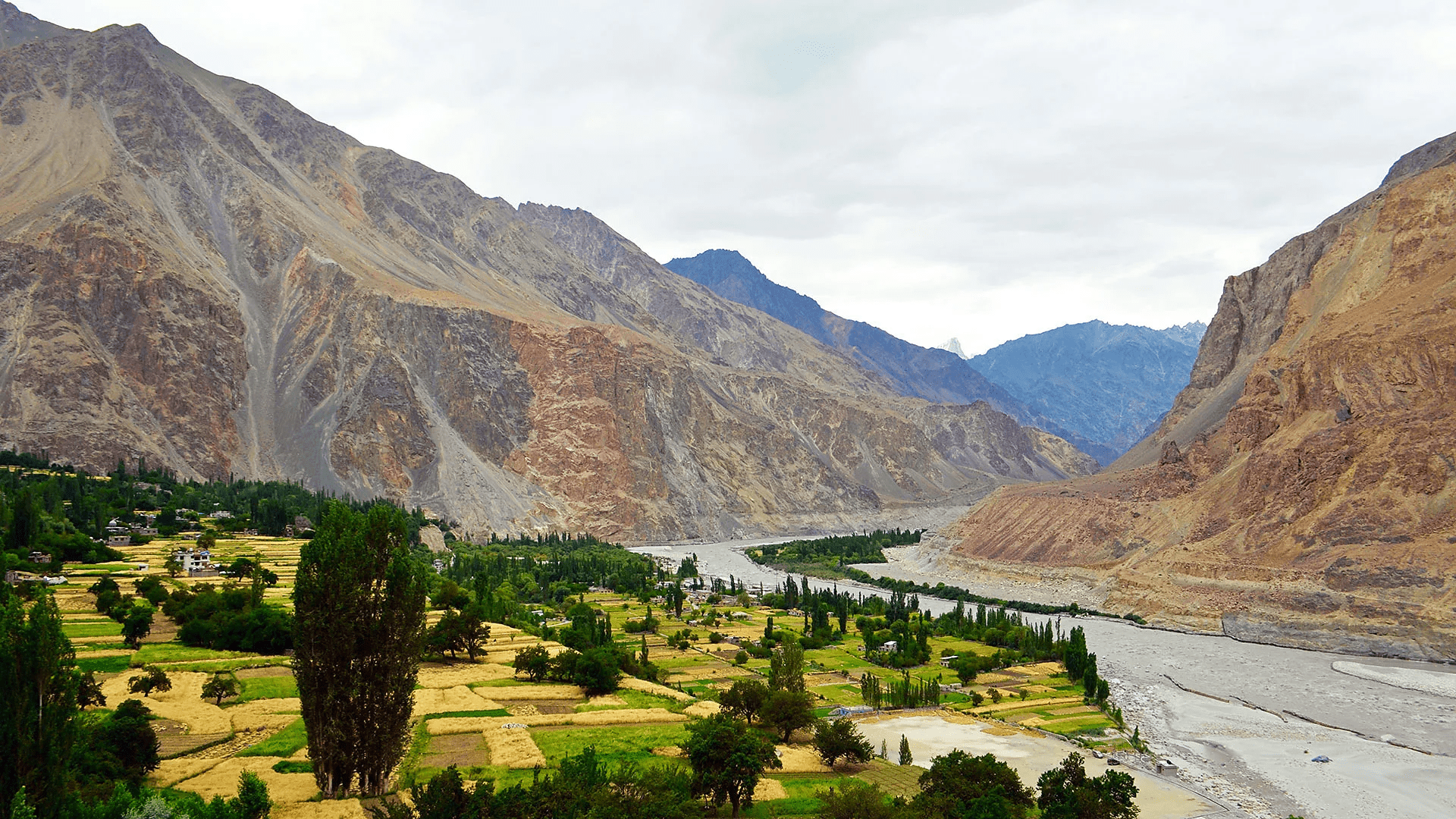

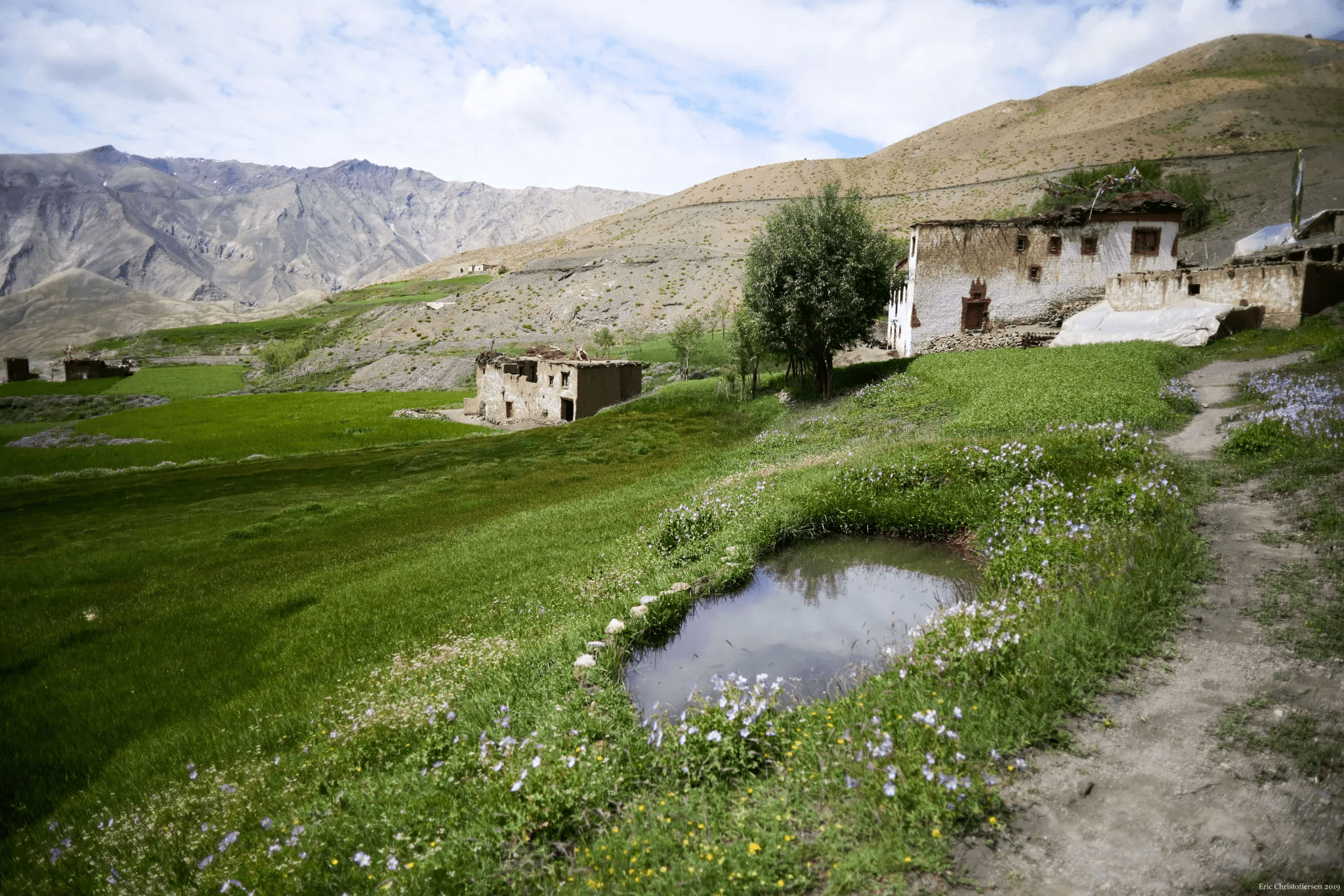

En descendant dans la vallée de Nubra, le monde changea de texture. Le temps ralentit. Les villages apparurent comme des touches estompées — Diskit, Hunder, et enfin Turtuk : un lieu si isolé qu’il n’apparaît presque pas sur certaines cartes. Pas de réseau, pas de distributeurs automatiques, pas même de panneaux. Seulement des abricotiers, des maisons de pierre, et l’odeur du sel portée par le vent de montagne.

Ce n’était pas une absence. C’était une présence. L’absence de signal laissait place à autre chose — la conversation, le souffle, la marche sans destination. C’est là, dans cette immobilité, que j’ai commencé à saisir l’essence d’une retraite de détox digitale au Ladakh. Pas un bien-être formaté, mais une retraite sauvage et non scénarisée. Imposée par le terrain, non par la mode.

Pour un voyageur européen habitué aux horaires et au Wi-Fi dans les trains, cet abandon à l’inconnu était à la fois déstabilisant et libérateur. Je ne voyageais plus — je me dissolvais dans le lieu. Devenant partie de son rythme. Et tout a commencé par la simple perte d’un signal.

À la tombée de la nuit à Turtuk, je me suis assis auprès d’un feu avec une famille locale. Pas de téléphones, pas de lumières au-delà des étoiles. Un enfant a sorti un jeu en bois. Les aînés versaient le thé. Dans cette lueur orange vacillante, entouré d’étrangers qui semblaient proches, j’ai senti quelque chose s’éveiller : le retour à la simplicité, à la présence, à ce qui s’était longtemps perdu dans la statique de la vie moderne.

Les lieux qui rebranchent l’âme

Dans les vergers d’abricotiers de Turtuk

Turtuk n’est pas une destination. C’est une révélation. Niché près de la frontière pakistanaise, ce village est une page arrachée d’une autre époque — où les chemins de pierre serpentent entre les abricotiers et où les enfants courent pieds nus avec des cerfs-volants faits de journaux et de ficelle. Il n’y a pas d’internet ici. Pas de bourdonnement d’appels WhatsApp ni de grésillement de télévision. Il y a le vent. Les arbres. Le balancement rythmique des faux dans les champs d’orge.

J’ai séjourné dans une maison d’hôtes où la matriarche, Fatima, cuisinait sur un feu ouvert et souriait sans artifice. Elle ne m’a pas demandé mon Instagram. Elle ne voulait pas d’avis. Elle voulait savoir si j’avais bien dormi. Et j’avais — mieux que depuis des années. Une vraie connexion humaine, qui ne nécessitait ni mot de passe ni forfait data.

Les vergers étaient en fleurs à mon arrivée. Des pétales roses et blancs parsemaient les chemins comme des prières oubliées. Je me suis promené sans but dans le verger, respirant la douceur des fleurs d’abricotier et le silence du temps ralenti. Ce n’était pas du luxe. C’était quelque chose de plus rare : le luxe d’être invisible. D’être libre de toute performance.

La cabane du berger de yaks dans la Nubra

Plus loin dans la vallée, j’ai gravi un abri de pierre de berger de yaks, perché au-dessus des dunes de Hunder. L’homme — mince, cuirassé, enveloppé de laine — m’a accueilli avec du thé au beurre et du bois pour le feu. Il parlait peu anglais, et je ne parlais pas balti, mais peu importait. Nous partagions l’espace, la chaleur, et le silence. C’était la présence dans sa forme la plus pure.

Les nuits y étaient infinies et étoilées. J’écrivais à la lumière des bougies. Écoutais le vent pousser contre le toit d’ardoise. Chaque son semblait plus net, chaque moment plus long. Je n’avais aucun enregistrement numérique de ces nuits. Et pourtant, elles sont gravées en moi avec une clarté plus grande que mille photos.

J’ai compris que pour voyager afin de se reconnecter à soi-même, il faut d’abord accepter de laisser tomber le soi digital. Il faut aller là où le réseau s’arrête — et où le cœur commence à réécouter.

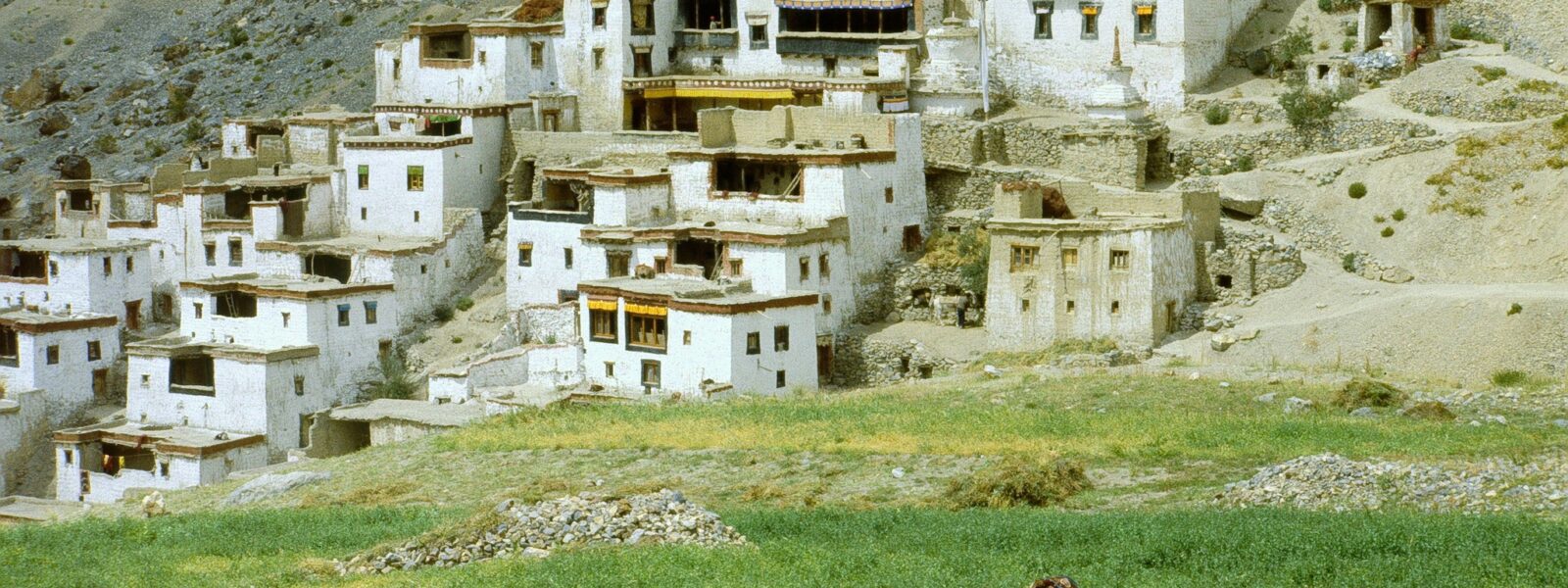

Les échos du Zanskar : quand l’esprit devient immobile

Le Zanskar est un lieu d’échos. Ceux qui rebondissent non seulement entre les falaises, mais aussi dans la poitrine. Là, je n’ai trouvé ni panneaux, ni cartes, ni horaires. Juste les os bruts de l’Himalaya et le pas lent des moines se rendant aux prières du matin. L’air était plus rare, les pensées plus rares encore.

J’ai séjourné deux jours dans une chambre d’hôtes de monastère. On m’a offert tsampa, thé au beurre, et un espace pour m’asseoir en silence. À l’aube, les chants ont commencé. Bas et rythmiques, ils vibraient dans ma colonne vertébrale. Pas besoin de playlists ou de podcasts. C’était du bien-être sans marque, du calme sans applications.

Si vous me demandez maintenant où j’ai été le plus vivant, le plus moi-même — c’était là, assis sur un rebord de pierre au Zanskar, le ciel meurtri par le crépuscule, et le son des moulins à prières tournant dans le vent.

Ce qui arrive quand on se déconnecte

Un nouveau rythme d’être

La première chose que l’on remarque en se déconnectant n’est pas l’absence de quelque chose — mais l’émergence de quelque chose d’autre. Un rythme. Une cadence. Plus lente, certes. Mais pas vide. Généreuse. Au Ladakh, le temps ne presse pas. Il s’assoit à côté de vous. Il attend.

Le troisième jour sans écrans, je me suis réveillé avec le soleil — non parce que j’avais réglé un réveil, mais parce que les montagnes me l’avaient demandé. J’ai fait bouillir lentement le thé, le laissant infuser pendant que je regardais les nuages au-dessus des crêtes. J’ai tenu un journal, pas pour des abonnés, mais pour le silence en moi. C’était un voyage conscient, pas un contenu préparé.

Il y a une raison pour laquelle tant d’entre nous en Europe se sentent épuisés, même sans travailler. Les alertes sans fin, les onglets ouverts dans nos esprits, le va-et-vient du monde digital — ça vole quelque chose de vital. Au Ladakh, ce burnout digital a commencé à se dissiper. Mon souffle s’est approfondi. Mon regard s’est attardé. Ma présence est revenue.

Des notifications au silence : le changement intérieur

Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi physique. Mais c’était le cas. Dès que mes mains ont cessé de chercher réflexivement le téléphone, elles ont saisi d’autres choses : des pierres, des herbes, des cuillères en bois, la courbe d’un chapelet de prière. Le silence a commencé à remplir les coins de mon esprit où le bruit régnait jadis. Ce n’était pas un silence de vide — mais d’écoute.

Un matin près de Sumur, je me suis assis plus d’une heure au bord d’un ruisseau. Pas de livre. Pas d’appareil photo. Juste le son de l’eau sur la pierre. J’ai alors compris que ce genre d’attention — la capacité à rester immobile sans chercher la distraction — était une sorte de muscle. Et le mien, longtemps inutilisé, revenait enfin à la force.

Les enfants locaux couraient devant moi en allant à l’école, criant des salutations en ladakhi, riant. Aucun d’eux n’était attaché à un appareil. Leur joie était immédiate, physique. En les regardant, je me suis souvenu de ce que signifiait être présent dans sa propre vie, sans médiation.

Des choses que l’on recommence à remarquer

La façon dont l’orge oscille dans le vent de fin d’après-midi. L’odeur de la fumée de genévrier. Le bruit d’une aile de corbeau tranchant l’air froid. La douleur dans vos mollets après une longue marche. Ce sont des petites choses. Mais elles sont sacrées. Et dans le monde moderne, nous nous sommes habitués à les ignorer.

Mais au Ladakh, sans signal pour les interrompre, ces choses sont devenues mes compagnons. Elles ont réécrit mes journées. Elles m’ont rendu mon attention, peut-être la ressource la plus précieuse — et la plus gaspillée.

Se déconnecter de la technologie n’est pas un acte de rejet. C’est un acte de retour. Un retour à la nature, à soi, à la lenteur. Et dans ce retour, il se produit quelque chose d’extraordinaire : votre vie redevient vôtre.

Où commencer votre propre voyage de détox digitale au Ladakh

Itinéraires et villages recommandés pour se déconnecter

Si vous cherchez des endroits où votre téléphone devient un presse-papier et votre esprit retrouve la clarté, le Ladakh en regorge. Mais toutes les destinations ne se valent pas en matière d’expérience de détox digitale. Certaines restent attachées — connectées par des cafés au Wi-Fi lent ou des boutiques touristiques cherchant le signal. D’autres, cependant, sont délicieusement préservées des infrastructures modernes. Ce sont ces lieux où le voyage hors réseau devient non seulement possible, mais inévitable.

Commencez par Turtuk, un village isolé près de la frontière, réputé pour ses vergers d’abricotiers et son silence apaisant. Hemis Shukpachan dans la vallée de Sham est une autre perle — paisible, au rythme lent, entourée de saules murmurants. Pour ceux qui recherchent la sérénité en haute altitude, le monastère de Phugtal au Zanskar offre un cadre si isolé que même les mules ont du mal à y accéder. Ce ne sont pas des lieux de commodité. Ce sont des paysages de silence — parfaits pour ceux qui veulent se débrancher et se délier.

La vallée de Nubra, Sumur et le village caché de Tia à Kargil figurent aussi parmi les meilleurs endroits pour une retraite de guérison en pleine nature. Ces lieux manquent de couverture réseau fiable — non pas par gimmick, mais en cadeau. Cette absence crée un espace pour quelque chose de plus riche : longues marches, conversations avec les locaux, moments de solitude authentique sous un ciel himalayen.

Préférer les maisons d’hôtes aux hôtels : choisir la connexion humaine

Pour vraiment expérimenter le silence guérisseur du Ladakh, évitez les hôtels-boutiques sophistiqués à Leh. Ils sont confortables, oui, mais aussi connectés — branchés au monde que vous essayez de fuir. Préférez les maisons d’hôtes. Séjournez chez des familles. Mangez ce qu’elles mangent. Asseyez-vous là où elles s’assoient.

À Sakti, j’ai séjourné chez un couple âgé qui n’avait jamais vu de smartphone. Nous communiquions par gestes et partagions du thé. Ils m’ont montré comment préparer la tsampa, raconté des histoires d’esprits de montagne, et m’ont conduit à un ruisseau glaciaire caché derrière la crête. Chez eux, je ne me sentais pas touriste. Je me sentais visiteur d’un autre rythme de vie. Des expériences de slow travel comme celles-ci ne sont pas seulement reposantes. Elles sont transformatrices.

Les maisons d’hôtes offrent ce qu’aucun hôtel ne peut : une connexion authentique. Avec moins de commodités et aucun écran, vous êtes invités à vivre simplement, à observer profondément, à écouter — vraiment écouter — des gens qui parlent la langue de la terre.

Conseils pratiques pour vivre hors réseau

Avant de partir pour votre retraite de détox digitale au Ladakh, quelques conseils sont utiles. D’abord, prévenez famille ou amis que vous serez injoignable. Emportez une carte papier et une batterie externe — pas pour poster des photos des sommets, mais au cas où votre lampe de poche aurait besoin d’énergie. Prenez un carnet. Vous aurez envie d’écrire.

Habillez-vous en couches. Les températures au Ladakh varient énormément. Prenez de l’argent liquide, car les distributeurs manquent dans de nombreux villages. Et surtout, apportez de la curiosité. Vous ne fuyez pas un écran — vous entrez dans un paysage qui challenge, guérit et redéfinit ce que signifie être connecté.

Beaucoup d’Européens viennent au Ladakh en quête d’exotisme. Mais ce qu’ils trouvent, c’est l’intimité : avec la terre, avec des inconnus, et avec eux-mêmes. Ce n’est pas simplement un voyage. C’est un pèlerinage sans dogme, une remise à zéro sans bruit.

La reconnexion : ce que l’on ramène

Des histoires plutôt que des scrolls

De retour en Europe, les amis posent la question habituelle : « Comment c’était ? » Mais je me suis surpris à hésiter. La réponse ne se formulait pas aisément en mots. Pas de reels. Pas de déversement de photos. Pas de commentaires en continu. Je n’avais rien posté. Ce que j’ai ramené, ce sont des histoires — brutes, inachevées, vécues.

Un enfant à Turtuk qui m’a montré comment faire sauter des pierres sur la Shyok. Un moine au Zanskar qui m’a laissé m’asseoir à ses côtés en silence pendant une heure. Une femme dans la vallée de Sham qui a pleuré en me montrant une photo de son mari, perdu dans la neige de la montagne. Ces histoires ne deviendront jamais virales, mais elles restent avec moi — gravées dans les archives profondes du cœur.

Nous, Européens, sommes bons pour documenter, mais pas toujours pour ressentir. Le Ladakh vous apprend à inverser cela. À vivre un moment pleinement, puis à le laisser partir. Pas à le partager, mais à le porter comme une pierre dans votre poche — quelque chose que vous ressortez quand la vie devient trop bruyante.

Un esprit moins encombré, un cœur plus plein

L’impact du voyage s’est révélé lentement. Je me suis surpris à marcher plus. À laisser mon téléphone chez moi en allant au marché. À mieux écouter. À moins parler. Quelque chose avait changé, subtilement mais indéniablement. Je n’étais pas seulement plus reposé. J’étais plus entier.

À Berlin, j’ai remarqué à quel point le monde était bruyant. Des écrans à toutes les fenêtres, des voix dans toutes les directions. Mais à l’intérieur, j’avais commencé à cultiver quelque chose de plus calme. Un lieu où mon souffle pouvait se poser. Ce n’était pas seulement l’effet d’un congé. C’était le résidu d’une détox mentale, du slow travel comme médecine.

Se reconnecter à soi n’est pas trouver des réponses. C’est redécouvrir la capacité d’écouter — ses propres rythmes, ses hésitations, son besoin de repos. Le Ladakh m’a rendu cette écoute. Il m’a rappelé que la clarté ne crie pas. Elle murmure.

Le paradoxe : hors ligne, j’étais plus vivant

On pense souvent qu’être « hors ligne » c’est être absent. Mais le Ladakh m’a enseigné le contraire. En me déconnectant, je suis devenu plus présent. En m’éloignant, je suis allé plus profondément. Il y a un paradoxe dans ce voyage — que beaucoup dans notre monde hyper-connecté ont du mal à comprendre : que la déconnexion peut être la forme la plus puissante de reconnexion.

Je ne cours plus après le Wi-Fi dans les aéroports. Je ne saisis plus mon téléphone dès mon réveil. Je regarde plus par la fenêtre. Et parfois, quand j’ai de la chance, je me souviens du mouvement des drapeaux de prière dans le vent, ou du goût du thé au beurre de yak, et je ressens que le Ladakh n’est pas seulement un lieu que j’ai visité — c’est un lieu qui m’a reprogrammé.

C’est l’essence du voyage transformateur. Pas d’adrénaline. Pas de listes à cocher. Mais la façon calme et persistante dont un paysage vous change — et comment, sans prévenir, il vous suit chez vous.

Épilogue : une révolution silencieuse dans l’Himalaya

Le rôle du Ladakh dans le futur du voyage conscient

Le Ladakh ne change pas pour le tourisme. Il change le tourisme lui-même. Dans un monde de plus en plus obsédé par la vitesse, la portée et la visibilité, le Ladakh offre quelque chose de radical : le calme, l’isolement, et l’humilité du silence. Ici, le tourisme bien-être ne vient pas enveloppé de serviettes parfumées ou de spas cinq étoiles. Il arrive par la simplicité — par le vent de montagne, les champs d’orge, et les conversations près des poêles brûlant du bois d’abricotier.

Ce n’est pas une destination conçue pour les consommateurs. C’est une géographie qui invite à la transformation — non par le divertissement, mais par l’exposition. La terre ne demande rien d’autre que votre présence. Et pour ceux qui acceptent de la rencontrer à mi-chemin, le Ladakh devient plus qu’un lieu. Il devient un miroir.

À mesure que davantage de voyageurs recherchent des expériences de voyage durables et significatives, le Ladakh se tient silencieusement à part. Son isolement le protège. Sa culture le préserve. Et pour ceux d’entre nous venant de villes battant au rythme du Wi-Fi et de la caféine, ce désert d’altitude offre quelque chose dont nous ne savions pas avoir besoin : la pause.

Une carte sans Wi-Fi

Je garde une carte pliée de ce voyage — froissée, tachée de thé, déchirée à un coin. Il n’y a aucun repère dessus, aucun coordonnée sauvegardée. Juste des noms écrits en écriture cursive : Hunder. Sumur. Tia. Zanskar. Chacun est un point de pulsation d’une géographie plus profonde — pas mesurée en kilomètres, mais en clarté.

Cette carte me rappelle que la navigation la plus vraie ne se fait pas sur les écrans. Elle se fait à pied, en souffle, à travers les pauses. Le voyage éco-responsable, pratiqué avec respect, ne consiste pas à devenir vert — mais à aller plus loin. À toucher la terre sans avoir besoin de la taguer.

Pour les Européens pris dans la machinerie rapide de la vie moderne, un voyage au Ladakh n’est pas une fuite — c’est un retour. À la lenteur. À soi. Au silence. Et dans ce retour réside une révolution — pas bruyante, pas virale — mais profondément, puissamment personnelle.

Alors, laissez votre téléphone derrière vous. Prenez la route qui grimpe vers des cols ombragés et s’ouvre sur des ciels coupés par les nuages. Et quand le signal disparaît, écoutez bien. Vous l’entendrez. Le son de vous-même, qui revient.

À propos de l’auteur

Edward Thorne est un écrivain britannique de voyage et ancien géologue dont la prose se caractérise par une observation aiguë, une émotion mesurée, et une dévotion inébranlable au monde physique. Il ne décrit pas les sentiments — il décrit ce qui est vu, entendu, touché. Et dans ces descriptions, les lecteurs trouvent le silence, l’émerveillement, et le trouble des paysages éloignés.

Né dans les Yorkshire Dales et formé à Édimbourg, Edward a passé plus de dix ans à cartographier les failles et couches sédimentaires à travers l’Amérique du Sud, l’Asie centrale, et le cercle Arctique. Sa transition vers l’écriture de voyage n’est pas venue d’un amour du récit, mais d’une obsession pour la texture du lieu — comment la roche rencontre le vent, comment une ombre tombe sur la pierre, comment le silence peut façonner une phrase.

Il écrit désormais depuis une chaumière en pierre à l’extrémité ouest de l’Irlande, souvent sans électricité, souvent sous la pluie. Son travail est publié dans des revues européennes et des anthologies de long format qui célèbrent le slow travel, la conscience écologique, et les rencontres sans filtre avec les derniers lieux sauvages du monde.

Edward ne cherche pas à divertir. Il cherche à révéler.