Introduction – Une histoire de deux paysages

Du vent des Andes au silence de l’Himalaya

Le premier souffle que j’ai pris au Ladakh m’a paru plus rare que l’air dont je me souvenais en Patagonie — mais d’une richesse différente, non pas en oxygène, mais en sens. Je suis arrivée à Leh par un matin d’un bleu vif, ce genre de ciel si proche qu’on croirait appuyer son front contre une vitre silencieuse. L’Himalaya ne rugit pas comme les Andes. Il murmure. Son silence n’est pas un vide, c’est une présence. En Patagonie, le vent crie. Ici, au Ladakh, le calme écoute.

En tant que consultante en tourisme régénératif, j’ai passé des années à poursuivre des paysages aux limites de l’habitabilité humaine. Pourtant, ceci était différent. Les altitudes du Ladakh ne se situent pas seulement au-dessus du niveau de la mer, mais aussi au-dessus du temps — flottant dans un royaume fin où pierre, ciel et âme négocient leur équilibre. Des tours de granit de Torres del Paine à l’immense ouverture de la vallée de Zanskar, il existe une grammaire visuelle partagée : silhouettes rugueuses, ciels changeants, et une certaine géométrie sacrée que seules les montagnes connaissent.

Mais sous cette parenté visuelle se cache une divergence. Les Andes, et particulièrement la Patagonie, portent une énergie de résistance — vents qui défient, rivières qui bravent. L’Himalaya, surtout au Ladakh, propose plutôt la soumission : à l’altitude, au climat, au silence spirituel. En Patagonie, le corps apprend à endurer. Au Ladakh, il apprend à céder.

Pourquoi cette comparaison est importante aujourd’hui

Des régions éloignées comme le Ladakh et la Patagonie ne sont plus les avant-postes isolés réservés aux voyageurs les plus audacieux. Elles sont désormais des frontières symboliques — des baromètres de la manière dont le tourisme évolue face à l’urgence climatique, à l’érosion culturelle et à la montée de la soif mondiale de voyages. Les visiteurs européens, de plus en plus conscients de leur empreinte écologique, posent des questions plus exigeantes : Où puis-je aller sans détruire ce que je viens voir ? Et tout aussi important : Où puis-je aller pour être transformé, et non simplement diverti ?

La vérité, c’est que le Ladakh et la Patagonie sont des miroirs naturels — reflétant à la fois la fragilité des écosystèmes et la résilience des communautés traditionnelles. Tous deux exigent quelque chose du voyageur : patience, respect, et surtout, présence. Et tous deux offrent quelque chose de plus profond que des paysages : ils offrent un retour à ce que nous avons oublié.

Dans cette série, j’explorerai le Ladakh à travers le prisme de l’expérience patagonienne : sa nature, sa culture, et le chemin complexe et porteur d’espoir de l’écotourisme. Pour les lecteurs à travers l’Europe — ceux qui ont marché dans les forêts basques, navigué les fjords norvégiens, ou parcouru les Dolomites — je vous invite à voir le Ladakh non comme une frontière lointaine, mais comme un écho parallèle des paysages que vous chérissez déjà.

L’architecture de la nature – Montagnes, ciel et solitude

Des paysages qui redéfinissent l’échelle humaine

Il est facile de se sentir petit face aux Andes. C’est inévitable dans l’Himalaya. En Patagonie, la nature arrive souvent en mouvement — une rafale, une tempête, un condor chevauchant les thermiques. Au Ladakh, la nature arrive dans le silence. Les montagnes ne bougent pas. Elles restent. Et dans leur permanence silencieuse, elles écrasent non seulement le corps, mais aussi l’ego.

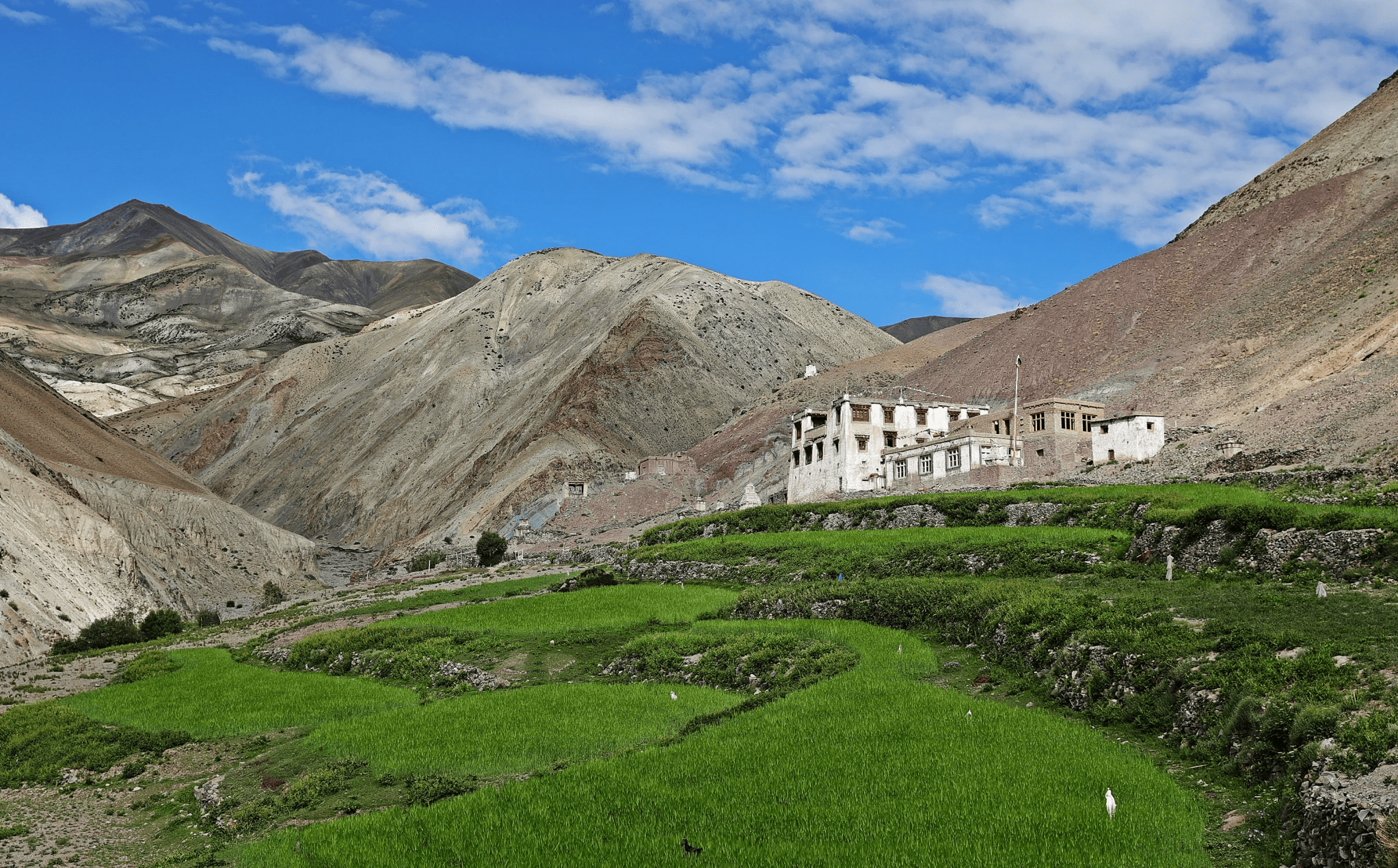

Debout dans la vallée de Nubra, je me suis surprise à suivre les crêtes avec la même révérence que j’avais autrefois pour la ligne d’horizon déchiquetée de la chaîne du Fitz Roy. Mais ici, les contours sont plus doux, plus anciens, plus usés — comme les os d’une sagesse. L’air est plus rare, et les sons aussi. Il n’y a pas de vents hurlants ici, seulement le léger bruissement d’un drapeau de prière dans la brise.

Géologiquement, les Andes et l’Himalaya sont nés de violences tectoniques, mais leurs vocabulaires visuels sont distincts. Les aiguilles de granit acérées de Patagonie, comme celles du champ de glace Sud, sont des déclarations. Les chaînes ondulantes du Ladakh — souvent mêlées à d’anciennes vallées glaciaires — ressemblent davantage à des méditations. Dans les deux cas, cependant, on est confronté à l’échelle. Pas celle que l’on mesure en mètres, mais en humilité.

En chemin vers la base du Kongmaru La, un col élevé dans la vallée de Markha, j’ai observé un troupeau de bharal — les mouflons bleus de l’Himalaya — naviguer les falaises avec la même légèreté que les guanacos de Patagonie. L’écho était frappant. Tout comme les condors dominent les cieux d’Aysén, le Ladakh appartient au lammergeier, le vautour barbu. Espèces différentes, majesté similaire.

Vivre dans les extrêmes – Comment le climat façonne la culture et le voyage

Le Ladakh et la Patagonie existent tous deux aux limites de ce qui est vivable. Avec moins de 100 mm de précipitations annuelles dans certaines parties du Ladakh et un recul glaciaire persistant au sud du Chili et en Argentine, le climat n’est pas un simple décor — c’est un protagoniste.

En Europe, nous parlons du temps comme d’une conversation. Dans ces lieux, c’est une négociation avec la vie. La nappe phréatique, le taux d’oxygène, l’angle du soleil — chacun détermine combien de temps un village peut se soutenir ou si un randonneur s’acclimatera en toute sécurité. J’ai rencontré des agriculteurs ladakhis qui parlent de la neige comme les viticulteurs de la Loire parlent de la pluie : intimement, anxieusement, avec révérence.

Alors que le tourisme régénératif gagne du terrain en Europe, les expériences de régions comme le Ladakh et la Patagonie offrent des leçons cruciales. Ce ne sont pas des terres à consommer — ce sont des lieux qui défient le visiteur de s’adapter, et non l’inverse. Leurs climats extrêmes ne sont pas des obstacles ; ils sont l’essence même de leur résilience.

Voir un lever de lune sur le lac Tso Moriri ou un lever de soleil sur le glacier Perito Moreno, c’est reconnaître que la nature n’est pas seulement belle — elle est instructive. La solitude de ces terres sauvages d’altitude enseigne un langage que nous avons presque oublié en ville : la grammaire lente et sacrée de l’émerveillement.

L’épine dorsale culturelle – Sacralité, simplicité et survie

Des Mapuches aux monastères : un enracinement spirituel dans un terrain hostile

Il y a une similitude remarquable dans la façon dont les anciens Mapuches du sud du Chili parlent de la terre et dont les moines ladakhis parlent des montagnes. Dans les deux cultures, le paysage n’est pas une ressource. Ce n’est pas une vue. C’est un parent. Un enseignant. Une présence.

En Patagonie, le concept d’Itrofill Mongen — l’interconnexion de tous les êtres vivants — est tissé dans la cosmologie mapuche. Au Ladakh, cela reflète la compréhension bouddhiste de l’interdépendance : la croyance que rien n’existe isolément. Plus j’écoutais, plus je réalisais que ces idées ne sont pas des philosophies. Ce sont des mécanismes de survie vêtus de langage spirituel. Quand on vit à 3 500 mètres d’altitude, sa théologie ne peut être abstraite. Elle doit être utile.

J’ai passé un matin assise avec un moine au monastère de Hemis. Il m’a offert du thé au beurre, et nous avons parlé de la rivière qui coule près de chez lui. Il a dit qu’il l’écoute comme on écoute une histoire — parfois joyeuse, parfois féroce. Je me suis souvenue d’un moment similaire le long du Río Baker, où une femme mapuche décrivait les humeurs de la rivière comme on décrit un frère ou une sœur. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des relations.

Pour les voyageurs européens qui visitent souvent les sites sacrés en spectateurs, cela représente une invitation : ne pas consommer une culture, mais participer à son rythme. Le Ladakh, comme la Patagonie, ne joue pas ses traditions pour les visiteurs. Il les vit — calmement, sans compromis. Le défi est d’être assez immobile pour les voir.

L’hospitalité dans la rudesse – Un ethos partagé de générosité

Plus le climat est rude, plus l’accueil est chaleureux. J’ai trouvé cela vrai dans les hameaux balayés par le vent des steppes patagoniennes et dans les villages brûlés par le soleil nichés dans les plis montagneux du Ladakh. Dans les deux endroits, l’hospitalité n’est pas une transaction — c’est une éthique.

En Patagonie, un gaucho qui vivait à trois jours de la route la plus proche m’a offert un abri. Au Ladakh, j’ai été accueillie dans une maison familiale du village de Rumbak, où la matriarche insistait pour que je prenne les couvertures les plus chaudes, même si la nuit tombait sous zéro. Ces gestes ne sont pas rares. Ils sont quotidiens. Et ils nous disent quelque chose sur ce que signifie la communauté quand la terre ne propose aucun raccourci.

Les séjours chez l’habitant au Ladakh, comme les estancias en Patagonie, offrent plus qu’un logement. Ils ouvrent la porte à un autre rythme de vie, gouverné par les saisons, le bétail et le travail partagé. On se réveille au son du broyage de l’orge, non du trafic. On mange ce que la terre donne — légumes racines, fruits secs, beurre salé. Le rythme est délibéré, tout comme le soin.

Pour les visiteurs européens, où le voyage tend à privilégier la commodité, cela peut être à la fois un choc culturel et une révélation. Ici, vous n’êtes pas un client. Vous êtes un invité. Et cette distinction change tout. Elle vous ralentit. Elle vous adoucit. Elle vous rappelle que dans les endroits les plus exigeants, la générosité n’est pas optionnelle — c’est une question de survie.

Le coût de la découverte – Écotourisme ou éco-impact ?

L’essor des voyageurs conscients

Ces dernières années, un changement subtil s’est opéré dans la conscience des voyageurs européens. Nous ne nous contentons plus d’aller quelque part simplement « beau ». De plus en plus, nous voulons aller quelque part significatif. Avec ce désir vient un questionnement : nos voyages peuvent-ils guérir plutôt que nuire ? Cette question résonne fort dans des lieux comme le Ladakh et la Patagonie — des régions jadis protégées par leur isolement, désormais exposées aux flux croissants du tourisme mondial.

Les deux régions ont vu le nombre de visiteurs augmenter régulièrement. Dans la décennie précédant la pandémie, les permis de trekking au Ladakh ont plus que doublé. Pendant ce temps, les Torres del Paine en Patagonie accueillaient plus de 250 000 touristes par an, exerçant une pression immense sur leurs sentiers fragiles et leurs écosystèmes glaciaires. Ces chiffres traduisent une soif de nature sauvage — mais ils révèlent aussi un paradoxe : plus nous cherchons la solitude et la pureté, plus nous risquons de les perturber.

Dans mon travail, j’ai parlé avec des guides locaux à Leh et Puerto Natales qui expriment à la fois gratitude et inquiétude. Le tourisme apporte des revenus, oui — mais aussi des déchets plastiques, une dilution culturelle et des valeurs en mutation. Quand l’économie devient dépendante des visiteurs, l’âme d’un lieu peut commencer à s’éroder.

Pourtant, il y a de l’espoir. Beaucoup de voyageurs d’aujourd’hui — notamment d’Allemagne, des Pays-Bas, de France et des pays scandinaves — arrivent au Ladakh en posant des questions réfléchies. Ils cherchent des séjours chez l’habitant, pas des hôtels. Ils veulent des treks lents, pas des itinéraires rapides. Ils s’informent sur la compensation de leur empreinte carbone, le bénévolat, le soutien aux coopératives locales. Ce ne sont pas des modes. Ce sont les signes d’un nouveau type de voyageur : celui qui comprend que le voyage doit être régénérateur.

Ce que la Patagonie m’a appris sur la préservation

Dans le sud du Chili, j’ai parcouru une partie de la Route des Parcs — un corridor de conservation s’étendant sur 2 800 kilomètres à travers des parcs nationaux et des zones protégées. Piloté par Tompkins Conservation, c’est un exemple audacieux de ce qui se produit lorsque l’initiative privée et la volonté publique s’unissent autour de la préservation. Les sentiers sont clairement balisés. L’éducation des visiteurs est intégrée à l’infrastructure. Le tourisme n’est pas traité comme un droit, mais comme un privilège.

Le Ladakh se trouve à un carrefour similaire. Son terrain est tout aussi majestueux. Ses habitants, tout aussi enracinés. Mais la pression ici est différente. Les infrastructures se développent rapidement, parfois de manière imprudente. Des bus touristiques pénètrent désormais dans des villages qui n’accueillaient autrefois que pèlerins ou bergers. Les plastiques s’accumulent le long des rivières sacrées. Le mal aigu des montagnes est pris à la légère par des visiteurs qui ne prennent pas le temps de s’acclimater, mettant en danger eux-mêmes et les ressources locales.

Mais les outils de protection existent. Les restrictions de zonage, le tourisme communautaire, les coopératives de guides et la signalisation éducative ne sont pas des idéaux lointains — ce sont des mécanismes pratiques déjà en œuvre ailleurs. Si le Ladakh regarde la Patagonie non seulement comme une région sauvage semblable, mais aussi comme un mentor, il peut éviter bien des douleurs de croissance déjà vécues par la frontière sud-américaine.

La leçon est claire : la beauté sauvage doit être cultivée, pas consommée. Sans limites, même le voyageur le plus conscient devient un agent involontaire d’érosion. Mais avec vision et soin, l’écotourisme peut devenir une force de protection — une manière de laisser les lieux en meilleur état que nous les avons trouvés.

L’avenir, c’est maintenant – Régénérer ce que nous visitons

Au-delà de la durabilité : un modèle régénératif pour le Ladakh

En Europe, nous parlons souvent de durabilité comme objectif. Mais après avoir passé du temps au Ladakh, je suis convaincue que la simple durabilité ne suffit plus. Nous devons avancer vers la régénération. En Patagonie, cette idée prend forme à travers des programmes de réensauvagement, la restauration des espèces natives, et une gestion des parcs qui va au-delà de la préservation pour une renaissance active. Le Ladakh, bien qu’au début de sa transformation touristique, a la chance de sauter directement dans un cadre régénératif — avant que les dégâts ne s’installent.

Mais qu’est-ce que le tourisme régénératif signifie ici, dans cette terre de ciel et de pierre ? Cela signifie concevoir des voyages qui guérissent — pour la terre comme pour les habitants. Cela signifie encourager les voyageurs à marcher, pas à conduire ; à rester plus longtemps, pas à précipiter ; à apprendre des locaux, pas à leur donner des leçons. Cela signifie limiter le nombre de visiteurs dans des zones sensibles comme Tso Moriri, Zanskar, et la vallée de Nubra — des lieux déjà soumis à de fortes pressions saisonnières.

Les fondations existent déjà. Les savoirs traditionnels du Ladakh, du canal d’irrigation (zings) à l’architecture durable (maisons en pisé), reposent sur des principes régénératifs. Ce qu’il faut, c’est une manière d’intégrer ces pratiques à l’économie du voyage. C’est là que la politique doit rencontrer la philosophie — où gouvernance locale, opérateurs touristiques et voyageurs s’alignent autour d’une éthique commune : donner plus que prendre.

Aux Pays-Bas, où j’ai grandi, nous avons maîtrisé l’efficacité. Au Pérou, où je vis désormais, nous redécouvrons des méthodes régénératives ancestrales. Le Ladakh se tient entre ces mondes — curieux technologiquement, riche culturellement, et vulnérable écologiquement. C’est un lieu où le voyage régénératif pourrait devenir plus qu’une théorie. Il pourrait devenir un modèle.

Le rôle du voyageur : témoin, pas consommateur

Alors que je me tenais près du Stok Kangri au lever du soleil, mes bottes plantées dans le sable couvert de givre, je pensais à la fréquence à laquelle nous confondons voyage et possession. Nous collectionnons les lieux comme des trophées, cataloguons les moments pour Instagram, gravissons les sommets à toute vitesse pour redescendre sans conscience réelle. Mais le Ladakh enseigne autre chose. Il nous apprend à être un témoin.

Être témoin, c’est arriver sans conquête. Écouter sans supposer. Voir un village et ne pas se demander comment le photographier, mais comment le respecter. Dans le modèle régénératif, le voyageur devient partenaire de la protection — non un intrus, mais un participant à la gestion des paysages et des cultures.

Les voyageurs européens — surtout ceux qui cherchent déjà le sens plutôt que les étapes — ont un rôle unique à jouer. Vos décisions comptent. Le choix de voyager hors saison. Le choix de soutenir un séjour chez l’habitant. Le choix de marcher, de demander, de ralentir. Ces choix ne font pas que rendre votre voyage meilleur ; ils renforcent les lieux mêmes que vous êtes venus admirer.

Le Ladakh n’a pas besoin de devenir la prochaine destination surdéveloppée. Il peut devenir la première région d’altitude guidée régénérativement en Asie du Sud. Mais seulement si nous choisissons tous la présence plutôt que la pression, et le soin plutôt que la consommation. Ce choix ne commence pas dans les salles gouvernementales, mais au cœur de chaque voyageur.

Conclusion – Quand les vents parlent la même langue

Le sacré dans deux hémisphères

Alors que je prépare mon départ du Ladakh, je me surprends à revenir au vent. Il est plus calme ici qu’en Patagonie, mais pas moins expressif. Dans les deux lieux, le vent n’est pas qu’un phénomène météorologique — c’est un messager. En Patagonie, il rugit à travers les plaines avec l’urgence de la survie. Au Ladakh, il murmure entre stupas et pierres, portant le silence des siècles.

Bien que séparés par des continents, ces deux mondes d’altitude parlent la même langue élémentaire. Ils parlent en silence, en échelle, en sacralité. Ils nous rappellent qu’il existe encore des lieux sur Terre où la terre détient l’autorité, où le voyageur doit écouter avant d’agir, et où la beauté n’existe pas pour notre consommation, mais pour notre contemplation.

Je pense souvent aux Européens que j’ai rencontrés lors de ces voyages — ceux qui ont voyagé non pour conquérir, mais pour se connecter. Une Belge qui a parcouru la vallée de Markha et a pleuré en voyant une grand-mère ladakhi s’occuper d’un champ d’orge. Un couple hollandais qui a sauté les points forts pour passer deux semaines à aider une communauté à installer des lampes solaires. Ce sont les nouveaux pèlerins — non vers des temples ou cathédrales, mais vers des paysages où le divin s’écrit dans la roche et la neige.

À ceux qui lisent ceci depuis Berlin ou Bergen, Barcelone ou Bruxelles : sachez que vos choix en tant que voyageurs ont du pouvoir. Le Ladakh n’est pas une simple destination. C’est une épreuve — de notre retenue, de notre conscience, de notre humilité. Il nous demande quelque chose de rare : recevoir sans prendre, témoigner sans altérer, voyager non vers l’extérieur, mais vers l’intérieur.

Ainsi, alors que le vent du Ladakh effleure ma tente pour la dernière fois, je porte avec moi son calme — de la même manière que je porte le hurlement de la Patagonie. Deux vents. Deux mondes. Une vérité partagée : la terre n’est pas à nous pour l’utiliser, mais pour y appartenir.

Originaire d’Utrecht, aux Pays-Bas, Isla Van Doren est consultante en tourisme régénératif avec plus de dix ans d’expérience à travers divers paysages écologiques — des steppes balayées par le vent de Patagonie aux forêts nuageuses des Andes péruviennes, où elle réside désormais près de Cusco.

À 35 ans, elle apporte une voix unique au monde du voyage durable — mêlant profondeur académique et sensibilité poétique. Son écriture est reconnue pour tisser ensemble analyses statistiques, réflexions écologiques et résonance émotionnelle, invitant les lecteurs à une relation plus lente et consciente avec les lieux explorés.

Le premier voyage d’Isla au Ladakh a marqué un tournant. En regardant l’Himalaya à travers le prisme de son expérience patagonienne, elle trace des parallèles précis entre régions éloignées, remettant en question les récits conventionnels du tourisme. Son travail encourage les voyageurs à devenir non seulement des visiteurs, mais des gardiens des paysages qu’ils traversent.

À travers la narration, le conseil et la collaboration sur le terrain, elle plaide pour un futur où le voyage régénère plutôt que d’épuiser. Elle écrit pour nous reconnecter — non seulement à la nature, mais aussi à la responsabilité que suscite la contemplation de sa beauté.