Introduction — Des pierres qui racontent des histoires

La première fois que j’ai vu le Fort de Basgo, il ne ressemblait pas du tout à un fort. Il n’y avait ni cours polies, ni escaliers majestueux, ni tours de conte de fées comme celles que j’ai parcourues en France ou en Autriche. À la place, il s’accrochait aux falaises comme une prière usée — des murs en briques de boue gravés par le temps, un paysage fait plus de silence que de structure. Et pourtant, j’ai su instantanément : ce n’était pas du vide. C’était la mémoire pressée dans la pierre.

Venir des Pays-Bas, où les châteaux se dressent comme de fiers rappels des dynasties royales et de la puissance européenne, je les avais toujours vus comme des symboles de contrôle — construits pour affirmer, défendre et éblouir. Au Ladakh, cependant, les forts semblent chuchoter plutôt que crier. Ils se fondent dans les montagnes. Leur autorité est silencieuse, façonnée non seulement par la politique, mais par le vent, le ciel et les enseignements du bouddhisme.

Dans cette chronique, je veux vous emmener en voyage — non seulement à travers les continents, mais à travers le temps et le sens. Nous explorerons les châteaux du monde, des palais entourés de douves en Angleterre aux ruines romantiques en Espagne, pour ensuite revenir aux bastions moins connus du Ladakh comme le Palais de Leh et le Fort de Zorawar. Ce n’est pas une liste de « sites incontournables ». C’est une invitation à sentir l’histoire sous vos doigts. À questionner ce que signifie protéger quelque chose. À demander comment l’architecture parle différemment selon les paysages et les systèmes de croyance.

Si vous lisez ceci depuis l’Europe, j’imagine que vous avez visité un château — ou dix. Mais avez-vous déjà pensé à la manière dont ces tourelles et ponts-levis se comparent à un fort perché dans l’Himalaya, construit non pas pour impressionner l’œil, mais pour résister aux éléments ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les châteaux étaient peints avec des histoires de saints et de conquêtes, tandis que les forts ladakhis sont couronnés de chortens et de salles de prière ?

C’est un conte de contrastes — et de fils communs. De la manière dont les pierres deviennent symboles. Qu’elles soient façonnées par le féodalisme ou forgées dans l’isolement des routes commerciales en haute altitude, châteaux et forts restent des témoignages de la résilience humaine. Et peut-être, lorsqu’on les voit ensemble, nous disent-ils quelque chose de plus profond : que chaque civilisation, peu importe sa distance ou sa différence, construit pour se souvenir, résister et tendre vers quelque chose de plus grand.

Commençons.

Châteaux et Forts : bien plus que des structures défensives

Qu’est-ce qui définit un château ? Un héritage européen de pouvoir et de prestige

Quand les Européens pensent à un château, ils imaginent souvent une silhouette se dressant sur des collines verdoyantes : tourelles, hauts murs, peut-être un pont-levis, et un drapeau flottant dans la brise. Ces structures, construites entre le IXe et le XVIe siècle, étaient bien plus que des bastions militaires. Elles étaient des symboles de la hiérarchie féodale, du pouvoir dynastique, et souvent d’une ambition esthétique.

En France, je me suis tenu une fois à l’intérieur du Château de Chambord — une ode architecturale à la symétrie et à la splendeur, construite plus pour le regard des courtisans que pour les menaces d’un siège. En revanche, les châteaux écossais comme Dunnottar s’accrochent défiamment aux falaises, leur design brut, musclé, exposé aux vents marins. Qu’ils soient bâtis en calcaire, granit ou grès, ces châteaux étaient des déclarations stratégiques et des artefacts culturels.

Le château, en essence, était un hybride : en partie palais, en partie forteresse. Il protégeait, oui, mais il éblouissait aussi. Il accueillait des banquets, stockait des richesses, et se dressait comme une manifestation physique du droit divin et du privilège noble. Les chapelles religieuses à l’intérieur des murs, les vitraux représentant saints et batailles, et les symboles héraldiques peints dans les grandes salles — tout dans le château médiéval parlait le langage à la fois de l’autorité et de l’aspiration.

En tant que consultante en tourisme régénératif, je demande souvent : quelles histoires ces murs choisissent-ils de raconter, et lesquelles taisent-ils ? Les châteaux européens, malgré toute leur beauté, racontent aussi une histoire d’exclusion, de hiérarchie et de conquête. Comprendre cette complexité est vital — non seulement pour les touristes, mais aussi pour ceux qui préservent et interprètent le patrimoine aujourd’hui.

Qu’est-ce qui fait d’un fort un fort ? La simplicité stratégique des sentinelles de pierre du Ladakh

Et puis il y a les forts du Ladakh — très différents en ton, en échelle et en intention. À première vue, ils peuvent sembler rudimentaires aux yeux européens. Pas de jardins sculptés. Pas de chapelles voûtées. Pourtant, dans leur silence réside une profonde sagesse. Ces forts n’étaient pas construits pour le spectacle, mais pour la survie.

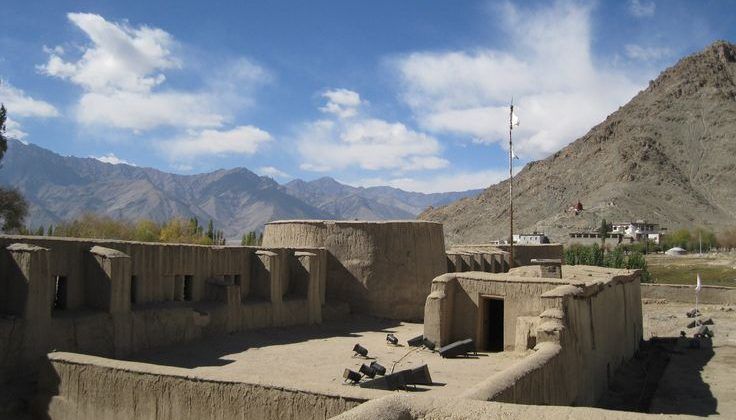

Prenez par exemple le Fort de Zorawar à Leh. Construit au XIXe siècle par le général Zorawar Singh, il manque de la flamboyance ornementale des forteresses européennes. À la place, il est robuste, utilitaire — conçu pour résister aux hivers mordants du Ladakh et à une géopolitique turbulente. Son architecture est défensive au sens pur : des murs épais en briques de boue, des entrées étroites, et des points de vue intégrés aux collines pour surveiller les routes caravanières de la Route de la Soie.

Le Fort de Basgo, délabré et blanchi par le soleil, servait autrefois à la fois de centre spirituel et de bastion. Contrairement aux châteaux européens qui séparent le sacré du profane, les forts ladakhis incluent souvent des gompas — temples bouddhistes — dans leurs enceintes. Cette fusion de fortification et de foi révèle une vision du monde où la protection n’est pas seulement physique, mais aussi métaphysique.

Il y a une humilité dans ces constructions. Elles ne sont ni vantardes ni impériales. Elles vivent en dialogue avec les montagnes, souvent construites avec la même terre sur laquelle elles reposent. En ce sens, les forts du Ladakh semblent moins être des interruptions que des prolongements du paysage lui-même.

Comparer châteaux et forts n’est pas une question de les classer, mais de lire deux dialectes différents d’un même langage architectural — l’un enraciné dans la démonstration et la domination, l’autre dans la résilience et la révérence.

Modelés par le paysage : le rôle de la géographie et de l’environnement

Châteaux dans les vallées verdoyantes vs forts sur des crêtes battues par le vent

Au cœur de la Bavière, les châteaux s’élèvent des collines boisées comme des mirages — enveloppés de brume, encadrés par des lacs alpins, et flanqués d’arbres murmurants. Ces lieux semblent presque oniriques, protégés non seulement par des murs de pierre mais par la douceur naturelle de leur environnement. Neuschwanstein, peut-être le château le plus photographié d’Europe, n’est pas seulement un monument au romantisme ; c’est aussi un monument à un type très particulier de paysage — un paysage qui invite à la beauté comme stratégie de pouvoir.

La géographie n’est pas un décor. C’est un personnage. Un collaborateur. Une contrainte. En Europe, les châteaux étaient souvent placés à des endroits permettant à la fois défense et accès aux terres fertiles, aux voies d’eau et aux routes commerciales. Des rivières comme la Loire ou le Rhin ne nourrissaient pas seulement les cultures — elles nourrissaient l’influence. Le climat doux, les saisons prévisibles, et les vallées fertiles favorisaient une certaine ambition architecturale. Les murs pouvaient s’élever plus haut. Les intérieurs pouvaient être plus ornés. Les jardins pouvaient fleurir.

Imaginez maintenant le Ladakh. Le vent coupe comme une lame. L’oxygène est rare. La terre n’est pas verte, mais rouille, sèche comme un os, et déchiquetée. Ici, les forts ne s’installent pas dans les vallées ; ils s’accrochent aux falaises, défiant la gravité et la raison. Du haut du Fort de Basgo, je ne voyais que terre et ciel. Pas de forêts. Pas de rivières. Juste le silence et la pierre. Et pourtant, ce silence portait des siècles d’histoires.

L’environnement du Ladakh impose sa propre logique. Les forts doivent être compacts, car monter les matériaux à 3500 mètres d’altitude n’est pas une mince affaire. Ils doivent résister non seulement à l’invasion, mais aussi à l’altitude, aux cisaillements du vent, aux glissements de terrain et aux températures glaciales. La construction utilise des matériaux locaux — boue, pierre, et briques séchées au soleil — car rien d’autre ne survit. Les murs sont épais non seulement pour résister aux attaques, mais pour isoler contre les nuits himalayennes.

Et pourtant, il y a de la beauté. Une beauté brute et honnête. Pas de fenêtres dorées ni de terrasses étendues, mais une sorte de géométrie sacrée dans la manière dont les structures reflètent les contours des montagnes. Ils n’étaient pas construits pour dominer la nature, mais pour survivre en son sein.

Quand les visiteurs européens découvrent ces sites, je vois souvent une admiration silencieuse dans leurs yeux. Pas parce que les forts sont grandioses, mais parce qu’ils sont improbables. Et dans cette improbabilité réside leur vérité. Le contraste entre les vallées européennes luxuriantes et les crêtes battues par le vent du Ladakh n’est pas seulement visuel — il est philosophique. Un paysage nourrit l’opulence. L’autre, la résilience. Tous deux nous disent quelque chose d’essentiel sur ce que signifie construire — et durer.

Culture incarnée dans la pierre : religion, art et rituels

Cathédrales, chapelles et chevalerie : l’empreinte chrétienne sur les châteaux

En Europe, entrer dans une chapelle de château, c’est pénétrer dans un monde où la pierre respire les écritures. Il est facile d’oublier, entouré d’armures et de salles de banquet, que les châteaux étaient aussi des espaces sacrés. Presque tous les grands châteaux européens comportaient une chapelle privée — certaines grandes comme la Sainte-Chapelle dans la Conciergerie à Paris, d’autres modestes et cachées dans des tours. Mais toutes servaient un but au-delà de la prière. Elles symbolisaient le droit divin, renforçaient l’autorité du souverain et sanctifiaient la guerre elle-même.

Je me souviens avoir visité le Château de Hohenzollern en Allemagne, où les vitraux ne racontaient pas seulement des histoires bibliques — ils racontaient l’histoire de la lignée. La généalogie, la piété et la souveraineté étaient entrelacées. Même la disposition des châteaux était souvent influencée par la cosmologie chrétienne : chapelles orientées à l’est, salles en forme de croix, et iconographie rappelant aux visiteurs — et résidents — que le pouvoir était ordonné d’en haut.

L’art n’était pas décoratif — il était déclaratif. Des fresques de saints, des chambres de reliques, et des anges sculptés ornaient les intérieurs, transformant la forteresse en forteresse céleste. Les codes chevaleresques étaient prêchés comme guides moraux, liant étroitement la vertu religieuse au courage chevaleresque. Cette fusion du christianisme et de l’architecture a aidé à transformer le château en outil à la fois de défense et de dévotion.

L’empreinte religieuse sur les châteaux, particulièrement durant les Croisades et l’Inquisition, révèle aussi des vérités plus sombres — comment la foi fut institutionnalisée, militarisée et immortalisée dans la pierre. En tant qu’analyste culturelle, je trouve ces tensions aussi captivantes que la beauté qu’elles ont produite.

Chortens, gompas et murs peints : la spiritualité bouddhiste dans les forts ladakhis

Au Ladakh, la religion n’est pas enfermée dans des chapelles. Elle s’infiltre dans les murs, circule dans les corridors et flotte dans le vent. La présence de chortens (stupas), de moulins à prières, et d’anciens gompas (monastères) dans et autour des forts montre clairement : ici, le spirituel et le stratégique ne furent jamais séparés.

Au Fort de Basgo, j’ai trouvé un petit Lhakhang — ses fresques fanées dépeignant des divinités protectrices féroces et des bodhisattvas sereins, encore intactes après des siècles. Contrairement à la grandeur des vitraux européens, ces peintures semblent intimes, presque murmurées. Elles ne cherchent pas à impressionner — elles cherchent à rappeler. Que la vie est impermanente. Que le pouvoir doit être tempéré par la compassion. Que la fortification peut aussi être sacrée.

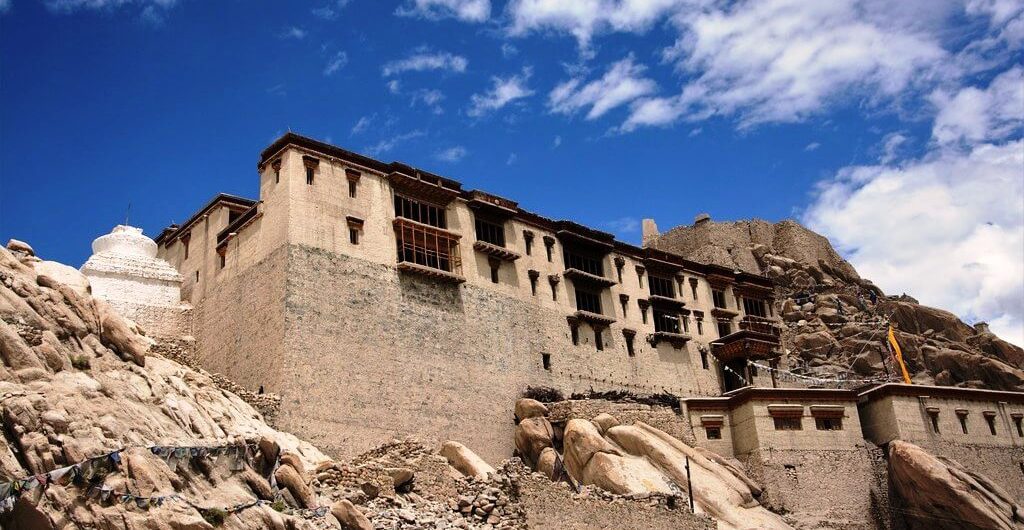

Le Palais de Leh, qui domine la ligne d’horizon de la ville comme un sentinelle usée par le temps, contient en son sein de petites salles de prière où les lampes à beurre sont encore allumées. Les visiteurs négligent souvent ces coins tranquilles. Mais pour moi, ils détiennent l’âme de la structure. Contrairement aux châteaux européens où les espaces sacrés sont souvent centraux et somptueux, les forts ladakhis les cachent comme des trésors — ne les révélant qu’à ceux qui s’arrêtent et regardent de près.

Cette intégration de la spiritualité n’est pas accidentelle. Dans le paysage rude du Ladakh, la survie a toujours dépendu de l’harmonie — avec la nature, avec les voisins, et avec l’invisible. Les forts ici n’étaient pas construits seulement pour repousser les envahisseurs — ils étaient construits pour tenir la communauté, préserver la foi, et offrir protection à tous les niveaux : physique, culturel, et spirituel.

Si les châteaux européens sont des monuments au contrôle de l’homme sur la terre, les forts du Ladakh ressemblent à des offrandes à quelque chose de plus grand que l’homme. Dans les deux cas, la croyance est ancrée dans l’architecture. Mais la manière dont elle se manifeste — grandiose vs humble, déclarative vs méditative — révèle à quel point les civilisations répondent différemment à la même question : comment le pouvoir et la foi devraient-ils coexister ?

Culture matérielle : De quoi les murs sont-ils faits

La matière d’un bâtiment en dit autant sur un lieu que sa langue ou sa cuisine. Le matériau n’est jamais qu’une fonction — il est culturel. C’est la poignée de main entre l’environnement et le besoin humain. Quand vous passez la main sur un mur de château en Écosse, vous sentez le granit froid extrait de collines anciennes. Dans le sud de l’Espagne, les murs de l’Alhambra murmurent la fraîcheur poreuse du grès rouge et de l’argile. À travers l’Europe, la palette de construction des châteaux change selon le sol et la pierre sous les pieds du bâtisseur.

Dans la vallée de la Loire en France, des châteaux comme Chenonceau et Amboise sont faits de calcaire tuffeau — une pierre pâle, presque crayeuse qui capte la lumière et permet des sculptures élaborées. Ces châteaux brillent au coucher du soleil, reflétant non seulement la lumière, mais un héritage. En contraste, les pierres de basalte foncé du château de Bunratty en Irlande semblent absorber l’histoire, chaque bloc chargé de tempêtes et d’histoires.

Ces choix matériels étaient à la fois pratiques et politiques. La pierre durable signifiait longévité — une affirmation de permanence. Le marbre importé, quand il était utilisé, déclarait richesse et portée globale. Même la couleur de la roche pouvait signifier identité régionale ou fierté dynastique. Mais peut-être plus important encore, l’architecture des châteaux européens cherchait à défier la nature : plus hauts, plus grands, plus symétriques que la terre chaotique qui les entourait.

Le Ladakh raconte une autre histoire. Ici, les murs des forts ne sont pas des déclarations de domination mais de coexistence. Les matériaux sont humbles : briques de boue séchées au soleil, pierres ramassées localement, bois provenant de vallées lointaines. Ils n’ont pas été choisis pour la grandeur, mais par logique — pour survivre. Dans des conditions de haute altitude où les hivers mordent et les routes sont souvent impraticables, ce que vous construisez doit venir de ce que vous avez.

Prenez le Palais de Leh. Construit en terre battue et en bois, ses murs isolent contre le froid, résistent aux activités sismiques, et se fondent parfaitement dans les montagnes brunes qui l’entourent. De loin, le palais ne domine pas la terre — il en émerge. C’est l’essence de l’architecture vernaculaire : construire en conversation avec le lieu, non en défiance.

Ce qui m’a le plus frappée, en tant que consultante sur des projets de construction éco-sensibles en Amérique du Sud, c’est à quel point ces forts himalayens sont intrinsèquement durables. Avant que le « bâtiment vert » ne devienne un mot à la mode, le Ladakh le pratiquait déjà — par nécessité, non par design. Matériaux locaux. Déchets minimes. Isolation passive. Réutilisabilité.

Dans le monde d’aujourd’hui conscient du climat, cela inspire profondément. Cela me fait me demander : et si nous arrêtions de voir les anciennes structures comme des reliques, et commencions à les voir comme des guides ? Et si le chemin vers l’avenir était, littéralement, construit dans le passé ?

Genre, travail et pouvoir : qui a construit et habité ces forteresses ?

Il est facile de romantiser les châteaux et forts en ne regardant que leurs façades. Des silhouettes grandioses contre des cieux dramatiques. Des escaliers de pierre polis par les pas de l’histoire. Mais derrière chaque arche et rempart se cache une autre histoire — non pas celle des rois et généraux, mais celle des ouvriers, serviteurs, femmes et artisans anonymes qui n’ont laissé aucune signature, seulement une structure.

En Europe, la construction des châteaux était souvent une entreprise financée par l’État ou l’Église, réalisée par un réseau complexe de maçons, carriers, charpentiers, forgerons, et parfois de prisonniers ou de paysans engagés. Sur des sites comme le Château de Warwick ou Édimbourg, on peut encore voir les rainures laissées par le marteau et le burin. Mais les noms de ces mains ? Presque toujours perdus dans le temps.

Les femmes, bien que rarement autorisées à concevoir ou construire, habitaient ces espaces comme reines, dames d’honneur, guérisseuses, et — plus invisibles — comme blanchisseuses, cuisinières, et nourrices. Leur travail quotidien soutenait la beauté et la fonctionnalité du château. Alors que les contes romantiques les dépeignent comme des demoiselles regardant des tours, la réalité parle d’endurance, de compétence, et de contributions invisibles. Le pouvoir dans les châteaux était genré, oui — mais pas toujours passif.

Tournez-vous maintenant vers le Ladakh. Bien que les forts ici soient plus petits en taille, leurs histoires humaines sont tout aussi riches. Les histoires orales racontent que des villages entiers se réunissaient pour construire des murs avant l’arrivée de l’hiver. La construction n’était pas toujours commandée par la royauté — elle était souvent communautaire, voire spirituelle. La ligne entre travail et rituel était floue. Construire un fort près d’un monastère signifiait s’aligner avec l’astrologie, offrir des prières avant de poser les fondations, et partager les ressources avec les voisins.

Au Fort de Zorawar, des tailleurs de pierre et artisans locaux furent mobilisés pendant l’expansion Dogra. Certains récits mentionnent le travail forcé sous le gouvernement militaire. Au Palais de Leh, des femmes des villages voisins transportaient de l’eau et de l’argile lors de la construction, leurs efforts non enregistrés mais essentiels. Ce silence dans les archives historiques n’est pas une absence — c’est une effacement.

Qui vivait dans ces forts ? Pas seulement les souverains et les moines, mais aussi les familles, gardes, scribes, artisans. Les pièces du Palais de Leh, aujourd’hui vides, résonnaient autrefois de prières, de politique, et de repas partagés lors de matins froids. Dans les contextes européens comme ladakhis, le pouvoir était inscrit dans les murs — mais la vie aussi. Une vie désordonnée, ordinaire, et profondément humaine.

En tant que professionnelle du tourisme régénératif, je crois que la narration doit inclure tout le spectre de l’histoire — pas seulement ceux qui ont régné, mais ceux qui ont construit et servi. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons regarder ces structures majestueuses et les voir clairement — non seulement comme des symboles de pouvoir, mais comme des témoignages vivants d’efforts collectifs, de travail genré, et de complexité sociale.

Forts et châteaux aux yeux du monde moderne : de la ruine à la renaissance

Les châteaux européens, icônes touristiques et lieux de mariage

Soyons honnêtes : en Europe aujourd’hui, les châteaux sont devenus des décors pour des rêves modernes. Certains accueillent des opéras sous les étoiles ; d’autres font office d’hôtels cinq étoiles, de musées, ou de lieux de mariage féériques. J’ai assisté une fois à un sommet sur le leadership climatique tenu dans un château autrichien où les murs, jadis défensifs, résonnaient maintenant de débats sur la résilience et la durabilité. L’ironie ne m’a pas échappé.

De Neuschwanstein en Allemagne au Château de Chillon en Suisse, de nombreux châteaux européens sont désormais parmi les principales attractions touristiques de leurs régions. Ils attirent des millions de visiteurs chaque année — des visiteurs cherchant beauté, nostalgie, histoire ou moments parfaits pour Instagram. Des économies entières se sont développées autour de leur préservation et de leur présentation.

Mais le tourisme crée aussi des tensions. Le besoin d’attirer les foules entre souvent en conflit avec la responsabilité de protéger. Le patrimoine devient un spectacle. L’authenticité est parfois sacrifiée à l’accessibilité. Et pourtant, on ne peut nier que cette visibilité a permis de préserver d’innombrables sites qui auraient autrement pu s’effondrer. L’Europe a beaucoup investi dans la restauration, soutenue par des subventions gouvernementales, l’UNESCO, et des partenariats public-privé.

La question devient : pouvons-nous aimer ces structures sans les consommer ? Pouvons-nous nous engager avec elles non seulement comme destinations, mais comme dialogues — entre passé et présent, mémoire et marketing ?

Les forts du Ladakh : patrimoine en danger ou opportunité pour un tourisme régénératif ?

Au Ladakh, l’histoire est moins polie — et peut-être plus urgente. Beaucoup de forts restent hors du radar du tourisme mondial. Certains sont en ruines, menacés par l’érosion, la négligence et le changement climatique. D’autres — comme le Palais de Leh — ont vu une restauration partielle par l’Archéological Survey of India, mais restent moins visités comparés aux monastères ou aux sentiers de trekking.

Et pourtant, le potentiel est immense ici. Les forts du Ladakh sont bruts, puissants, et largement non commercialisés. Ils offrent non seulement un aperçu historique mais aussi un sentiment de lieu qui ne peut être reproduit. Parcourir les couloirs craquelés par le soleil de Basgo ou se tenir au sommet des remparts balayés par le vent du Fort de Zorawar, c’est se connecter à une version du patrimoine qui est silencieuse, digne et vivante.

La clé est le tourisme régénératif. Pas seulement visiter, mais restaurer. Pas extraire, mais échanger. Les communautés locales doivent mener le processus — offrant des séjours chez l’habitant, des balades guidées, des séances de narration, et de la nourriture traditionnelle autour de ces forts. Les visiteurs, à leur tour, contribuent non seulement par l’argent, mais aussi par le respect, le dialogue, et la visibilité.

Un exemple inspirant est l’initiative menée par le village près de Basgo, où les habitants ont commencé à offrir des visites interprétatives enracinées dans l’histoire orale et la conscience écologique. Il y a aussi un intérêt croissant de la part des architectes en conservation pour utiliser des techniques anciennes de construction dans la restauration de ces sites — enduits de boue, pierre taillée à la main, systèmes naturels de drainage.

Contrairement à leurs homologues européens, les forts du Ladakh ont l’avantage de repartir à neuf — non alourdis par le tourisme de masse, mais prêts à être façonnés par un voyage réfléchi. Si nous agissons avec soin, ces sites peuvent devenir plus que des ruines. Ils peuvent devenir des ponts — entre passé et futur, visiteur et hôte, mémoire et gestion.

Réflexion personnelle — Ce que ces murs me murmurent

Quelque part entre les falaises battues par le vent de Basgo et les pelouses soignées de Chenonceau, j’ai commencé à entendre parler les pierres. Non pas en langage, mais en présence. En texture. En silence. Et ce qu’elles murmuraient n’était pas la grandeur ni la gloire — c’était la mémoire. Fragile, stratifiée, inachevée.

Châteaux et forts, à travers les continents, ont été construits pour durer. Mais plus encore, ils ont été construits pour être vus. Pour marquer l’espace. Pour contenir le pouvoir. Et ce faisant, ils sont devenus des miroirs des sociétés qui les ont créés. Les châteaux européens parlent de dynasties et de droit divin, de symétrie et de spectacle. Les forts du Ladakh, quant à eux, parlent de survie et d’esprit, d’adaptation plutôt que d’affirmation.

Et pourtant, ils partagent quelque chose de profondément humain : le besoin d’appartenance. Le besoin de s’accrocher à quelque chose alors que le temps s’écoule. Qu’il s’agisse d’un lion de pierre sculpté sur un rempart écossais ou d’un drapeau de prière flottant sur un parapet ladakhi, ces symboles nous rappellent que nos ancêtres désiraient aussi laisser une trace, protéger ce qui comptait, vivre au-delà d’eux-mêmes.

En tant qu’Européenne découvrant le Ladakh pour la première fois, je me suis sentie humble. Ces forts ne demandaient pas à être admirés. Ils demandaient à être rappelés. À être écoutés. Et peut-être, à être réimaginés — non seulement comme des monuments historiques, mais comme des agents actifs du présent : éduquant, unissant, régénérant.

Si vous, cher lecteur, avez déjà erré dans une tour de guet en ruines ou appuyé contre un mur de château en vous demandant quelles vies s’y sont déroulées, alors vous savez déjà. L’architecture n’est pas seulement forme — c’est sensation. Et dans cette sensation réside l’opportunité non seulement de visiter, mais de se connecter.

Que la prochaine fois que vous vous tiendrez devant une forteresse — qu’elle soit dans les Alpes ou l’Himalaya — soit un moment de reconnaissance silencieuse. Non pas de différence, mais de parenté. Car bien que bâtis à des océans de distance, les châteaux du monde et les forts du Ladakh sont liés par le même mortier invisible : l’instinct humain de se souvenir, de protéger, et de rêver en pierre.

Née à Utrecht, aux Pays-Bas, et vivant actuellement en périphérie de Cusco, au Pérou, Isla Van Doren est consultante en tourisme régénératif avec plus d’une décennie d’expérience à explorer l’intersection de l’écologie, de la culture, et de la préservation du patrimoine.

Avec une formation en anthropologie culturelle et en politique environnementale, son écriture équilibre analyse académique et intuition poétique — utilisant les données pour ancrer ses idées, et l’émotion pour les élever. Elle a travaillé sur des initiatives de tourisme durable dans les Andes, la Patagonie, et le Bhoutan, apportant une perspective globale à chaque histoire locale.

Ce voyage au Ladakh marque sa première rencontre avec l’Himalaya indien. Ce qui la captive le plus n’est pas seulement la beauté austère de la région, mais la manière dont la mémoire vit dans son architecture, et comment elle contraste avec les héritages fortifiés d’Europe qu’elle connaît si bien.

À travers une analyse comparative et la narration, elle invite les lecteurs à voir au-delà de la pierre et de la structure — à considérer les cultures qui les ont bâties, et les futurs qu’elles peuvent inspirer.