Se déconnecter pour se souvenir — Quand le monde se tait, l’âme commence à parler

Par Elena Marlowe

Prélude : Le bruit sous notre peau

L’agitation de la connexion moderne

Il existe un bourdonnement particulier qui vit sous notre peau — une vibration invisible qui ne s’arrête jamais. Ce n’est pas le pouls du corps, mais le tremblement de la connexion constante. Chaque jour, notre attention est dispersée entre d’innombrables écrans, des notifications sans fin et l’anxiété subtile d’être toujours joignable. Dans la quête de la connexion, nous avons perdu notre ancrage. Le monde, autrefois ponctué de pauses et de souffles, coule désormais dans un mouvement ininterrompu.

Le silence est devenu rare. La solitude, presque éteinte. Nous mesurons notre existence au nombre de messages qui exigent notre attention. L’art de la tranquillité, jadis un rythme naturel, est devenu un luxe. Et pourtant, sous ce bruit, se cache une douleur profonde — un désir de revenir à quelque chose de plus calme, de plus intentionnel, de plus humain. Le corps se souvient de ce que l’esprit oublie : que le silence n’est pas le vide, mais une plénitude déguisée. C’est là que le pouls humain ralentit suffisamment pour que nous puissions l’entendre.

La géographie du silence

Écouter ce qui n’a pas de son

Le silence n’est pas l’absence de bruit ; c’est la présence de tout ce que nous ignorons. Il s’étend entre le vent et le souffle, entre les pensées qui ne sont pas encore nées. Entrer dans le silence, c’est pénétrer dans un paysage sans frontières. Là, le temps relâche son emprise. On commence à entendre le tic-tac de sa propre conscience. Dans cette géographie du calme, les mots se dissolvent et la perception s’élargit. La déconnexion numérique n’est plus une rébellion contre la technologie, mais un retour au rythme natif du corps — une manière de se souvenir de ce qui n’a jamais été perdu.

Simone Weil écrivait que l’attention est la forme la plus pure de la générosité. Dans le silence, cette générosité se tourne vers l’intérieur. Le monde ne vous demande rien, et pourtant il vous donne tout. Le bourdonnement de la vie se révèle : le murmure de l’air dans les feuilles, l’appel lointain des créatures invisibles, le faible pouls derrière vos côtes. Ce ne sont pas des sons ; ce sont des rappels que nous n’existons pas en dehors du monde, mais en son souffle. Dans cette conscience, la solitude cesse d’être la solitude ; elle devient une conversation avec tout ce qui est vivant.

La langue de l’absence

L’absence a sa propre grammaire. Elle enseigne par la soustraction. Lorsque vous enlevez le superflu, ce qui reste commence à parler. Nous passons nos journées à remplir chaque silence de contenu, craignant que la quiétude ne nous expose. Pourtant, lorsque le monde se tait, la vérité arrive — lentement, comme la lumière sur un champ vide. Dans cette ouverture, les pensées s’alignent sur la logique tranquille de la nature. Heidegger appelait cela « habiter poétiquement » — vivre le monde non pas en consommateur de moments, mais en auditeur de leur déploiement.

La langue de l’absence est fluide dans les pauses. Elle nous dit que se déconnecter n’est pas se retirer, mais se retrouver ; reprendre son attention à la cacophonie du monde. Plus nous effaçons, plus nous sentons. La pièce silencieuse, le moment avant la parole, l’espace entre deux souffles — chacun contient une symétrie secrète. Le silence, en fin de compte, n’est pas une interruption de la vie. Il en est la fondation.

La solitude intérieure

Apprendre à être seul sans être solitaire

Dans la solitude, nous rencontrons la géographie la plus complexe de toutes : celle du soi. La peur d’être seul masque souvent la peur de se rencontrer soi-même sans distraction. Pourtant, c’est seulement dans la solitude que nous redevenons entiers. Thoreau cherchait sa solitude dans les bois, mais la solitude n’est pas liée à un lieu ; c’est une posture d’être. Être seul sans être isolé, c’est appartenir à soi-même. Ce n’est pas une fuite ; c’est un retour.

Rainer Maria Rilke écrivait que l’amour consiste en deux solitudes qui se protègent et se saluent. On peut en dire autant du silence et du soi. Lorsque nous laissons la solitude se déployer sans résistance, elle devient un pont, non un mur. La solitude d’aujourd’hui est un acte de défi face à l’érosion de la profondeur. Elle nous rappelle que le sens ne se multiplie pas avec le bruit. Il mûrit dans le calme. Le cœur immobile voit plus loin que celui agité.

L’économie de l’attention et l’âme

L’attention est devenue une marchandise, achetée et vendue en pixels. Nous vivons dans ce que beaucoup appellent une « économie de l’attention », mais c’est, en vérité, une famine de l’attention. Ce qui était sacré — notre capacité à observer — a été monétisé en une devise de distraction. Simone Weil comparait l’attention à la prière, et c’est peut-être cela que nous avons le plus perdu : la révérence. Lorsque chaque silence doit être rempli, la révérence disparaît.

Se déconnecter, c’est pratiquer à nouveau la révérence. C’est reconquérir l’espace intérieur où la pensée n’est pas réaction mais contemplation. Byung-Chul Han décrit cette ère comme celle de l’épuisement, où la performance remplace la présence. Se débrancher, ne serait-ce qu’un jour, c’est résister à cet épuisement. Le monde recommence à s’étendre lorsque nous cessons de le comprimer par une interaction constante. La solitude élargit l’horizon de la perception jusqu’à ce que l’âme puisse respirer.

L’acte de se déconnecter

Se débrancher comme forme de pèlerinage

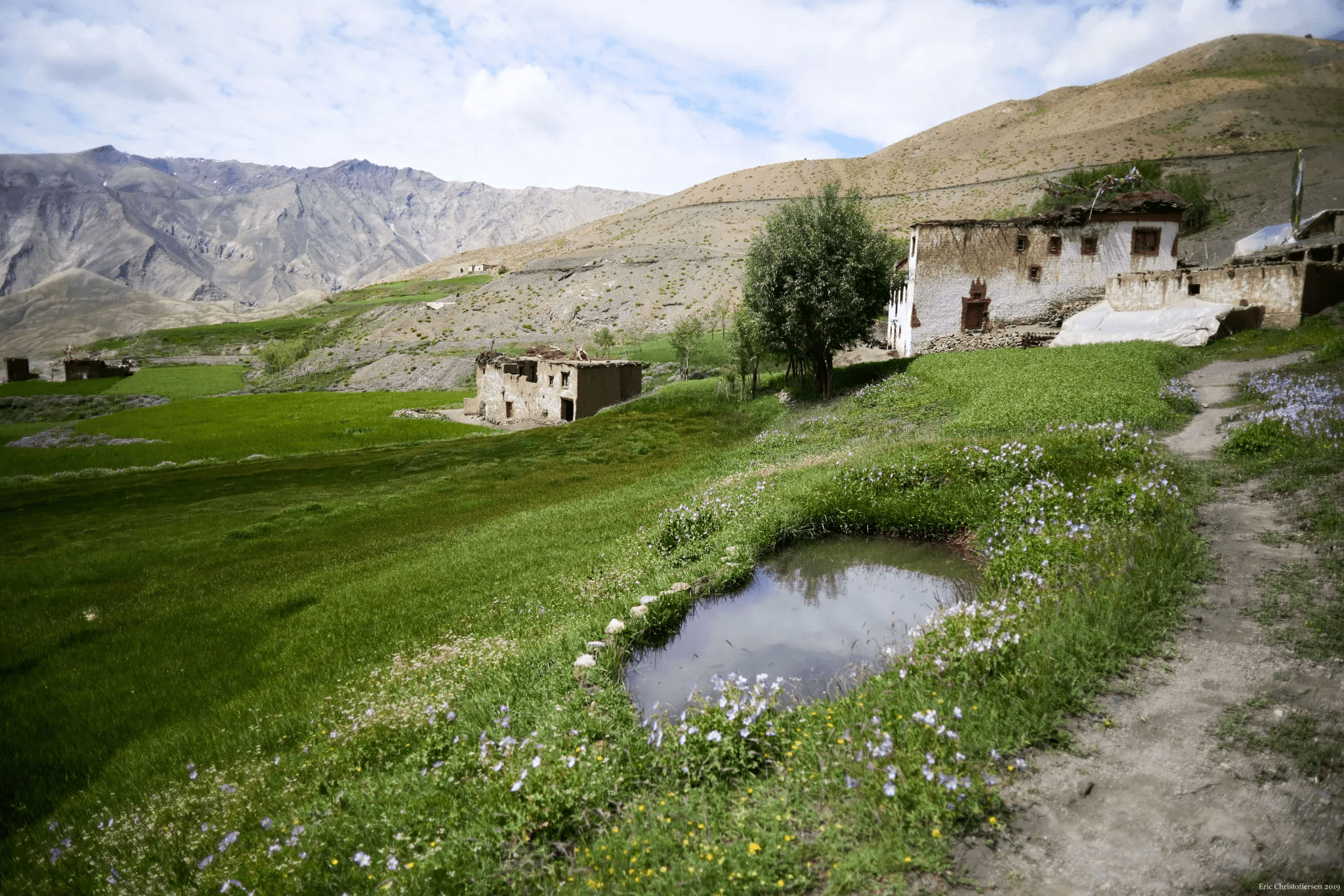

La déconnexion, dans sa forme la plus pure, est un pèlerinage. Non pas un mouvement vers une destination, mais une marche loin de l’excès. Elle commence par de petits gestes — éteindre un appareil, choisir le papier plutôt que l’écran, sortir sans musique ni cartes. Ce sont les rituels d’une renonciation moderne. Ils ne nous éloignent pas du monde ; ils nous y réinsèrent plus profondément. Être injoignable pendant un temps, ce n’est pas disparaître ; c’est être pleinement présent là où l’on est.

Le chemin vers le calme n’est pas sans inconfort. Au début, le silence rugit. L’esprit se rebelle. L’absence de bruit semble une perte. Mais peu à peu, comme une marée qui se retire, le calme révèle ce qui était caché dessous. Dans cette immobilité, la mémoire s’éveille. Le pouls ralentit. Le corps devient un baromètre de vérité. Chaque battement de cœur murmure : tu es ici, et cela suffit. Ce pèlerinage n’a ni carte, ni fin — seulement la lente redécouverte de l’être.

Le corps se souvient de ce que l’esprit a oublié

Se déconnecter, c’est revenir aux sens. La peau recommence à écouter. Les yeux réapprennent le poids de la lumière. En l’absence de bruit numérique, le corps devient une cathédrale de perception. Merleau-Ponty croyait que la perception n’est pas séparée du corps mais façonnée par lui. Lorsque nous nous abandonnons au monde tactile — la chaleur d’une tasse, le rythme de la respiration, l’odeur de la terre — nous découvrons que la conscience n’est pas confinée à l’esprit. Elle vit dans les doigts, dans les poumons, dans les espaces entre.

Nous vivons trop souvent dans l’abstraction, dans des idées de la vie plutôt que dans la vie elle-même. La déconnexion est le remède à ce désincarnement. C’est l’acte de se souvenir de ce que signifie habiter un corps. L’esprit court vers ailleurs ; le corps demeure ici. Le silence est sa langue natale. En l’écoutant, nous rentrons chez nous.

Le pouls humain

L’attention comme forme d’amour

Prêter attention, c’est aimer. Le monde moderne confond vitesse et profondeur, efficacité et compréhension. Mais l’attention — véritable, indivisible — est l’acte de soin le plus radical. Elle ne peut être automatisée, dupliquée ou monétisée. Elle n’existe que dans le moment vivant. L’art de la tranquillité commence ici, dans la dévotion silencieuse de l’observation : une tasse de thé qui refroidit à côté de vous, une ombre glissant sur le sol, le son de votre propre respiration, stable et vivante.

Mary Oliver demandait un jour : « Dis-moi, que comptes-tu faire de ta vie unique et précieuse ? » Peut-être que la réponse est simplement : écouter. Écouter si profondément que le monde redevient intime. Dans cette écoute, le cœur s’aligne sur le pouls de la terre. La connexion revient, mais d’un lieu plus profond — non plus numérique, mais humain.

Redécouvrir le rythme de l’être

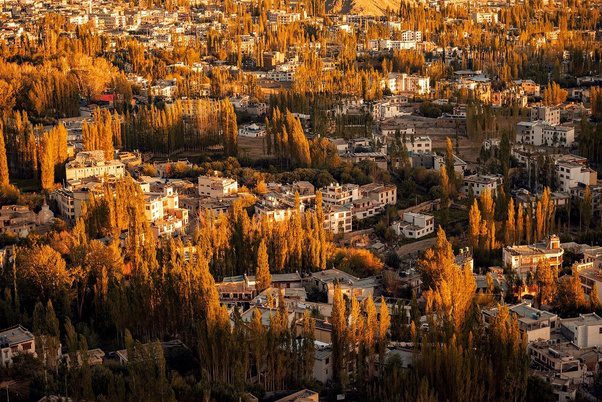

Quand le bruit s’efface, le rythme revient : le rythme du sommeil, de la respiration, des saisons. La vie retrouve son pouls, sans exigence ni performance. Le lent déploiement des jours devient la musique de l’existence. Le silence nous enseigne que tout n’a pas besoin d’être dit, que chaque instant n’a pas besoin d’être partagé. Vivre, c’est écouter, respirer, être attentif. Plus nous ralentissons, plus le monde s’anime autour de nous. Les arbres, la lumière, l’air — tous commencent à parler la même langue tranquille.

L’immobilité n’est pas un retrait ; c’est une reconnaissance. C’est la façon qu’a l’âme de dire oui au monde sans parler. Se déconnecter, ce n’est pas oublier — c’est se souvenir, plus complètement, de qui nous sommes quand rien ne nous sollicite. Et dans ce souvenir, nous retrouvons un rythme qui n’avait jamais vraiment disparu.

Épilogue : Le don de l’absence

Le silence n’est pas un vide. C’est une invitation. Dans les moments où nous nous éloignons du bruit, le monde se rapproche à nouveau. Les étoiles réapparaissent. Le vent recommence à chanter. La vie, dépouillée de son statique, devient lumineuse. Vivre en pleine conscience, c’est vivre avec tendresse — remarquer le doux bourdonnement de l’existence et le laisser suffire. Nous nous souvenons alors que la présence n’est pas une performance, mais un pouls. Et dans l’espace entre deux battements de cœur, l’espoir commence à murmurer.

« Dans le silence, nous ne fuyons pas le monde ; nous y revenons. »

FAQ

Pourquoi le silence est-il important dans la vie moderne ?

Le silence restaure notre capacité à penser, à ressentir et à nous connecter. Il nous aide à traiter nos expériences sans interruption constante, permettant un renouveau émotionnel et mental dans un monde qui ne s’arrête jamais.

Comment pratiquer la solitude sans se sentir seul ?

La solitude devient nourrissante lorsqu’on la perçoit non comme une isolation, mais comme une intimité avec soi-même. Faites des promenades conscientes, tenez un journal ou soyez simplement présent, sans besoin de validation ni de performance.

Quel est le lien entre la déconnexion numérique et la pleine conscience ?

Une détox numérique réduit la surcharge sensorielle, permettant à l’esprit d’observer plutôt que de réagir. Cela ouvre un espace pour la pleine conscience — la conscience du moment présent, sans distraction ni jugement.

La déconnexion peut-elle stimuler la créativité ?

Oui. Lorsque l’esprit cesse de réagir constamment aux stimuli, il commence à errer, à relier les idées et à imaginer librement. De nombreux artistes et penseurs ont trouvé leurs plus grandes inspirations dans le silence et la solitude.

Conclusion

Le silence, la solitude et la quiétude ne sont pas des reliques d’une autre époque ; ils sont les fondations de la conscience. En apprenant à nous déconnecter, nous retrouvons l’art de l’attention — et avec lui, le pouls de notre propre humanité. Nous n’échappons pas au monde en éteignant le bruit ; nous apprenons à le rencontrer les yeux ouverts et le cœur tranquille. En fin de compte, se déconnecter, c’est se souvenir que chaque acte de présence est un acte d’espérance.

Dans le calme, la vie recommence à vibrer — et enfin, nous commençons à écouter.

À propos de l’auteure

Elena Marlowe est une écrivaine d’origine irlandaise qui réside aujourd’hui dans un paisible village près du lac Bled, en Slovénie. Son œuvre explore les seuils intimes entre le silence et le langage, la solitude et l’appartenance, l’attention et le miracle quotidien d’être en vie.

Guidée par une pratique contemplative, elle écrit à l’aube, avec un carnet et de longues marches, privilégiant les pages qui respirent plutôt que les phrases qui se précipitent. Ses essais tracent une ligne claire du monde sensoriel — vent, eau, ombre — jusqu’à la météo intérieure de l’esprit, invitant les lecteurs à ralentir leur lecture jusqu’à ce que le sens arrive comme la lumière.

Avec une formation en littérature et en philosophie, les chroniques d’Elena se distinguent par un rythme élégant et une bienveillance lucide. Elle écrit sur le voyage conscient, le repos numérique et le pouls humain qui devient audible lorsque le monde se tait. Ses textes ont été publiés dans des revues internationales consacrées à la culture, aux lieux et à la vie réflexive.

Lorsqu’elle n’écrit pas, elle anime des ateliers intimes sur l’attention et la présence, encourageant chacun à créer des pages qui écoutent avant de parler. Elle croit qu’un paragraphe bien composé peut être une forme d’abri — et qu’une vie ordonnée autour du silence peut être, doucement, une forme d’amour.

Une page qui écoute trouvera toujours les bons mots.