La mémoire sous les montagnes

Par Elena Marlowe

Prélude — Quand la mer dormait sous le ciel

Le murmure du sel dans le vent

Il est des matins au Ladakh où l’air semble ancien, comme une page tournée lentement dans le grand livre du monde. Debout au-dessus de la vallée de l’Indus, le vent porte un léger goût de sel. Un goût qui ne devrait pas exister ici, à près de 3 500 mètres d’altitude, et pourtant il persiste — comme si l’océan n’était jamais vraiment parti. Les roches, silencieuses et immenses, semblent garder en elles la mémoire de l’eau. C’est ici que commence l’histoire : celle d’une mer qui s’est rêvée en montagnes, d’un lieu où les roches se souviennent de la mer.

Les scientifiques l’appellent l’océan Téthys, une mer disparue qui s’étendait autrefois entre l’Inde et l’Asie. Il y a des millions d’années, elle occupait l’espace où s’élèvent aujourd’hui les Himalayas. La plaque indienne, impatiente et tenace, commença sa lente dérive vers le nord — un mouvement mesuré non en années mais en battements de pierre. Lorsque les plaques se rencontrèrent enfin, la mer fut soulevée vers le ciel. Les sédiments, autrefois tendres et pleins de vie marine, se durcirent en calcaire et en schiste, aujourd’hui polis par les vents himalayens. Marcher ici, c’est fouler le fond marin de l’éternité.

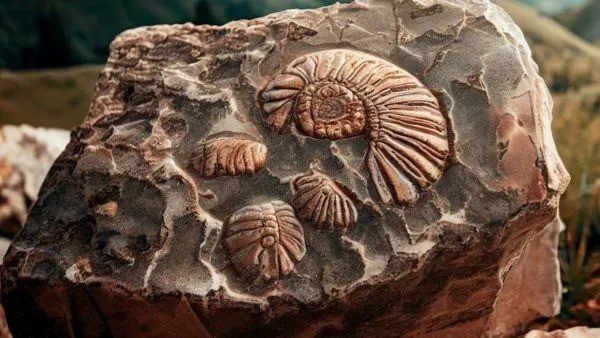

Pour le voyageur, le Ladakh n’offre pas seulement un paysage, mais une leçon de patience. Les montagnes nous rappellent que tout change de forme : l’eau devient roche, la roche devient poussière, la poussière devient silence. Dans ces transformations, la Terre enseigne l’humilité. Elle murmure que la création et l’érosion ne sont que deux vers d’un même poème. Et quelque part sous vos pieds, un fossile d’ammonite dort — une spirale prouvant que la mémoire, une fois enfouie, ne meurt jamais vraiment.

La mer devenue montagne

La lente collision des mondes

Bien avant que les humains ne mesurent le temps, la Terre écrivait déjà sa vaste poésie. La collision entre les plaques indienne et eurasienne ne fut pas une explosion, mais une étreinte lente et délibérée. Elle commença dans les profondeurs de l’océan Téthys, où la roche en fusion montait, formant des arcs volcaniques désormais figés dans la pierre — le batholite du Ladakh, cœur de la chaîne transhimalayenne. Chaque veine de granit raconte une histoire de chaleur, de pression et de transformation. Quand vous touchez ces roches, vous touchez le temps condensé en texture.

Les géologues lisent ces couches comme des moines lisent des manuscrits. Chaque strate révèle une ligne d’histoire : des fossiles marins incrustés dans le calcaire, des minéraux volcaniques scintillant au soleil, des plis métamorphiques ondulant comme le souffle de la Terre. La zone de suture de l’Indus, qui traverse la vallée comme une cicatrice, est le point de rencontre des continents. C’est là que la croûte océanique fut avalée, fondue, puis renaquit en montagne. Et dans cette violence, il y a une forme de grâce — la beauté née de la friction. Les montagnes ne sont pas des monuments immobiles ; ce sont des gestes saisis dans le mouvement, encore en train de s’élever, encore en train de se souvenir.

Dans la mythologie locale, les sommets sont considérés comme des divinités endormies sous des couvertures blanches. La science ne fait que renforcer cette foi — car ces dieux sont réels, bien que lents. Leurs rêves durent des millions d’années, leurs réveils tracent des rivières. Les Himalayas sont des êtres vivants, respirant selon des rythmes tectoniques, expirant par les glissements de terrain et l’érosion. Ce que nous appelons paysage n’est que le présent de la méditation géologique.

Là où les continents s’embrassent — la zone de suture de l’Indus

Entre les falaises poussiéreuses de Nyoma et la douce courbe de la rivière Indus se trouve l’une des structures géologiques les plus importantes au monde : la zone de suture de l’Indus. Ici, la frontière entre deux mondes anciens est visible à l’œil nu — une rencontre entre les roches métamorphiques de la plaque indienne et les séquences volcaniques de l’arc transhimalayen. Ce corridor étroit marque l’union finale de continents jadis séparés. Pour l’œil non averti, ce n’est qu’une bande de pierre fracturée, mais pour ceux qui savent écouter, c’est le pouls de la Terre, battant encore sous la surface.

Chaque rocher, chaque grain de sable raconte une histoire de mouvement. Les couches de schiste noir enregistrent l’immense pression de la subduction ; les granits plus clairs révèlent l’échappée du magma vers la surface. Toute la vallée est un musée du mouvement figé en plein acte. Et pourtant, il y règne une paix étrange — comme si la Terre elle-même avait exhalé après une longue tension. Les voyageurs décrivent souvent une sensation de calme, comme si le temps s’était replié sur lui-même. Peut-être est-ce cela que ressent la mémoire à l’échelle planétaire : le silence après la collision, l’immobilité après la création.

Les fossiles du temps — quand les roches gardent la mémoire

Lire l’écriture de la pierre

Haut au-dessus de Lamayuru, parmi des pentes ocre et argentées, on peut trouver l’empreinte en spirale d’une ammonite — une minuscule relique de l’océan Téthys, enroulée comme un secret. Autrefois, elle dérivait dans des eaux marines tièdes. Aujourd’hui, elle repose dans la poussière froide sous un ciel d’un bleu parfait. Le fossile ne parle pas, mais sa forme raconte une patience au-delà de toute imagination. C’est un enregistrement de la vie transformée en permanence. En tenir un dans sa main, c’est sentir la distance entre le vivant et l’éternel se dissoudre dans la paume.

Ces fossiles sont éparpillés à travers le Ladakh comme des signes de ponctuation dans les mémoires de la Terre. Certains sont incrustés dans les parois calcaires, d’autres révélés par des glissements de terrain ou le vent. Ils nous rappellent que la mémoire n’est pas seulement humaine — la planète aussi se souvient. Sa mémoire est écrite dans les strates et la pierre, dans les minéraux qui brillaient autrefois sous une mer peu profonde. Même les couleurs racontent des histoires : le gris d’un ancien fond marin, le rose du fer oxydé, les veines blanches de calcite cristallisées à partir d’eaux préhistoriques. Ensemble, elles forment une palette peinte par le temps lui-même.

La philosophie de la mémoire géologique

Que signifie pour la pierre le fait de se souvenir ? Se souvenir, c’est résister à l’oubli, c’est porter en avant ce qui aurait pu se perdre. Les fossiles du Ladakh le font en silence. Ils nous rappellent que la mémoire n’est pas toujours une affaire de conscience — parfois, c’est une question d’endurance. Peut-être sommes-nous faits de la même endurance, de couches de souvenirs durcies par la pression. Les roches nous enseignent que le temps n’est pas une ligne mais une spirale — toujours en retour, jamais en répétition. Les souvenirs de la Terre ne sont pas nostalgiques ; ils sont structurels, inscrits dans ses os mêmes.

Quand je m’assieds parmi les crêtes de schiste du Zanskar, je pense souvent à la fragilité de la mémoire humaine. Nous oublions des visages, des années, même nos intentions. Mais la Terre n’oublie rien. Sa mémoire est impartiale, précise et sans hâte. Dans un monde obsédé par l’immédiat, la géologie est l’art de la patience. Regarder ces montagnes, c’est affronter la vérité que toutes les histoires, racontées assez longtemps, deviennent pierre.

Veines de lumière — des pierres qui respirent

Le langage du quartz

Au cœur des crêtes près de Hemis, des veines de quartz étincellent sous le soleil de midi comme des éclairs figés. Ces fils minéraux furent jadis des canaux où des fluides brûlants circulaient dans les fractures de la croûte terrestre. Au fil des millénaires, ils se sont refroidis et solidifiés, traçant des cicatrices lumineuses à travers le granit plus sombre. Les habitants les appellent « veines de lumière », convaincus qu’elles guident les âmes errantes pendant la nuit. La science les nomme dépôts hydrothermaux, mais les deux explications partagent une même révérence pour les forces invisibles qui façonnent le monde visible.

Les veines de quartz sont l’écriture de la Terre sous forme de cristal. Chaque fissure dit l’effort, chaque lueur enregistre un apaisement. En y glissant les doigts, on croit sentir un mouvement — non pas métaphorique, mais mécanique — un murmure d’expansion et de refroidissement. La surface de la montagne devient une peau qui respire. Dans la bonne lumière, ces veines reflètent le ciel, unissant la pierre et l’air dans un instant de pure clarté. C’est peut-être le pouls du monde rendu visible.

Le souffle sous la surface

Imaginer les Himalayas comme immobiles, c’est les mécomprendre. Sous chaque vallée silencieuse, tout bouge — le magma s’élève, les plaques grincent, les rivières taillent de nouveaux lits. Même le pergélisol respire, se dilatant et se retirant à chaque saison. La Terre, comme nous, est agitée. Sa respiration est lente mais constante. Lorsque le vent file dans les gorges et que le sol vibre imperceptiblement sous nos pas, c’est la Terre qui expire — rappel que notre immobilité n’est qu’une pause.

Dans cette géologie vivante, naît un sentiment de parenté. Les roches ne résistent pas au temps ; elles collaborent avec lui. Elles s’érodent avec grâce, deviennent sol, puis sédiment, avant de redevenir pierre. Le cycle se répète, indéfiniment, indifférent aux calendriers humains. Plus on observe, plus cela devient clair : la permanence n’est qu’une illusion de ralenti.

Le silence comme paysage

Là où l’immobilité devient sacrée

Au Ladakh, le silence n’est pas l’absence de sons, mais la présence de l’espace. Il remplit les vallées entre les pensées, les pauses entre les mots. La géologie l’amplifie — falaises immenses qui font écho aux murmures, lits de rivières asséchés qui étouffent les pas. Ce silence est géologique, non émotionnel. Il est le résidu d’océans disparus et de vents antiques. Dans les monastères perçant les vallées, les moines chantent à ce silence comme s’ils dialoguaient avec la montagne elle-même.

Il y a un réconfort étrange à comprendre que le silence et la pierre sont de même nature. Tous deux endurent sans plainte. Tous deux enregistrent sans juger. Pour qui est habitué au vacarme, le calme du Ladakh peut d’abord troubler. Mais si l’on demeure assez longtemps, le silence devient langage — un dialecte de patience et d’abandon. Il enseigne que l’écoute est un acte géologique : il faut rester immobile suffisamment longtemps pour que les échos reviennent des profondeurs.

La géométrie sacrée de l’horizon

Vu d’en haut, l’horizon ladakhi dessine des géométries parfaites — triangles d’ombre, cercles de drapeaux de prière, spirales de poussière. Chaque forme reflète les mathématiques de la création. Les bâtisseurs anciens de chortens et de stupas semblaient le savoir d’instinct : la géométrie est la syntaxe de l’univers. Les mêmes rapports qui régissent les montagnes régissent nos cœurs — symétrie, équilibre, proportion. Lorsque la lumière tombe juste sur une arête de calcaire plissé, elle révèle la même grâce qu’un mandala tracé dans le sable. Dans les deux, il y a impermanence et achèvement.

« Peut-être que les montagnes ne s’élèvent pas vers le ciel, ai-je noté un jour dans mon carnet, mais se souviennent de la mer à laquelle elles appartenaient. »

La rivière qui se souvient

L’Indus comme archive vivante

La rivière Indus serpente comme une veine d’argent dans le désert — patiente, tenace, presque éternelle. Elle charrie le limon de temps innombrables, des particules jadis coraux ou pics volcaniques. En entaillant le Ladakh, la rivière raconte en strates comment la mer s’est retirée, comment les montagnes se sont levées, comment la vie s’est adaptée aux deux. Chaque méandre est une page de cette écriture hydrologique.

Sur ses rives, de petits villages s’accrochent à des terrasses taillées dans la pierre. Leurs champs d’orge miroitent comme des îles sur un antique océan de poussière. Les habitants saisissent la double nature du fleuve — donateur et érodeur, mémoire et mouvement. Ils l’appellent Singe Khababs, la Bouche du Lion, un nom qui évoque la puissance et le respect. En regardant sa courbe lente au coucher du soleil, on ressent l’intimité improbable entre l’eau et la roche, chacune modelant l’autre sans fin.

L’eau, la pierre et le cercle du retour

Il y a une douce ironie dans le fait que l’eau, qui submergeait jadis ces roches, les libère désormais. L’érosion est simplement une autre forme de souvenir. La rivière déterre le passé, révélant fossiles, minéraux et couches de mers oubliées. Elle écrit et efface avec la même main. Au Ladakh, l’eau et la pierre ne sont pas des contraires ; elles sont co-auteures de la création. Ensemble, elles composent le paysage, comme poète et éditeur, se relisant l’une l’autre à travers les siècles.

Et l’Indus s’écoule, patient comme un souffle, rappelant que la mémoire de l’eau ne se perd jamais — elle se transforme. Ce qui fut mer est devenu rivière ; ce qui fut mouvement est devenu montagne. Dans son flux, le fleuve porte la promesse du retour.

Épilogue — des pierres qui rêvent de la mer

L’immobilité après la création

Au crépuscule, quand la dernière lumière quitte les falaises de Lamayuru, la terre semble respirer à nouveau. Les ombres s’allongent dans la vallée comme des pages qui se ferment. L’air fraîchit, chargé d’une senteur de poussière et de genévrier. Quelque part, très bas, les fossiles reposent — ammonites, fragments de coraux, témoins silencieux du rêve d’un océan. Au-dessus d’eux, les drapeaux de prière frémissent, comme remués par une marée invisible.

Se tenir ici, c’est éprouver l’impossible : la mer montant vers le ciel, le ciel s’enfonçant dans la pierre. C’est reconnaître que la mémoire n’est pas liée au temps mais à la transformation. Les montagnes sont des archives du mouvement ; les roches, l’autobiographie de la planète. Et nous, visiteurs fugaces de leur longue histoire, sommes invités à écouter — à nous rappeler que tout ce que nous touchons a déjà appartenu à autre chose. Peut-être est-ce la vraie leçon du Ladakh : voir non la fin de la mer, mais sa continuation sous une autre forme — coulant encore, vivant encore, sous nos pieds.

FAQ

Le Ladakh était-il autrefois sous la mer ?

Oui. Il y a des millions d’années, le Ladakh faisait partie de l’océan Téthys. Le mouvement des plaques tectoniques a soulevé le fond marin pour former les Himalayas. Des fossiles à Zanskar et Lamayuru en donnent une preuve visible.

Où les visiteurs peuvent-ils voir des fossiles marins au Ladakh ?

On trouve souvent des fossiles autour de Lamayuru, du Zanskar et près de la vallée de l’Indus. Toutefois, il est recommandé d’observer sans prélever, afin de préserver ces archives naturelles pour les générations futures et la recherche scientifique.

Qu’est-ce que la zone de suture de l’Indus ?

La zone de suture de l’Indus marque la frontière entre les plaques indienne et eurasienne. C’est une ceinture géologique majeure qui enregistre la collision et le soulèvement à l’origine des Himalayas, visible près de la rivière Indus.

Quel âge ont les roches du Ladakh ?

De nombreuses formations rocheuses datent d’environ 40 à 200 millions d’années, allant de roches sédimentaires marines à des séquences volcaniques formées pendant la convergence et le soulèvement des plaques.

Pourquoi le Ladakh est-il considéré comme une merveille géologique ?

Le Ladakh expose presque toutes les étapes de la construction d’une chaîne de montagnes sur un seul territoire — des fonds marins fossilifères aux failles actives. C’est à la fois une archive géologique et un miroir philosophique de la transformation.

Conclusion

L’histoire du Ladakh ne parle pas seulement de pierre ; elle parle de temps, d’endurance et de la poésie de la métamorphose. Les montagnes ne crient pas leur passé — elles le murmurent à travers les fossiles, les veines de quartz et les horizons silencieux. Voyager ici, c’est lire le journal de la Terre, écrit non à l’encre mais en sédiments et en ciel. Quand les roches se souviennent de la mer, elles nous rappellent que le changement n’est pas destruction, mais continuité dans une autre langue. Et, si nous écoutons assez attentivement, nous pouvons encore entendre la voix de l’océan — dans le souffle des montagnes, dans le pouls de la Terre, dans le silence qui demeure.

Elle est la voix narrative de Life on the Planet Ladakh,

un collectif qui explore le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne.

Son œuvre reflète un dialogue entre paysages intérieurs et monde d’altitude du Ladakh,

où la philosophie et la géographie partagent souvent le même souffle.