Quand la rivière se souvient plus que nous

Par Elena Marlowe

Prélude — Le souffle sous les montagnes

La source à Senge Zangbo : où la neige devient histoire

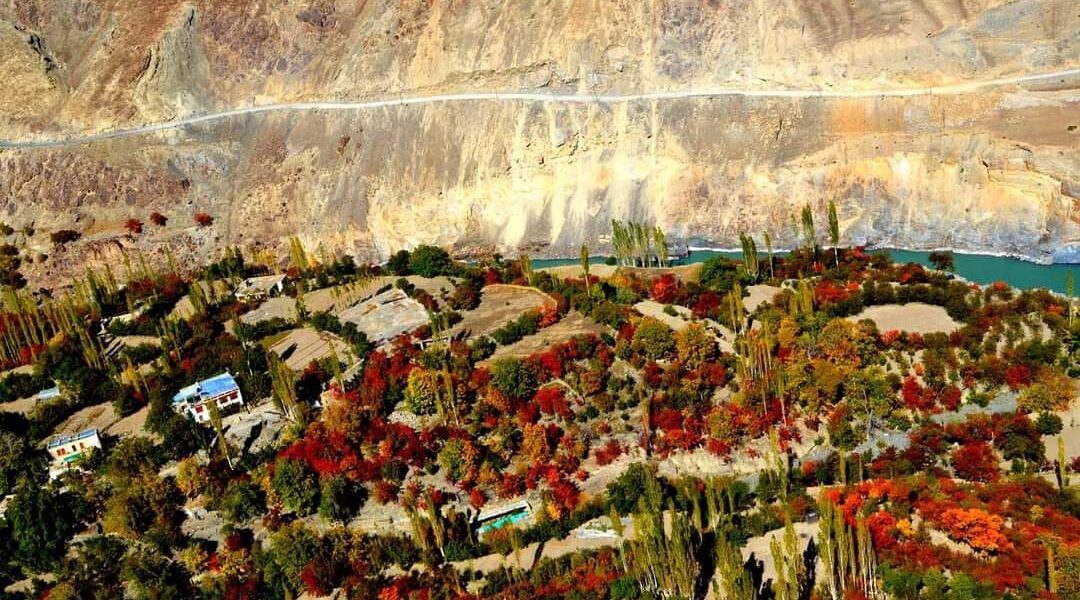

Le matin où le vent m’a parlé pour la première fois au Ladakh, je me tenais au-dessus d’une tresse pâle d’eau que les cartes appellent le fleuve Indus. Ici, l’air est d’une clarté alpine, et ce qu’il refuse en chaleur, il le rend en précision : l’éclat du mica, la grammaire de la glace, la lente annonce d’un courant qui naît. Une source n’est presque jamais un seul point. C’est un chœur — des champs de neige, des filets, des ruisseaux — qui se rassemblent près du mont Kailash, là où le Senge Zangbo et le Gar Tsangpo se penchent l’un vers l’autre, où l’eau de fonte répète la phrase qu’elle dira pendant des milliers de kilomètres. « Sindhu », disent les anciens textes, un mot qui signifiait autrefois un océan et plus tard l’intimité d’un fleuve. De cette syllabe, on a extrait des identités : Inde, hindou — des noms qui voyagèrent bien au-delà de la vallée tout en gardant la cadence de cette eau. Le fleuve Indus ne se hâte pas. Il t’apprend d’abord : ton souffle, ton doute, le poids exact de tes pas sur le gravier. Les berges gardent un registre — empreintes de sabots, sandales de moines, la tristesse polymère d’un sac plastique. Même dans son adolescence au Ladakh, le fleuve trace sa lignée à travers les époques, un héritage vivant écrit par les glaciers. Se tenir ici, c’est voir la neige devenir phrase et la géographie devenir mémoire. Je pense aux fleuves comme à de longues biographies écrites par les montagnes, et toute biographie commence par une scène d’enfance : une lumière, un frisson, une première décision de bouger. Le fleuve Indus choisit avec patience. Il choisit un lit de pierres qui le traduiront, des villages qui le nommeront, des voyageurs qui le comprendront mal avant de lentement apprendre. Il choisit le temps pour seul compagnon véritable, et le temps répond en lissant chaque pierre jusqu’à en faire un serment.

Les fleuves comme mémoire : de la mer Téthys au temps

Avant qu’il y ait une vallée, il y avait une mer. La Téthys reposait ici, une intelligence silencieuse de sel et de silence. Aujourd’hui, le fond marin a été soulevé en écriture sainte, et les crêtes du Ladakh se lisent comme un psaume gravé par la patience tectonique. Les fossiles apparaissent comme des virgules dans la pierre, rappelant que la planète tient aussi un journal, et que le fleuve Indus en est l’une des marges, annotée de limon et de crue. Si la mémoire est un pays, l’eau en est le citoyen — perpétuellement en voyage, perpétuellement de retour. Le fleuve Indus transporte les arrière-pensées de la mousson et du glacier ; il parle couramment le langage des bras morts et des tourbillons, un lexique de bancs de sable et de méandres. Nous bâtissons des histoires à ses côtés parce que le fleuve est déjà une histoire, tressant mythe et géologie en un seul courant crédible. Quelque part entre les briques cuites d’Harappa et les drapeaux de prière brûlés du soleil du Ladakh, le fleuve a appris le double travail de nourrir et d’effacer : donner du limon aux cultures, retirer le contour exact de la berge d’hier. L’appeler « ligne de vie » est exact, mais trop net. Une ligne de vie suppose un sauvetage ; le fleuve Indus fait quelque chose de plus durable. Il nous enseigne le changement. J’ai vu la lumière de l’après-midi se dérouler sur sa surface comme de la soie, et dans cette lueur, il y avait des caravanes, des empires, des traités, et le courage timide d’un jeune guide de rafting apprenant la ligne d’un rapide. Le temps n’est pas un chemin droit ; les fleuves nous le rappellent. Ils plient et replient le paysage jusqu’à ce que la mémoire ne soit plus une archive, mais un verbe. Le fleuve Indus est ce verbe : continuer.

Courants de civilisation

Quand la cité écoutait le fleuve

Dans l’archéologie de la vallée de l’Indus, l’idée la plus radicale n’était pas un monument mais un système : l’eau canalisée, les égouts alignés, les rues tracées avec l’audace de l’ordre. Harappa et Mohenjo-daro étaient des villes qui entendaient la mesure du fleuve et répondaient en brique. Les puits à degrés répétaient la logique des saisons ; les entrepôts croyaient en demain. Il est tentant de dire que la civilisation de la vallée de l’Indus s’est élevée grâce au fleuve Indus, mais la relation était plus conversationnelle que causale. Le fleuve proposait, la cité répondait. Le commerce chevauchait son dos comme une certitude silencieuse — coquillages, lapis, grain, idées — glissant le long du bassin vers des ports lointains. Chaque brique cuite est une syllabe, chaque rue une syntaxe. Une civilisation n’est pas seulement ce qu’elle construit ; c’est ce qu’elle accepte d’entretenir. Le fleuve Indus a enseigné l’entretien. Le limon l’exigeait. Les crues l’exigeaient. Les années de sécheresse l’exigeaient. Vivre ici, c’était apprendre la proportion : combien prendre, combien laisser, comment permettre au fleuve de rester lui-même tout en permettant aux gens de rester eux-mêmes à ses côtés. Dans les vitrines des musées, les artefacts paraissent petits : un sceau, un pot, un jouet avec des roues qui tournent encore sous la main prudente d’un conservateur. Pourtant, chaque objet est un témoignage d’écoute, et l’auditeur, c’est le fleuve Indus. Les urbanistes modernes louent la « résilience » ; les anciens la pratiquaient, calmement, comme une tâche matinale. Lorsque je longe un canal contemporain issu du bassin, je pense à ces ingénieurs sans nom, à la façon dont leur patience coule dans notre présent comme un affluent. Les ruines ne sont pas une fin. Ce sont une marque d’eau que le fleuve Indus a laissée sur le temps.

Entre empires et accords

L’Indus comme frontière et pont

Les cartographes adorent les fleuves parce qu’ils tracent des lignes si convaincantes. Pourtant, le fleuve Indus excelle à contredire toute ligne qui prétend être définitive. Des corridors montagneux aux plaines, son cours a été frontière et pont, prétexte et possibilité. L’histoire moderne l’a chargé de diplomatie. Le Traité des eaux de l’Indus — une phrase qui peut paraître bureaucratique jusqu’à ce qu’on se rappelle qu’il s’agit, en essence, d’une chorégraphie des saisons — a survécu à des guerres et des sécheresses précisément parce que les fleuves enseignent l’endurance. C’est l’un de ces rares documents où le pragmatisme ressemble à de l’espoir. Partager un fleuve, c’est admettre une écologie plus grande qu’une idéologie ; compter ses mètres cubes, c’est reconnaître que les chiffres peuvent maintenir la paix là où les drapeaux parfois échouent. Le fleuve Indus ne joue pas la neutralité ; il incarne la continuité. Debout sur une écluse, j’observe les portes monter et descendre comme des respirations mesurées. L’agriculture dépend de ces respirations. L’énergie aussi. Et les foyers où des tasses d’acier s’entrechoquent à l’aube tandis que le thé est versé. En ces instants, la géopolitique descend de son altitude abstraite et devient domestique : une pompe qui fonctionne, un champ qui reverdit, un enfant qui lave la poussière de ses mains avant l’école. Je ne romantise pas le traité. Il est contesté, débattu, parfois effiloché. Mais je ne romantise pas non plus le conflit. L’eau dure plus longtemps que les deux. Le fleuve Indus, tissé entre législation et subsistance, me rappelle qu’une frontière est un accord temporaire sur l’endroit où tracer un crayon, tandis qu’un pont est une décision de continuer à avancer.

Ingénier la ligne de vie d’une civilisation

Si l’âge du bronze grava l’intelligence dans la brique, l’âge moderne l’a sculptée dans le béton et les remblais. Le barrage de Tarbela s’élève comme un patient argument contre la gravité, et les barrages le long du fleuve Indus rassemblent le courant en phrases utiles : irrigation, modération des crues, électricité. Le système d’irrigation du bassin de l’Indus est souvent décrit comme le plus vaste réseau continu au monde. Pourtant, debout près d’un canal au crépuscule, regardant des libellules écrire en cursive au-dessus de l’eau, « le plus vaste » semble être le mauvais adjectif. « Interdépendant » conviendrait mieux. Des champs de blé d’une province dépendent de la fonte des neiges d’une autre ; le bourdonnement d’une turbine en amont peut être la différence entre la lumière et l’obscurité en aval. Nous avons appris à diriger le fleuve Indus dans des canaux comme si diriger équivalait à comprendre. L’ingénierie est une sorte de serment — parfois tenu, parfois rompu par la crue, le limon ou les mathématiques imprévues du climat. Je suis reconnaissante pour l’ambition qui a construit ces structures et prudente face à l’illusion qu’elles soient définitives. L’eau se souvient avant nous. Elle se souvient des anciennes plaines inondables et tente d’y revenir, poliment certaines années, farouchement d’autres. Honorer le fleuve ne signifie pas le garder sauvage ni le garder captif ; cela signifie le garder lisible. Sur une passerelle au-dessus des vannes, j’ai écouté la machinerie traduire le courant en mesure. Sur la berge voisine, l’enfant d’un fermier lançait des cailloux, traduisant la mesure en émerveillement. Entre ces traductions, le fleuve Indus survit, et peut-être nous aussi.

Échos du présent — L’Indus du Ladakh

Là où le Zanskar rejoint l’Indus

À Nimmu, le monde répète sa métaphore favorite : deux couleurs d’eau se rejoignant comme deux chapitres d’un même livre. Le Zanskar arrive austère et froid ; le fleuve Indus le rencontre avec une teinte plus chaude, brun-thé et délibérée. Depuis la route, la confluence ressemble à un mariage ; depuis la berge, elle sonne comme une négociation. Le courant se faufile autour des rochers, se tresse un instant, puis comprend quelle direction contient le plus d’avenir. Les radeaux s’avancent dans le flux où les guides lisent le script des roches, des remous et des lignes qui n’existent qu’une fois avant de disparaître. Au-dessus, les drapeaux de prière enseignent de nouveaux verbes au vent ; en dessous, le sédiment enseigne aux eaux d’anciens noms. Une confluence est un fait simple de géographie et une vérité compliquée de culture. Les marchands campaient autrefois ici, la nuit ponctuée par la basse conversation des bêtes et la haute consolation des étoiles. Aujourd’hui, les visiteurs se tiennent là où ils se tenaient, essayant de photographier un paradoxe : l’instant précis où deux deviennent un. Le fleuve Indus poursuit sa route comme pour dire : « L’unité n’est pas une seule teinte ; c’est un mouvement. » Au monastère d’Alchi, les saints de bois gardent la patience d’une courtisane envers ceux qui regardent trop vite. J’y pense en observant la confluence. La leçon est la même. Regarde plus longtemps. Comprends que le changement n’est pas une trahison de l’identité mais son accomplissement. Si tu restes jusqu’au soir, l’eau reflète un ciel violet et braise. Alors tu le vois clairement : le fleuve Indus n’est pas seulement de l’eau ; c’est la chorégraphie de l’attention.

Le festival Sindhu Darshan et la foi vivante

Une fois par an, les berges près de Leh deviennent liturgie. Le festival Sindhu Darshan rassemble pèlerins, artistes, soldats, étudiants — quiconque souhaite honorer le fleuve qui a soutenu tant d’histoires du sous-continent. Les tambours se souviennent de ce que les calendriers oublient ; les lampes déplacent leurs petites constellations sur le fleuve Indus, chaque flamme une espérance locale au contexte continental. Les festivals peuvent être des cartes postales si on les traite à la hâte. Mais si tu restes, si tu demandes à un ancien pourquoi un chant module ainsi ou pourquoi une prière a besoin d’eau pour être complète, la journée s’élargit. Le festival n’est pas une fuite de la modernité ; c’est une répétition de la communauté à l’intérieur de celle-ci. J’ai tenu compagnie à des femmes qui nouaient des fils sur une brindille et la confiaient au courant avec la tendresse pratique de paysannes scrutant le ciel. J’ai écouté un écolier expliquer comment le mot « Sindhu » ressemble à une racine et l’expression « fleuve Indus » à une route — et qu’il nous faut sans doute les deux. Le rituel n’est pas du temps fossile ; c’est le temps qui apprend à parler à voix haute sans se briser. Le fleuve Indus répond dans sa langue maternelle : le mouvement. Même la plus calme des flammes vacille légèrement dans la brise, comme pour reconnaître l’inévitabilité du changement. Lorsque les lampes passent devant les bottes d’un soldat, je me souviens que cette eau touche aussi des terres contestées, et que la foi, comme l’eau, ne respecte pas tant les lignes que la gravité. Honorer le fleuve Indus ici, c’est pratiquer une paix modeste : attention, gratitude, participation.

Écouter le fleuve au crépuscule

Au crépuscule, la vallée expire. Le vent perd son tranchant ; le fleuve Indus garde sa phrase. Les moines sortent des salles de prière, les dernières syllabes du chant encore suspendues comme de l’encens au-dessus des cours. Une femme rince des pots de cuivre ; un garçon s’amuse avec une fronde et rate exprès pour ne pas effrayer les oiseaux. Je m’assois sur une pierre qui semble avoir été placée là exprès et j’essaie une pratique apprise d’un géologue : entendre l’eau sans la regarder. L’oreille découvre d’autres vérités que l’œil. Il y a des mesures dans les mesures — clapotis, glissement, la douce percussion du gravier roulant de quelques centimètres en aval. Écouter, c’est comprendre que le fleuve Indus transporte plusieurs avenirs à la fois : la promesse de l’irrigation de demain, le risque d’une crue estivale tardive, le droit persistant des poissons à rester énigmatiques. Le crépuscule est le moment où la philosophie consent doucement à revêtir des vêtements de travail. Je pense aux traités et aux turbines, et à la manière dont ils traduisent l’eau en politique et en lumière. Je pense aux anciens qui savent quelle berge faire confiance selon le mois, et aux voyageurs qui apprennent l’humilité en voyant leur itinéraire réécrit par le temps. Une aigrette fait un vol d’essai, trouve l’air adéquat, et se repose. La première étoile devient un point final. Si je devais faire un vœu sur cette rive, il serait simple : garder le fleuve Indus lisible — pour les enfants apprenant à le nommer, pour les planificateurs apprenant à le protéger, pour les pèlerins apprenant à le louer sans le posséder. La nuit arrive comme de l’encre, et la phrase continue.

Le lendemain du fleuve

Glaciers, crues et futurs fragiles

Dans la grammaire du fleuve Indus, les glaciers sont les noms et la mousson est le verbe. Le réchauffement change le temps. Ce qui se relâchait lentement se hâte désormais ; ce qui restait en manteau neigeux surgit prématurément en crue. En aval, cela devient une parabole du trop et du trop peu : dégâts d’inondation une année, canaux fragiles l’année suivante. Les modèles climatiques paraissent cliniques jusqu’à ce qu’on marche sur une berge où quelqu’un montre une marque d’eau qui était un toit la saison passée. Le fleuve Indus a toujours négocié les extrêmes ; ce qui est nouveau, c’est le rétrécissement du milieu — l’ordinaire gérable — où les agriculteurs pouvaient miser leur travail sur la prévisibilité. Un ami hydrologue me dit que la résilience n’est pas une forteresse ; c’est une série de bons ponts. Alerte précoce, zonage sensé, gestion du limon, recharge des nappes — ce sont des phrases peu spectaculaires qui sauvent des vies. L’avenir du fleuve dépend aussi de notre appétit pour la prudence. Nous louons souvent l’héroïsme ; les fleuves récompensent l’entretien. Au Ladakh, les communautés parlent de sources changeant d’humeur, de prairies oubliant leur verdeur, de pluies soudaines apprenant de nouvelles habitudes. Écrire sur le fleuve Indus, c’est écrire une lettre au futur que notre présent lit déjà. Nous ne pouvons soustraire l’incertitude, mais nous pouvons lui enseigner de meilleures manières : en écoutant les données, en concevant avec humilité, en gardant les anciens savoirs à portée de main. Le fleuve Indus continuera de parler. Reste à savoir si nous continuerons d’écouter — voilà la question ouverte qui devrait nous garder généreux.

Le dauphin qui oublia la mer

Dans les pages brun-limon du fleuve Indus, il existe un mot rare : un dauphin qui, il y a longtemps, quitta la mer et apprit l’eau douce comme langue maternelle. Platanista minor — petit de nom, immense par son implication. Ses yeux sont presque cérémoniels, réduits à une suggestion, ce qui signifie qu’il écoute avec tout son corps. Quand j’ai appris cela, j’ai ressenti une parenté. Les écrivains font quelque chose de similaire quand la lumière manque : ils apprennent à entendre. Le dauphin du fleuve Indus est en danger, ce qui revient à dire que nous devons décider si notre histoire l’inclut. Filets, barrages, pollution, flux modifiés — chaque commodité humaine a une ombre, et dans cette ombre vit cet animal. Les défenseurs de la nature créent des corridors d’espoir ; les communautés commencent à préférer la patience à l’extraction ; les écoliers dessinent des dauphins avec l’optimisme solennel de ceux qui n’ont pas encore appris à composer avec le cynisme. Un pêcheur m’a dit que le fleuve avait autrefois plus de secrets et moins de plastique. Il n’était pas en colère ; il était précis. La précision est la sœur aînée de l’amour. L’avenir du dauphin de l’Indus ne sera pas assuré par la colère seule, mais par une série de bontés exactes : effluents plus propres, filets plus intelligents, vannes réactives, du temps pour que la science soit à la fois rigoureuse et locale. J’imagine parfois un dauphin surgissant au crépuscule, prenant une respiration qui coud sa lignée à la nôtre. Nous sommes deux mammifères qui avons appris à naviguer dans des eaux troubles. Si le fleuve Indus garde le dauphin, il gardera aussi un peu de tendresse pour nous.

Épilogue — Le pouls de l’Indus

De la pierre au silence, de la source à la mer

Chaque fleuve écrit sa propre morale. Le fleuve Indus ne choisit pas une fin triomphale, mais une continuité — neige en ruisseau, ruisseau en énergie, énergie en lampe, lampe en histoire, histoire en politique, politique en champ, et retour encore. Au Ladakh, j’ai touché sa première phrase ; dans les plaines, j’ai vu ses paragraphes se dérouler ; à la mer, j’ai goûté son point final et compris qu’il était un portail, non un arrêt. Le fleuve Indus est un maître de proportion. Il nous montre comment être forts sans crier, comment durer sans dureté, comment appartenir à une géographie sans la réclamer comme nôtre. Si je pouvais offrir une seule sensation au lecteur, ce serait la certitude fraîche du vent des montagnes et le son bas et limpide du courant enveloppant une pierre. Dans ce son résident le courage d’une civilisation et le matin d’un village, l’arithmétique d’un traité et l’étonnement d’un enfant devant la manière dont l’eau obéit et désobéit à la même heure. Je quitte ce fleuve avec le regret poli du voyageur et l’espoir délibéré du citoyen. Si nous continuons à le garder lisible — pour les ingénieurs et les pèlerins, pour les fermiers et les poètes — le fleuve Indus continuera à se souvenir de nous avec bienveillance.

Le fleuve porte nos commencements et nos révisions. Nous lui devons la courtoisie de l’attention.

FAQ

Où commence et où se termine le fleuve Indus ?

Le fleuve Indus naît des sources de fonte glaciaire et nivale sur le plateau tibétain, notamment près du mont Kailash où les ruisseaux tels que Senge Zangbo et Gar Tsangpo se rejoignent. Il traverse le Ladakh et le Pakistan, franchissant plaines et barrages, avant de se disperser dans un vaste delta qui se jette dans la mer d’Arabie. Pensez-y comme à une phrase qui commence dans la glace et se conclut dans le sel.

Pourquoi le fleuve Indus est-il historiquement important ?

Il a accueilli l’une des premières expériences urbaines du monde, la civilisation de la vallée de l’Indus, où les cités ont harmonisé leur vie avec la cadence de l’eau à travers drains, réservoirs et commerce. Plus tard, le nom du fleuve a façonné l’identité régionale et la terminologie nationale. Son bassin continue de nourrir des millions de personnes, de traduire les glaciers en grains et d’ancrer des négociations qui survivent aux saisons politiques.

Comment le fleuve Indus est-il lié au Ladakh aujourd’hui ?

Au Ladakh, le fleuve Indus est toujours une présence quotidienne — irriguant les champs, façonnant les villages et accueillant des cérémonies comme le festival Sindhu Darshan. À Nimmu, il reçoit le Zanskar dans une confluence chère aux visiteurs. Il offre également une aventure mesurée en rafting et une éducation durable sur la manière dont les géographies montagneuses deviennent des géographies humaines.

Quels sont les principaux défis environnementaux pour le fleuve Indus ?

Le réchauffement modifie le comportement des glaciers, créant des saisons oscillant entre surplus et pénurie. Les souvenirs des plaines inondables refont surface lors des pluies extrêmes, et le limon complique les infrastructures. La pollution et la fragmentation des habitats menacent la biodiversité, y compris le dauphin du fleuve Indus, espèce en danger. Les solutions exigent autant d’entretien que d’innovation, autant de coopération que de technologie.

Qu’est-ce que le Traité des eaux de l’Indus et pourquoi est-il important ?

C’est un cadre à travers lequel les pays voisins partagent et gèrent le système du fleuve Indus. Sa longévité suggère que la gestion de l’eau peut être un langage durable de paix. Au-delà des traités, il nous rappelle que les fleuves résistent à la pensée binaire : ils appartiennent d’abord aux paysages, et seulement ensuite aux accords intelligents qui respectent cette vérité.

Où les voyageurs peuvent-ils le mieux découvrir le fleuve Indus au Ladakh ?

Tenez-vous à la confluence près de Nimmu pour voir les couleurs se tresser, flânez dans les complexes monastiques qui méditent sur sa présence, et visitez les berges au crépuscule lorsque le vent s’adoucit et que la voix du courant est la plus claire. Voyagez doucement, avec patience pour l’altitude et respect pour la manière dont le fleuve Indus a déjà accueilli des générations avant la nôtre.

Conclusion

Le fleuve Indus n’est pas seulement un sujet ; c’est une structure — une façon de penser le temps, l’identité et la réciprocité. Dans sa vallée, les cités ont appris à tenir maison avec l’eau ; sur ses rives, les langues ont appris à renommer le monde. Au Ladakh, le courant reste un compagnon quotidien et un professeur lent, lumineux. Si nous honorons ce que le fleuve demande — conception attentive, partage prudent et affection pour l’entretien — nous aurons fait plus que préserver une ressource. Nous aurons gardé foi en une biographie commencée dans la neige et qui insiste encore sur la grâce.

Note finale

Suivez le fleuve Indus assez longtemps et vous apprendrez à reconnaître votre propre remous : l’élan vers le sens qui refuse de se fossiliser. Marchez sur la berge au crépuscule, écoutez sans regarder, et laissez une seule ondulation devenir une phrase qui révise votre idée de la permanence. Le fleuve continue. Puissions-nous être dignes de sa mémoire.

À propos de l’auteure

Elena Marlowe est la voix narrative de Life on the Planet Ladakh, un collectif de conteurs explorant le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne. Son travail reflète un dialogue entre paysages intérieurs et le monde d’altitude du Ladakh.