Par Elena Marlowe

Prélude — Le dernier convoi avant le sommeil des montagnes

Explorer la beauté du Ladakh en hiver offre une expérience unique, différente de toute autre.

Aube sur le dépôt de fret

Le dépôt de fret à la périphérie de Leh est un squelette pâle sous la première lumière. Le givre s’accroche aux bâches, la vapeur de diesel s’enroule dans l’air mince, et les voix résonnent contre le fer froid des camions. Avant que les cols montagneux ne se ferment, avant que la neige ne transforme les routes en silence, c’est la dernière chance de transporter ce qui maintient le Ladakh en vie pendant les mois d’hiver. Des hommes en bonnets de laine et gants sans doigts se déplacent entre les piles de riz, les fûts de kérosène et les caisses de médicaments. Un enfant apporte du thé d’un camion à l’autre, la vapeur s’élevant comme le souffle de la vallée elle-même. Chaque geste porte la conscience que pendant cinq mois, aucun nouveau ravitaillement n’arrivera — que la vie ici dépend de ce qui peut être transporté avant que les montagnes ne dorment. Le convoi attend comme une respiration retenue. Le premier conducteur monte dans sa cabine et regarde vers l’est, là où le ciel commence à pâlir. Il tourne la clé, et le son se répand dans le dépôt — grave, déterminé, humain.

Quand les routes deviennent silencieuses

Les vallées deviennent des îles

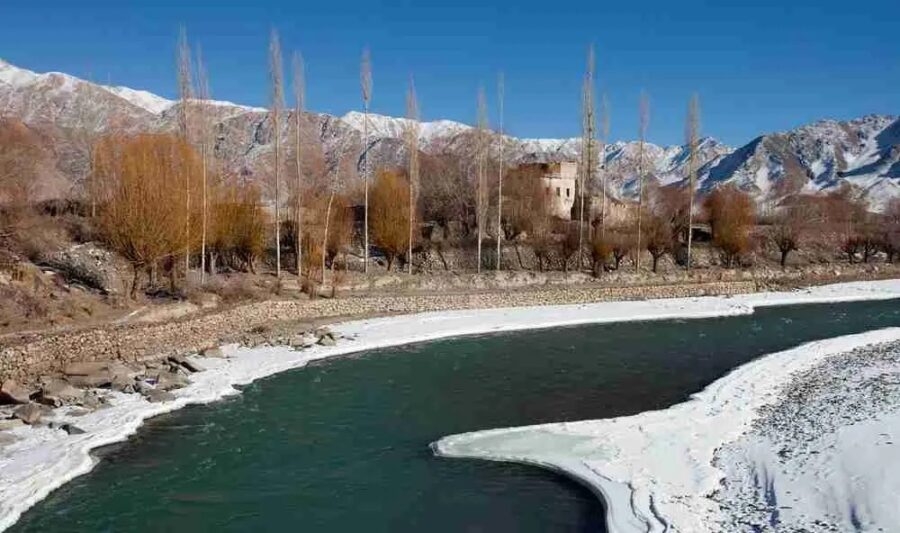

À la mi-novembre, les crêtes au-dessus de 5 000 mètres disparaissent sous la première neige profonde. Tanglang La, Khardung La, Chang La — des noms qui signifiaient autrefois connexion — deviennent des barrières blanches. Dans les vallées, le monde se rétracte. Zanskar, Nubra et le haut plateau du Changthang entrent dans des mois d’isolement tranquille. La radio grésille encore, mais de moins en moins chaque jour. Le camion postal effectue sa dernière tournée, puis le monde se transporte à pied ou par rumeur. Dans les maisons, les familles scellent les fenêtres avec du tissu, stockent le carburant, l’orge et le beurre. Le rythme passe du mouvement à l’endurance. Les enfants apprennent à lire à la lumière d’une seule ampoule alimentée par un petit générateur ; son bourdonnement devient la mesure du soir. Dehors, la rivière commence à geler sur les bords, une lente construction de verre qui finira par soutenir le poids d’un homme. L’hiver au Ladakh n’est pas une pause ; c’est un rétrécissement de la distance jusqu’à ce que la communauté devienne la seule géographie restante.

Maintenir la vallée en vie — Des mains qui remplacent les routes

Le travail silencieux de la connexion

Lorsque le dernier camion est parti, le travail recommence à plus petite échelle. Des chemins sont déblayés entre les maisons, la neige est tassée en briques pour construire des murs coupe-vent, les réserves sont partagées afin que personne n’épuise son combustible trop vite. Un groupe de jeunes hommes part avant l’aube vers un hameau à dix kilomètres, traînant des sacs de farine sur des traîneaux ; ils avancent sans parler, suivant la faible lumière d’une lampe à kérosène. Voici à quoi ressemble la logistique hivernale aujourd’hui : des empreintes humaines au lieu de pneus, le silence au lieu des moteurs. Les femmes du village tiennent des listes de ce qu’il reste — qui a du riz, qui a des médicaments, qui peut partager du lait. Le réseau de troc qui définissait autrefois l’économie du Ladakh revient chaque année comme une migration, invisible mais précis. L’acte de partage devient une infrastructure. Dans un paysage où les routes ont disparu, les gens eux-mêmes forment les itinéraires de la survie.

Les convois invisibles

Tous les quelques jours, on entend parler des unités de déneigement de l’armée quelque part près du col, du rétablissement d’un contact radio pendant une heure, d’un facteur marchant sur la rivière gelée avec un paquet de lettres enveloppées dans de la toile huilée. L’Organisation des routes frontalières travaille sous des congères plus hautes que les hommes, creusant avec patience et foi que le printemps viendra. Leurs progrès sont invisibles pour la plupart, mais chaque mètre repris à la glace est une petite défiance au froid. Dans les monastères, les moines notent la température et les chutes de neige avec la même dévotion que la prière. Dans ce grand silence, le travail devient une forme de croyance. Les montagnes ne cèdent pas, mais elles écoutent ; elles laissent juste assez d’espace pour que la persistance prenne racine.

L’esprit d’hiver — Philosophie de l’endurance

Apprendre le rythme du froid

Après un mois, le rythme devient intérieur. Les jours raccourcissent, les routines se resserrent. Les gens parlent plus doucement, comme pour économiser le son. Le concept du temps s’aplatit ; tout se déplace selon la météo. Dans ce calme, le Ladakh enseigne une logique particulière : l’endurance n’est pas la résistance, mais le rythme. La survie dépend non pas de la vitesse, mais de la synchronie — avec le vent, le voisin, le silence lui-même. Le monde se réduit à une pièce, une cour, un sentier battu dans la neige, et pourtant, dans cette petitesse, quelque chose s’élargit : l’attention. L’esprit commence à remarquer le grain du bois, le pouls du poêle, la façon dont le givre se forme à l’intérieur des vitres. Ce qui semble immobile est plein de mouvement trop fin pour être vu. La vie en haute altitude transforme la contemplation en compétence pratique ; la philosophie en mémoire musculaire.

Quand les routes reviennent

Le premier dégel, le premier moteur

Fin mars, la couleur de la lumière commence à changer. Les bords des congères deviennent gris, puis mous. Quelque part là-haut, un corbeau appelle, et son écho ressemble à un mouvement. Un matin, un bruit monte du fond de la vallée — grave, mécanique, improbable — le grondement d’un moteur diesel franchissant la fonte. Les gens sortent, plissant les yeux face à l’éclat. La route est revenue, ou du moins un fragment. Le premier camion arrive couvert de sel et de drapeaux de prière délavés. Les enfants courent à ses côtés, riant, criant pour du chocolat, des piles, la preuve que le monde ne les a pas oubliés. Le conducteur, les yeux rougis par l’altitude, salue et continue. Derrière lui viennent d’autres, chacun ramenant une partie du monde à sa place. Le printemps au Ladakh n’est pas une arrivée ; c’est une réassemblée de ce que le froid avait dispersé.

Rétablir le rythme

À mesure que la neige se retire, de nouvelles fissures apparaissent là où la glace maintenait la terre unie. Les équipes du BRO les colmatent, pelletent du gravier, reconstruisent des garde-corps, repeignent les bornes kilométriques. Les villageois apportent du thé et du pain aux ouvriers ; l’hospitalité redevient la première monnaie sociale de l’année. Les marchés de Leh rouvrent prudemment. L’orge s’échange contre du diesel, la laine contre des médicaments. Le rythme de l’échange recommence, plus lent qu’avant mais régulier. Tout le monde sait que cela se répétera : la ruée des convois d’automne, le silence de l’hiver, la réouverture patiente. Il y a un réconfort dans cette répétition. Elle affirme que l’endurance n’est pas une exception ici — c’est le schéma par lequel la vie se mesure elle-même.

Épilogue — Le son des moteurs de retour

La route comme mémoire

Par une première soirée claire d’avril, je marche le long du tronçon reconstruit au-delà du pont de l’Indus. L’air sent la terre dégelée et le diesel. Les camions ronronnent au loin, leurs phares découpant le crépuscule. Dans la lumière déclinante, l’asphalte brille comme une rivière réapparue. Je pense aux mois où tout cela était silence, où le mouvement signifiait des pas sur la neige et où la carte de la survie était tracée par les mains humaines. Le retour de la route n’est pas un triomphe ; c’est une continuation. Les montagnes n’ouvrent pas leurs portes — elles permettent simplement. Quelque part, une radio joue une chanson populaire sur le printemps, et pour la première fois depuis des semaines, j’entends le rire voyager au-delà des murs d’une maison. Le son du moteur de retour est plus qu’une machine ; c’est le battement de cœur d’une communauté qui n’a jamais vraiment cessé de bouger.

« Les montagnes n’ouvrent pas leurs routes ; les gens rouvrent leur monde. »

FAQ

Pourquoi les routes du Ladakh ferment-elles pendant l’hiver ?

Parce que les cols montagneux élevés tels que Tanglang La, Khardung La et Chang La reçoivent d’importantes chutes de neige qui bloquent les routes. Les températures chutent en dessous de moins vingt degrés, rendant le déneigement presque impossible jusqu’au printemps.

Comment les habitants du Ladakh survivent-ils lorsqu’ils sont isolés ?

Les villageois stockent nourriture, carburant et beurre plusieurs mois à l’avance. Les communautés partagent leurs ressources, maintiennent des systèmes de troc et utilisent des poêles traditionnels pour se chauffer. La survie repose sur la coopération, pas sur l’isolement.

Existe-t-il des routes alternatives pendant l’hiver ?

Lorsque les routes se ferment, les seules connexions possibles sont assurées par de petits ponts aériens de l’armée de l’air indienne ou, dans les zones très isolées, par la marche sur des rivières gelées comme le Zanskar. Ces itinéraires sont dangereux et dépendent entièrement des conditions météorologiques.

Comment le changement climatique affecte-t-il la logistique hivernale ?

Des chutes de neige imprévisibles et des dégels soudains rendent la planification plus difficile. Certaines années, les routes restent ouvertes plus longtemps, d’autres ferment plus tôt. Ce rythme changeant oblige à de nouvelles adaptations, mais met aussi en péril les écosystèmes fragiles et la temporalité traditionnelle des approvisionnements.

Conclusion

La logistique hivernale au Ladakh ne se résume pas aux routes, aux convois ou aux marchandises. C’est une histoire d’endurance, de schémas humains synchronisés avec les extrêmes de la nature. Chaque saison réécrit la même leçon : la connexion ne se mesure pas en kilomètres mais en persistance. Quand les routes disparaissent, ce qui reste, c’est la volonté de partager, de marcher, de maintenir la vallée en vie. Et lorsque les premiers camions reviennent, ils transportent non seulement des vivres, mais la preuve que la résilience ici est ordinaire, pratiquée et inébranlable.

Note finale

Dans le grand silence du Ladakh, le monde apprend une forme plus douce de progrès. Le retour de la route n’est pas une fin, mais un rappel que la survie — comme les saisons — est cyclique, collective et silencieusement magnifique.

Auteur

Elena Marlowe est la voix narrative de Life on the Planet Ladakh, un collectif d’histoires explorant le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne. Son travail reflète un dialogue entre les paysages intérieurs et le monde en haute altitude du Ladakh, où l’endurance devient grâce et le silence, parole.