Introduction : La Terre Sacrée du Ladakh

Haut dans l’Himalaya indien, niché entre les chaînes du Karakoram et du Zanskar, s’étend un territoire de sommets silencieux, de ciels saphir et de murmures séculaires portés par les drapeaux de prière flottant au vent. Le Ladakh n’est pas seulement une destination — c’est une géographie spirituelle où chaque vallée abrite un monastère, chaque paroi rocheuse protège un gompa, et chaque village résonne du rythme des chants bouddhiques.

Depuis des siècles, le Ladakh se dresse comme un pont entre l’ancien Tibet et le sous-continent indien, façonné par les hautes altitudes et des cultures résilientes. Parmi ses traits les plus marquants figurent les centaines de monastères bouddhistes qui parsèment son paysage austère et dramatique. Certains sont monumentaux et célèbres, comme Hemis et Thiksey, accueillant chaque année des milliers de pèlerins et de voyageurs. D’autres sont presque invisibles aux yeux non avertis — de petites ermitages patinés accrochés aux falaises ou dissimulés dans des vallées d’altitude qui semblent hors du temps.

Ce guide est votre compagnon complet pour les découvrir tous — des gompas emblématiques perchés sur des crêtes aux sanctuaires oubliés cachés derrière des cols montagneux. Que vous soyez un chercheur spirituel, un explorateur culturel ou un voyageur curieux armé d’un appareil photo et d’un carnet, les monastères du Ladakh promettent non seulement de l’histoire et de l’architecture, mais aussi une expérience de silence et d’émerveillement qui transcende religions et frontières.

Dans ce guide, vous trouverez une présentation détaillée des monastères du Ladakh par région, notamment ceux de Leh, de la vallée de la Nubra, de la vallée du Sham, du Zanskar, du Changthang et de Kargil. Chaque chapitre est organisé par géographie et accessibilité, avec les points forts des festivals, pratiques spirituelles, caractéristiques architecturales et aspects pratiques du voyage. Mais au-delà des faits, c’est une invitation — à aller au-delà de l’évidence, à respirer profondément dans le silence d’altitude et à rencontrer face à face le rythme intemporel du bouddhisme himalayen.

Les monastères du Ladakh ne sont pas des pièces de musée figées dans le temps. Ce sont des centres vivants de vie spirituelle — foyers de moines et de nonnes, écoles de philosophie bouddhiste, et sites sacrés d’une culture locale vibrante. Beaucoup accueillent chaleureusement les visiteurs, offrant des aperçus de leurs rituels sacrés, des bibliothèques de textes anciens et même des chambres pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps et réfléchir. D’autres exigent un esprit plus intrépide, un sens de l’aventure et parfois quelques heures de marche pour y parvenir. Mais tous partagent une chose : un sentiment d’éternité.

Alors commençons. Le voyage débute ici, là où l’altitude rencontre l’héritage — et où les monastères du Ladakh attendent vos pas silencieux et votre cœur ouvert.

Vue d’ensemble du bouddhisme au Ladakh

Pour comprendre l’âme du Ladakh, il faut d’abord comprendre le pouls vivant du bouddhisme tibétain qui traverse son peuple, ses montagnes et ses monastères. Ici, la religion ne se limite pas aux temples ou aux rituels — elle s’invite dans la vie quotidienne, les routes de voyage et le paysage lui-même. Le flottement des drapeaux de prière au sommet d’un col, la lente rotation d’une roue de prière par un ancien du village ou l’écho lointain d’une trompe de moine à l’aube — ce ne sont pas seulement des traditions, ce sont des rappels que vous marchez à travers une géographie sacrée façonnée par la foi et la résilience.

Le bouddhisme est arrivé au Ladakh dès le IIᵉ siècle, mais il a véritablement fleuri entre le Xᵉ et le XVᵉ siècle, quand des monastères furent construits dans toute la région grâce au mécénat royal et à une vocation spirituelle. Influencé par la tradition plus large du Mahayana et enraciné dans l’école Vajrayana, le système monastique ladakhi s’est développé sous quatre grandes lignées du bouddhisme tibétain : Gelug, Nyingma, Sakya et Drukpa-Kagyu. Chaque lignée a apporté des enseignements, des rituels, des coutumes monastiques et des styles architecturaux uniques qui distinguent encore aujourd’hui les gompas.

La tradition Gelugpa (Chapeau jaune) est sans doute la plus répandue au Ladakh, avec de grands monastères comme Thiksey et Spituk qui suivent ses enseignements. Cette école met l’accent sur la discipline monastique et l’étude savante, et elle rattache son autorité spirituelle au Dalaï-Lama. Quant à l’école Nyingma (ancienne), la plus vieille de toutes les lignées tibétaines, on la retrouve dans des lieux comme le monastère de Takthok, connu pour ses grottes de méditation et ses rituels tantriques. La lignée Kagyu, axée sur la pratique méditative et la transmission de maître à disciple, est particulièrement forte dans des endroits comme Hemis, l’un des gompas les plus riches et les plus vibrants spirituellement du Ladakh.

Ce qui rend le bouddhisme ladakhi distinct, ce n’est pas seulement son arrière-plan doctrinal, mais aussi son intégration au paysage et à la vie quotidienne. Beaucoup de monastères sont construits en harmonie naturelle avec leur environnement — creusés dans des falaises, édifiés au sommet de pitons rocheux ou nichés dans de tranquilles vallées fluviales. Ces centres spirituels remplissent souvent plusieurs rôles : écoles pour jeunes novices, lieux de culte, espaces de rassemblement communautaire et gardiens de manuscrits anciens et d’art sacré.

Chaque monastère du Ladakh est un microcosme — un monde autonome de salles de prière, de grottes de méditation, de lampes au beurre, de peintures thangka et de moines en robes cramoisies. Ensemble, ils forment un réseau spirituel qui relie villages et vallées, textes anciens et chercheurs contemporains. Comprendre ce tissu monastique vous aide non seulement à naviguer dans votre voyage à travers les espaces sacrés du Ladakh, mais aussi à saisir l’héritage spirituel qui continue de façonner son identité dans le monde moderne.

Avant de plonger dans les régions et monastères spécifiques, prenez ce moment pour ancrer votre voyage dans le contexte de la foi. Car au Ladakh, chaque chemin mène non seulement à une destination — mais à une rencontre plus profonde avec la sagesse, le silence et la présence.

Monastères à Leh et dans les environs

Leh, capitale du Ladakh, n’est pas seulement une porte d’entrée vers les hauts cols et les vallées désertiques — c’est un musée vivant de l’héritage bouddhiste tibétain. À quelques minutes en voiture, voire à pied depuis l’animé bazar principal, on découvre certains des monastères les plus importants spirituellement et les plus spectaculaires visuellement de tout le Ladakh. Cette région est idéale pour explorer des temples bouddhistes sans trop s’éloigner du confort de la ville de Leh, ce qui en fait le point de départ parfait pour votre périple monastique.

Le monastère de Thiksey brille comme un joyau parmi les repères spirituels de Leh. Perché au sommet d’une colline à seulement 19 kilomètres de la ville, il est souvent comparé au palais du Potala à Lhassa pour sa structure en étages et sa présence imposante. Son point fort est l’immense statue de Maitreya (15 mètres), abritée dans une superbe salle de temple. Thiksey appartient à l’école Gelugpa (chapeau jaune) et reste très actif avec ses moines résidents, ses prières matinales et ses festivals vibrants. Arriver au lever du soleil, lorsque montent les chants et que la vallée de l’Indus se baigne d’or, est une expérience inoubliable.

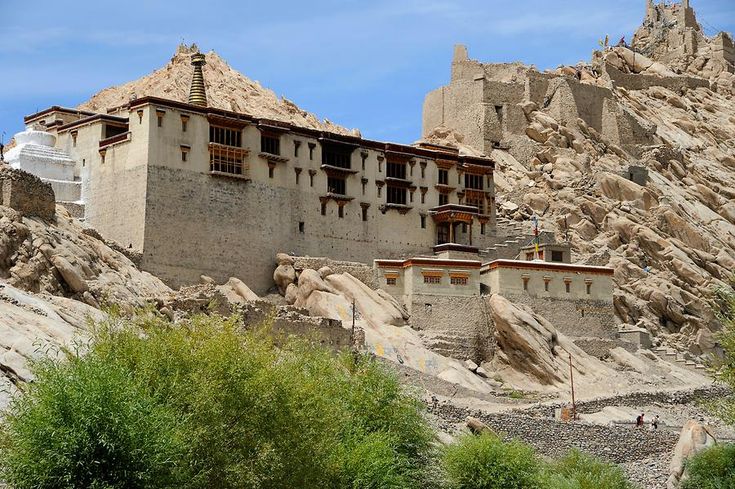

À quelques kilomètres avant Thiksey se trouve le monastère et palais de Shey, ancienne capitale d’été de la famille royale du Ladakh. Le complexe est célèbre pour sa gigantesque statue de Shakyamuni en cuivre doré, l’une des plus grandes de la région. Bien que partiellement en ruine, Shey conserve un charme intemporel, et parcourir ses couloirs au vent discret est une invitation à la contemplation.

Plus près de l’aéroport et juché sur une colline, le monastère de Spituk est connu pour ses vues panoramiques sur Leh, l’Indus et le désert environnant. Il abrite une fascinante collection d’artefacts et de statues bouddhiques et accueille le festival annuel Gustor, avec danses masquées cham et rituels traditionnels. Un temple « caché » dédié aux divinités courroucées, situé à l’étage, n’ouvre que durant les jours de festival — offrant un rare aperçu de pratiques ésotériques.

Parmi les autres gompas notables à proximité, citons le monastère de Stakna, dressé de façon dramatique sur un éperon rocheux au-dessus de l’Indus avec sa tour distinctive, ainsi que le monastère de Matho, célèbre pour ses oracles et le Matho Nagrang, un festival unique où des moines entrent en transe pour délivrer des prophéties. Phyang, à environ 17 km à l’ouest de Leh, est souvent négligé mais possède un temple principal impressionnant et une atmosphère plus paisible, moins fréquentée.

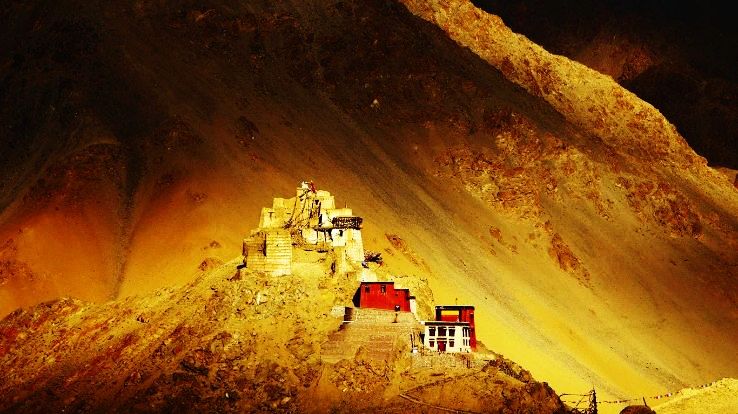

Dans la ville de Leh même, on peut visiter le gompa de Sankar, petit mais serein, idéal en fin de journée, ainsi que le temple Chokhang Vihara au cœur du vieux bazar, où les fidèles viennent quotidiennement prier. Dominant la ville, le gompa de Namgyal Tsemo et le complexe du fort sont des symboles emblématiques de Leh, offrant des panoramas saisissants et un riche passé royal.

Que vous circuliez à pied entre les gompas ou que vous fassiez de courtes excursions à la journée depuis Leh, cette région offre l’introduction idéale au monde monastique du Ladakh — accessible, grandiose et profondément spirituelle. Si votre temps au Ladakh est compté, les monastères autour de Leh constituent une fenêtre parfaite sur le cœur du bouddhisme himalayen.

Monastères dans la vallée de la Nubra

Au-delà du col de Khardung La — l’une des routes carrossables les plus hautes du monde — s’étend la vallée de la Nubra, paysage de dunes soyeuses, de chameaux bactrians et de villages-oasis ourlés de sommets enneigés. Si beaucoup viennent pour les paysages, peu réalisent que la Nubra abrite aussi certains des monastères les plus saisissants visuellement et les plus vibrants spirituellement du Ladakh. Les monastères de la Nubra mêlent silence de désert d’altitude et traditions tibétaines vivantes, offrant des sites célèbres comme des ermitages reculés au voyageur patient.

Le plus emblématique est le monastère de Diskit, dramatiquement perché au-dessus du village du même nom. Surplombant la Shyok et le désert alentour, c’est le plus ancien et le plus grand monastère de la vallée, fondé au XIVᵉ siècle. Relevant de la lignée Gelugpa, il abrite une importante collection de thangkas, de fresques et d’écritures anciennes. Son symbole contemporain est l’imposante statue de Maitreya (32 mètres) toute proche — devenue l’emblème spirituel de la Nubra. Les vues depuis son esplanade sont spectaculaires, surtout à l’aube et au crépuscule, lorsque les montagnes s’embrasent d’une lumière dorée.

Plus au nord, dans le village tranquille de Sumur, se trouve le monastère de Samstanling, autre centre important de l’enseignement Gelugpa. Entouré de peupliers et de champs d’orge, il héberge plus de 50 moines et dégage une atmosphère particulièrement paisible. Ses salles de prière regorgent de fresques éclatantes, et le rythme quotidien des chants et des cérémonies offre un contrepoint apaisant à l’agitation touristique d’ailleurs. Facilement accessible par la route, Samstanling est une halte parfaite en direction des sources chaudes de Panamik.

Pour les amateurs d’itinéraires discrets, le monastère d’Ensa réserve une belle récompense. Ancien gompa incrusté dans les falaises au-dessus de la Nubra, il n’est accessible qu’au terme d’une courte mais raide montée. Il est réputé pour son isolement et ses grottes de méditation, où moines et chercheurs spirituels se retirent depuis des siècles. Les vues y sont immenses et l’atmosphère intacte en fait l’un des sites spirituels les plus intimistes de la Nubra.

Parmi les monastères moins connus de la Nubra figurent le monastère de Yarma Gonbo, près de Panamik et considéré comme un centre local de dévotion, ainsi que le minuscule monastère de Charasa, de l’autre côté de la rivière, célèbre pour ses anciennes peintures murales et son calme. À Turtuk, dernier village avant la frontière pakistanaise, on découvre un petit mais beau gompa bouddhiste dissimulé derrière des vergers d’abricotiers — rappel paisible de la diversité ethnique et spirituelle de ce village frontalier.

Les monastères de la Nubra sont moins nombreux que ceux de Leh ou du Zanskar, mais se distinguent par leurs décors, leur solitude et leur âme. Ici, la route peut être rude, mais la récompense est un lien plus profond — avec la terre, ses habitants et la présence persistante du bouddhisme aux confins du Ladakh.

Monastères dans la vallée du Sham (Bas-Indus)

À mesure que l’Indus trace sa route vers l’ouest depuis Leh, il charrie non seulement les eaux glaciaires mais aussi la mémoire des plus anciens héritages bouddhiques du Ladakh. Connue sous le nom de vallée du Sham, ou « Bas-Indus », cette région abrite certains des monastères les plus anciens et les plus riches artistiquement du Ladakh. Ces gompas sont précieux non par leur taille, mais par leur histoire profonde, leurs fresques anciennes et leurs paisibles cadres villageois qui invitent à un voyage lent et intentionnel.

Le joyau incontesté de la région est le monastère d’Alchi, à environ 66 km à l’ouest de Leh. Contrairement à la plupart des monastères ladakhis perchés sur falaises ou collines, Alchi repose humblement en bord de rivière — mais renferme un véritable trésor d’art indo-tibétain. Remontant au XIᵉ siècle, le complexe comprend cinq temples aux peintures murales, statues et sculptures sur bois remarquables. La finesse des bodhisattvas, danseurs célestes et mandalas cosmiques reflète des influences kashmiries et est considérée comme un sommet de l’art sacré himalayen. Les photographies intérieures sont interdites — non seulement pour préserver l’art, mais pour encourager une contemplation totale.

Non loin d’Alchi se trouve le monastère de Mangyu, joyau méconnu souvent ignoré par les voyageurs pressés. Ses deux temples jumeaux et ses anciens stupas baignent dans un silence que ponctuent parfois des sonnailles et le vent dans les champs d’orge. Comme Alchi, Mangyu conserve certaines des plus anciennes peintures du Ladakh, et son énergie spirituelle est palpable malgré sa taille modeste.

Plus à l’ouest, dans une vallée latérale cachée, le monastère de Sumda Chun est accessible à pied ou par une piste 4×4. Reconnu par l’UNESCO pour sa valeur culturelle, Sumda Chun est célèbre pour ses statues et fresques du XIᵉ siècle, préservées par des siècles d’isolement. Véritable lieu de pèlerinage pour les amoureux d’art bouddhique et de voyages hors des sentiers battus, il offre une fenêtre sur l’époque où le bouddhisme prit racine dans l’Himalaya.

La région abrite également le monastère de Likir, gompa plus actif et étendu, accessible depuis la route principale. Édifié au XIᵉ siècle puis agrandi sous l’ordre Gelugpa, Likir abrite une grande statue dorée de Maitreya et une communauté monastique dynamique. Sa position sur une crête offre des vues ouvertes sur la vallée et il figure souvent dans les circuits à la journée au départ de Leh.

Pour qui recherche l’isolement, le monastère de Rizong s’impose. Surnommé le « paradis de la méditation », Rizong s’adosse à un canyon étroit et se distingue par sa discipline stricte et son environnement silencieux. Sans électricité, sans distractions et avec très peu de visiteurs — c’est l’un des lieux les plus authentiques pour éprouver la solitude monastique. À proximité, le couvent de Julichan offre un rare aperçu de la vie des nonnes ladakhies, partie essentielle mais trop peu visible du paysage spirituel.

D’autres temples et monastères parsèment la vallée du Sham, dont le monastère de Basgo, célèbre pour ses ruines fortifiées et ses statues géantes de Maitreya, et le gompa de Saspotse, site peu connu aux fresques colorées et aux moines accueillants. Chacun raconte un chapitre de l’évolution bouddhique du Ladakh — des racines kashmiries à l’adoption du système monastique tibétain.

La vallée du Sham récompense celles et ceux qui ralentissent. Les routes sont peut-être lisses et goudronnées, mais le vrai voyage consiste à prendre son temps — à lire les murs peints, à regarder vaciller les lampes au beurre sur des autels poudrés de poussière, et à sentir une immobilité demeurée intacte depuis près d’un millénaire.

Monastères dans la vallée du Zanskar

La vallée du Zanskar a des airs de royaume hors du temps — contrée reculée et farouche de sommets neigeux, de rivières glaciaires et d’antiques sentiers. On y accède au terme de voyages longs et souvent épiques ; en échange, le visiteur déterminé y découvre certains des monastères les plus spectaculaires et spirituellement puissants du Ladakh. Les gompas du Zanskar ne sont pas seulement des lieux de culte — ce sont des forteresses de silence et de dévotion, juchées au bord du monde.

Le plus iconique est sans doute le monastère de Phugtal, l’un des sites spirituels les plus stupéfiants de tout l’Himalaya. Édifié autour d’une grotte naturelle sur une falaise dominant la Tsarap, Phugtal semble littéralement sculpté dans la montagne. Il abrite plus de 70 moines et n’est accessible qu’à pied — deux jours de marche depuis la route la plus proche. Son isolement fait sa force. On croit que des sages anciens l’ont visité, et aujourd’hui encore, il est un sanctuaire de méditation profonde et de vie monastique simple. Celles et ceux qui s’y rendent sont récompensés par un silence intemporel, des vues à couper le souffle et l’hospitalité humble des moines.

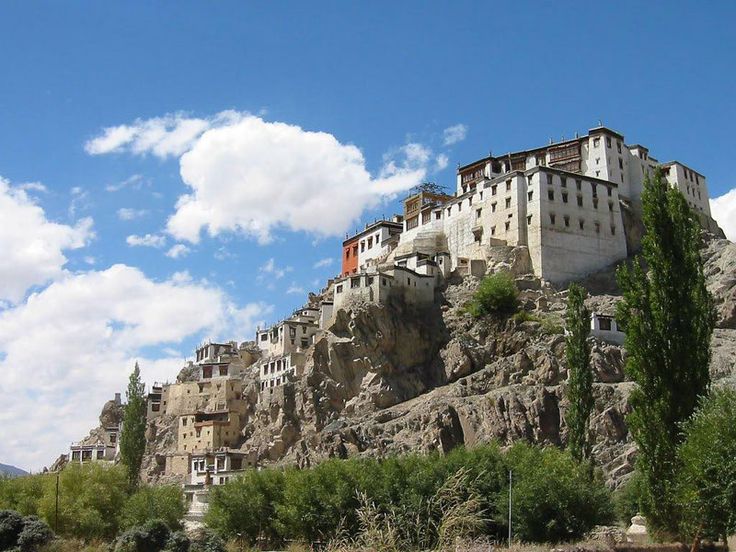

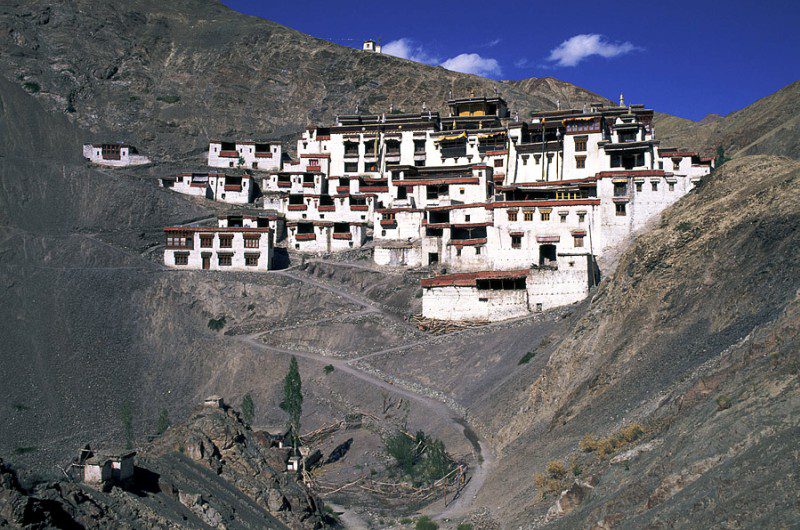

Plus près de Padum, capitale du Zanskar, se trouve le monastère de Karsha, le plus grand et le plus influent de la région. Étagé sur un versant abrupt, il abrite plus de 100 moines et un labyrinthe de bâtiments blanchis à la chaux, de salles de prière et de salles de méditation. Fondé au XIᵉ siècle par le grand traducteur Phagspa Sherab, Karsha relève de l’ordre Gelugpa et est connu pour son festival Gustor annuel, qui attire toute la vallée pour ses danses masquées et ses rituels sacrés.

Autre perle, le monastère de Stongdey, le deuxième plus grand du Zanskar et l’un des plus spectaculaires visuellement. Juché haut au-dessus de la Stod, il offre des panoramas incroyables et conserve statues, fresques et reliques importantes de la tradition Gelugpa. Plus calme que Karsha, il propose une ambiance plus propice à la méditation.

À l’ouest de Padum, le monastère de Sani compte parmi les rares gompas bâtis sur terrain plat. Contrairement à ceux agrippés aux falaises, Sani s’articule autour d’un chorten sacré et aurait des liens avec l’empereur kouchan Kanishka. Le site comprend aussi une grotte de méditation liée à Padmasambhava, l’un des grands maîtres fondateurs du bouddhisme tibétain. Chaque année, s’y tient le coloré festival Sani Naro-Nasjal, célébrant l’héritage spirituel de la région.

D’autres monastères cachés jalonnent le Zanskar pour qui veut s’aventurer plus loin. Le monastère de Zongkhul, encastré dans une paroi avec des sanctuaires-grottes et d’antiques peintures, est un haut lieu de l’école Drukpa Kagyu. Le monastère de Bardan, petit mais saisissant, campé sur un promontoire dominant la vallée de Lungnak, appartient à l’ordre Dugpa-Kargyud et se distingue par sa solitude paisible. Les monastères de Mune et Stakrimo offrent des incursions encore plus profondes dans des recoins préservés du Zanskar, loin des routes et des foules.

Visiter les monastères du Zanskar n’est pas toujours aisé — il faut de la patience, de la préparation et souvent plusieurs jours de voyage. Mais pour qui cherche une compréhension plus profonde du bouddhisme himalayen et une échappée loin du monde moderne, le Zanskar demeure l’un des derniers bastions d’une spiritualité réellement reculée.

Monastères dans le Changthang et la région du Pangong

Le plateau du Changthang, qui s’étend à l’est du Ladakh jusqu’à la frontière tibétaine, est une vaste région d’une beauté saisissante, faite de lacs salés, de prairies infinies et de chaînes montagneuses austères. C’est un territoire où le ciel paraît plus vaste, le silence plus profond et les traces humaines plus rares. Souvent associé aux communautés nomades et aux rives balayées par le vent du Pangong Tso et du Tso Moriri, le Changthang abrite aussi une poignée de monastères reculés, modestes et spirituellement puissants que peu de voyageurs visitent. Ces gompas offrent non seulement une architecture sacrée, mais aussi un profond sentiment d’isolement et de paix — idéals pour une retraite spirituelle dans l’un des paysages les plus éloignés du monde.

Le plus important est le monastère de Hanle, perché sur une colline dans la vallée du même nom, non loin de la frontière sensible avec le Tibet. Fondé au XVIIᵉ siècle sous le patronage de Sengge Namgyal, ce gompa relève de l’école Drukpa Kagyu et abrite encore une petite communauté de moines. Hanle est unique non seulement par sa tranquillité, mais aussi par l’observatoire astronomique voisin, l’un des plus hauts du monde. Cette alliance entre silence sacré et observation cosmique confère à Hanle une aura presque surnaturelle. Peu d’endroits au Ladakh offrent un tel lien entre ciel et terre.

En route vers le lac Pangong, les voyageurs passent souvent par Durbuk et Tangtse, deux villages qui abritent de petits monastères méconnus. Le gompa de Tangtse, adossé à des falaises et orné de drapeaux de prière colorés, est un complexe modeste mais qui offre de belles vues sur la vallée et la possibilité de rencontrer les moines locaux. Sa position sur l’ancienne route commerciale vers le Tibet lui confère une importance historique, même si son nom reste obscur pour beaucoup.

Plus loin, le monastère de Chushul est un discret avant-poste spirituel proche de la Ligne de Contrôle. Bien que modeste, il joue un rôle important dans la vie communautaire et reflète la dévotion persistante des familles de ces régions frontalières de haute altitude. Peu de touristes s’y arrêtent, ce qui en fait une halte intime pour ceux qui recherchent l’authenticité plutôt que la grandeur.

Dans la région de Nyoma — un hameau battu par les vents, aux postes militaires et aux paysages spectaculaires — se trouvent quelques temples et gompas villageois cachés. Le monastère de Nyoma lui-même est simple mais reste un lieu important de culte. À proximité, le gompa de Loma se niche parmi les crêtes rocheuses et constitue une halte paisible pour les voyageurs en route vers Hanle ou Tso Moriri.

Ce qui distingue ces monastères n’est pas leur splendeur architecturale ou leur renommée historique, mais leur situation. Érigés aux confins de l’existence, là où l’oxygène se raréfie et les distances s’étirent, ces gompas servent de phares spirituels aux moines, aux nomades et aux rares voyageurs de passage. Leurs drapeaux flottent dans des vents que rien n’arrête, et leurs chants résonnent à travers des vallées désertées pendant des jours.

Le Changthang n’est pas pour le voyageur pressé. Il exige patience, préparation et respect de son isolement. Mais pour celles et ceux qui s’aventurent vers l’est, au-delà des sites célèbres, les monastères de cette terre offrent un sentiment de quiétude inégalé — celui qui murmure des vérités anciennes sous un ciel de cobalt.

Monastères dans le Kargil et la vallée de Suru

Kargil est surtout connue pour sa position géopolitique, mais sous la surface se déploie un paysage profondément spirituel et culturellement riche. Située entre Leh et la vallée du Cachemire, la région de Kargil est un carrefour où se rencontrent bouddhisme tibétain, islam et traditions himalayennes anciennes. Bien que la majorité de la population y pratique aujourd’hui l’islam, la région conserve certains des monastères bouddhistes les plus significatifs et spectaculaires de l’ouest du Ladakh. Moins nombreux que ceux de Leh ou du Zanskar, ils n’en résonnent pas moins comme des échos d’un passé sacré.

Parmi les sites les plus accessibles et impressionnants, on trouve le monastère de Mulbekh, situé le long de la route Srinagar-Leh. Juché sur un éperon rocheux, il est célèbre pour sa sculpture monumentale de Maitreya (9 mètres), gravée directement dans une falaise au VIIᵉ ou VIIIᵉ siècle. Cette œuvre, mélange unique de styles gandhariens et tibétains, est une merveille. Le monastère attenant, petit mais actif, offre de superbes vues sur la vallée de Suru, surtout le matin.

À quelques kilomètres de Kargil se dresse le monastère de Shargole, incrusté dans une falaise verticale. Son emplacement isolé et son décor dramatique en font l’un des plus photogéniques et impressionnants de la région. Son temple troglodyte renferme des fresques anciennes et de petites statues, et le silence y est si profond qu’il semble que la montagne médite elle-même.

Dans le village de Wakha, le monastère de Rgyal illustre comment les communautés locales continuent de maintenir rituels et architecture bouddhistes malgré l’évolution démographique.

Un autre site digne d’intérêt est le monastère de Sankoo, niché dans l’une des plus belles parties de la vallée de Suru. On y observe encore les festivals bouddhiques traditionnels, et les moines y partagent volontiers leur expérience de préserver des traditions sacrées dans une région majoritairement musulmane.

Peut-être le lieu le plus fascinant est la Khanqah de Trespone, un sanctuaire soufi islamique de grande importance spirituelle — et l’un des rares endroits où lignées islamiques et bouddhiques ont cohabité durant des siècles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un monastère au sens strict, il illustre la mosaïque interreligieuse unique de Kargil. Des ruines bouddhistes et des stupas cachés voisins rappellent l’héritage multicouche de ce territoire frontalier.

Pour les aventuriers, les villages de Garkone et Darchik, habités par les communautés brokpa (ou dard), conservent des sites et traditions spirituelles antérieurs au bouddhisme tibétain, offrant un rare aperçu de coutumes animistes et pré-bouddhiques encore vivantes. Ces communautés maintiennent de petits sanctuaires et incarnent un autre rythme du sacré dans l’ouest du Ladakh.

Explorer les monastères de Kargil et de la vallée de Suru, c’est plus que cocher des sites : c’est redécouvrir les chapitres oubliés de l’histoire spirituelle du Ladakh — lieux de rencontre des cultures, d’entrelacement des croyances et où le sacré persiste discrètement au fil du temps et de la politique.

Ermitages reculés et rarement visités

Le Ladakh est une terre d’extrêmes — d’altitude, de silence et d’immobilité. Si ses monastères connus attirent un flux constant de voyageurs, la véritable essence de son paysage spirituel vit dans ses recoins les plus reculés, où des ermitages s’accrochent aux falaises et où des gompas se dissimulent derrière des cols. Ces lieux sacrés apparaissent rarement dans les brochures ou circuits, mais ils portent les échos les plus profonds de la dévotion. Les visiter exige effort, intention et parfois plusieurs jours de marche — mais pour ceux qui s’y rendent, la récompense est une solitude et une présence spirituelle qu’a presque oubliées le monde moderne.

Parmi les plus remarquables se trouve le monastère de Wanla, dans une vallée latérale de la route de Lamayuru. Petit par la taille, il est l’un des plus anciens temples encore debout du Ladakh, datant du XIᵉ siècle. Il possède un temple d’Avalokiteshvara à trois étages et une salle supérieure utilisée pour la méditation profonde. Avec peu de visiteurs et un cadre intemporel, Wanla est idéal pour la réflexion et une plongée dans l’architecture médiévale ladakhie.

Encore plus isolé, le monastère d’Umla, près de Lingshed, n’est accessible que par les itinéraires de trekking reliant le Zanskar et la vallée du Sham. Bâti dans la falaise, il abrite une poignée de moines vivant souvent de longs mois en retraite silencieuse. Le chemin est exigeant, mais la récompense est un silence absolu — troublé seulement par le vent et le ronron des moulins à prières.

Pour les marcheurs du trek de la vallée de la Markha, le monastère de Skyu offre un détour paisible. Niché dans le village du même nom, c’est un sanctuaire discret mais puissant, souvent ignoré par les randonneurs pressés de rejoindre Nimaling. Ses terrains tranquilles, ses champs d’orge et ses moines aux chants doux en font une halte spirituelle au cœur des montagnes.

Dans les recoins isolés de la Nubra, on trouve le monastère de Yarma Gonbo, caché près des sources thermales de Panamik. Ce temple, rarement visité, est révéré localement mais presque inconnu des étrangers. De même, près de l’ancienne route commerciale vers le Baltistan se situe le couvent de Chulichan, l’un des rares monastères féminins actifs du Ladakh. Lié à Rizong, il offre un rare aperçu de la vie des nonnes bouddhistes et son rythme discret contraste avec les rituels plus publics des grands gompas.

Plus au sud, au-delà des plaines ouvertes du Rupshu et du Changthang, s’élève l’éthéré monastère de Yulchung — site peu connu, associé à d’anciennes routes de pèlerinage. Accessible uniquement par un trekking ardu, ses murs de terre et ses stupas érodés semblent surgir de la roche elle-même. Ce monastère n’est pas défini par son architecture, mais par son énergie : brute, ancestrale et habitée des prières silencieuses de siècles.

Chacun de ces ermitages est un murmure dans un monde bruyant. Ce sont des sanctuaires d’introspection, de simplicité et de continuité. Ils ne sont pas pour les touristes — mais pour les chercheurs. Les atteindre, c’est comprendre le battement le plus profond du Ladakh, où le divin vit non dans les monuments, mais dans le vent, le silence et la flamme stable d’une lampe au beurre dans une grotte.

Festivals, méditation et vie monastique

Au-delà des murs de pierre et des moulins à prières, les monastères du Ladakh sont des écosystèmes vivants de discipline spirituelle, d’expression artistique et de célébration culturelle. Leur vitalité s’exprime à travers les festivals saisonniers, les rituels quotidiens et les pratiques de méditation. Pour le voyageur, participer à ce rythme monastique offre bien plus qu’une visite : c’est l’occasion de voir la dévotion en mouvement et, le temps d’un instant, de s’inscrire dans une continuité sacrée.

L’une des manifestations les plus marquantes de l’identité bouddhiste ladakhie est le festival de danse Cham — performance masquée sacrée organisée chaque année dans de grands monastères tels que Hemis, Thiksey, Phyang ou Matho. Ces événements de plusieurs jours ne sont pas un divertissement, mais un rituel : chaque masque, chaque geste, chaque battement de tambour porte une puissance symbolique. Les danseurs, souvent des moines en transe, incarnent des divinités courroucées, des protecteurs et des êtres éveillés. Ils tourbillonnent et frappent le sol dans des costumes chatoyants, invoquant purification et protection pour la communauté. Le plus célèbre est le Hemis Tsechu, célébré en juin ou juillet, attirant des milliers de locaux et de visiteurs dans une atmosphère de ferveur et de fête.

À l’opposé de l’énergie de ces festivals, les monastères du Ladakh offrent aussi un silence profond. Beaucoup, en particulier les plus reculés comme Rizong, Phugtal ou Umla, soutiennent de longues retraites de méditation pour moines et, parfois, pour pratiquants laïcs. Celles-ci peuvent durer des semaines, des mois, voire des années, dans un silence strict, avec des pratiques tantriques, des visualisations ou des méditations sur la respiration. Le quotidien y est rigoureux, rythmé par des sessions de chants, d’études et de pratiques corporelles, visant à cultiver attention et compassion.

Pour les visiteurs de passage, certains monastères proposent désormais des sessions d’initiation à la méditation ou des séjours spirituels. À Thiksey, Likir ou Hemis, il est parfois possible d’assister aux prières matinales — expérience inoubliable marquée par le son grave des trompes, le rythme des chants et l’odeur d’encens de genévrier. Quelques gompas offrent même un hébergement simple, permettant une immersion sans rompre la discipline monastique.

La vie dans un monastère s’écoule en cycles — prières à l’aube, repas communs, débats philosophiques, récitation des écritures et travaux saisonniers comme la préparation des lampes au beurre ou la restauration de fresques. Les novices, parfois âgés de six ans seulement, y étudient la langue tibétaine, la philosophie bouddhique et les arts rituels. Les moines plus âgés servent de maîtres, de guérisseurs et de gardiens du patrimoine spirituel et matériel du gompa. La vie monastique n’est pas un retrait passif, mais une dévotion active — exemple vivant de stabilité et de simplicité dans un monde changeant.

Les visiteurs sont invités à aborder ces expériences avec humilité et curiosité. S’habiller modestement, rester silencieux durant les cérémonies, demander avant de photographier : ce sont autant de gestes qui témoignent de respect. Les dons, faits discrètement, contribuent à l’entretien des lieux et à l’éducation des jeunes moines.

Que l’on vienne pour un festival coloré ou pour une prière à l’aube, la vie monastique du Ladakh offre plus que de beaux moments — elle offre un miroir. Dans la discipline calme d’un moine ou le tourbillon d’une danse masquée, on peut trouver clarté, lien et paix. Ce ne sont ni spectacles ni représentations : ce sont des fragments d’une vie fondée sur la dévotion, la résilience et la force du moment présent.

Conseils de voyage, meilleure période et tourisme responsable

Visiter les monastères du Ladakh n’est pas comparable à une visite touristique ordinaire. Ce sont des lieux sacrés, foyers de moines, de nonnes et de traditions séculaires. Que vous veniez pour un festival, une prière du matin ou une marche méditative parmi les stupas, aborder les gompas avec respect et préparation enrichira votre expérience et garantira que votre présence soutient plutôt qu’elle ne perturbe la vie locale.

Meilleure période : de mai à mi-octobre, quand les routes sont ouvertes, les festivals nombreux et le ciel clair. Juin-juillet sont les mois des grands festivals comme Hemis, tandis que septembre offre une lumière dorée et moins de foules. En hiver, seuls les monastères proches de Leh restent accessibles — expérience intime mais glaciale.

Tenue et comportement : vêtements sobres, chaussures fermées, tête découverte dans les temples. Retirer les chaussures à l’entrée, parler doucement, ne pas toucher les objets sacrés ni pointer ses pieds vers l’autel.

Photographie : souvent permise à l’extérieur, rarement à l’intérieur. Toujours demander avant de photographier moines ou cérémonies.

Dons : une petite contribution (20–100 INR) est attendue. Certains voyageurs offrent beurre, encens ou lampes, en demandant d’abord.

Accès : les monastères proches de Leh (Thiksey, Shey, Spituk) sont faciles. Ceux de Phugtal, Sumda Chun ou Hanle exigent plusieurs jours de voyage et parfois des treks. Recourir à des chauffeurs et guides locaux enrichit l’expérience et soutient l’économie.

Tourisme responsable : privilégier les hébergements locaux, éviter les plastiques jetables, ne pas utiliser de drones sans autorisation, apprendre quelques mots en ladakhi (« Julley »).

Altitude : la plupart des gompas se trouvent entre 3000 et 4500 m. Il est essentiel de s’acclimater à Leh avant d’aller plus haut. Boire de l’eau, avancer lentement et connaître les signes du mal des montagnes.

En voyageant avec sensibilité et attention, vous devenez plus qu’un visiteur : un participant respectueux de l’histoire vivante du Ladakh.

FAQ : Monastères du Ladakh

Combien de monastères y a-t-il au Ladakh ?

Plus de 200 monastères et gompas, des grands complexes célèbres aux ermitages isolés.

Les plus célèbres ?

Hemis (le plus vaste et le plus riche), Thiksey (statue de Maitreya), Alchi (fresques anciennes), Diskit (statue géante de Maitreya), Phugtal (gompa taillé dans une falaise au Zanskar).

Peut-on séjourner dans un monastère ?

Oui, quelques-uns accueillent des visiteurs (Thiksey, Hemis, Lamayuru). Attendez-vous à des conditions simples (repas végétariens, sanitaires partagés, réveils à l’aube).

Visites gratuites ?

La plupart demandent une modeste entrée (20–100 INR). Les dons sont toujours appréciés.

Quand voir les festivals ?

De juin à août (Hemis, Matho, Spituk). Les dates varient selon le calendrier tibétain.

Différence entre gompa et monastère ?

« Gompa » est un terme tibétain pour centre de méditation ; « monastère » est son équivalent en français/anglais.

Les femmes peuvent-elles visiter tous les monastères ?

Oui, sauf quelques zones restreintes lors de rituels spécifiques. Des couvents comme Chulichan accueillent aussi des visiteuses.

Permis spéciaux ?

Seuls les monastères proches des frontières (Nubra, Hanle, Pangong) nécessitent un Inner Line Permit (facile à obtenir à Leh).

Les enfants sont-ils admis ?

Oui. Beaucoup de gompas hébergent des écoles de novices. Discrétion et calme sont requis.

Peut-on être volontaire ou étudier ?

Oui, sur demande préalable. Certaines communautés proposent d’enseigner l’anglais ou d’aider aux travaux. Des retraites spirituelles sont possibles à Phugtal ou Rizong.