Les Fils du Silence : Vie parmi les Changpas

Par Elena Marlowe

Prologue — Le froid qui enseigne la chaleur

Quand le vent devient un maître

À l’aube sur le plateau du Changthang, le vent est la première voix que l’on entend. Il traverse une terre si vaste qu’elle efface l’idée même de frontière — une altitude entre 3 900 et 4 500 mètres, s’étirant vers le Tibet. C’est le sud-est isolé du Ladakh, un désert d’altitude recevant moins de cinquante millimètres de pluie par an. Dans ce silence immense vivent les Changpas, des bergers nomades dont la vie entière se déroule entre pierre, neige et ciel. Leur maison n’est pas fixe ; elle migre au rythme même de la vie. Pour l’œil non initié, cela ressemble à un exil. Pour eux, c’est une appartenance en mouvement, une géographie apprise par cœur.

La géographie de l’endurance

Le Ladakh, pris entre les chaînes du Karakoram et du Zanskar, se dresse au sommet du monde — là où l’air est mince, les étoiles proches et l’horizon vivant. Pourtant, même ici, la survie n’est ni miracle ni hasard. La vie des Changpas est façonnée par la nécessité : l’altitude dicte le rythme cardiaque, le vent détermine le calendrier et la neige trace la frontière entre le possible et l’impossible. Le centre administratif de la région, le Nyoma Block, créé en 1966, comprend dix-sept petits villages comme Samad, Kharnak, Rupshu et Korzok. Chacun fonctionne moins comme un établissement permanent que comme une constellation saisonnière. À Hanle, l’un des observatoires astronomiques les plus hauts du monde scrute les galaxies depuis 4 500 mètres ; en dessous, les Changpas suivent encore les mêmes constellations, comme le faisaient leurs ancêtres.

Les Changpas — Peuple du vent

Nomades de l’adaptation

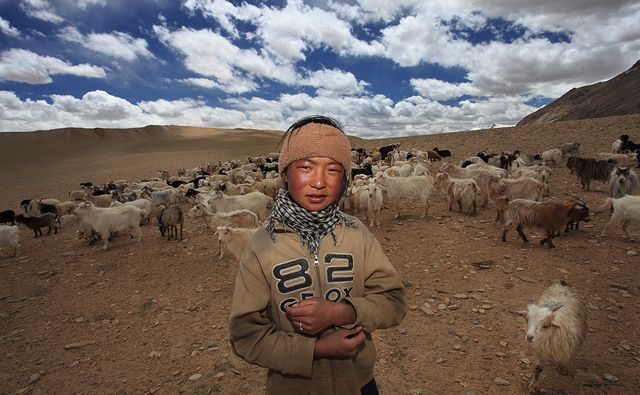

Les Changpas ne sont pas des vestiges du passé ; ils pratiquent l’un des systèmes écologiques les plus raffinés du monde : le pastoralisme mobile. Chaque foyer possède un mélange de moutons, de yaks et des précieuses chèvres Changra, source du pashmina. Pendant les mois plus doux, les familles vivent sous des tentes en poils de yak appelées rebo, résistantes au vent et suffisamment légères pour suivre l’herbe. En hiver, elles se retirent dans de petites maisons en pierre et en terre, regroupées près des ruisseaux gelés. Leur économie n’est pas fondée sur l’excès mais sur l’échange — entre l’homme et l’animal, la terre et le ciel. Cet équilibre, soutenu pendant des siècles, reste le cœur du patrimoine immatériel du Ladakh.

Polyandrie et politique de survie

Pendant des générations, les Changpas ont pratiqué la polyandrie — une femme épousant plusieurs frères d’une même famille. Ce n’était pas une curiosité morale mais une intelligence pratique. Dans un paysage qui ne pouvait se permettre la division, le système empêchait la fragmentation des terres et préservait la main-d’œuvre collective nécessaire à l’entretien des troupeaux. Le gouvernement l’a interdite dans les années 1940, la déclarant rétrograde. Pourtant, cette interdiction a bouleversé l’équilibre délicat qui liait société et écologie. Des pénuries de travail ont suivi. Plus de bouches à nourrir signifiaient moins de bêtes et une mobilité réduite. Une étude de 2020 indique que certaines femmes âgées défendent encore la pratique — non par nostalgie, mais parce qu’elles savent qu’en temps de rareté, la coopération était la forme la plus pure d’amour.

Pashmina — L’économie de la fragilité

La chèvre Changra et sa géographie

Parmi les symboles vivants du Ladakh, aucun n’est aussi vital sur le plan économique — ni aussi mal compris culturellement — que la chèvre Changra (Capra hircus). Son sous-poil produit la laine de pashmina la plus fine du monde, plus délicate qu’un cheveu humain et capable de retenir la chaleur durant les nuits himalayennes les plus dures. Chaque famille possède en moyenne une centaine de chèvres, produisant environ 22 kg de fibre par an. Au prix du marché, entre 3 000 et 3 500 ₹ le kilo, cela représente environ 77 000 ₹ de revenus annuels. Leurs soixante moutons fournissent 90 kg de laine grossière pour 6 700 ₹ supplémentaires, et deux yaks vendus chaque année rapportent 40 000 ₹. En tout, un ménage gagne entre 150 000 et 200 000 ₹ par an — une somme modeste, mais une bouée de vie dans un monde sans autre ressource.

Le paradoxe du luxe et du labeur

Le pashmina est un paradoxe. Dans les vallées de Leh et les boutiques de Delhi, il incarne le luxe et l’élégance — une grâce drapée sur les épaules de villes lointaines. Mais sa création commence dans le froid silencieux du plateau, dans des mains fendillées par le vent et le sel. Cinquante pour cent du revenu d’une famille changpa sert à acheter de l’orge et du fourrage, les pâturages ne suffisant plus à nourrir leurs troupeaux toute l’année. L’inflation et les subventions imprévisibles réduisent encore leurs marges. L’économie de troc, autrefois fondée sur la confiance, s’est dissoute, remplacée par une économie monétaire sans stabilité. Une femme de Kharnak a dit à un chercheur : « Autrefois, nous avions moins d’argent mais plus de certitude. Aujourd’hui, nous n’avons ni l’un ni l’autre. »

Le rôle et les limites des politiques

L’intervention de l’État existe, mais elle reste irrégulière. Le Département de l’élevage ovin gère des programmes de reproduction sélective, offre une formation vétérinaire et subventionne jusqu’à 50 % du coût du fourrage. Pourtant, ces aides atteignent rarement les coins les plus reculés du plateau, où l’altitude devient une barrière autant à la respiration qu’à la bureaucratie. Les nomades parcourent plusieurs jours pour atteindre un centre vétérinaire ; le fourrage arrive parfois après les premières neiges. Les coopératives créées pour stabiliser les prix ne fonctionnent souvent qu’en théorie. Les routes, les chaînes de froid et la banque numérique s’arrêtent là où la piste devient poussière. La chaîne de valeur du pashmina s’étend à travers les continents, mais sa base repose toujours sur le dos d’une chèvre broutant une herbe clairsemée sous le ciel du Ladakh.

Le coût environnemental caché

À mesure que les troupeaux augmentent pour répondre à la demande du marché, les pâturages s’épuisent. Le surpâturage dégrade le sol alpin fragile et chasse les herbivores sauvages — kiang, bharal — qui partageaient jadis l’écosystème. Le changement climatique aggrave la crise : des hivers plus doux perturbent la reproduction, des chutes de neige irrégulières limitent la réserve d’eau naturelle. Les Changpas se trouvent pris entre survie et préservation : poussés par la nécessité économique à accroître les troupeaux, tout en voyant la terre s’épuiser. Pendant des siècles, ils ont été les gardiens d’un équilibre. Aujourd’hui, on leur demande d’être des producteurs dans une chaîne mondiale qui ne voit ni leur fragilité ni leur sagesse. Et pourtant, malgré ces contradictions, ils tiennent bon. Chaque toison peignée, chaque châle tissé porte l’écho de cette endurance — un dialogue silencieux entre nécessité et grâce.

Tradition en transition

1962 — Quand les montagnes furent divisées

L’année 1962 a coupé le Changthang comme une faille. Le conflit sino-indien redessina des frontières qui, jusque-là, n’étaient que des idées dans la neige. Les soldats arrivèrent, les routes furent dynamitées à travers d’anciens pâturages, et le silence du plateau devint stratégique. Des réfugiés tibétains franchirent les cols du Ladakh, apportant leurs propres troupeaux et coutumes, accentuant la pression sur les pâturages fragiles. Les Changpas, soudain enfermés par les frontières, perdirent l’accès à leurs zones d’hivernage traditionnelles. Cette perte ne fut pas seulement spatiale, mais spirituelle : pour un nomade, chaque chemin est une prière. Et sur cette carte nouvelle, ces prières furent interrompues à mi-voix.

La lente attraction de la ville

Leh, autrefois poste de commerce reliant l’Asie centrale à l’Inde, est devenu un aimant pour ceux qui cherchent l’éducation, la médecine et une dignité moderne. Environ un tiers des foyers changpas vit désormais en périphérie de la ville. Ce changement semble inévitable, presque rationnel — qui choisirait la rudesse plutôt que les soins ? Pourtant, le coût ne se compte pas en roupies mais en rythme. Dans la ville, le temps ne suit plus le vent mais l’horloge. Les anciens, qui lisaient jadis les nuages pour prévoir la neige, fixent maintenant des écrans de téléphone affichant la météo d’un ciel qu’ils ne sentent plus. Beaucoup tombent malades, non de maladie, mais de déracinement. « Nous rêvons du vent », dit un vieil homme, « mais ici, il ne vient pas. »

Éducation et langue de l’oubli

Dans tout le Nyoma Block, quarante écoles publiques desservent des hameaux dispersés, souvent sous des tentes que la première tempête renverse. La fréquentation chute chaque hiver, lorsque les familles migrent ou que les routes se ferment. Pour offrir une éducation, les parents envoient leurs enfants dans des pensionnats à Leh ou Srinagar. C’est un acte d’espoir — mais aussi d’exil. Les jeunes apprennent l’anglais et l’hindi, non le changskat ; ils reviennent parler à leurs grands-parents par traduction. À chaque bulletin de notes, une culture orale s’éteint un peu plus. Le développement apporte la lecture, mais enseigne aussi l’oubli. Une grand-mère à Samad a murmuré : « Quand ma petite-fille lit des livres, elle oublie nos histoires. » Entre la lumière et la perte s’étend le prix du progrès.

Les paysages changeants de la survie

L’arithmétique de la rareté

Les chiffres racontent l’histoire clairement : la moitié du revenu des ménages dépensée en fourrage et en céréales ; des centres vétérinaires à deux jours de marche ; une électricité incertaine ; des soins médicaux éloignés. Il n’existe aucun réseau d’assainissement, et l’eau potable est tirée directement de ruisseaux qui gèlent pendant des mois. Le régime, riche en thé au beurre et en orge grillée, réchauffe mais manque de vitamines. Gelures et infections oculaires sont courantes. Les femmes portent le poids de la continuité — entretenir le feu, traire les yaks, filer la laine, élever des enfants qui ne reviendront peut-être pas. Chaque foyer est à la fois une famille et une frontière. Quand la neige ferme les routes, une simple fièvre peut devenir fatale. Dans une économie mondiale obsédée par la vitesse, les Changpas vivent selon une autre équation : la patience divisée par la nécessité, multipliée par la foi.

Infrastructures et illusion d’inclusion

Les rapports officiels vantent des programmes d’assurance animale, de régénération des pâturages et de formation vétérinaire. Mais l’application s’essouffle là où commence l’altitude. Les camions de fourrage se renversent sur les cols verglacés ; les tours mobiles tombent en panne l’hiver ; les comptes bancaires restent théoriques pour ceux sans réseau. Le développement est souvent une histoire de distance — entre la promesse et le plateau. « Ils viennent avec des caméras et des carnets », dit un berger, « mais pas avec du fourrage. » L’imaginaire administratif continue d’associer le progrès au béton : routes, bâtiments, machines. Mais au Ladakh, la résilience n’a jamais été construite en ciment. Elle a été tissée, comme le pashmina — fil après fil, saison après saison, maintenue par la mémoire plus que par la matière.

La nouvelle écologie de la foi

Pendant des siècles, les monastères régissaient la migration par l’astrologie et le rituel. Avant chaque déplacement, les moines accomplissaient la cérémonie lha-tse, demandant aux divinités locales de bénir les troupeaux. Aujourd’hui, ces rituels survivent mais coexistent avec les notifications gouvernementales envoyées par SMS. La foi et la technologie partagent désormais le même ciel. Certains jeunes bergers portent des panneaux solaires et des téléphones satellitaires ; d’autres écoutent des chansons de Bollywood près des lacs sacrés. Le monde a atteint le Changthang, non comme une invasion mais comme une diffusion. Pourtant, au milieu de ces collisions du temps, une continuité silencieuse demeure. Chaque départ commence encore par une offrande de beurre à l’aube. Le progrès n’a pas effacé la dévotion — il a seulement changé son vocabulaire.

Entre politique et mémoire

La majorité invisible des hauts plateaux

Aux yeux du monde, les Changpas sont peu nombreux — quelques milliers de familles dispersées dans un désert sans carte. Mais ils sont les gardiens d’une ressource qui alimente toute une économie. Sans leur travail, il n’y aurait pas de pashmina ; sans leurs troupeaux, les marchés de Leh se tairaient. Pourtant, leur voix reste absente des politiques publiques. Les réunions sur le « développement durable » se tiennent dans des salles qu’ils ne verront jamais. L’inclusion, ironie du progrès, exclut ceux qui vivent le plus loin du centre. Le silence du plateau devient leur invisibilité.

Dépendance et dignité

L’argent a remplacé le troc, mais pas l’incertitude. Les impôts se paient désormais en roupies ; les biens jadis échangés sur la confiance se vendent à prix fluctuants. Les inégalités se creusent entre familles aux grands troupeaux et celles contraintes de vendre après un hiver rude. La pauvreté ici se mesure non en possessions mais en distance — des marchés, des écoles, de la reconnaissance. Pourtant, les Changpas conservent une dignité rare. Ils accueillent encore les étrangers avec du thé salé et le mot julley — salut, au revoir et merci à la fois. En un mot, une philosophie de coexistence : tout, même la difficulté, se partage.

Conclusion — La philosophie de l’immobilité

Écouter à nouveau le vent

À travers le Changthang, le silence n’est pas vide. C’est une structure, une façon de savoir. Les bergers qui traversent ces plaines chaque saison ne sont pas les vestiges d’un monde ancien ; ils sont la grammaire vivante de l’équilibre. Leurs vies, inscrites dans chaque empreinte de sabot et tissées dans chaque châle, rappellent que la civilisation n’est pas synonyme de confort. C’est l’art de rester humain dans un terrain difficile. Un rapport de 2020 conclut que « le pastoralisme et la production de pashmina forment un patrimoine culturel du Ladakh, mais l’absence d’infrastructures et de politiques cohérentes menace leur survie ». Les Changpas, pourtant, n’attendent pas d’être sauvés. Ils attendent d’être compris.

Le fil qui perdure

Quelque part à Kharnak, une femme se lève avant l’aube, allume un feu de bouse séchée et commence à peigner le sous-poil d’une chèvre. Chaque geste recueille non seulement une fibre, mais une mémoire. Cette fibre voyagera sur des centaines de kilomètres, franchira des océans et reposera finalement sur les épaules d’un inconnu. Et pourtant, la chaleur qu’il ressentira sera la sienne. Le châle de pashmina n’est pas un produit de luxe ; c’est une géographie rendue tangible — altitude, silence, endurance transformés en grâce. Peut-être est-ce là la véritable économie du Ladakh : la transformation de la rudesse en beauté, et de l’isolement en sens. Les Changpas l’ont toujours su. Ils ne mesurent pas la richesse en roupies, mais en matins survécus, en voyages accomplis et en vents rappelés.

Note finale : Vivre dans le Changthang, c’est vivre en conversation avec la terre. Son silence pose des questions auxquelles aucune ville ne peut répondre. L’endurance des Changpas n’est pas nostalgie — c’est une leçon. Elle nous enseigne que la survie et la sérénité peuvent partager le même horizon.

Elena Marlowe

La voix narrative de Life on the Planet Ladakh

Une conteuse explorant le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne.

Son œuvre reflète un dialogue entre paysages intérieurs et monde d’altitude du Ladakh.