Derrière les murs sacrés : vie et cuisine dans un monastère du Ladakh

Par Elena Marlowe

Introduction : entrer dans la cuisine du monastère

Un premier aperçu de la vie monastique au Ladakh

Par un matin vif au Ladakh, le silence du monastère est rompu non par des chants, mais par le bruit des casseroles et le parfum terreux de la fumée de bois s’échappant d’une petite fenêtre de cuisine. Pour de nombreux visiteurs, les monastères sont des lieux de prière, de fresques et de salles de méditation, mais le cœur battant de la vie quotidienne se cache dans une cuisine modeste. En y entrant, on ressent immédiatement la chaleur et le rythme de vie qui nourrissent la communauté des moines. La cuisine n’est pas seulement une affaire de nourriture ; elle incarne la continuité, la tradition et la subtile fusion du sacré et de l’ordinaire. Chaque tasse de thé au beurre versée, chaque poignée d’orge grillée remuée dans la bouillie est imprégnée de rituels et de dévotion. Entrevoir ce monde, c’est comprendre que la foi, ici, ne se dit pas seulement dans les prières, mais aussi dans les bols fumants cuisinés et partagés jour après jour.

Le rôle de la nourriture dans la routine spirituelle et quotidienne

La nourriture dans les monastères du Ladakh est plus qu’un simple moyen de subsistance : elle est une forme de pratique. Les moines se rassemblent dans les réfectoires, où les repas commencent par des bénédictions, transformant l’acte de manger en prolongement de la méditation. La cuisine elle-même est organisée avec précision : des lampes à beurre scintillent à côté de bouilloires fumantes, et des louches en bois reposent près de piles de pains faits à la main. Les moines affectés à la cuisine prennent leur rôle très au sérieux, se levant avant l’aube pour préparer des marmites de thé salé et de pâte d’orge qui alimentent les prières et enseignements de la journée. Le rythme de la cuisine reflète celui de la dévotion : les repas s’alignent avec les chants, et même l’en-cas le plus simple porte un poids symbolique. En tant que visiteurs, nous apprenons qu’au Ladakh, la vie spirituelle est inséparable de l’alimentation, et que la cuisine du monastère est un lieu où le sacré et le pratique se rejoignent avec une grâce remarquable.

Le cœur de la cuisine monastique

Rituels du matin : préparation du thé au beurre et du tsampa

Avant que les premiers rayons de soleil ne frappent les murs ocre du monastère, la cuisine est déjà animée. Un moine alimente le foyer en argile, réveillant les braises, tandis qu’un autre baratte le thé au beurre dans un haut cylindre en bois, ajoutant du sel et du beurre de yak avec aisance. Le thé au beurre, ou gur gur cha, n’est pas seulement une boisson mais un rituel de chaleur et de résistance, offrant du réconfort dans l’air mince de l’Himalaya. À côté, le tsampa — farine d’orge grillée — est préparé, mélangé avec du thé ou du yaourt pour créer une pâte nourrissante qui soutient les Ladakhis depuis des siècles. La préparation de ces aliments de base suit un rythme sacré : le bruit métallique du baratteur, les volutes de vapeur montant vers les poutres, les mantras murmurés par les moines. Ces instants révèlent comment les cuisines monastiques du Ladakh sont des lieux où la nourriture est chargée d’intention, où la cuisine elle-même devient méditation et service.

Cuisiner pour les moines : repas quotidiens et rythmes sacrés

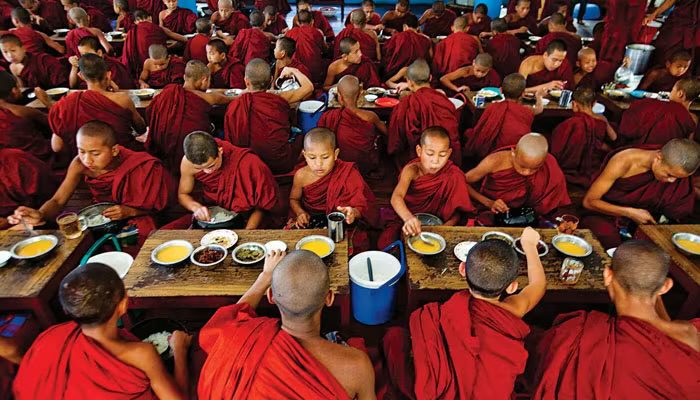

Au-delà des rituels matinaux, la cuisine doit nourrir la communauté tout au long de la journée. Moines de tout âge entrent au réfectoire, bols à la main, tandis que des marmites de riz, de lentilles et de légumes fumants arrivent de la cuisine. Les plats sont simples mais consistants, reflétant les ressources agricoles limitées du Ladakh, tout en soulignant l’équilibre et la nutrition. Les variations saisonnières apportent des saveurs différentes : en été, des légumes frais et des abricots ; en hiver, des légumes conservés et de la viande séchée. Chaque repas est encadré par des prières, les moines chantant avant de lever leurs cuillères, rappelant que la nourriture est à la fois un don et une responsabilité. Pour les moines cuisiniers, ce devoir est compris comme une offrande à la sangha, la communauté monastique. Ils incarnent l’esprit de service, veillant à ce que chaque repas ne nourrisse pas seulement le corps mais soutienne aussi la discipline spirituelle. La cuisine est donc à la fois lieu de travail et sanctuaire, vibrant au rythme sacré de la dévotion quotidienne.

Outils de cuisine, bois de feu et méthodes anciennes

En pénétrant plus profondément dans la cuisine, on constate que les outils sont aussi partie intégrante de la tradition que les recettes elles-mêmes. D’énormes chaudrons de cuivre noircis par des années de fumée reposent sur des foyers de pierre. Des louches en bois, polies par d’innombrables mains, remuent des pots de soupe bouillonnante. Le bois, soigneusement empilé et rationné, alimente le feu, rappelant l’écologie fragile du Ladakh où chaque ressource doit être utilisée avec sagesse. Certains monastères ont introduit des réchauds à gaz ces dernières années, mais beaucoup s’appuient encore sur les méthodes traditionnelles, mêlant l’ancien au moderne. L’air est saturé du parfum des branches de genévrier jetées au feu, une fragrance qui unit dévotion et nécessité. En observant cet environnement, on ressent la persistance des pratiques anciennes : la cuisine demeure collective, intentionnelle et humble. Dans chaque détail, du plus simple outil aux poutres enfumées, la cuisine monastique conserve un héritage reliant les moines d’aujourd’hui à leurs ancêtres.

Voix de la cuisine : récits et traditions

Les moines racontent leurs rôles à la cuisine

Le service en cuisine tourne entre les moines, une tradition qui assure que chacun, des novices aux lamas les plus âgés, contribue à la vie communautaire. De jeunes novices, leurs robes souvent trop grandes, transportent des seaux d’eau ou coupent des légumes sous l’œil attentif des anciens. Les moines plus âgés les guident patiemment, enseignant que l’humilité et le service sont aussi essentiels que la récitation des sutras. Certains racontent comment leurs premières semaines au monastère furent passées à éplucher des pommes de terre ou à pétrir la pâte, des leçons qui ont forgé discipline et camaraderie. Ces voix venues de la cuisine rappellent que le monastère n’est pas seulement un lieu de contemplation élevée mais aussi de coopération pratique. Par des récits partagés au-dessus d’une planche à découper, les moines transmettent des valeurs de persévérance et d’altruisme, créant des liens qui dépassent largement le réfectoire. Pour les visiteurs, écouter ces témoignages révèle un monde où chaque tâche, si petite soit-elle, est empreinte de sens.

Chants rituels et bénédictions avant les repas

Avant la première bouchée, les moines se rassemblent pour chanter des bénédictions qui transforment un simple bol de riz en offrande de gratitude. Le bourdonnement grave de leurs voix résonne contre les murs du monastère, portant des intentions de compassion et de pleine conscience. Dans la cuisine, les cuisiniers s’inclinent, alignant leur labeur aux prières récitées. Les visiteurs qui ont la chance d’assister à ce rituel perçoivent un changement palpable dans l’air : la nourriture dépasse la nutrition pour devenir un pont entre sacré et quotidien. Même l’acte de nettoyer les marmites ou de balayer les cendres s’inscrit dans ce cadre spirituel, renforçant l’idée qu’aucune tâche n’est trop ordinaire pour être sacrée. Pour des lecteurs européens habitués aux repas pressés, ce moment est particulièrement émouvant. Il nous invite à repenser notre rapport à la nourriture : non pas comme un carburant avalé à la hâte, mais comme un rituel de gratitude et de lien.

Générosité et communauté : nourrir moines et pèlerins

Les cuisines monastiques étendent leur hospitalité au-delà des moines résidents. Lors des festivals et enseignements, les pèlerins arrivent en grand nombre et la cuisine devient une ruche de générosité. Des marmites de thé et de riz sont préparées en quantités impressionnantes, servies à quiconque franchit la cour. Les moines décrivent la joie de ces moments, où la cuisine se transforme en symbole de communauté, incarnant le principe bouddhiste de compassion en action. Servir autrui, qu’il s’agisse d’un voyageur fatigué ou d’un villageois voisin, est considéré comme une bénédiction. Les récits abondent de cuisines travaillant jusque tard dans la nuit pour que personne ne reparte affamé. Cette générosité reflète le tissu culturel plus large du Ladakh, où l’hospitalité est un devoir sacré et la nourriture un moyen de tisser des liens. Pour les voyageurs, partager un repas dans un tel contexte est inoubliable : moins une question de saveur que de sentiment profond d’appartenance.

Importance culturelle et spirituelle

Pourquoi la nourriture est sacrée dans les monastères bouddhistes du Ladakh

Dans les monastères du Ladakh, la nourriture revêt une profonde signification spirituelle. Chaque grain de riz et chaque gorgée de thé au beurre sont considérés comme des bénédictions, offerts non seulement pour nourrir le corps mais aussi l’esprit. Les moines apprennent que préparer et consommer des repas fait partie de leur pratique, un moyen de cultiver la gratitude et la pleine conscience. Ainsi, la cuisine devient un espace sacré, aussi important que la salle de prière. Chaque geste — laver le riz, remuer les lentilles, faire bouillir l’eau — est imprégné d’intention. Cela reflète l’enseignement bouddhiste selon lequel la conscience doit pénétrer chaque action, même la plus ordinaire. Pour les visiteurs, cette vision transforme la perception des repas : ce qui peut sembler un simple plat est en réalité un rituel, une offrande silencieuse à l’univers. Une telle approche nous invite à considérer nos propres repas différemment, avec plus de respect et de présence.

Symbolisme des repas dans la vie monastique quotidienne

Les repas dans les monastères du Ladakh symbolisent l’unité et l’humilité. Les moines s’assoient côte à côte en rangées, sans distinction de statut, partageant la même nourriture préparée dans les mêmes marmites. Cet acte de manger ensemble renforce l’égalité, rappelant que la sangha — la communauté monastique — est plus forte que l’identité individuelle. Les aliments eux-mêmes portent une signification symbolique : le thé au beurre représente la chaleur et la résilience dans le désert d’altitude, tandis que le tsampa symbolise les profondes racines agricoles du Ladakh. Même l’ordre des repas reflète la cosmologie bouddhiste, équilibrant les saveurs pour incarner l’harmonie. Les récits transmis par les anciens décrivent comment le partage de nourriture renforce les vœux de simplicité, ancrant les moines dans les valeurs de service et de retenue. Pour les étrangers, participer à un tel repas est une occasion de voir une philosophie bouddhiste vivante : la nourriture comme véhicule à la fois de subsistance et de symbolisme.

Le lien entre cuisine, prière et communauté

La cuisine n’est pas isolée de la vie spirituelle du monastère ; elle en fait partie intégrante. Les repas ponctuent les prières quotidiennes, donnant un rythme au corps comme à l’esprit. Les cuisiniers chantent souvent en préparant les plats, emplissant la cuisine de vibrations qui sanctifient la nourriture. Les villageois apportent parfois des légumes, des céréales ou des produits laitiers, transformant la cuisine en un lieu de rencontre entre monastère et communauté. Cette réciprocité renforce les liens, veillant à ce que le monastère ne soit pas une île mais une composante essentielle du paysage culturel du Ladakh. La cuisine devient donc un espace de prière et de communauté, où la nourriture relie intention sacrée et connexion sociale. Pour comprendre pleinement le Ladakh, il faut regarder non seulement les salles de prière mais aussi les humbles cuisines qui les maintiennent vivantes.

Découvrir la cuisine monastique en tant que voyageur

Visiter les monastères du Ladakh et respecter les traditions

Pour les voyageurs, visiter une cuisine de monastère au Ladakh est un privilège accompagné de responsabilités. Le respect commence par de petits gestes : retirer ses chaussures, éviter les bruits inutiles et demander la permission avant d’entrer. Observer la manière dont les moines traitent la nourriture révèle des nuances culturelles, comme ne jamais gaspiller un grain de riz et toujours remercier avant de manger. Les visiteurs doivent suivre le rythme de la communauté, participer aux prières s’ils y sont invités et manger avec humilité. En adoptant ces coutumes, on démontre un respect authentique et l’on devient partie prenante de l’histoire vivante du monastère. Cette approche enrichit l’expérience de voyage, la transformant d’une simple observation en participation, et garantit que la sacralité de la cuisine demeure intacte pour les générations futures.

Photographie et récit dans les cuisines monastiques

Photographier dans les cuisines monastiques requiert de la sensibilité. Le jeu de la lumière sur la vapeur montant des marmites offre des images captivantes, mais les voyageurs doivent équilibrer l’art avec le respect. Il faut toujours demander avant de photographier les moines, surtout durant la préparation des repas ou les bénédictions. Réalisée avec soin, la photographie devient un récit, capturant l’essence de la vie communautaire : la patience d’un novice remuant une soupe, le sourire discret d’un ancien offrant du pain, la symétrie des moines assis en rangées. Ces images, partagées avec respect, peuvent faire découvrir les traditions uniques du Ladakh, à condition qu’elles soient présentées avec dignité. Le récit, qu’il soit écrit ou visuel, doit mettre en lumière la résilience et la spiritualité ancrées dans les scènes quotidiennes de la cuisine. Pour les lecteurs européens, ces récits ouvrent une fenêtre sur un monde où alimentation, rituel et communauté s’unissent naturellement.

Saveurs du Ladakh : cuisine monastique et ingrédients locaux

Goûter au Ladakh, c’est goûter à la simplicité sublimée par le contexte. Les cuisines monastiques utilisent ce qui est disponible : orge, sarrasin, lentilles, légumes racines et produits laitiers. Le thé au beurre et le tsampa restent les piliers, tandis que des friandises saisonnières comme les abricots secs ou les épinards frais apparaissent brièvement en été. Les saveurs sont modestes mais réconfortantes, conçues pour nourrir plutôt qu’impressionner. Pourtant, pour le voyageur, partager un tel repas est inoubliable, non pour sa complexité, mais pour le sentiment d’appartenance qu’il inspire. Assis parmi les moines, en sirotant du thé salé et en mangeant dans la même marmite, on crée un lien qui transcende les frontières culturelles. Ces saveurs incarnent la philosophie du Ladakh : une nourriture enracinée dans l’humilité, partagée librement entre les murs des cuisines sacrées.

Préserver l’héritage des cuisines monastiques

Tourisme durable et protection des traditions monastiques

À mesure que le tourisme se développe au Ladakh, les cuisines monastiques affrontent à la fois des opportunités et des risques. Les visiteurs apportent curiosité et ressources, mais des comportements négligents peuvent perturber des pratiques sacrées. Un tourisme durable suppose d’informer les voyageurs que la cuisine est un espace spirituel, et non une simple attraction. Certains monastères collaborent avec des ONG pour élaborer des lignes directrices protégeant les traditions tout en accueillant les hôtes : former des guides à expliquer les coutumes, limiter la taille des groupes, veiller à ce que les dons soutiennent l’entretien de la cuisine. En cultivant cette conscience, le Ladakh peut sauvegarder son héritage, permettant aux voyageurs d’apprendre sans compromettre l’authenticité. Préserver les cuisines, c’est maintenir la dignité spirituelle qui les rend extraordinaires autant que la culture qui les a façonnées.

Communautés locales et continuité des cuisines sacrées

Les cuisines monastiques dépendent étroitement du soutien des communautés locales. Les agriculteurs donnent des céréales, les éleveurs fournissent beurre et lait, et les villageois se portent volontaires durant les fêtes. Cette réciprocité maintient le monastère au rythme de la vie villageoise. Pour les habitants, offrir à la cuisine est un acte de mérite, une manière de participer au tissu spirituel du Ladakh. Cette continuité préserve les traditions de la fossilisation : les cuisines restent des lieux vivants où culture, foi et communauté se rencontrent. Les visiteurs qui assistent à cet échange perçoivent la résilience de l’héritage ladakhi, voyant que ces cuisines sacrées perdurent non par l’isolement, mais par leur intégration au peuple qu’elles servent.

Leçons pour la vie moderne tirées des cuisines monastiques du Ladakh

À l’ère de la restauration rapide et des distractions numériques, les cuisines des monastères du Ladakh enseignent la lenteur, la gratitude et la communauté. Elles rappellent que cuisiner peut être méditatif, que partager un repas tisse l’harmonie, et que se nourrir engage le corps autant que l’esprit. Pour les lecteurs européens, ces leçons dépassent le cadre du voyage. La simplicité d’un thé au beurre partagé entre moines exprime des vérités universelles : l’accomplissement naît moins de l’abondance que de la présence, moins du spectacle que du lien. De retour chez nous, nous pouvons aborder nos propres cuisines avec un regard renouvelé, traitant chaque repas comme une occasion d’entretenir gratitude et convivialité.

Conclusion : écouter les voix derrière les murs sacrés

Dans les cuisines des monastères du Ladakh, on découvre plus que des recettes : on y rencontre des récits de résilience, de dévotion et de communauté. Les voix derrière les murs sacrés parlent à travers le crépitement du bois, la vapeur qui s’élève des marmites, les chants qui bénissent chaque repas. Pour les voyageurs, ces cuisines dévoilent une intimité de la vie monastique, rappelant que la spiritualité se vit non seulement dans les salles de prière, mais aussi dans des cuisines emplies de rires, d’efforts et du parfum du thé au beurre. Écouter ces voix, c’est entrevoir l’âme du Ladakh, où le sacré réside autant dans l’acte quotidien de cuisiner que dans la solennité du rituel.

Foire aux questions

Que mangent généralement les moines dans les monastères du Ladakh ?

Les moines des monastères du Ladakh mangent des repas simples et nourrissants, adaptés à la haute altitude. Les aliments de base incluent le tsampa (farine d’orge grillée), le thé au beurre, le riz, les lentilles et des légumes de saison. En été, des produits frais comme les épinards et les abricots apparaissent ; en hiver, on privilégie des aliments conservés comme les navets ou autres légumes racines séchés. Les repas sont rarement élaborés, et leur simplicité reflète les valeurs bouddhistes de modération et d’humilité. Assis en rangées, les moines mettent l’accent sur la communauté plus que sur l’individu. Pour les visiteurs, partager ces repas offre une fenêtre sur une culture où l’alimentation possède une signification autant spirituelle que pratique.

Les visiteurs peuvent-ils partager les repas dans une cuisine de monastère ?

Certains monastères du Ladakh permettent aux visiteurs de partager les repas, notamment lors des festivals ou d’occasions particulières. Cette participation suppose toutefois le respect de règles implicites : attendre d’être invité, s’asseoir calmement en rangées, manger avec gratitude. Il est essentiel de ne pas gaspiller la nourriture ni de perturber le rythme spirituel du repas. Pour de nombreux voyageurs, ces moments comptent parmi les plus mémorables du séjour : on n’observe plus seulement le Ladakh, on y participe. Partager un bol de riz ou un thé au beurre avec les moines révèle la chaleur et l’inclusivité au cœur de la vie monastique.

Pourquoi les cuisines monastiques sont-elles considérées comme des espaces sacrés ?

Au Ladakh, les cuisines monastiques sont sacrées parce qu’elles unissent nécessité quotidienne et pratique spirituelle. La cuisine s’effectue en pleine conscience, souvent accompagnée de chants ou de prières, transformant des gestes ordinaires en actes de dévotion. Les repas sont précédés de bénédictions, renforçant le lien entre nourriture et gratitude. Pont entre moines et communautés locales, la cuisine reçoit des dons et étend l’hospitalité. Ainsi, elle dépasse sa fonction utilitaire pour devenir un sanctuaire où foi et nourriture convergent. Les respecter comme des lieux sacrés, c’est reconnaître la profondeur culturelle des monastères du Ladakh et préserver leur intégrité.

Comment les voyageurs peuvent-ils contribuer à préserver les cuisines monastiques ?

Les voyageurs peuvent soutenir la préservation en abordant ces cuisines avec révérence et responsabilité : suivre les règles, demander la permission avant d’entrer, éviter les comportements perturbateurs comme la photographie inopportune. Les dons de nourriture ou de fournitures sont souvent bienvenus et contribuent directement à leur fonctionnement. Choisir des circuits et des guides soucieux des aspects culturels aide également à protéger les traditions. En partageant leurs expériences avec discernement, sans sensationnalisme, les visiteurs peuvent sensibiliser d’autres personnes. Préserver ces cuisines, c’est contribuer à leur continuité afin qu’elles demeurent des espaces vivants et authentiques.

« Dans les cuisines les plus humbles du Ladakh, l’essence de la spiritualité mijote en silence, nous rappelant que la dévotion se trouve souvent dans les gestes les plus ordinaires. »

Pour celles et ceux qui se rendent au Ladakh, la cuisine du monastère offre une leçon qui dépasse le voyage : la nourriture, la communauté et la prière sont indissociables, et les histoires les plus profondes se racontent souvent non dans les grandes salles, mais dans le chuchotement d’une marmite frémissant sur un foyer enfumé.

À propos de l’autrice

Elena Marlowe est une écrivaine née en Irlande qui vit aujourd’hui dans un village paisible près du lac Bled, en Slovénie.

Elle compose des chroniques de voyage élégantes et narratives, révélant les liens entre rituels du quotidien et couches d’histoire. Son travail explore souvent cuisines, marchés et cours de monastères — ces lieux intimes où la culture se dévoile par des gestes, des arômes et des repas partagés.

Forte d’une expérience en écriture sur le patrimoine culturel, Elena mêle observation attentive et voix posée et lyrique, guidant ses lecteurs à travers les paysages tout en honorant celles et ceux qui les façonnent. Elle est reconnue pour son rythme gracieux, le sens du détail et un ton calme et réfléchi.

Lorsqu’elle n’écrit pas, elle arpente les sentiers au bord du lac, un carnet à la main, esquissant des scènes pour de futurs essais et rencontrant des artisans dont les histoires deviennent souvent la pulsation discrète de ses chroniques.