Là où l’eau trace la mémoire du temps dans le désert froid du Ladakh

Par Elena MarloweIntroduction : Suivre le cours des eaux de fonte

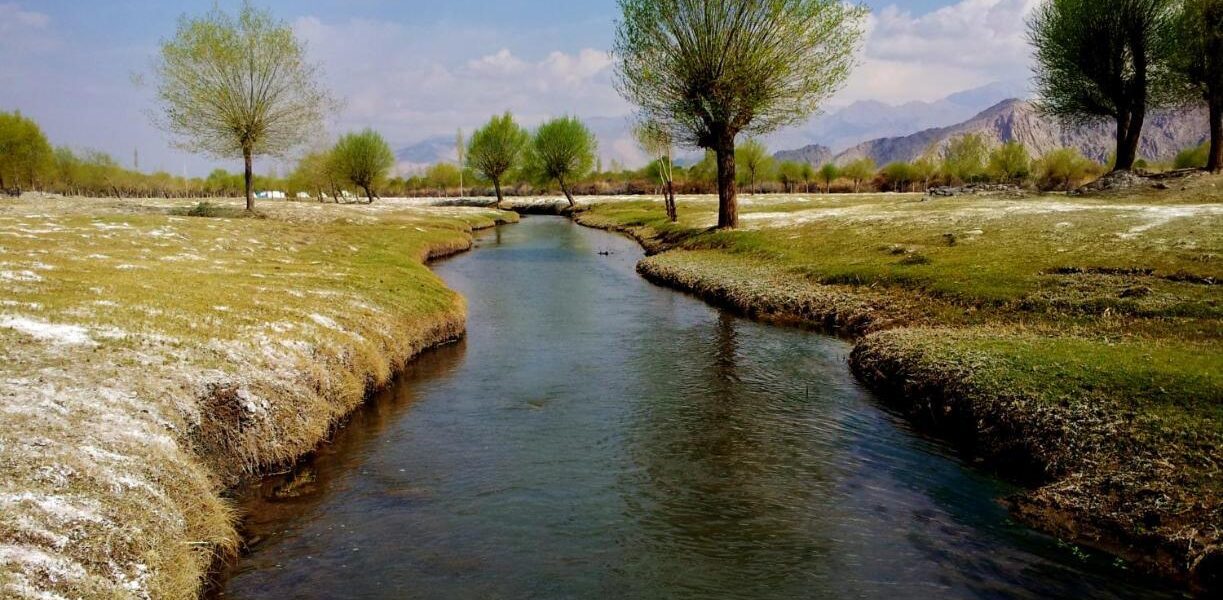

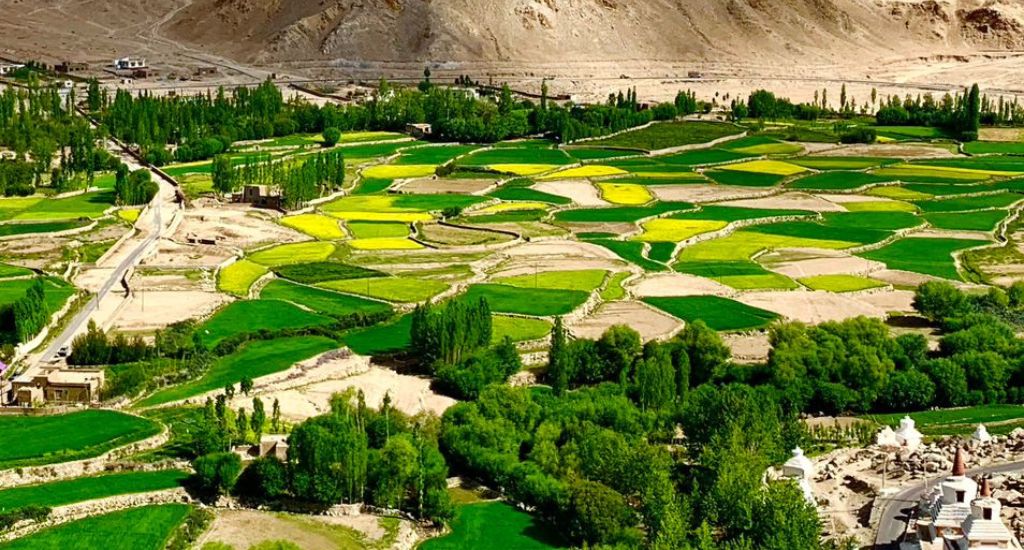

En arrivant au Ladakh, on est immédiatement frappé par la beauté austère d’un désert d’altitude où les rivières apparaissent comme des fils d’argent dans un paysage autrement ocre et pierreux. Les vallées semblent sculptées non seulement par le temps géologique mais aussi par des siècles d’efforts humains pour tirer la vie d’un sol aride. Pour le voyageur européen habitué à des climats tempérés, où l’eau coule abondamment et les champs verdoyants s’étendent à perte de vue, la première impression du Ladakh est celle de la sécheresse et de la fragilité. Pourtant, cachée dans cette fragilité se trouve une tradition sophistiquée de gestion de l’eau qui a permis à des générations de Ladakhis de prospérer. Le terrain est rude — des altitudes au-delà de 3 000 mètres, des précipitations rares de moins de 100 mm par an, et un sol qui semble d’emblée inhospitalier. Et pourtant, les champs d’orge ondulent au vent, les abricotiers fleurissent au printemps, et les villages brillent de taches vertes entourées de falaises stériles. Ce contraste amène une question : comment l’eau a-t-elle été gérée ici pendant des siècles ? La réponse réside dans un ancien système de canaux, appelés localement khuls, qui transportent l’eau de fonte glaciaire sur de longues distances. Ces canaux ne sont pas seulement des infrastructures pratiques ; ce sont des artères culturelles, façonnant la vie communautaire et symbolisant la résilience. En traversant pour la première fois un village ladakhi, on entend le léger gargouillis de l’eau serpentant à travers des canaux bordés de pierres. Ce ne sont pas des filets fortuits mais des lignes de vie soigneusement dirigées. Chaque son de l’eau qui coule rappelle que la survie ici est un accomplissement collectif, dépendant de la coopération, de la patience et d’une compréhension intime du monde naturel.

L’invention ancestrale du système des Khuls

Origines des canaux d’irrigation du Ladakh

Bien avant que l’ingénierie moderne n’atteigne ces vallées reculées, les Ladakhis avaient déjà imaginé leurs propres solutions remarquables à la rareté. Le système khul, un réseau complexe de canaux d’altitude, remonterait à plus de mille ans. Les traditions orales en font remonter les racines aux premiers établissements installés dans ces vallées, apportant avec eux non seulement du bétail et des semences, mais aussi le savoir collectif de la maîtrise de l’eau. Le génie réside dans la simplicité : en détournant l’eau de fonte des glaciers et des ruisseaux, des canaux pouvaient apporter la vie sur des pentes autrement stériles. En Europe, les aqueducs tels que ceux construits par les Romains sont célébrés comme des prouesses de civilisation. Au Ladakh, les khuls ont une signification similaire, bien qu’ils restent largement méconnus en dehors de la région. Ces canaux reflètent une société qui comprenait son environnement fragile et qui a répondu par l’innovation plutôt que par la conquête. Les traces archéologiques, les anciens revêtements de pierre et les archives historiques des monastères témoignent d’une longue tradition de construction, de réparation et même de bénédiction cérémonielle de ces systèmes d’irrigation. Pour le voyageur, se tenir près d’un canal vieux de plusieurs siècles qui transporte encore l’eau vers des terrasses verdoyantes, c’est comme toucher l’histoire en mouvement. Chaque pierre posée sur son parcours raconte une histoire d’effort collectif, rappelant que la survie au Ladakh n’a jamais été une entreprise individuelle mais une mission partagée.Les premiers établissements

Les premiers villages du Ladakh étaient stratégiquement situés là où des khuls pouvaient être creusés. Sans potentiel d’irrigation, aucun établissement ne pouvait durer. Cela a déterminé la géographie humaine de la région.Ingéniosité autochtone

Plutôt que de compter sur des technologies extérieures, les Ladakhis ont développé des systèmes adaptés à leur environnement, équilibrant gravité, pente et débit. Cette adaptation a assuré la durabilité pendant des générations.Dimension spirituelle

Les monastères consignaient et sanctifiaient souvent la construction des khuls. L’eau était considérée comme sacrée, et construire des canaux relevait non seulement du technique mais aussi du spirituel.Continuité historique

Contrairement aux solutions temporaires, ces systèmes ont duré des siècles. Leur endurance témoigne d’un soin constant, d’une transmission du savoir et de la force des traditions communautaires.Comment les villageois ont canalisé l’eau des glaciers

Le véritable éclat du système khul réside dans la maîtrise technique du guidage de l’eau sans machines ni pompes. Les villageois cartographiaient les pentes avec un œil pour les gradients, veillant à ce que l’eau coule régulièrement sur des distances parfois supérieures à plusieurs kilomètres. Avec de simples outils, des pierres, de la boue et du bois, ils ont créé des chemins durables équilibrant la force de la gravité et le besoin de contrôle. À première vue, un khul peut sembler être une tranchée étroite, mais sa conception révèle un calibrage minutieux. Une pente trop raide, et l’eau se précipite destructivement ; trop douce, et l’écoulement stagne. Les agriculteurs ladakhis ont maîtrisé cet équilibre grâce à des générations d’observation et de pratique. Leurs méthodes anticipaient l’hydrologie moderne par leur compréhension intuitive de la vitesse, de la pression et du volume. Chaque printemps, à mesure que les glaciers commencent à fondre, des équipes de villageois travaillent ensemble pour dégager les canaux de la glace et des débris. Ces efforts collectifs réaffirment les liens tout en garantissant la survie. Être témoin de ce rituel annuel, c’est comprendre que l’ingénierie ici n’est pas seulement une science — c’est aussi une culture, une obligation et une répétition de solidarité.Mesurer les pentes

Sans instruments modernes, les villageois utilisaient des lignes de visée, l’expérience et une mémoire partagée du terrain pour décider des gradients. La précision naissait de la familiarité plutôt que du calcul.L’art de la pierre et de la boue

Les canaux sont bordés de pierres pour prévenir l’érosion, scellés avec de la boue et renforcés avec des pieux en bois. Ces matériaux étaient choisis non seulement pour leur disponibilité mais aussi pour leur capacité à s’adapter au cycle gel-dégel.Entretien saisonnier

Chaque année avant les semailles, les villageois se rassemblent pour réparer les khuls. Cet événement est à la fois un travail et une fête, symbolisant le renouveau de la vie communautaire autant que celui de l’agriculture.Travail d’équipe et rôles

Les tâches sont réparties entre les foyers : les hommes dégagent les pierres, les femmes tassent la boue, les enfants apportent de l’eau ou du matériel. Chacun participe, car tous dépendent de l’arrivée de l’eau.Un savoir partagé transmis au fil des générations

Contrairement à l’enseignement formel, la transmission des connaissances en irrigation au Ladakh s’effectue par la pratique vécue. Un enfant apprend en accompagnant ses parents au khul, en écoutant des récits, et en absorbant non seulement les techniques mais aussi les valeurs de responsabilité et de coopération. Au fil des siècles, cette tradition orale a assuré la continuité sans manuels écrits. Ce qui est transmis, ce n’est pas seulement le « comment » mais aussi le « pourquoi » — pourquoi l’équité est essentielle, pourquoi l’entretien est sacré, et pourquoi la négligence met tout le monde en danger. Les visiteurs européens s’émerveillent souvent de l’informalité de ce système, mais c’est précisément cette informalité qui le soutient. En inscrivant le savoir dans la vie quotidienne, les Ladakhis en garantissent la survie. Chaque génération hérite du canal non comme une propriété mais comme une confiance. Le khul devient une métaphore de la communauté elle-même : fragile mais durable, vulnérable mais résiliente. Les voyageurs qui passent du temps avec les anciens dans les villages réalisent vite que les plus grands ingénieurs sont souvent des agriculteurs aux mains burinées et à la sagesse tranquille. Leur expertise n’est pas académique mais expérientielle, forgée par des vies entières à observer l’eau se comporter sous le soleil et la neige. C’est un savoir écrit non dans des livres mais dans les champs et les pierres.Apprendre en faisant

Les enfants accompagnent les adultes aux canaux pendant les réparations. En tassant la boue ou en transportant des pierres, ils acquièrent des techniques sans leçons formelles.Les histoires comme éducation

Les aînés racontent des légendes de l’eau, mêlant mythe et histoire, assurant que le respect des canaux est aussi profondément enraciné que les compétences pour les entretenir.Continuité à travers le rituel

Les festivals liés à l’eau servent aussi de moments d’apprentissage, où les jeunes villageois observent non seulement le travail mais aussi la révérence qui y est attachée.Résilience de la tradition orale

Dans un monde numérique, la dépendance du Ladakh à l’oralité peut sembler fragile, mais en réalité elle s’est révélée remarquablement durable, maintenant le système des khuls en vie pendant des siècles.

Communauté et coopération : la vie le long des canaux

Rituels et festivals de partage de l’eau

Au Ladakh, l’eau n’est jamais simplement libérée dans les champs ; elle arrive avec cérémonie, prière et souvent célébration. Chaque printemps, lorsque les khuls sont rouverts après le gel de l’hiver, les villages se rassemblent pour des rituels qui sanctifient le flux de cette eau vitale. Ces événements ne sont pas seulement religieux mais profondément sociaux, renforçant les liens de coopération. Les canaux sont bénis, la bière d’orge est partagée, et les enfants s’ébattent joyeusement dans les premiers filets. Les festivals liés à l’eau incarnent gratitude et solidarité : célébrer l’eau, c’est reconnaître que la survie ici est collective. Ces rituels résonnent à travers les vallées, chacun avec ses variantes locales. Certains villages honorent des divinités protectrices, d’autres déposent des offrandes auprès de petits sanctuaires au bord des khuls. Les moines psalmodient en arrière-plan tandis que les villageois réparent les canaux. Pour les voyageurs, ces cérémonies révèlent une vérité essentielle : au Ladakh, l’eau est bien plus qu’une utilité ; elle est un fil sacré qui tisse communauté, économie et foi. Les festivals garantissent que la responsabilité de l’entretien n’est pas pesante mais joyeuse, enveloppée de sens culturel.Bénédictions saisonnières

Au début de la saison d’irrigation, un rassemblement communautaire inclut souvent des chants et des offrandes. Ce moment transforme la réouverture d’un canal en un rituel d’espoir pour de bonnes récoltes.Gratitude collective

Les rituels enseignent la gratitude comme valeur commune, rappelant aux villageois que l’eau n’est pas acquise mais obtenue grâce à la nature et à la coopération.La fête dans le labeur

Les réparations et les bénédictions s’entrelacent. Le travail est suivi de chants et de repas partagés, veillant à ce que l’entretien des canaux soit perçu comme festif plutôt que monotone.Intégration de la foi

Qu’il s’agisse des traditions bouddhistes ou animistes locales, les cérémonies de l’eau relient le pratique au spirituel, nourrissant la foi en même temps que l’agriculture.Le rôle des agriculteurs et des monastères dans la gestion

La gestion des canaux d’irrigation du Ladakh reflète un équilibre entre autorité séculière et spirituelle. Les agriculteurs prennent en charge l’entretien quotidien et la distribution, tandis que les monastères apportent supervision morale et bénédictions. Ce double système garantit que l’allocation de l’eau soit équitable, respectée et ancrée dans des valeurs partagées. Dans de nombreux villages, les moines participent aux rituels saisonniers, conférant une légitimité spirituelle au travail des agriculteurs. Le résultat est un modèle de gouvernance qui marie pragmatisme et devoir sacré. La fonction de churpon, ou maître de l’eau, illustre cet équilibre. Choisis chaque année, les churpons sont investis de la responsabilité de répartir l’eau équitablement entre les foyers. Leur autorité est pratique mais renforcée par des normes culturelles et des bénédictions religieuses. Défier un churpon n’est pas seulement enfreindre des règles — c’est troubler l’harmonie. Cette intégration de la religion, de la communauté et de l’agriculture illustre une forme de gouvernance que les sociétés industrielles ignorent souvent.L’autorité des agriculteurs

Les agriculteurs apportent leur expertise pratique pour garantir l’efficacité des canaux. Leur sagesse concrète constitue l’épine dorsale de la gestion.La guidance monastique

Les monastères assurent la surveillance, rappelant aux communautés que l’eau est sacrée et que les décisions doivent être guidées par l’éthique autant que par l’efficacité.Le rôle du churpon

Élu par consensus, le churpon attribue les tours d’eau et résout les conflits. Son autorité incarne à la fois la confiance et la responsabilité.Harmonie entre les sphères

La collaboration entre agriculteurs laïcs et monastères spirituels illustre un modèle de gouvernance enraciné dans le respect, l’équilibre et la continuité.Histoires de villages qui dépendent encore des khuls

Pour comprendre la pertinence durable des khuls, il faut écouter les récits des villages qui en dépendent encore entièrement. Dans un petit village près de Leh, un ancien se souvient comment un canal obstrué avait un jour menacé toute la récolte d’orge. Au lieu de se rejeter la faute, les villageois travaillèrent toute la nuit au clair de lune pour dégager glace et débris. Le lendemain matin, l’eau revint et les champs furent sauvés. De tels récits mettent en lumière la résilience et la solidarité ancrées dans la vie ladakhie. Pour le voyageur, ces histoires révèlent plus que des tactiques de survie ; elles incarnent une vision du monde où l’interdépendance est centrale. Chaque récit souligne que les canaux ne sont pas des reliques mais des lignes de vie actives. Même si certains villages expérimentent avec des conduites modernes, beaucoup continuent de s’appuyer sur les khuls centenaires, entretenus à mains nues et dans un esprit collectif. Leur persistance prouve l’efficacité et la pertinence du système, même dans un monde en mutation.Histoires orales

Les aînés transmettent souvenirs de défis et solutions, veillant à ce que les jeunes générations apprennent la résilience par le récit.Héroïsme collectif

Les villageois se rappellent souvent des nuits passées à réparer les canaux dans des conditions extrêmes. Ce labeur partagé devient source de fierté et d’identité.Continuité à l’époque moderne

Même avec la technologie disponible, de nombreux villages choisissent de maintenir le système des khuls, preuve de son adaptabilité et de son importance culturelle.Perspective du voyageur

Écouter ces histoires en tant qu’étranger offre un aperçu des valeurs de coopération, de patience et d’héroïsme discret souvent absentes de la vie urbaine.

L’eau dans le désert froid : l’agriculture contre toute attente

Eaux glaciaires et champs d’orge

À première vue, le Ladakh semble hostile à l’agriculture. Le sol est rocailleux, les pluies insignifiantes et le climat impitoyable. Pourtant, en parcourant les villages, on voit onduler des vagues dorées d’orge sous le soleil des montagnes. Le secret réside dans le détournement ingénieux de l’eau de fonte des glaciers. Chaque été, lorsque les neiges fondent, l’eau est canalisée par les khuls vers des champs en terrasses patiemment aménagés le long des pentes. Sans ces canaux, le désert froid resterait stérile. Grâce à eux, il devient un patchwork de vie. L’orge est la pierre angulaire de l’agriculture ladakhie. Résistante, adaptée au froid et aux hautes altitudes, elle est bien plus qu’une culture : elle est intégrée aux rituels, à la cuisine et même aux boissons locales comme le chang. Sa survie est indissociable du système khul, qui veille à ce que chaque tige reçoive sa part d’eau de fonte. Les agriculteurs synchronisent leurs semailles avec le rythme de la fonte glaciaire. Rater ce créneau, c’est risquer de perdre toute la saison. Le délicat équilibre entre le calendrier de la nature et la diligence humaine compose une danse de survie qui dure depuis des siècles. Se tenir près d’un canal et regarder l’eau s’écouler dans des terrasses d’orge, c’est contempler la respiration même de la civilisation. Ces champs sont la preuve vivante que l’ingéniosité humaine peut tirer l’abondance de la rareté, transformant un désert froid en un berceau de subsistance.La culture résiliente

L’orge survit là où d’autres céréales échouent. Sa capacité à endurer l’air raréfié et les saisons courtes la rend vitale pour l’alimentation et la culture ladakhies.Synchronisation avec la fonte

Le calendrier des semailles suit les cycles glaciaires. Les agriculteurs attendent le moment exact où les canaux débordent d’eau, garantissant que les graines ne périssent pas dans un sol sec.L’orge dans la culture

Du tsampa (farine grillée) au chang, l’orge façonne la cuisine ladakhie. Les festivals présentent souvent des offrandes d’orge comme symboles de prospérité.L’orge comme identité

Pour de nombreux villageois, les champs d’orge ne sont pas seulement des sources de nourriture mais un patrimoine vivant, les reliant aux ancêtres qui travaillaient la même terre sous les mêmes montagnes.Les rythmes saisonniers des semailles et des récoltes

L’agriculture au Ladakh suit un rythme aussi précis que n’importe quelle horloge, dicté non par la technologie mais par la nature. Les semailles commencent dès que l’eau de fonte s’écoule de manière fiable dans les canaux, généralement en mai ou juin. Les villageois travaillent ensemble, chaque famille prenant son tour selon les plannings gérés par le churpon. À la fin de l’été, les champs sont des tapis verts scintillant sous un ciel clair. La récolte suit rapidement en septembre, avant le retour du gel. En quelques mois à peine, la vie passe de la graine au grain dans un drame accéléré de survie. Ce rythme saisonnier est à la fois pratique et spirituel. Les chants accompagnent les semailles, les prières marquent les étapes de croissance, et les festivals célèbrent la récolte. Manquer une étape, c’est perturber non seulement l’agriculture mais aussi le battement du cœur communautaire. Les agriculteurs vivent en harmonie avec ces cycles, leurs vies façonnées par le murmure du canal et la fonte des glaciers. Pour le voyageur, il est frappant de voir comment tout le village bouge à l’unisson, uni par le même rythme de l’eau et du temps. La précision requise ici rivalise avec n’importe quel système agricole moderne, mais elle est atteinte sans machines, reposant uniquement sur la coopération communautaire et la sagesse traditionnelle.Préparatifs du printemps

Les champs sont débarrassés des pierres, les canaux réparés et les semences préparées bien avant l’arrivée de l’eau. L’anticipation compte autant que l’exécution.Croissance estivale

En été, les champs deviennent d’un vert éclatant, surveillés quotidiennement pour assurer une irrigation constante et contrôler les parasites.Récolte automnale

Au début de l’automne, les familles se rassemblent pour récolter orge et pois. Le travail est rapide, collectif et festif, accompagné de chants et de repas partagés.Repos hivernal

Les champs dorment sous le gel et la neige, mais les canaux ne sont jamais oubliés. Même dans le silence, la mémoire de l’eau circule dans les conversations communautaires.Durabilité de l’agriculture d’altitude

La durabilité n’est pas un mot à la mode au Ladakh — c’est une nécessité. L’agriculture en haute altitude dépend d’un équilibre délicat : utiliser trop d’eau, et les champs s’érodent ; trop peu, et les cultures échouent. Les villageois adoptent donc des pratiques raffinées au fil des siècles. La rotation des cultures préserve la fertilité des sols, les cultures mixtes réduisent les risques et les plannings communautaires assurent l’équité de l’eau. Contrairement à l’agriculture industrielle qui privilégie souvent le rendement, l’agriculture ladakhie met l’accent sur l’endurance. L’objectif n’est pas de maximiser la récolte mais de garantir la survie année après année. Le système khul lui-même incarne la durabilité. Construit avec des matériaux locaux, il ne nécessite aucune énergie externe et s’adapte naturellement aux cycles environnementaux. L’entretien est communautaire, répartissant la responsabilité et réduisant l’exploitation. Même face au changement climatique, le système fait preuve de résilience, offrant des leçons précieuses sur la manière dont l’humanité peut s’adapter à la rareté sans détruire les écosystèmes. Pour les lecteurs européens habitués à l’abondance des supermarchés, cette durabilité peut sembler austère. Pourtant, parcourir ces villages permet de réaliser qu’ici l’abondance se mesure autrement — non par l’excès mais par la continuité, non par le surplus mais par la survie. Ces perspectives sont vitales à une époque où la crise climatique mondiale menace la sécurité hydrique partout.Rotation des cultures

En alternant l’orge avec pois ou légumes, les agriculteurs maintiennent la fertilité des sols, assurant la productivité sans engrais artificiels.Culture mixte

La culture de plusieurs espèces dans de petites parcelles réduit le risque d’échec total et diversifie l’alimentation, renforçant la sécurité alimentaire.Équité dans l’irrigation

Les plannings gérés par les churpons garantissent à chaque famille l’accès à l’eau. Cette équité est essentielle autant à la durabilité qu’à l’écologie.Leçons pour le monde

Le système khul démontre que la résilience naît de la simplicité, de la coopération et de l’harmonie avec la nature plutôt que de l’excès technologique.

L’architecture cachée de la pierre et de la terre

Techniques de construction de canaux à 3 000 mètres

Construire des canaux d’irrigation au Ladakh n’est pas une mince affaire. À plus de 3 000 mètres, l’air est raréfié, les températures varient fortement entre le jour et la nuit, et la terre résiste à tout façonnage. Pourtant, les villageois, avec peu plus que des outils manuels et une connaissance intime du terrain, ont maîtrisé l’art de la construction de canaux. Contrairement aux aqueducs européens avec leurs arches monumentales, les canaux du Ladakh murmurent la modestie. Ils se fondent dans le paysage, souvent invisibles à un œil non averti, car leur but n’est pas la grandeur mais la survie. La construction commence par une étude minutieuse de la pente. Un khul doit suivre le contour naturel de la montagne pour maintenir un flux régulier. Trop raide, et l’eau se précipite destructivement ; trop plat, et elle stagne. Cet équilibre délicat est évalué par l’expérience plutôt que par des instruments mathématiques. Les aînés transmettent le savoir de lecture des crêtes, des roches et des ombres, transformant le paysage en plan. Une fois le tracé choisi, le travail commence. Des murs de pierres sont empilés à la main, renforcés de plâtre de boue. Parfois, des auges en bois de saule ou de peuplier sont taillées pour franchir des passages. Chaque section de khul est un témoignage de résilience : assez flexible pour résister aux cycles gel-dégel des hivers himalayens, mais assez solide pour transporter les torrents de fonte. Les structures peuvent sembler fragiles, mais elles perdurent des décennies, voire des siècles, car elles sont continuellement renouvelées. Pour un voyageur observant les villageois penchés sur les pierres à l’aube, il est saisissant de réaliser que l’architecture ici n’est pas une affaire de permanence mais d’harmonie avec le changement.Étudier la pente

Les villageois utilisent l’intuition et la tradition plutôt que les instruments. La pente elle-même devient enseignante, guidant le tracé du canal.Maçonnerie de pierre

Des pierres plates sont soigneusement posées pour créer des murs de soutènement. La boue sert de mortier, souple et réparable chaque saison.Structures en bois

Là où la pierre ne suffit pas, le bois comble les passages ou dirige le flux à travers les ravins, alliant architecture et improvisation.Endurance dans la simplicité

La fragilité apparente de ces matériaux dissimule leur force. Leur adaptabilité aux cycles climatiques garantit leur longévité.Outils, pierres et sagesse de la simplicité

Les outils utilisés pour la construction des canaux sont simples : pelles, pics, paniers pour transporter la terre et cordes. Pourtant, dans cette simplicité se cache un véritable génie. En refusant la complexité, les Ladakhis ont garanti que chaque génération puisse construire et réparer les canaux sans dépendre de chaînes d’approvisionnement extérieures. Les pierres proviennent des pentes voisines, la boue des berges des rivières, le bois des bosquets locaux. Rien n’est importé, rien n’est gaspillé. Cette reliance sur les matériaux locaux inscrit le système des khuls dans une logique de durabilité. Chaque canal représente non seulement une œuvre d’ingénierie mais aussi une leçon d’humilité écologique — utiliser uniquement ce que la terre offre, ni plus ni moins. Pour le voyageur habitué à l’acier et au béton, cette modestie est une révélation. Elle rappelle que la force ne réside pas toujours dans la modernité ; souvent, elle se trouve dans des traditions qui s’adaptent à l’environnement au lieu de le dominer. Les récits abondent de villageois improvisant des outils à partir d’instruments agricoles cassés, réparant les canaux à mains nues ou érigeant des digues avec des fagots de broussailles. Ces méthodes ne sont pas inférieures mais appropriées, garantissant que l’entretien puisse être réalisé sans délai. La sagesse de la simplicité assure la continuité, faisant du système khul l’une des formes les plus résilientes d’ingénierie hydraulique au monde.Matériaux locaux

Chaque ressource est prélevée à distance de marche, assurant durabilité et indépendance vis-à-vis des économies extérieures.Outils simples

Les pelles et les paniers suffisent pour creuser et transporter la terre. L’absence de machines n’est pas une limite mais un atout dans ce terrain fragile.Improvisation

Lorsque les outils se cassent, ils sont réparés ou remplacés par ce qui est disponible, prouvant que l’adaptabilité est essentielle à la survie.Force par l’humilité

En s’appuyant sur des outils et des matériaux modestes, les Ladakhis atteignent durabilité et résilience, une leçon pour les sociétés modernes confrontées aux limites écologiques.Signification culturelle au-delà de l’agriculture

Les khuls comme chemins sacrés

Au Ladakh, les canaux ne sont pas seulement des lignes de vie pour les cultures — ce sont des chemins sacrés qui transportent autant de bénédictions que d’eau. De nombreux villageois décrivent l’écoulement d’un khul comme le reflet du parcours humain : né de la pureté glaciale des glaciers, serpentant parmi les obstacles, et nourrissant enfin les champs de la communauté. Cette métaphore spirituelle transforme un canal de boue et de pierre en une présence vénérée du quotidien. Traverser un khul sans précaution, le polluer ou en bloquer l’écoulement est perçu comme un manque de respect non seulement envers les voisins mais aussi envers l’ordre spirituel de la vallée. Les voyageurs remarquent souvent de petits sanctuaires au bord des canaux. Ils sont dédiés à des divinités locales ou à des esprits protecteurs censés veiller sur la pureté de l’eau. Des offrandes d’orge, des lampes au beurre et de l’encens sont déposés sur des pierres où l’eau scintille au soleil. Pendant les festivals, des moines parcourent parfois les khuls en récitant des bénédictions qui se diffusent avec le courant. Pour les villageois, ces rituels renforcent la conviction que l’eau est sacrée et que les canaux ne sont pas seulement des infrastructures humaines mais des conduits d’énergie divine. Cette perception sacrée façonne les comportements. Dès leur enfance, les enfants apprennent à respecter l’eau, à la puiser avec des mains propres et à éviter le gaspillage. Cette révérence garantit la durabilité, non par des règlements mais par des valeurs culturelles. Pour un étranger, ce profond respect peut sembler symbolique, mais au Ladakh il est pratique : traiter l’eau comme sacrée assure qu’elle soit préservée pour tous.Sanctuaires au bord de l’eau

De nombreux khuls possèdent des autels de pierre où sont déposées des offrandes. Ces sanctuaires rappellent aux villageois la garde spirituelle de leurs canaux.Bénédictions rituelles

Les moines psalmodient et aspergent les canaux d’eau bénite, unissant la dévotion religieuse à la survie agricole.Respect au quotidien

Dès l’enfance, les villageois apprennent à ne pas gaspiller l’eau ni à marcher sans précaution dans les canaux. La révérence se traduit en comportements durables.Métaphores de la vie

Le parcours d’un canal — du glacier au champ — est perçu comme symbolique du chemin humain, renforçant le sens spirituel dans la nécessité matérielle.Symbolisme de l’eau dans les systèmes de croyance ladakhis

Au Ladakh, l’eau est plus qu’un élément ; elle est un symbole tissé dans la pensée religieuse, culturelle et philosophique. Dans la cosmologie bouddhiste, elle représente clarté, pureté et compassion. Les rituels commencent souvent par des offrandes d’eau, reconnaissant son rôle d’essence vitale. Dans les traditions animistes locales, rivières et canaux sont personnifiés comme des esprits auxquels il faut offrir des présents. Cette double couche de symbolisme — bouddhiste et indigène — crée un tissu culturel où chaque goutte a du sens. Pendant les cérémonies, des bols d’eau sont remplis comme actes de mérite, symbolisant une générosité qui devrait s’écouler sans fin. Les villageois associent souvent l’équité de la distribution de l’eau à l’équité de la vie elle-même. Recevoir son tour d’irrigation n’est pas seulement une question pratique mais une validation d’appartenance. Le canal devient symbole de justice, unifiant la société. Pour le voyageur, être témoin de ce symbolisme apporte une leçon d’humilité. Là où les sociétés modernes réduisent souvent l’eau à une marchandise, le Ladakh l’élève en philosophie. Elle devient à la fois matière et métaphore, rappelant que la survie dépend non seulement de l’ingénierie mais aussi des récits que nous tissons sur le monde.Significations bouddhistes

Dans la pratique bouddhiste, l’eau symbolise pureté et compassion. Les bols rituels remplis d’eau reflètent ces valeurs dans la vie quotidienne.Racines animistes

Avant le bouddhisme, les esprits de l’eau étaient vénérés comme gardiens. Ces croyances persistent à travers les offrandes déposées le long des canaux.Justice et équité

La distribution équitable de l’eau est perçue comme un symbole d’harmonie sociale, renforçant l’ordre moral du village.Leçons pour les voyageurs

En observant rituels et symboles, les visiteurs comprennent comment le Ladakh unit besoins de survie et profondeur philosophique.Festivals et cérémonies autour de l’eau

Les festivals au Ladakh sont souvent rythmés par l’eau. La réouverture des khuls après l’hiver est marquée par des célébrations mêlant travail, musique et rituel. Les enfants dansent le long des berges, les femmes préparent des repas collectifs, et les hommes consolident les parois des canaux en psalmodiant des prières. Ces cérémonies transforment la nécessité en joie, inscrivant l’eau dans le calendrier culturel. Dans certains villages, des festivals ont lieu au sommet de la saison d’irrigation, lorsque les champs resplendissent sous le soleil. Ces événements célèbrent abondance et résilience, remerciant pour la survie de la communauté. Musique et danse résonnent le long des canaux, mêlant le bruit de l’eau à celui des tambours et des cors. Pour les étrangers, ces festivals sont des aperçus inoubliables de la manière dont les Ladakhis mêlent sacré et social. Le rôle des monastères y est central. Les moines bénissent les eaux, rappelant aux villageois que la survie n’est pas seulement agricole mais spirituelle. Chaque festival devient une répétition de gratitude, de solidarité et de renouveau. Sans eux, les canaux pourraient être vus seulement comme des infrastructures ; avec eux, ils apparaissent comme des artères culturelles.Ouvertures saisonnières

Lorsque les canaux rouvrent au printemps, les célébrations unissent la communauté. Chants, offrandes et repas encadrent le travail dans une atmosphère festive.Festivals de mi-été

Au cœur de la saison d’irrigation, les festivals honorent l’abondance. Les champs verdoyants deviennent scènes de danse et de musique.Implication monastique

Les moines président aux bénédictions, veillant à ce que le mérite spirituel accompagne la survie matérielle.Rencontres des voyageurs

Les visiteurs qui participent à ces festivals découvrent l’eau comme culture, comprenant que le son des canaux est aussi musical que les instruments joués à leurs côtés.

Leçons pour le monde moderne

Ingénierie durable dans l’Himalaya

Lorsqu’on examine de près le système des khuls, on ne découvre pas une relique du passé mais bien un plan pour l’avenir. Construits à partir de pierre, de boue et de bois locaux, ces canaux démontrent que la durabilité ne réside pas dans la technologie de pointe mais dans des solutions qui perdurent, s’adaptent et nécessitent peu d’apports extérieurs. Au Ladakh, la durabilité a toujours été une nécessité plutôt qu’une idéologie. Sans équilibre, les communautés ne pourraient survivre dans un climat aussi rude. Le système khul incarne ce principe : à faible coût, renouvelable, porté par la communauté et en harmonie écologique. Les canaux prouvent que l’ingénierie humaine n’a pas toujours besoin de béton, d’acier ou de combustibles fossiles. La résilience est obtenue par l’observation attentive des cycles naturels. Le système s’adapte aux saisons, prospère grâce au travail communautaire et s’intègre à la vie spirituelle des habitants. Pour un monde menacé par le changement climatique, la rareté de l’eau et la dégradation écologique, les leçons du Ladakh sont profondes. Les systèmes urbains modernes, dépendants de réseaux centralisés et de ressources importées, s’effondrent souvent sous la contrainte. Les khuls, en revanche, survivent car ils sont décentralisés, à petite échelle et flexibles. Pour les lecteurs européens, habitués à voir la durabilité comme un objectif politique, le Ladakh rappelle que la durabilité est aussi culturelle. Elle réside non seulement dans les systèmes mais dans les valeurs qui les maintiennent. Les khuls perdurent non pas seulement parce qu’ils sont bien construits, mais parce que des générations croient en leur entretien. Cette fusion de culture et d’ingénierie fournit un modèle au monde : pour survivre à l’avenir, la technologie doit s’enraciner dans les valeurs de responsabilité et de coopération.Résilience low-tech

Les khuls prospèrent non grâce à des machines sophistiquées mais grâce à des techniques simples et renouvelables. Cela les rend adaptables et reproductibles.La nature comme enseignante

Leur conception suit les pentes naturelles, les cycles glaciaires et les limites écologiques, garantissant que les systèmes humains demeurent en harmonie avec l’environnement.Durabilité portée par la communauté

Ici, la durabilité naît du travail collectif et de la responsabilité partagée, et non de politiques extérieures ou d’incitations économiques.Leçons pour l’ingénierie mondiale

Les khuls rappellent que l’ingénierie doit embrasser l’humilité et l’adaptabilité pour perdurer dans un climat instable.Ce que la gestion mondiale de l’eau peut apprendre

Partout dans le monde, la gestion de l’eau est en crise : nappes phréatiques qui s’épuisent en Europe, rivières qui se réduisent en Afrique, mégapoles qui peinent à s’approvisionner. Le système khul du Ladakh peut sembler modeste, mais ses principes ont une portée universelle. Il démontre que l’eau peut être gouvernée équitablement, distribuée de façon juste et préservée durablement grâce à des cadres culturels plutôt qu’aux seules forces du marché. Là où les systèmes modernes privilégient souvent les riches ou les puissants, les khuls fonctionnent sur l’équité, avec des tours attribués par consensus communautaire et supervisés par les churpons. Pour les décideurs mondiaux, la leçon est claire : l’eau n’est pas seulement une infrastructure mais une gouvernance. Pour la gérer efficacement, il faut y intégrer équité, coopération et responsabilité. Le modèle des khuls montre que la justice est aussi importante que l’efficacité. En période de rareté, la justice garantit la paix. Sans elle, c’est le conflit. La simplicité de l’approche ladakhie cache sa sophistication : elle construit non seulement des canaux mais aussi la confiance. Les voyageurs qui observent ces pratiques saisissent rapidement le message universel. Que ce soit en Inde ou en Europe, en Afrique ou en Amérique, l’eau doit être traitée non comme une marchandise mais comme un héritage commun. Gérée équitablement, elle soutient la vie ; accaparée, elle engendre division. Le monde a beaucoup à apprendre des humbles canaux du Ladakh.Équité dans la distribution

Les khuls garantissent à chaque famille une part d’eau équitable, offrant un modèle de gouvernance fondé sur la justice plutôt que sur le profit.Responsabilité communautaire

Avec les churpons comme guides, la responsabilité est décentralisée et transparente, réduisant les conflits et renforçant la confiance.Contraste mondial

Alors que les villes modernes investissent dans des infrastructures massives, elles négligent souvent l’équité. Le Ladakh prouve que l’équité est centrale à la durabilité.Héritage partagé

L’eau est considérée comme une ressource commune, rappelant que la survie dépend de la coopération et non de la compétition.Échos de sagesse ancienne face à la crise climatique

Alors que les glaciers reculent et que les régimes de pluie se modifient sous l’effet du changement climatique, le système khul est confronté à des défis sans précédent. Pourtant, sa simple existence offre une leçon d’adaptation. En misant sur la flexibilité, l’effort collectif et le respect de la nature, les Ladakhis montrent que la survie est possible même dans des environnements instables. Pour un public mondial inquiet de l’avenir, cette résilience est une source d’inspiration. La sagesse ancienne, loin d’être dépassée, devient plus pertinente que jamais. À l’inverse, de nombreux systèmes modernes sont fragiles. Ils dépendent de chaînes d’approvisionnement continues, de machines complexes et de processus énergivores. Lorsqu’une rupture survient, l’effondrement est rapide. Les khuls enseignent l’inverse : la simplicité peut durer. En alignant les besoins humains avec les rythmes naturels, les communautés créent des systèmes qui plient sans se briser. En ce sens, l’ingénierie hydraulique ancienne n’est pas une pièce de musée mais un manuel de survie. Pour les voyageurs méditant au bord d’un canal ladakhi, voir l’eau glaciaire couler entre les murs de pierre n’est pas seulement pittoresque mais prophétique. Cela murmure que l’avenir de la sécurité hydrique ne réside peut-être pas dans d’immenses barrages ou pipelines, mais dans de petits systèmes communautaires soutenus autant par des valeurs que par la technologie.Défis climatiques

Le recul des glaciers menace la source même de l’eau, pressant les communautés de s’adapter avec urgence et créativité.Résilience dans la tradition

Le système khul perdure car il est simple, flexible et enraciné dans la culture — des qualités que les systèmes modernes manquent souvent.Sagesse ancienne, pertinence moderne

Plutôt que des reliques, les systèmes traditionnels comme les khuls sont des repères, offrant des stratégies pour vivre durablement en temps de crise.Espoir pour l’avenir

Observer la résilience du Ladakh inspire voyageurs et lecteurs : l’adaptation est possible, mais elle exige humilité et coopération.

Conclusion : marcher aux côtés des canaux du Ladakh

Réflexion d’un voyageur au bord de l’eau

Il est des moments de voyage où les paysages parlent plus fort que les mots. Pour moi, l’un de ces instants fut de me tenir au bord d’un khul au crépuscule, écoutant l’eau s’écouler entre les pierres, l’air imprégné de l’odeur des tiges d’orge dans la lumière du soir. Ce n’était pas seulement une scène de beauté naturelle mais de persistance culturelle. Ces canaux, creusés à la main il y a des siècles, continuent de donner vie à des villages qui, sans eux, seraient effacés par le vent du désert. Pour le voyageur, ils représentent plus qu’une irrigation — ils incarnent résilience, mémoire et la capacité humaine à créer l’harmonie avec la nature. Dans de nombreuses régions du monde, les infrastructures sont invisibles, tenues pour acquises jusqu’à leur défaillance. Au Ladakh, le khul n’est jamais invisible. On marche à ses côtés, on en chante, on le bénit et on l’entretient. Sa présence est tissée à chaque étape de la vie. Les mariages peuvent être planifiés en fonction des calendriers d’irrigation, et les célébrations des récoltes reflètent les rythmes de l’eau. Se tenir à côté d’un tel canal, c’est se tenir dans le courant de la continuité, là où passé et présent se rejoignent dans le flux du temps. Les voyageurs évoquent souvent les monastères, les montagnes et les festivals du Ladakh, mais marcher le long d’un khul, c’est découvrir le génie plus discret de la région. C’est un rappel que l’histoire ne s’écrit pas seulement dans des monuments de pierre mais aussi dans de petits canaux d’eau, creusés patiemment, entretenus collectivement et vénérés spirituellement. Ces canaux racontent une histoire de survie, non par la conquête, mais par la coopération et le respect.Soirée au bord du canal

Le soleil couchant illumine les canaux, les transformant en fils d’or qui reflètent le ciel, une vision qui marque profondément les voyageurs.Un patrimoine vivant

Contrairement aux ruines, les khuls restent vivants et fonctionnels, offrant un lien immédiat entre l’histoire et la vie contemporaine.Rencontres quotidiennes

Pour les habitants, les canaux font partie de chaque promenade, de chaque conversation, de chaque célébration, inscrivant l’eau dans le rythme de la vie.Leçons pour les voyageurs

Observer les khuls offre des leçons de résilience et de coopération, des valeurs qui résonnent bien au-delà des frontières du Ladakh.Pourquoi préserver le patrimoine hydraulique du Ladakh

La question demeure : pourquoi le monde devrait-il se soucier de ces humbles canaux ? La réponse réside dans leur universalité. La rareté de l’eau n’est plus seulement un défi du Ladakh — c’est un défi mondial. Des terres agricoles européennes frappées par la sécheresse aux rivières africaines qui se réduisent, des communautés partout affrontent un avenir incertain. Préserver le patrimoine hydraulique du Ladakh importe parce qu’il montre que les solutions ne sont pas toujours high-tech ou gourmandes en ressources. Parfois, elles existent déjà dans la sagesse des traditions. Pour les Ladakhis, préserver n’est pas nostalgie mais survie. Alors que le changement climatique accélère la fonte des glaciers, l’équilibre maintenu pendant des siècles est menacé. Pour protéger l’avenir, le système khul doit être soutenu, documenté et intégré à des stratégies modernes d’adaptation. Pour les voyageurs et écrivains, raconter cette histoire fait partie de la préservation — rappeler au monde que la valeur réside non seulement dans les grands monuments mais aussi dans les systèmes fragiles qui maintiennent les communautés en vie. Préserver les canaux du Ladakh, c’est aussi protéger l’identité culturelle. Les rituels, récits et structures sociales liés à l’eau disparaîtraient sans eux. Ce qui resterait ne serait pas seulement un effondrement agricole mais une perte de mémoire. Défendre les khuls, c’est défendre une vision du monde où la coopération triomphe de l’isolement et où le respect de la nature l’emporte sur l’exploitation. En cela, le Ladakh n’offre pas seulement un exemple mais une inspiration pour que les sociétés du monde entier réinventent leur relation à l’eau.Pertinence mondiale

À l’ère de la pénurie d’eau généralisée, les khuls du Ladakh offrent des leçons aux régions confrontées à des défis similaires.Risques liés au changement climatique

Le recul des glaciers menace l’avenir hydrique du Ladakh. Préserver les khuls est vital pour renforcer la résilience face à un monde en réchauffement.Continuité culturelle

Les khuls préservent non seulement la sécurité alimentaire mais aussi rituels, festivals et valeurs communautaires, garantissant la pérennité de l’identité.Inspiration au-delà du Ladakh

En étudiant et en protégeant ces canaux, la communauté mondiale peut redécouvrir des principes d’équité, de coopération et d’équilibre écologique.

Questions fréquentes

Quel âge a le système khul au Ladakh ?

Le système khul aurait plus de mille ans, ses origines remontant aux premiers établissements de la région. Les traditions orales et les archives des monastères suggèrent que les communautés commencèrent à construire ces canaux peu après l’installation de villages permanents dans les vallées. Certains des plus anciens canaux bordés de pierre fonctionnent encore aujourd’hui, preuve d’une conception ingénieuse et d’un entretien continu. Contrairement à de nombreux systèmes anciens devenus ruines ou objets de musée, les khuls restent des infrastructures vivantes. Ils sont renouvelés chaque printemps, réparés avec des matériaux locaux et soutenus par des rituels qui leur confèrent une importance culturelle autant que pratique. Cette continuité souligne la résilience de l’ingénierie autochtone et les valeurs de coopération inscrites dans la société ladakhie. Pour les voyageurs, se tenir près d’un canal qui a servi d’innombrables générations, c’est assister à un fil vivant de l’histoire, ininterrompu par le temps.Quel rôle jouent les churpons dans la distribution de l’eau ?

Les churpons, ou maîtres de l’eau, sont des figures centrales du système d’irrigation du Ladakh. Élus chaque année par consensus, ils supervisent la répartition de l’eau entre les foyers, veillant à ce que chaque famille reçoive sa part durant la saison cruciale des cultures. Leur autorité est respectée car elle allie expertise pratique et responsabilité morale. Les churpons organisent l’entretien saisonnier, résolvent les litiges et gèrent les calendriers d’irrigation jusque dans le détail horaire. Défier un churpon est rare, car leur rôle est profondément intégré à la vie communautaire et souvent béni par les autorités monastiques. Surtout, les churpons incarnent l’esprit coopératif du Ladakh : ils ne sont pas des fonctionnaires éloignés mais des villageois eux-mêmes, responsables devant la communauté qu’ils servent. Ce système décentralisé contraste avec la gouvernance bureaucratique de l’eau ailleurs et offre un modèle d’équité, de transparence et d’efficacité. En observant les churpons à l’œuvre, les voyageurs découvrent comment les sociétés traditionnelles équilibrent autorité et participation communautaire.Les systèmes modernes remplacent-ils les khuls ?

Dans certaines zones, des tuyaux et pompes modernes ont été introduits, souvent soutenus par des projets gouvernementaux ou d’ONG. Si ces systèmes promettent l’efficacité, ils se révèlent fréquemment moins résistants que les khuls. Les tuyaux se fissurent sous le gel extrême, les pompes dépendent du carburant ou de l’électricité, et les pièces détachées doivent être importées à coût élevé. Les khuls, en revanche, ne nécessitent aucune énergie externe, sont construits avec des matériaux locaux et peuvent être réparés rapidement par la communauté. De nombreux villages ayant expérimenté les systèmes modernes sont revenus aux khuls, reconnaissant leur adaptabilité et leur intégration culturelle. Cela dit, des approches hybrides émergent. Dans certains endroits, les khuls sont complétés par des réservoirs ou l’irrigation goutte à goutte pour réduire les pertes d’eau. Plutôt que de remplacer les khuls, ces adaptations prolongent leur pertinence. La leçon est claire : la modernisation ne signifie pas toujours l’abandon des traditions. Souvent, la résilience réside dans la combinaison de l’ancienne sagesse et de l’innovation sélective.Comment les Ladakhis préparent-ils les canaux chaque saison ?

La préparation saisonnière des khuls est l’une des tâches communautaires les plus importantes du Ladakh. À la fin de l’hiver, quand les glaciers commencent à fondre, des villages entiers se rassemblent pour le nettoyage printanier des canaux. Les familles contribuent au travail selon leurs capacités : les hommes dégagent pierres et glace, les femmes renforcent les parois avec de la boue, et les enfants aident à transporter eau ou outils. L’événement est pratique mais aussi festif, marqué par des repas, des chants et des rituels qui bénissent l’eau pour l’année à venir. Cet effort collectif garantit que les canaux soient libres de débris et assez solides pour conduire l’eau de fonte vers les champs. Tout l’été, l’entretien se poursuit selon les besoins, de petites équipes réparant les dommages causés par glissements de terrain ou crues. À l’automne, l’attention se tourne vers la récolte, mais les canaux demeurent vitaux jusqu’au retour du gel. Le cycle se répète chaque année, un rythme de travail et de célébration qui lie survie et cohésion communautaire.Pourquoi les voyageurs devraient-ils prêter attention aux canaux d’irrigation du Ladakh ?

Pour de nombreux visiteurs, l’attrait du Ladakh réside dans ses monastères, montagnes et treks d’aventure. Pourtant, les canaux d’irrigation racontent une histoire plus discrète mais tout aussi puissante. Ils révèlent comment des communautés humaines se sont adaptées ingénieusement à l’un des environnements les plus rudes de la planète. En observant les khuls, les voyageurs voient la durabilité en action, non comme une théorie mais comme une pratique quotidienne. Ils découvrent comment l’eau, gérée collectivement et respectée comme sacrée, peut transformer un désert aride en paysage de vie. Prêter attention aux canaux permet d’apprécier le tissu profond de la culture ladakhie, où la coopération prime sur la compétition et où la survie se réalise par l’humilité et le respect de la nature. De plus, comprendre les khuls offre une perspective sur les défis hydriques mondiaux. Ils rappellent que les solutions ne sont pas toujours des prouesses technologiques ; parfois, les réponses les plus durables résident déjà dans des traditions forgées par des siècles de sagesse vécue.Note finale

« Dans le silence de l’Himalaya, ce n’est pas le rugissement des rivières qui définit la vie, mais le murmure des canaux. »Marcher aux côtés des canaux d’altitude du Ladakh, c’est marcher aux côtés de l’histoire, de la résilience et de l’espérance. Ces minces filets d’eau glaciaire sont plus que des canaux — ce sont des lignes vitales de culture, de continuité et de communauté. Depuis des siècles, ils prouvent que la survie dans des paysages hostiles est possible, non par la domination de la nature mais par le partenariat avec elle. Alors que le monde affronte ses propres défis de rareté et de changement climatique, les canaux du Ladakh rappellent que la sagesse coule souvent en silence, gravée dans la pierre et portée par l’eau. Les observer, c’est entrevoir un avenir où humilité, coopération et respect sont aussi essentiels que la technologie. Et peut-être, en tant que voyageurs, la plus grande leçon que nous pouvons emporter est celle-ci : lorsque nous marchons aux côtés de l’eau, nous marchons aux côtés de la vie elle-même.

À propos de l’auteure Elena Marlowe est une écrivaine née en Irlande, vivant actuellement dans un village paisible près du lac de Bled, en Slovénie. Ses chroniques mêlent histoire, culture et voix de paysages reculés, rapprochant les lecteurs de l’âme des lieux qu’elle explore. Des vallées himalayennes aux rives européennes, son travail célèbre les voyages non seulement à travers la géographie mais aussi dans la mémoire, la résilience et le sens.