Dix seuils, un Ladakh : des villages qui refusent d’être un simple décor

Par Sidonie Morel

Avant que la carte ne devienne une journée

Altitude, petites courses, et les premières règles discrètes

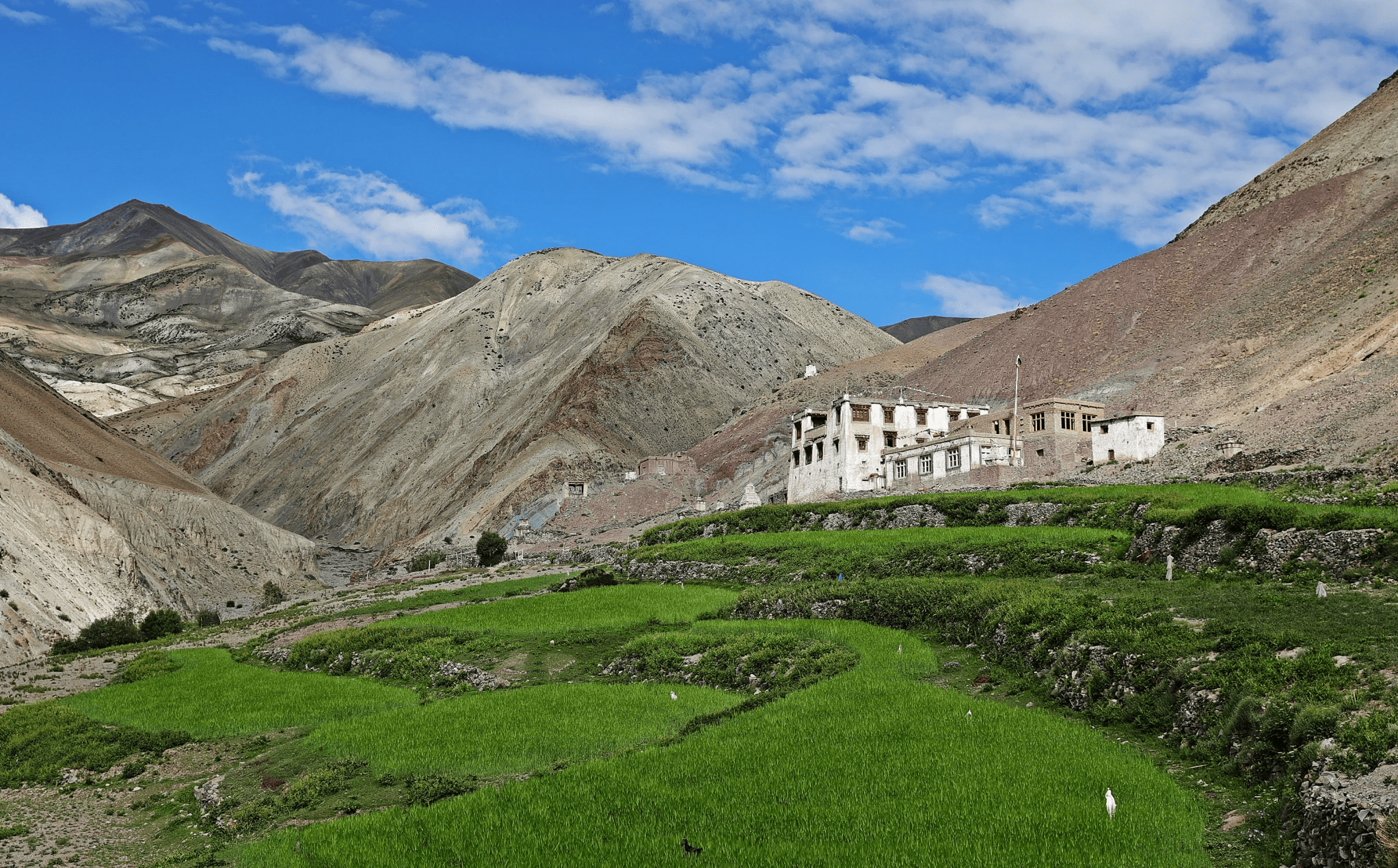

Au Ladakh, le mot « village » n’est pas une halte décorative sur la route vers quelque chose de plus grand. C’est l’endroit où l’on fait bouillir le thé, où l’orge est pilée pour devenir farine, où l’on laisse ses chaussures près de la porte parce que le sol doit rester propre, et où la forme d’une journée est encore décidée par le temps, l’eau, et la distance jusqu’à la prochaine boutique fiable. « 10 Villages, One Ladakh: A Journey from Nubra to Zanskar and Kargil » a l’air, sur le papier, d’un itinéraire net. Sur la route, c’est une suite de seuils : loquets de portail, marches de cour, plafonds bas, pierres de prière, pompes à main, bouilloires d’acier, panneaux solaires inclinés vers une lumière fine.

Si vous arrivez d’Europe, le premier ajustement n’est pas philosophique. Il est physique et pratique : l’altitude vous demande d’en faire moins, puis de le faire lentement. À Leh, vous apprenez le rythme silencieux qui rend le reste possible — petites marches, boissons chaudes, nuits tôt, et une réticence à monter les escaliers en courant sans raison. L’hydratation n’est pas un conseil d’internet ici ; elle se voit dans la façon dont les gens portent des bouteilles et dans la façon dont les maisons d’hôtes gardent des thermos d’eau bouillie près de la cuisine. L’air est assez sec pour gercer les lèvres en une heure. La lumière a une arête dure à midi. En hiver, c’est le poêle qui dicte la soirée ; en été, ce sont le soleil et le vent.

Le deuxième ajustement est social : les villages ne sont pas des musées. Ce sont des lieux de travail, avec des champs, des animaux, et des horaires. Un séjour respectueux se compose surtout d’actes ordinaires — demander avant de photographier les gens, enlever ses chaussures quand l’hôte le fait, accepter qu’une pièce où l’on s’assoit n’est pas un hall. Les questions pratiques (permis, fermetures de routes, carburant) existent toujours, mais elles appartiennent au récit de chaque journée : la pause à un checkpoint, l’arrêt pour le thé quand quelqu’un dit que le col est mauvais, le moment où vous découvrez que l’argent liquide compte à nouveau parce qu’il n’y a pas de réseau et qu’aucune machine à carte n’apparaîtra jamais.

Nubra : vergers, lits de rivière, et du sable qui ne devrait pas être là

Turtuk, où les abricots et les frontières partagent le même air

La route vers Nubra détend le corps par son dépliement progressif : le grand théâtre de Khardung La (ou les tunnels plus récents et les tracés alternatifs qui changent d’année en année) cède la place à une vallée qui contient soudain des arbres. Vous remarquez le vert comme vous remarquez l’eau après une longue marche sèche — d’abord comme un indice, puis comme une certitude. Turtuk se trouve à l’extrémité nord de ce monde, plus près de la frontière que la plupart des visiteurs n’ont besoin de s’en souvenir, et pourtant ce sont les détails domestiques qui restent : des abricotiers se courbant au-dessus de murs de pierre, des ruelles étroites où la lumière arrive en bandes, et de petits ponts qui vous font passer au-dessus des canaux d’irrigation avec un murmure doux et obstiné.

En été, le fruit n’est pas une métaphore ; c’est une tâche. Les abricots sont récoltés, triés, fendus, puis étalés pour sécher. Le matin, vous pouvez regarder les mains aller avec une vitesse habituée — des doigts qui ont appris la pression exacte pour séparer le noyau de la chair sans gaspiller. L’air peut sentir légèrement sucré près des claies, tandis que le reste du village garde cette odeur sèche et minérale commune aux déserts d’altitude : poussière, pierre, bois chauffé par le soleil. Même si vous arrivez avec un appareil photo, cela vaut la peine d’arriver d’abord avec de la patience : s’asseoir, boire le thé, laisser le bruit du jour se calmer. Le village a son propre tempo ; les moments les plus justes sont souvent ordinaires — quelqu’un portant du fourrage, un enfant équilibrant un récipient d’eau, une grand-mère ajustant un châle et rentrant dans l’ombre.

Turtuk est souvent décrit avec des étiquettes — culture, histoire, zone frontalière — mais la texture est simple : des jardins derrière des murs, des cours avec du bois empilé, du pain sur une assiette, et le son métallique fin d’une cuillère contre un verre. Dans un endroit qui paraît lointain sur une carte, c’est l’intimité de la vie de maison qui le rend lisible.

Hunder au crépuscule : dunes, peupliers, et la dernière heure calme

Hunder est connu pour ses dunes et ses chameaux de Bactriane, et les dunes sont bien là — des crêtes souples de sable posées contre des montagnes qui gardent encore de la neige. La contradiction n’est pas mise en scène ; c’est un paysage produit par le vent et la rivière au fil du temps. Ce qu’il est facile de manquer, c’est la vitesse à laquelle Hunder change selon l’heure. À midi, cela peut sembler animé : moteurs, voix fortes, envie de « faire » les dunes. La fin d’après-midi change les proportions. Les peupliers deviennent des traits verticaux sombres. Les dunes prennent des arêtes plus nettes. Les empreintes apparaissent et disparaissent au rythme du vent, grain par grain.

Si vous allez aux dunes, allez-y tard, et allez-y à pied. Marchez assez loin pour entendre la rivière à nouveau, faible mais présente, et assez loin pour que le dernier groupe de visiteurs devienne un petit nœud derrière vous. Le sable sous la semelle a une résistance précise ; il cède puis retient. Vos chaussettes se rempliront de grit. L’air refroidit vite dès que le soleil tombe derrière les crêtes. Ce sont de petites gênes qui éclairent le lieu : ce n’est pas un décor. C’est une vallée vivante où les gens travaillent, et où le tourisme arrive comme une couche saisonnière sur des rythmes plus anciens.

Les ruelles du village de Hunder, loin des dunes, sont l’endroit où la journée retrouve sa vraie mesure : jardins, murs bas, chiens assoupis dans la poussière, un vieux vélo appuyé contre un portail. Si vous dormez en homestay, la soirée est souvent un échange pratique — dîner servi tôt, eau chaude proposée dans un seau, conseils sur la route du lendemain. La chaleur n’est pas une performance ; c’est une habitude façonnée par la géographie. Dans Nubra, la nuit arrive vite et sans prévenir. C’est alors que le poêle et la cuisine redeviennent le centre.

Vallée aryenne : des cours tout près de la route

Hanu et la chorégraphie du travail

Depuis Nubra, le mouvement vers l’ouest et le sud change le décor et la densité de l’habitat. La vallée aryenne — souvent évoquée d’une façon qui l’aplatit — devient plus claire quand on parle moins et qu’on remarque davantage l’organisation du labeur. À Hanu, les champs ne sont pas loin ; ils sont presque à l’intérieur du village. Les chemins entre les maisons ressemblent à des prolongements de cours. L’eau est guidée dans des canaux étroits avec le sérieux de ceux qui vivent dans un pays sec : rien n’est gaspillé, rien n’est tenu pour acquis.

Ce que vous verrez dépend de la saison. Aux mois chauds, il y a un va-et-vient constant entre le champ et la maison : charges portées, mauvaises herbes arrachées, outils posés puis repris. Aux mois plus calmes, vous remarquez la structure — les réserves, les piles de bois, la façon dont une maison s’organise pour garder la chaleur. Les détails sont modestes mais précis : un panier tressé, une pierre plate où l’on travaille le grain, un tissu pendu à sécher. Même le paysage sonore diffère des grands centres : moins de moteurs, plus de pas, plus de clochettes animales, parfois des voix qui portent dans les ruelles.

Les voyageurs arrivent parfois ici avec le désir de « comprendre » vite. Hanu résiste. Il vaut mieux y entrer avec une politesse ordinaire : saluer, demander avant d’entrer dans un espace, accepter que certains moments ne sont pas pour vous. Si vous dormez sur place, la vraie intimité n’est pas dans la conversation mais dans la suite simple du dîner, de la toilette, et du sommeil : une bouilloire sur le poêle, des assiettes empilées avec soin, du thé resservi sans cérémonie, puis le silence quand le travail du jour est terminé.

Séjourner légèrement dans des villages qui ne sont pas mis en scène

Dans les petits villages ladakhis, la frontière entre privé et public est souvent plus visible qu’en ville : un portail, un seuil, un muret. Le respect est donc visible aussi. Parlez bas dans les ruelles étroites. Évitez de marcher dans les champs sauf invitation claire. Demandez avant de photographier les gens, et acceptez un « non » sans difficulté. En groupe, l’impact est immédiat : une cour qui accueille confortablement deux invités peut paraître encombrée à six.

Les aspects pratiques se rangent dans la même éthique. Ayez assez d’espèces pour les homestays et les petits achats ; ne supposez pas les paiements numériques. Ayez une gourde et remplissez-la là où votre hôte vous indique une eau sûre. Utilisez les couches plutôt que de courir après une chaleur « parfaite » — les températures oscillent, et les maisons sont chauffées selon des logiques locales qui ne correspondent pas toujours aux attentes d’hôtel. Ce sont de petites préparations qui évitent la maladresse de celui qui arrive sans être prêt puis exige que le village se réorganise.

Bas-Ladakh : fresques, ombre, et la ruelle du village comme chronologie

Alchi : cours tranquilles et vieille peinture qui retient encore la lumière

Alchi est souvent visité comme une halte monastique, et cela peut suffire, mais le contexte du village compte. Le premier changement notable ici est l’altitude : l’air paraît un peu plus épais, la journée un peu plus douce pour le corps. Les arbres se rassemblent autour de l’habitat. L’ombre devient une véritable architecture. Dans les ruelles, on peut marcher sans plisser les yeux en permanence. Le son de l’eau — canaux qui nourrissent les champs — revient comme une présence régulière plutôt que comme une surprise occasionnelle.

À l’intérieur des vieux bâtiments, les fresques ne sont pas simplement « belles ». Ce sont des surfaces travaillées : des pigments qui ont enduré la fumée, le froid, et des siècles de temps. La peinture retient la lumière d’une manière particulière, elle l’absorbe plutôt qu’elle ne la renvoie. De près, on voit une texture, pas seulement une image — de petites irrégularités là où le pinceau a touché le mur. Si vous venez à une heure calme, vous pouvez entendre des sons minuscules qui sont d’ordinaire noyés ailleurs : les pas d’un gardien, le frottement d’une manche, le léger clic d’un loquet.

Dans le village, la vie ordinaire continue à côté de cet art ancien. On va et vient entre champs et maisons. Une boutique peut vendre des biscuits, du thé, quelques essentiels. Quelqu’un répare quelque chose — du bois, un vélo, un bord de toit. Cette proximité rend Alchi mémorable : le sacré n’est pas isolé ; il habite le même monde quotidien de cuisine et de travail. Pour le voyageur, c’est aussi un soulagement. Après des jours d’altitude et de longues routes, l’échelle plus petite vous laisse voir davantage parce que vous n’êtes pas toujours en train de vous raidir contre l’environnement.

Lamayuru : vent, pierre, et un paysage qui édite votre langue

Lamayuru s’aborde par un terrain qui enlève toute mollesse. Le sol paraît granuleux, comme s’il avait été versé plutôt que formé. Les comparaisons avec un « paysage lunaire » viennent facilement, mais l’observation la plus utile est plus simple : la terre ici ne prétend pas être fertile. Les couleurs sont sourdes — beige, ardoise, brun pâle — avec des coupes nettes où l’érosion met des strates à nu. Quand le vent se lève, il apporte la poussière avec une insistance fine. On la sent sur les dents et dans les coins des yeux.

Le monastère au-dessus du village se tient avec l’assurance de ce qui a affronté le temps longtemps. Les drapeaux de prière bougent dans un vent qui s’arrête rarement par politesse. Le bruit du tissu qui claque peut être aussi présent qu’un chant. Même si vous ne vous attardez pas, il vaut la peine de regarder comment on se déplace ici : pas mesurés sur un sol irrégulier, une main sur la pierre pour l’équilibre, une pause pour laisser passer une rafale. Le paysage enseigne le comportement.

Lamayuru rappelle aussi une vérité pratique du voyage au Ladakh : des arrêts qui semblent simples sur une carte peuvent paraître vastes dans le corps. L’état des routes varie. Le temps change vite. Un col clair le matin peut devenir lent l’après-midi. Les pauses thé ne sont pas décoratives ; ce sont des remises à zéro. Dans les villages le long de la route, on voit souvent voyageurs et habitants partager la même nourriture simple — nouilles, pain, thé sucré — parce que l’essentiel, c’est la chaleur, le sel, et le temps de s’asseoir.

Pays d’Hemis : l’attente comme compétence locale

Rumbak : chaleur de homestay, murs silencieux, et l’éthique du regard

Rumbak se trouve dans un paysage où le « tourisme de faune » n’est pas une catégorie abstraite, mais quelque chose qui modifie la façon dont les familles gagnent de l’argent en hiver. La marche d’approche — selon votre itinéraire et la saison — introduit la géométrie de la vallée : sentiers étroits, pentes qui imposent un pas attentif, murs de pierre bâtis avec patience. Si vous venez en saison froide, vous sentez l’austérité pratique immédiatement : le soleil est éclatant mais ne réchauffe pas tout, l’ombre est tranchante, et le vent peut raidir vos doigts en quelques minutes.

Les homestays sont l’ancre. La maison a une petite logique intérieure qui devient familière très vite : la cuisine, c’est la chaleur ; la pièce où l’on s’assoit, c’est le lieu du rassemblement ; et le poêle est nourri sans relâche. On remarque la texture du combustible — galettes de bouse séchée empilées, bois rangé, cendre retirée le matin. Le thé revient encore et encore, non comme un luxe, mais comme une méthode : liquide chaud pour garder le corps fonctionnel, sucre pour tenir l’énergie, sel pour remplacer ce que la sécheresse emporte. Si vous portez jumelles et objectif, vous portez aussi du temps. La journée se fait d’attentes dans le froid, en scrutant des pentes qui semblent vides jusqu’à ce qu’elles ne le soient plus.

Les panthères des neiges, quand elles apparaissent dans cette partie du Ladakh, se voient souvent à distance. La plupart du temps, vous regardez des traces, vous écoutez un savoir local, ou vous remarquez comment le bétail se déplace en réponse aux prédateurs. C’est là que l’éthique devient concrète. Il y a une différence entre observer et mettre la pression. Le respect n’est pas un discours ; c’est une distance maintenue, un bruit réduit, et l’acceptation qu’aucune observation n’est garantie. Dans des villages comme Rumbak, un tourisme responsable soutient les familles, mais il risque aussi de transformer la vallée en scène. Les meilleurs visiteurs sont ceux qui comprennent que la vallée ne leur doit pas un spectacle.

Porter les aspects pratiques sans aplatir le lieu

Si vous prévoyez de visiter Rumbak ou d’autres villages près du parc national d’Hemis, préparez-vous à des nuits froides et à des équipements simples même dans une maison chaude. Prenez une lampe frontale. Prenez des piles supplémentaires qui ne lâchent pas au froid. Prenez une batterie externe, mais attendez-vous à une recharge limitée. Acceptez que les toilettes puissent être dehors et que l’eau pour se laver arrive dans un seau. Ce ne sont pas des plaintes ; ce sont des vérités du paysage.

En hiver, les routes vers les points de départ peuvent être imprévisibles. En intersaison, la neige peut tomber tôt. Et en toute saison, l’habitude la plus utile est la souplesse : partir tôt, garder un programme assez léger pour laisser le temps et les conseils locaux guider, et éviter d’enchaîner de longues étapes routières à haute altitude. Les voyageurs européens sous-estiment souvent la fatigue produite par l’air rare et la route cassée. Dans les villages, cette fatigue se traduit par de l’impatience. Planifiez de façon à rester courtois.

Changthang et les lacs d’altitude : ciel noir, eau large, et petites pièces

Hanle : une nuit qui appartient au village

On parle désormais de Hanle comme d’un lieu d’observation des étoiles, et c’est vrai, mais ce n’est pas toute l’histoire. Le village est un établissement vivant dans un paysage haut et ouvert où le vent est constant et la végétation rare. La route d’accès peut être longue et exposée. Quand vous arrivez, vous avez déjà remarqué que les distances se comportent différemment ici : ce qui semble proche peut prendre une heure, et ce qui semble plat monte souvent doucement sans en avoir l’air.

La nuit, l’absence d’éblouissement n’est pas une « option ». C’est une condition de vie. Les maisons ne s’illuminent pas de lumière décorative. Si vous sortez après le dîner, vous remarquez la rapidité avec laquelle les yeux s’habituent. Les étoiles apparaissent avec une densité qui change votre idée de l’échelle. Vous remarquez aussi les traces humaines : une lampe faible près d’une porte, le bruit discret d’un générateur quelque part, des chiens qui bougent dans l’obscurité. S’il y a un observatoire à proximité, il existe à côté de la vie du village, pas au-dessus. Le ciel attire des visiteurs, mais le village se réveille toujours pour les tâches, les animaux, et le temps.

Pour vivre Hanle comme il faut, restez au moins une nuit entière et un matin. N’arrivez pas tard, ne prenez pas des photos du ciel, puis ne repartez pas à l’aube comme si le village n’était qu’un fond. Marchez lentement en plein jour. Observez l’herbe sèche, les murs de pierre, la façon dont les bâtiments tournent le dos au vent. Le matin, l’air peut être si froid qu’il semble assez propre pour trancher, et la lumière arrive sans douceur. Ce sont des faits observables qui expliquent pourquoi la nuit ici compte : elle est gagnée par la rudesse du jour.

Korzok : au bord de Tso Moriri, là où le froid arrive tôt

Korzok se tient au bord de Tso Moriri avec une franchise qui peut surprendre : une eau vaste et immobile, et derrière, des montagnes dont la ligne de neige varie selon la saison. Le village lui-même est petit mais actif durant les mois d’ouverture des routes. Homestays et maisons d’hôtes fonctionnent avec une simplicité façonnée par l’altitude. Le froid n’est pas théâtral ; il est constant. Les soirées tombent vite, et l’intérieur d’une chambre devient un espace négocié — couvertures, chaleur du poêle, placement d’une tasse pour qu’elle ne refroidisse pas trop vite.

Marcher le long de la rive est souvent l’activité évidente, mais le village offre une leçon plus discrète. Regardez comment on s’habille contre le vent. Remarquez comment les provisions arrivent et avec quelle attention elles sont utilisées. Dans des lieux comme Korzok, les déchets sont visibles parce qu’ils ne disparaissent pas dans un système municipal. Voyager de manière responsable, c’est rapporter ses déchets, refuser les emballages inutiles quand on le peut, et choisir des séjours gérés localement plutôt qu’importés comme un luxe provisoire.

Les oiseaux peuvent être une raison de venir — selon la saison, vous verrez peut-être des espèces qui utilisent cette eau haute comme halte nécessaire. Mais même alors, la scène la plus parlante peut être domestique : une bouilloire qui fume, des bottes qui sèchent près d’un mur, la main d’un hôte ajustant un conduit de poêle. Le lac est immense. La pièce est petite. Le contraste est la réalité quotidienne du village.

Zanskar et côté Kargil : mémoire de pierre et vent de frontière

Zangla : des ruines qui servent encore de repère au village

Zanskar est souvent décrit à travers l’effort nécessaire pour l’atteindre. Les routes s’améliorent et les itinéraires changent au rythme des infrastructures, mais la vallée garde une sensation de distance qui ne se mesure pas qu’en kilomètres. L’approche est généralement longue, et vous sentez le poids du voyage dans le corps : poussière sur les vêtements, raideur des épaules, besoin de s’arrêter pour boire même quand la soif n’est pas nette. Zangla, ancien siège royal dans la mémoire locale, se tient avec un mélange de dignité et d’usure : des structures malmenées, réparées, visitées, puis à nouveau laissées.

Marcher vers l’ancien palais (et le village autour) n’est pas un parcours de musée. C’est un sol irrégulier, des marches de pierre, et des points de vue qui exposent l’échelle de la vallée. Les ruines ici ne sont pas un accessoire esthétique ; elles rappellent que les formes d’un établissement ne sont pas permanentes, même lorsque le lieu, lui, l’est. Vous verrez peut-être des enfants jouer, des animaux emprunter un sentier, quelqu’un porter une charge en travers d’une pente. Le passé est présent dans la matière, pas dans le récit.

Dans les villages du Zanskar, l’hospitalité peut sembler particulièrement sobre. Le thé est offert parce que c’est ainsi. Un invité est un invité, pas une performance. Si vous dormez sur place, vous remarquerez à quelle vitesse le soir arrive dans une vallée où le soleil tombe tôt derrière les crêtes. L’intérieur d’une maison devient une géographie intime : assises basses, coins chauds, réserves rangées pour l’hiver. Plus un lieu est éloigné, plus chaque objet paraît utilisé pour une raison.

Hunderman : un village où le souvenir a des pièces

Du côté de Kargil, le paysage porte une autre pression narrative. Les régions frontalières attirent les récits. Hunderman — souvent présenté comme un « village fantôme » ou un « village-musée » — se décrit plus justement de façon simple : c’est un lieu où la guerre et la division ont laissé des traces matérielles, et où une communauté a choisi d’en garder certaines dans un petit espace muséal au lieu de les laisser se disperser dans le silence.

En marchant dans Hunderman, on voit comment la mémoire peut être tenue sans devenir un spectacle. Les objets sont placés avec soin. Les photos et les restes sont organisés pour expliquer plutôt que pour choquer. Le village reste une communauté vivante ; on habite le présent tout en reconnaissant un passé inhabituellement proche. Le ton est retenu. On attend des visiteurs la même retenue.

C’est ici qu’un voyageur européen peut devoir s’ajuster encore. Tous les villages n’existent pas pour vous réconforter. Certains lieux demandent du silence et une lenteur parce que le sujet est lourd. Le comportement pratique est clair : demander la permission, parler bas, éviter de jouer la sympathie, et ne pas traiter le village comme un décor dramatique pour les réseaux sociaux. Si vous quittez Hunderman avec quelque chose, que ce soit une conscience simple : les frontières ne sont pas seulement des lignes sur des cartes ; elles façonnent les routes, les moyens de subsistance, et la manière dont un village décide ce qu’il garde visible.

Dix villages, un Ladakh — reliés par des objets ordinaires

Sur tout cet itinéraire, ce qui se répète n’est pas le paysage mais la petite économie domestique de survie et de soin. Une bouilloire apparaît dans chaque région, même quand le thé change. Les couvertures se plient et se déplient d’une main habituée. Les chaussures s’alignent près de la porte. L’eau est portée, stockée, et traitée comme une chose sérieuse. Le même vent qui claque les drapeaux à Lamayuru déplace la poussière sur les dunes de Nubra. La même sécheresse qui gerce les lèvres à Leh rend possible le séchage des fruits à Turtuk. Le même froid qui rend une nuit à Korzok tranchante donne à Hanle son obscurité nette.

« 10 Villages, One Ladakh: A Journey from Nubra to Zanskar and Kargil » est donc moins une liste à cocher qu’une suite de séjours. Les villages ne sont pas interchangeables. Ils n’offrent pas le même confort, la même langue, la même température, ni le même rapport aux visiteurs. Ce qu’ils partagent, c’est la clarté de vivre dans un désert d’altitude où les ressources sont limitées et où le temps est décisif. Si vous voyagez avec du temps — si vous laissez les pauses thé rester des pauses thé, si vous choisissez des homestays qui gardent l’argent sur place, si vous rapportez vos déchets — alors chaque seuil franchi cesse d’être une entrée dans « quelque chose d’exotique » et devient plutôt une rencontre avec un lieu qui est, calmement, occupé à être lui-même.

Sidonie Morel est la voix narrative derrière Life on the Planet Ladakh,

un collectif de récit qui explore le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne.