Un après-midi à Leh, mesuré en pierre et en bleu

Par Sidonie Morel

La porte de la guesthouse et le premier pas honnête

Là où la ville commence : à un loquet, à une écharpe, à la gorge

La guesthouse ne ressemble pas à un point de départ tant que votre main n’est pas sur le loquet. Le métal est toujours plus sincère qu’un plan, surtout dans l’air mince. Il vous dit la vérité : la chaleur du matin a disparu, la luminosité de l’après-midi est déjà à l’œuvre, et vos doigts—des doigts européens habitués à des températures plus douces—ont besoin d’une seconde pour comprendre où ils se trouvent. Je sors et le vaste bleu est immédiat, comme si le ciel s’était abaissé pour inspecter les toits. Leh à pied commence ainsi, non par une grande intention, mais par le corps qui s’ajuste à la claire insistance de la ville.

J’enroule mon écharpe une fois, puis encore une, et le geste a quelque chose de domestique, comme ranger une pièce avant l’arrivée d’invités. Sauf que l’invité, ici, c’est le vent. À Leh, même un après-midi peut être assez sec pour donner à la bouche une sensation de papier. L’écharpe adoucit cette sécheresse ; elle adoucit aussi ma propre impatience. Leh à pied vous demande de marcher comme si vous le vouliez vraiment. Si vous vous hâtez, la lumière devient arrogante. Si vous ralentissez, la lumière devient simplement attentive. Dans une cour, quelque part, on balaie ; le frottement du balai sur la pierre est le premier rythme auquel je fais confiance. Ce n’est pas un son de tourisme, mais un son de vie, le genre de son que l’on reconnaît dans n’importe quel pays si l’on a vécu assez longtemps au même endroit pour le nettoyer.

Dans la ruelle dehors, un chien est couché dans un carré de soleil avec l’aplomb d’un véritable résident. Derrière un mur, une bouilloire discute doucement avec la chaleur. Une moto passe, puis la rue se recompose selon son ancien tempo : ni lent, ni rapide, simplement humain. Je fais quelques pas et je comprends que mon habitude européenne de « couvrir de la distance » va être poliment refusée. Leh à pied ne récompense pas la conquête. Il récompense le fait de remarquer : l’enduit rugueux qui garde la fraîcheur de la nuit, le poli d’une pierre usée par des décennies de semelles, la manière dont les drapeaux de prière peuvent faire de la couleur un petit acte de défi contre tant de beige et de ciel.

Il est tentant de nommer tout de suite l’itinéraire—marché, vieille ville, palais, Changspa Road, Shanti Stupa—mais je préfère laisser la journée se nommer elle-même. Il y a un plaisir pratique dans ce choix. Quand vous marchez à Leh, votre meilleure carte n’est pas une ligne sur du papier ; c’est l’arithmétique silencieuse du corps. L’ombre équivaut à une pause. La soif équivaut à un détour vers le thé. Une tension dans le mollet équivaut à une allure plus douce. Leh à pied rend ces équations simples, et parce qu’elles sont simples, elles paraissent élégantes. Je m’éloigne de la guesthouse sans rien de dramatique en tête, seulement le désir de dépenser l’après-midi comme on dépense un beau tissu : assez lentement pour en sentir la trame.

Grâce pratique : les petites habitudes qui rendent la marche plus légère

Il est des lieux où la praticité doit être criée, écrite en lettres grasses, répétée jusqu’à ce qu’un visiteur obéisse. Leh n’a pas besoin de ce genre d’instruction. Leh à pied enseigne la praticité par la sensation. Le soleil ne « suggère » pas la crème solaire ; il alourdit vos paupières de lumière jusqu’à ce que vous compreniez, à votre manière, que votre peau est un instrument et qu’il faut la traiter avec douceur. Le vent ne « conseille » pas les couches ; il s’insinue dans l’espace entre la chemise et le col et vous rappelle brièvement, avec netteté, que le confort se négocie, ne se présume pas.

J’ai appris à garder une allure honnête, et l’honnêteté est le luxe le plus utile lors d’une marche en ville à Leh. On vous parlera de l’altitude en chiffres, mais le corps la comprend comme un tempo différent. On parle en phrases plus courtes ; on monte avec moins de vanité ; on accepte les pauses sans embarras. Je le remarque en moi : je m’arrête pour regarder une femme plier du tissu dans une embrasure de porte, non parce que je suis romantique, mais parce que la pause est juste. Puis je repars, et le mouvement est juste aussi. Leh à pied est plein de ces petites corrections, comme ajuster un poignet de manche ou lisser une manche.

Les lecteurs européens veulent parfois une séquence nette : d’abord ceci, puis cela, et une récompense bien rangée à la fin. À Leh, la récompense est souvent un confort mineur qui arrive au bon moment. Une bande d’ombre apparaît juste quand vos épaules commencent à se raidir. Une petite devanture propose de l’eau quand votre bouche commence à devenir crayeuse. Une odeur d’abricot passe et vous fait comprendre que vous avez faim, d’une faim lente et civilisée, pas d’une faim pressée. Ce ne sont pas des événements dramatiques, mais ils changent la qualité de l’après-midi.

Alors je ne porte que ce qui garde la marche simple : une bouteille d’eau, quelques billets pliés dans une poche où ils ne s’effriteront pas, et la volonté de m’arrêter sans culpabilité. Leh à pied vous demande d’être pratique de la même manière qu’il vous demande d’être élégant : en choisissant ce qui est nécessaire et en laissant le reste derrière. À mesure que la rue s’anime et que le paysage sonore s’épaissit—voix, volets, le tintement fin du métal contre le métal—je sais que je dérive vers le marché, non parce que je l’ai poursuivi, mais parce que le pouls de la ville commence à guider mes pieds.

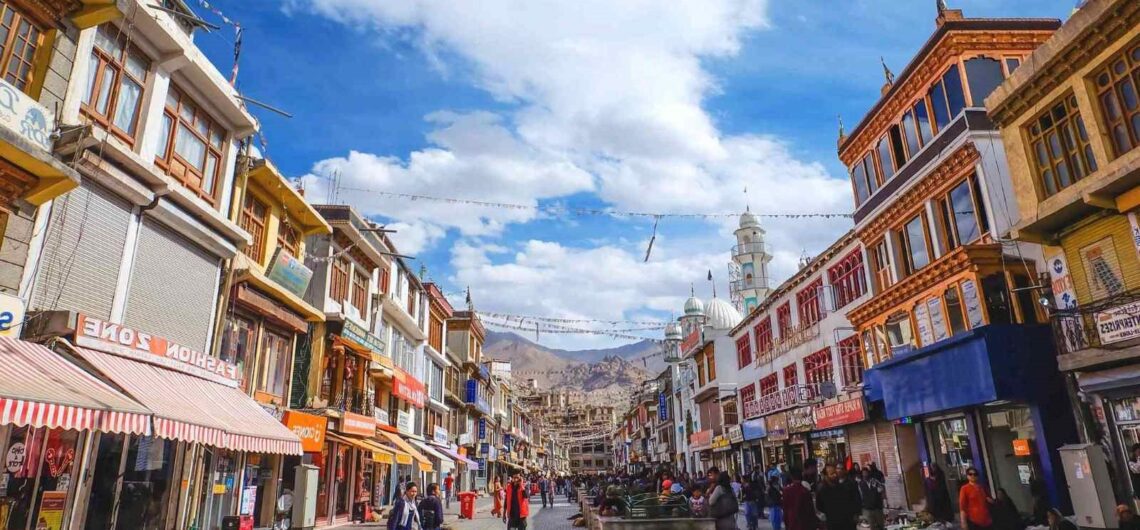

Leh Market, là où la couleur parle

Le bazar n’est pas un spectacle ; c’est une texture que l’on traverse

On entend le marché avant de le voir, et cela paraît juste. Leh Market ne se présente pas comme un objet à admirer de loin ; c’est une bande vivante de sons et de frottements. Un jour où le vaste bleu semble appuyer sur tout, le bazar réplique par le bruit humain—négociations, rires, le claquement net d’un sac plastique, le bruit sourd d’un fruit qu’on pose. Marcher à Leh vous y amène lentement, comme si vous entriez dans une pièce où une conversation est déjà en cours et où vous devez trouver votre place sans interrompre.

Leh à pied change l’échelle du marché. Si vous arriviez en voiture, vous pourriez être tenté de le traiter comme une halte. À pied, il devient un milieu. Les étals et les boutiques compriment l’après-midi en proximité. La laine, le cuir, le métal, les épices cohabitent comme différents dialectes d’une même langue. Il y a des écharpes d’une douceur qui donne envie d’oublier le temps. Il y a des casseroles de cuivre qui gardent la lumière dans leur ventre. Il y a des sachets de masala dont l’odeur est assez forte pour ressembler à une main sur l’épaule.

Les yeux européens cherchent souvent « l’authentique » trop vite, comme si l’authenticité était un objet unique caché quelque part parmi les marchandises. Mais l’authenticité du marché n’est pas un souvenir ; elle est dans la chorégraphie. Les gens se croisent avec un léger pivot de l’épaule qui dit : je te vois. Un commerçant parle vite, puis hausse les épaules, puis sourit de nouveau, comme si tout le marchandage importait moins que le fait que vous soyez vivants dans le même après-midi. Leh à pied rend ces gestes lisibles, parce que vous avancez à la même vitesse que tout le monde.

Je m’arrête devant une rangée de textiles et je touche le tissu avant de décider ce que j’en pense. La trame raconte une histoire plus vite qu’une étiquette. Certains tissus ne sont que surface, flatteurs et peu sincères. D’autres ont du poids, ce genre de poids qui tombe juste et ne mendie pas l’attention. Je sens mon humeur se déplacer avec la texture. C’est ainsi que le marché parle : par de petites vérités tactiles. En marchant dans Leh Market, je comprends que je ne collectionne pas des objets ; je collectionne des preuves de la manière dont la ville tient—par l’échange, par la patience, par l’art quotidien de se débrouiller sans faire spectacle.

Au-dessus des toits, le vaste bleu demeure imperturbable, mais ici, en bas, tout bouge. Un chien se glisse entre les chevilles. Un enfant court avec le sérieux d’un petit messager. Un moine s’écarte devant une charrette. Leh à pied dans le bazar est moins un itinéraire qu’une immersion lente, et quand je me retrouve enfin près du cœur du marché, j’ai l’impression d’avoir été pliée dans le tissu de la ville, pas seulement invitée à l’observer.

Petits achats, grands soulagements : comment le marché allège la marche

Il serait malhonnête de prétendre que le marché n’est que poésie. Un bazar est aussi une économie, et une économie a son confort pratique : elle fournit ce dont votre corps a besoin sans cérémonie. Leh à pied vous rend vite conscient de ces besoins. La gorge se dessèche. Le soleil insiste. La poussière trouve les bords de vos chaussures. Au marché, des solutions apparaissent sous des formes modestes : une bouteille d’eau tenue au frais dans un réfrigérateur qui ronronne comme un petit moteur de miséricorde ; une paire de chaussettes assez épaisse pour adoucir le pas ; une écharpe que l’on peut remonter lorsque le vent se fait trop sûr de lui.

Je regarde une femme choisir des légumes avec le soin de quelqu’un qui compose un repas, pas une vitrine. Ses doigts testent la fermeté ; son regard est précis. Le geste me rappelle les marchés européens, mais la lumière ici rend tout plus tranchant et l’air rend chaque odeur plus immédiate. Je me surprends à avoir faim de nouveau—pas d’abondance, mais de chaleur. L’idée d’un café dans le Leh Market commence à paraître inévitable, comme la phrase suivante dans un paragraphe. Leh à pied fait cela : il transforme l’appétit en boussole.

À un étal de fruits secs, les abricots sont là comme de petits soleils, fripés et sucrés, leur sucre concentré par le climat. J’en achète une poignée et le vendeur noue le sachet d’une torsion rapide, geste si exercé qu’il a la grâce de la calligraphie. J’en goûte un, et la douceur ressemble moins à une indulgence qu’à un carburant. Le marché est plein de ces échanges sobres. L’argent change de main ; une sorte de reconnaissance mutuelle aussi. Vous n’êtes pas le premier voyageur ; vous êtes simplement le voyageur d’aujourd’hui.

La chose la plus pratique que le marché offre n’est pas un objet, mais un changement d’allure. On ne peut pas se précipiter dans la foule sans devenir impoli. Alors le marché vous force à ralentir, et dans ce ralentissement votre respiration devient plus régulière. Leh à pied fonctionne souvent ainsi : la ville impose un rythme, et le rythme devient un soin. Au moment où je dérive vers le café caché parmi les étals, je sens mon corps recalibré. Le vaste bleu reste puissant au-dessus, mais mon attention l’est davantage désormais, et je suis prêt à m’asseoir un instant—non comme un touriste qui fait une pause, mais comme un piéton qui laisse l’après-midi se mettre en place.

Un café du marché, et l’art de ne pas bouger

Le thé comme un petit intérieur, où la ville passe comme la météo

Le café n’est pas grand ; il n’en a pas besoin. Son charme tient à son refus de rivaliser avec le marché. À l’intérieur, l’air garde un peu plus de chaleur et un peu moins de poussière. Une bouilloire fume. Les tasses s’entrechoquent avec ce son fin et clair du verre. Quelqu’un remue le sucre, et la cuillère tinte doucement, note domestique au milieu du bruit public du bazar. Leh à pied vous mène ici comme une longue phrase vous mène à une virgule : non un arrêt, mais une respiration nécessaire.

Je commande un chai, et la première gorgée est à la fois douceur et épice, puis une chaleur douce qui descend dans la gorge comme une main rassurante. La bouche, qui a été sèche pendant une heure, redevient brièvement vivante. Le café offre un luxe particulier aux lecteurs européens habitués aux cafés comme à des scènes : ici, ce n’est pas une scène. C’est un abri. On s’assoit avec l’écharpe encore autour du cou parce que la porte s’ouvre souvent. On regarde les gens entrer et sortir sans en faire un sujet. Dehors, le marché continue. Dedans, le marché devient un paysage sonore, une marée lointaine.

Je m’assois près d’une fenêtre d’où l’on ne voit pas le vaste bleu, et cette absence est un soulagement. L’esprit n’a pas toujours envie qu’on lui rappelle le ciel. Parfois il veut un plafond plus bas, une lumière plus douce, une table où poser les coudes. Le menu est usé ; les bords du papier ont la fatigue tendre d’avoir été touchés mille fois. Un chien dort près de la porte comme s’il appartenait au mobilier. Une radio diffuse quelque chose qui ressemble à une chanson d’amour, même si, dans cet air, même les chansons d’amour paraissent un peu plus minces, un peu plus honnêtes.

En marchant à Leh, on apprend que regarder est une forme de mouvement. Au café, on voyage à travers des visages. Un jeune couple parle vite dans une langue que je ne comprends pas, mais leurs gestes sont lisibles : impatience, amusement, une petite tendresse. Un commerçant arrive, boit son thé en quelques minutes efficaces, et repart avec la même économie de gestes. Un voyageur en chaussures de randonnée étudie une carte sur son téléphone avec le sérieux de quelqu’un qui veut dompter une chose vivante. Je ne l’envie pas. Leh à pied n’exige pas la maîtrise. Il exige la présence.

Quand je finis mon thé, je ne me sens pas seulement nourrie, mais réassemblée. Dehors, la journée reste lumineuse et sèche, mais mes pensées ont retrouvé leur bon tempo. Je paie, me lève, et je retourne dans le marché avec la confiance tranquille de quelqu’un qui se souvient qu’une marche d’après-midi n’est pas une course. Le café a fait son travail : il a transformé le bruit du bazar en fond sonore, et il a ménagé de la place pour la suite de la ville—plus ancienne, plus étroite, plus ombragée—pour qu’elle s’approche sans effort.

Une phrase brève sur le désir, et la façon dont il change pendant une marche en ville à Leh

Dans les villes européennes, la pause au café devient souvent un moment d’organisation. On déplie la carte, on décide de la suite, on nomme ses désirs comme s’ils étaient un itinéraire. Ici, la pause a une autre fonction. Elle révèle le désir sous sa forme la plus simple. Vous voulez de l’ombre. Vous voulez boire. Vous voulez vous asseoir avec le dos soutenu. Ce ne sont pas de petits désirs ; ce sont les fondations d’une marche civilisée. Leh à pied rend le désir modeste et donc exact.

Je remarque, en quittant le café, que je veux moins de choses que je n’en voulais en entrant au marché. Plus tôt, je touchais les tissus avec une curiosité presque gourmande. Maintenant, je suis contente de laisser mes mains le long du corps. Les couleurs du marché se sont imprimées dans mes yeux ; je n’ai pas besoin de les emporter. C’est l’un des cadeaux discrets de marcher à Leh : cela réduit l’envie de posséder. La ville est si nette, si intensément présente, que la possession commence à paraître redondante.

Dans les lieux où le ciel est aussi vaste, on apprend que le souvenir le plus intelligent est un changement d’allure.

Le vaste bleu ne flatte pas vos ambitions. Il les révèle, puis il demande si elles sont nécessaires. Sous cette question, l’esprit devient sélectif. Je choisis une direction non parce qu’elle est « la suite » de l’itinéraire, mais parce que je me sens attirée vers des ruelles plus calmes. J’ai entendu parler de la vieille ville de Leh, de ses passages étroits et de ses maisons plus anciennes, mais le nom compte moins que la promesse d’ombre et de pierre. Leh à pied transforme la ville en une série d’invitations que l’on peut accepter ou refuser sans culpabilité.

Le marché desserre son emprise à mesure que je m’éloigne. Le son s’amincit. Les étals se font plus rares. Les ruelles se resserrent et la lumière change de caractère. Marcher à Leh, on sent ce basculement sur la peau avant de le remarquer avec les yeux. L’air se rafraîchit légèrement à l’ombre de murs plus hauts. La poussière devient plus fine, moins théâtrale. Une porte apparaît avec du bois sculpté assombri par le temps. Un escalier surgit sans prévenir, comme si quelqu’un avait construit la ville en empilant des après-midis les uns sur les autres. Je suis les ruelles avec la foi d’un piéton : pas aveugle, mais disposée à me laisser guider par l’instinct le plus simple—vers l’endroit où la ville conserve son souffle ancien.

La vieille ville de Leh, là où l’ombre a de la mémoire

Des ruelles comme des rideaux tirés : intimité, silence, et le plaisir de la pierre fraîche

La vieille ville de Leh ne s’annonce pas par une porte. Elle commence simplement, et ce commencement se ressent comme un resserrement—de l’espace, du son, de la tendance de l’esprit à bavarder. Les ruelles se glissent entre des murs qui retiennent la chaleur du jour sur leurs faces extérieures et gardent, à l’intérieur, une fraîcheur plus tranquille. Marcher à Leh devient plus doux ici. Vos pieds ralentissent non parce qu’on vous demande de ralentir, mais parce que le sol réclame de l’attention. Des marches apparaissent sans prévenir. La pierre est irrégulière. Un angle tourne brusquement et la lumière passe du vif au sombre aussi vite qu’une humeur.

Les villes européennes ont aussi leurs quartiers anciens, mais leur âge vient souvent avec des panneaux, des restaurations et une certaine fierté. Ici, l’âge ressemble moins à une fierté qu’à une continuité. Un encadrement de porte est usé par les mains. Un seuil est poli par les pieds. Une petite fenêtre est couverte d’un tissu qui bouge légèrement quand quelqu’un, dedans, respire tout près. La rue sent faiblement la fumée de bois et quelque chose de plus doux, peut-être une cuisson, peut-être de l’encens. Leh à pied, dans la vieille ville, est une leçon de retenue : on baisse la voix sans y penser, et on regarde sans dévisager. Le respect apparaît comme une posture, pas comme une proclamation.

Je passe devant un mur dont l’enduit s’est fissuré en une délicate carte du temps. Dans les fissures, la poussière s’est posée comme une farine fine. Un jouet d’enfant—quelque chose de vif et de plastique—repose, incongru, contre une pierre ancienne, et le contraste n’a rien de tragique. Il est simplement vrai. La vie continue. Le vaste bleu est toujours là au-dessus, mais on ne le voit qu’en fragments : un triangle de ciel au bout d’une ruelle, une bande de bleu entre deux toits. Cette fragmentation est apaisante. Elle rend le monde à nouveau à taille humaine.

En marchant dans les ruelles anciennes de Leh, on prend conscience de son propre corps d’une manière plus silencieuse. La respiration se stabilise. Les épaules s’abaissent. Le soleil, qui était une force au marché, devient ici une présence distante, filtrée par l’architecture. Vous effleurez un mur de la main et le mur est frais, comme s’il avait gardé un peu de nuit pour vous. La sensation est intime, presque tendre. Vous réalisez que la ville n’est pas seulement quelque chose que l’on voit ; c’est quelque chose qui vous touche en retour.

À un petit carrefour, une femme porte de l’eau avec une efficacité calme. Elle s’écarte pour me laisser passer, puis continue sans histoire. Je continue aussi, reconnaissante non de sa politesse, mais du rappel que ce lieu n’est pas un musée. Leh à pied devient à son meilleur dans la vieille ville précisément parce que la ville refuse de poser. Elle continue simplement—ruelles, marches, portes, ombres—en vous demandant de rejoindre son sérieux tranquille.

La marche devient verticale : escaliers, toits-terrasses, et la manière dont les vieux lieux changent vos pensées

Dans la vieille ville de Leh, le sol a des opinions. Il monte en marches, il incline, il vous surprend avec un escalier là où vous attendiez une ruelle. Marcher à Leh commence à devenir vertical, et cela change le rythme de l’esprit. Monter même quelques marches vous rend plus attentif à votre souffle, et l’attention a un effet nettoyant. Les lecteurs européens pourraient penser à l’ascension comme à un effort. Ici, monter ressemble à un petit raffinement : cela dépouille la vitesse inutile.

Certaines volées de marches sont si étroites que vous pourriez toucher les deux murs avec les mains si vous le vouliez. L’idée est enfantine et tentante. Les murs sont rugueux, l’enduit granuleux. On sent l’âge de la ville au bout des doigts. En haut d’une courte montée, un toit-terrasse apparaît—plat, pratique, ensoleillé—et la vue s’ouvre juste assez pour rappeler le vaste bleu. Le ciel revient comme un refrain musical, familier sans jamais être identique. Leh à pied est plein de ces refrains : le bruit du marché qui s’éteint dans le silence, l’ombre qui cède à l’éclat, la petitesse de la ville constamment mesurée contre ce plafond immense.

Je m’arrête à un point où les ruelles parcourues ressemblent à des fils, fins et décidés. Un drapeau de prière flotte près de moi, son tissu effiloché au bord comme si le temps l’avait doucement travaillé. Les couleurs du drapeau sont vives, mais leur vivacité n’est pas bruyante. Elle est simplement persistante. Je pense à la manière dont les Européens traitent souvent la couleur comme une décoration. Ici, la couleur ressemble à une forme d’endurance.

En redescendant, je passe devant une porte où quelqu’un pétrit de la pâte. L’odeur est chaude, levurée, et elle me donne faim d’une façon plus sérieuse que le marché. La faim, dans la vieille ville, n’est pas une impulsion ; c’est un accord silencieux avec le corps. Je commence à penser au palais, non comme à un repère, mais comme au prochain changement d’altitude, au prochain déplacement de perspective. Leh à pied est, entre autres, une série de changements de perspective. Chacun recalibre ce que vous jugez important.

Quand les ruelles s’élargissent un peu et que la lumière se fait plus forte, je sais que je quitte la partie la plus ancienne de la ville et que je me dirige vers un lieu où l’histoire se tient plus haut—le palais de Leh. L’idée de la hauteur apporte une légère humilité. J’ajuste mon écharpe encore une fois, non parce qu’il fait froid, mais parce que le vent s’est mis à parler plus directement. Puis je marche vers le palais avec la concentration calme de quelqu’un qui s’approche d’une pièce qui exige des pas plus silencieux.

Le palais de Leh et Changspa Road, deux sortes de hauteur

Le palais : poussière, fenêtres, et la ville rendue petite sous vos yeux

Le palais de Leh est une pause que l’on prend avec les jambes. La montée vers lui n’est pas longue, mais elle change la phrase du corps. La respiration devient plus délibérée ; l’allure, moins décorative. En marchant à Leh vers le palais, on commence à sentir que l’altitude n’est pas seulement un chiffre mais un style d’attention. On remarque la manière dont le vent glisse sur les espaces ouverts, comment il trouve les coins et les rend plus froids, comment il soulève la poussière en spirales pâles qui disparaissent aussi vite qu’elles apparaissent.

À l’intérieur, le palais garde un autre climat. La pierre, le vieux bois et les pièces fermées produisent un silence qui n’est pas un vide mais une réserve. La poussière s’installe sur les surfaces avec l’assurance de ce qui sait qu’il appartient ici. La lumière entre par les fenêtres et dessine des rectangles sur le sol, et ces rectangles ressemblent à des invitations à s’arrêter. Les musées européens dirigent souvent votre regard avec des cartels. Ici, votre regard est dirigé par le simple drame de l’ombre et de la lumière. Je me tiens à une fenêtre et je regarde en bas. La ville devient compacte—toits, ruelles, cours—agencée comme si une main soigneuse l’avait posée ainsi. Au-dessus, le vaste bleu demeure indifférent, mais de cette hauteur il paraît presque tendre, comme s’il avait décidé de veiller.

Leh à pied paraît particulièrement clair depuis le palais parce que l’on peut voir son propre trajet suggéré dans la géométrie de la ville. On reconnaît la bande du marché. On reconnaît les ruelles anciennes. On reconnaît Changspa Road qui s’étire avec une assurance un peu plus lâche. La vue ne me rend pas triomphante ; elle me rend proprement petite. C’est une émotion plus juste à porter. Elle empêche l’après-midi de devenir une performance.

Je touche un mur et je sens la fraîcheur stockée à l’intérieur. Mes doigts s’en détachent couverts de poussière. C’est une petite trace, une preuve minime que je suis passée ici physiquement. J’aime cette preuve plus qu’une photographie. Une photographie serait trop nette, trop propre. Leh à pied n’est pas net ; c’est de la poussière et du souffle et le travail silencieux de garder une allure à la hauteur d’un lieu qui ne se presse pas pour vous impressionner.

Quand je quitte le palais, la lumière dehors paraît plus tranchante, comme si le monde revenait à sa voix publique. Le vent attrape le bord de mon écharpe. Je la serre et je commence à dériver vers Changspa Road, impatiente d’une autre sorte de marche—moins historique, plus sociale—où la ville desserre son col et s’autorise une douceur du soir.

Changspa Road : un courant plus doux, où marcher redevient social

Changspa Road a l’allure d’un endroit qui sait que les gens vont flâner. Son énergie diffère de l’urgence comprimée du marché, et diffère encore du sérieux silencieux de la vieille ville. Ici, marcher à Leh devient ouvertement agréable. Les devantures offrent de petites tentations—livres, tissus, en-cas, souvenirs qui n’ont pas honte d’être des souvenirs. Cafés et restaurants apparaissent avec la confiance tranquille de lieux qui s’attendent à ce que vous vous asseyiez. Leh à pied sur Changspa Road ressemble à une conversation que l’on peut reprendre après un long silence.

Les lecteurs européens reconnaîtront ici quelque chose de familier : le rythme d’une promenade du soir. Mais les détails restent obstinément locaux. L’air est toujours sec ; le ciel toujours immense ; la lumière a toujours cette clarté d’altitude qui donne à tout un aspect fraîchement lavé. Les gens passent dans un mélange facile—habitants allant avec but, voyageurs allant avec curiosité, moines allant avec une certitude calme. Des chiens se faufilent entre les chevilles avec une diplomatie exercée.

Je me surprends à sourire plus souvent. Non pas parce que je suis ravie de façon superficielle, mais parce que la route fait place à de petits plaisirs. Un commerçant lève une écharpe et le tissu attrape la lumière avec une douceur qui donne envie de le toucher. Un couple se querelle doucement au sujet de la direction, puis rit de lui-même. Un enfant balance une bouteille en plastique vide comme si c’était un instrument de musique. Le bruit est léger et ridicule et parfaitement adapté à l’heure.

Leh à pied reste, même ici, une discipline d’allure. Changspa vous invite à traîner, mais il vous invite aussi à être sélectif. Vous n’avez pas besoin d’entrer dans chaque boutique. Vous n’avez pas besoin de goûter chaque menu. La meilleure manière de marcher à Leh est de garder le désir précis. Je choisis un restaurant non parce qu’il promet le plus fort, mais parce qu’il a une stabilité tranquille—quelques tables, une lumière chaude, une odeur de soupe qui s’échappe comme une bienvenue sans effort.

En m’approchant du restaurant, je sens la première vraie fatigue dans mes jambes. Elle n’est pas désagréable. C’est le genre de fatigue qui rend le dîner mérité, et qui fait de la prochaine montée—vers Shanti Stupa—un choix plutôt qu’une obligation. Leh à pied vous offre cette séquence avec douceur : marcher, manger, marcher encore, et laisser le vaste bleu au-dessus changer de ton à mesure que l’après-midi glisse vers le soir.

Dîner sur Changspa, puis le calme blanc au-dessus de la ville

Une table qui ancre le corps : chaleur, sel, et le soulagement de s’asseoir

Le restaurant sur Changspa Road est modeste, comme le sont souvent les bonnes choses. Il ne crie pas. Il luit. À l’intérieur, l’air retient la chaleur comme un secret bien gardé. Les chaises paraissent plus solides qu’il y a une heure. Mes jambes, qui m’ont portée à travers la friction du marché, les marches de la vieille ville et la hauteur du palais, accueillent le siège avec une gratitude presque comique. Leh à pied vous fait sentir le plaisir de s’asseoir d’une façon qu’aucune voiture ne pourra jamais offrir. S’asseoir devient une petite cérémonie de retour au corps.

Je commande quelque chose de chaud—une soupe d’abord, puis une assiette où le riz et les légumes arrivent avec une générosité sensée. La vapeur monte et touche mon visage. L’odeur du cumin et de quelque chose de vert et de frais desserre la dernière tension dans ma poitrine. Les lecteurs européens pourraient considérer la « nourriture locale » comme une expérience à collecter. Ici, le repas est plus simple et plus sérieux. Ce n’est pas une histoire ; c’est une réparation. Le sel rend de la netteté à la langue. La chaleur rend de la confiance aux mains.

J’observe les petits détails de la table comme s’ils faisaient partie de la langue de la ville. La condensation s’assemble sur un verre, puis glisse en lignes lentes et décidées. Les couverts ont ce son métallique familier qui fait instantanément de n’importe quel lieu une forme provisoire de maison. Le menu est un peu usé ; les coins se recourbent. À une autre table, quelqu’un rit doucement, puis baisse la voix comme s’il se souvenait de l’air mince. Dehors, la route continue de porter des piétons, mais le son est filtré par le mur, adouci en un bourdonnement.

Leh à pied change votre façon de manger. Vous ne mangez pas pour « tenir » un itinéraire ; vous mangez pour rendre la soirée humaine. Je mâche plus lentement, laissant la chaleur rester dans ma bouche, laissant le repas faire son travail silencieux. Le vaste bleu au-delà des murs commence à s’approfondir, passant de la clarté dure de midi à une tonalité plus riche. Je sais, sans regarder l’heure, que c’est le bon moment pour penser au stupa. Non parce que ce serait un « spot de coucher de soleil », mais parce que le corps, réparé par le dîner, est prêt à nouveau pour une montée.

Quand je paie et que je sors, l’air paraît plus froid et plus propre. L’écharpe redevient utile. Je la serre et j’oriente mes pas vers le chemin qui monte. Leh à pied, le soir, devient une autre sorte de marche : moins de commerces et de ruelles, plus de souffle et de ciel, plus de sortie des petits bruits de la ville et d’entrée dans un registre plus calme.

Shanti Stupa : vent, marches, et le vaste bleu rendu lumineux

La montée vers Shanti Stupa n’est pas une épreuve, mais elle est honnête. Elle vous demande de compter votre souffle en silence, d’accepter que vos jambes ne sont pas des machines et que vos poumons ne sont pas décoratifs. En marchant à Leh vers le stupa, la ville commence à s’éloigner derrière vous. Les sons de Changspa s’amincissent, puis disparaissent. L’air se rafraîchit. Le vent devient plus direct, comme s’il avait moins de murs à négocier. Il soulève le bord de mon écharpe et me rappelle que, même par temps calme, la colline appartient au ciel.

À mesure que je monte, le vaste bleu change encore. En fin de journée il est moins sévère, plus stratifié. Il tient de légers dégradés—plus pâle près de l’horizon, plus profond au-dessus—comme une aquarelle qu’on aurait laissée sécher sans y toucher. Le stupa apparaît blanc et composé, sorte de ponctuation sur le flanc de la colline. Je ne m’en approche pas avec triomphe. Je m’en approche comme je m’approche de tout lieu calme après un long après-midi : avec soulagement, avec un peu d’humilité, et avec l’espoir de ne pas le gâcher en pensant trop.

En haut, la ville est petite. Leh ressemble à une poignée de toits tenus ensemble par des ruelles, une bande de marché, et l’accord tacite de gens qui savent vivre sous un ciel immense. Leh à pied a rendu cette petitesse intime plutôt qu’insignifiante. Je peux retracer l’après-midi dans ma tête : la porte de la guesthouse, le pouls clair du marché, la pause chaude du café, la mémoire ombragée de la vieille ville, le silence stocké du palais, le courant plus doux de Changspa, la réparation du dîner. Chaque partie a laissé un dépôt—de la poussière sur les chaussures, de la chaleur dans le ventre, un rythme plus stable dans le souffle.

Le stupa lui-même est calme d’une manière qui n’exige pas la révérence mais l’invite. Quelques visiteurs se tiennent là sans beaucoup parler. Le vent traverse les drapeaux de prière proches, les faisant claquer légèrement comme de petits fouets joyeux. Le son est net, puis s’évanouit. Le vaste bleu au-dessus tient tout—ville, colline, gens, silence—sans jugement. Un instant, je ressens cette paix particulière qui vient quand un lieu ne vous demande rien de plus que d’être présent.

Leh à pied se termine ici non parce que l’itinéraire est complet, mais parce que la journée a trouvé sa phrase la plus nette. Je reste là, je respire, et je laisse le soir se poser sur mes épaules comme un châle. Puis, avant de redescendre, je regarde une fois encore la ville et je comprends une vérité simple : le vaste bleu n’est pas quelque chose que l’on visite. C’est quelque chose que l’on apprend à porter, légèrement, comme on porte un bon après-midi—sans le presser dans une explication.

FAQ

Leh est-elle facile à explorer à pied pour une première visite ?

Leh est étonnamment facile à parcourir à pied, mais elle récompense une allure douce. Sur un parcours Leh à pied, l’ajustement principal n’est pas la distance ; c’est l’altitude et la lumière. Si vous accordez des pauses—ombre, thé, courts repos—le corps se cale vite. Beaucoup de visiteurs, lors d’une première fois, constatent que marcher à Leh devient plus simple après un premier après-midi sans hâte.

Combien de temps dure généralement cet itinéraire Leh à pied ?

L’après-midi complet—guesthouse vers Leh Market, pause café, ruelles de la vieille ville, palais de Leh, Changspa Road, dîner, puis Shanti Stupa—peut durer entre quatre et sept heures, selon la fréquence de vos arrêts. Leh à pied est à son meilleur quand on s’attarde : le marché ralentit le temps, et le café rend l’après-midi plus vaste.

Quel est le meilleur moment de la journée pour marcher à Leh et visiter Shanti Stupa ?

La fin d’après-midi jusqu’au début de soirée est idéale, car la lumière s’adoucit et l’air se rafraîchit. Marcher à Leh sous l’éclat le plus dur de midi peut être éprouvant, tandis que les heures plus tardives rendent la montée à Shanti Stupa plus calme et plus confortable. Le vaste bleu gagne aussi en profondeur vers le soir, ce qui change toute l’atmosphère de Leh à pied.

Que porter pour une promenade confortable en ville à Leh ?

Les couches sont la réponse la plus simple : une veste légère ou une couche chaude, une écharpe contre le vent et la sécheresse, et des chaussures confortables pour la pierre irrégulière. Des lunettes de soleil et une protection solaire aident, car la lumière est claire et persistante. Leh à pied paraît le plus élégant lorsque les vêtements soutiennent votre allure au lieu de lui faire concurrence.

Conclusion : ce que cette marche laisse dans vos mains

Des enseignements clairs d’une petite ville sous un vaste bleu

Leh à pied n’est pas mémorable parce qu’elle est difficile ; elle l’est parce qu’elle est précise. La petite ville vous donne des chapitres distincts, chacun avec sa propre texture, et le vaste bleu au-dessus les relie comme un seul long fil. Si vous voulez des enseignements clairs, ils sont simples, et ils viennent directement des sensations de l’après-midi plutôt que de règles.

- Laissez l’allure devenir votre plan. Marcher à Leh devient plus facile et plus riche quand on accepte les pauses comme faisant partie de la marche, et non comme des interruptions.

- Utilisez le marché pour autre chose que l’achat. Leh Market est une leçon de rythme ; il vous ralentit dans le vrai tempo de la ville et stabilise votre souffle.

- Offrez-vous une virgule de café. Une courte pause chai transforme le bruit du bazar en arrière-plan et vous prépare à des ruelles plus calmes et à une pierre plus ancienne.

- La vieille ville enseigne le respect sans mots. L’ombre, les escaliers étroits et les seuils usés encouragent un mouvement plus silencieux et une attention plus calme.

- La hauteur est une perspective, pas un exploit. Le palais de Leh et Shanti Stupa rendent tous deux la ville petite ; le but n’est pas la conquête, mais la clarté.

- Le dîner compte. Un repas chaud sur Changspa Road répare le corps et rend la dernière montée choisie, non subie.

Les lecteurs européens cherchent souvent un « meilleur itinéraire » lorsqu’ils recherchent une marche à pied à Leh. La meilleure question est plutôt : quel type d’après-midi voulez-vous porter ensuite ? Leh à pied répond à cette question en vous offrant de petits plaisirs exacts—de l’ombre au bon moment, du thé quand la gorge le demande, du silence quand l’esprit en a besoin, une vue quand la journée est prête à redevenir simple. L’itinéraire fonctionne parce qu’il respecte le corps et respecte la ville.

Une dernière note de clôture sous le vaste bleu

Quand vous redescendrez, la ville paraîtra plus proche—moins comme une destination, plus comme une pièce familière. C’est ce que fait une bonne marche. Leh à pied le fait avec une pureté rare. Le vaste bleu sera toujours au-dessus, patient et immense, et la petite ville sera toujours occupée de marchés, de ruelles, de dîners, et de chiens endormis au soleil. Mais quelque chose en vous aura changé de tempo. Vous marcherez un peu plus honnêtement, vous respirerez un peu plus délibérément, et vous porterez l’après-midi non comme une histoire à prouver, mais comme une certitude calme—comme de la chaleur retenue dans la pierre après que le soleil s’est déplacé.

Sidonie Morel est la voix narrative derrière Life on the Planet Ladakh,

un collectif de récit qui explore le silence, la culture et la résilience de la vie himalayenne. À travers des chroniques de voyage intimes, elle suit des routes ordinaires—marchés, ruelles, toits-terrasses—

jusqu’à ce qu’elles révèlent l’extraordinaire patience des lieux.