Quand la distance devient une forme de foi

Par Declan P. O’Connor

Introduction — L’époque qui a oublié comment être loin

L’effondrement de l’espace sacré

Au siècle numérique, l’humanité habite une proximité invisible qui aplatit la géographie autant que la révérence. Nous vivons à l’intérieur d’appareils qui promettent la connexion mais volent la lente grâce de la séparation. La théologie concevait jadis la distance comme un pont vers le divin : l’intervalle entre l’homme et le divin n’était pas un obstacle, mais une tension nécessaire. Aujourd’hui, cette tension est anesthésiée par une immédiateté sans fin. Nous rafraîchissons nos fils d’actualité au lieu de nos esprits, confondant vitesse et signification, connexion et communion.

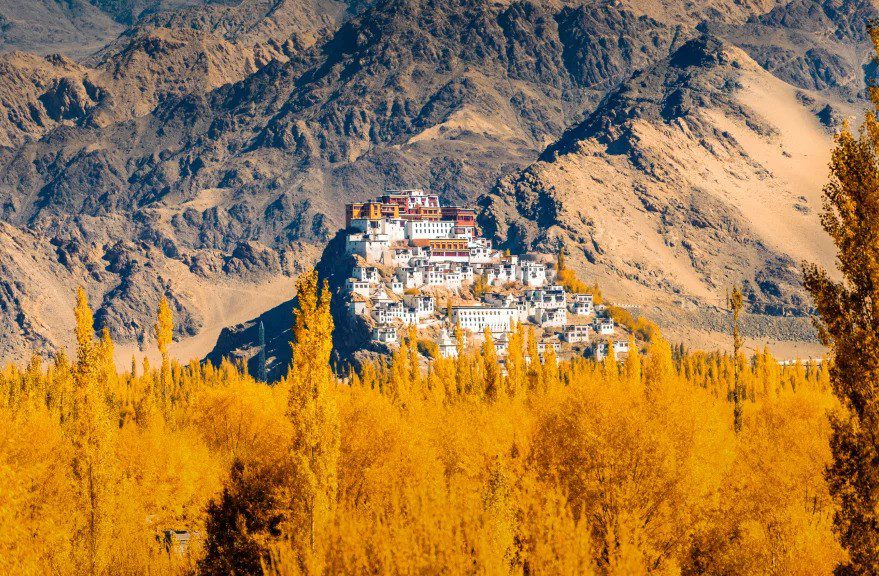

Voyager au Ladakh, c’est redécouvrir la distance sous sa forme brute et corporelle. L’air devient mince ; les montagnes creusent d’immenses silences entre les villages. Ce que la technologie appelle “latence” devient une prière. L’altitude de 4 000 mètres discipline la perception — elle ralentit l’esprit jusqu’à ce que la pensée s’accorde avec le souffle. La théologie de la distance n’est pas une nostalgie de l’isolement ; c’est la redécouverte de l’espace comme texture morale, où le fini et l’infini se rencontrent sans se confondre.

Le mirage de la proximité

La civilisation moderne célèbre la proximité comme une vertu : réponses immédiates, accès instantané, illusion d’intimité à travers les écrans. Pourtant, cette proximité cache souvent une sécheresse spirituelle. Sans intervalles, l’expérience s’étouffe. Le plateau du Ladakh, avec ses monastères dispersés comme des signes de ponctuation à l’horizon, démontre que l’éloignement n’est pas le vide — il est la ponctuation de la grammaire de l’être.

Le théologien de l’Himalaya n’est pas un moine en retraite, mais un voyageur qui apprend la retenue. Chaque pause sur le sentier, chaque délai dans la communication devient un sacrement d’attention. L’âme commence à écouter lorsque le signal faiblit. Voilà le paradoxe : ce que le monde définit comme déconnexion peut en réalité être une communion d’un ordre plus profond.

« Le silence n’est pas l’absence de son, mais la présence de distance. »

La géographie sacrée de l’absence

Le Ladakh comme paysage de révérence

Les vallées du Ladakh enseignent une leçon ancienne : la géographie peut façonner la théologie. Ici, la distance est à la fois physique et métaphysique — elle définit le rythme de la vie. Entre les monastères s’étendent des terrains qui exigent patience et humilité. Les villageois doivent traverser des rivières, franchir des cols gelés, ou attendre un bus qui peut ne pas venir ce jour-là. Ces rythmes résistent à la tyrannie de l’urgence.

Chaque séparation devient une éducation à la dépendance. La théologie de la distance ne glorifie pas la solitude ; elle révèle l’interconnexion comme une maturation dans le temps et la retenue. Dans la lumière limpide de Leh, l’écart entre les pensées devient mesurable. La technologie efface ces distances, mais au Ladakh, elles reviennent comme des instruments d’équilibre. Chaque retard, chaque silence est une forme d’entraînement éthique.

L’altitude de la révérence

L’altitude est l’architecture de la distance. L’air raréfié de l’Himalaya impose l’humilité : chaque respiration rappelle que l’existence est empruntée, non possédée. À ces hauteurs, la distance prend une densité — elle devient quelque chose à traverser, non à mesurer. L’ascension lente le long de l’Indus est un apprentissage théologique, enseignant que l’effort sanctifie le sens.

Pratiquer la distance, c’est renoncer au contrôle. La montagne ne cède pas à l’impatience, le sentier ne s’adapte pas à la commodité. La théologie n’est donc pas croyance, mais posture — la volonté de s’incliner devant l’espace. Le monde comprimé par les écrans nous a volé cette posture. Pourtant, au Ladakh, le corps devient liturgie ; le souffle, confession récurrente. Le silence qui tombe entre les montagnes n’est pas un vide — c’est l’écho résiduel de la création.

L’hérésie numérique — la connexion sans présence

L’illusion de l’accès infini

Nous faisons défiler des vies, des événements, des tragédies dans une proximité perpétuelle, comme si l’empathie pouvait se transmettre par la bande passante. Mais le miroir numérique ne reflète que des fragments ; son intimité est synthétique. La théologie de la distance propose une inversion hérétique : le salut pourrait résider non dans la connexion, mais dans le retrait.

Dans les monastères de Thiksey ou Diskit, la communication se filtre par le silence rituel. Les moines écrivent peu, mais chaque mot porte le poids de la sincérité. Comparez cela au bavardage incessant de la modernité : nos conversations durent rarement, mais notre bruit persiste. L’intelligence artificielle amplifie encore cela, donnant des mots sans écoute. Elle construit la proximité tout en effaçant la présence.

L’éthique de l’intervalle

La distance crée l’espace pour la perception morale. Quand tout devient immédiatement visible, l’imagination morale s’effondre. Le voyageur au Ladakh apprend que voir moins peut signifier comprendre davantage. Entre deux zones Wi-Fi, l’absence de signal peut sembler un exil — mais c’est là précisément que la réflexion s’approfondit.

L’éthique de l’intervalle affirme que le délai n’est pas inefficacité — c’est intégrité. Envoyer un message à travers un col et attendre trois jours pour une réponse n’est pas un inconvénient ; c’est un dialogue façonné par la révérence. Dans une culture obsédée par l’optimisation, le Ladakh murmure une autre vérité : le message non envoyé est peut-être le plus sacré.

La pratique du retrait

La retraite comme résistance

Le retrait à l’ère de l’IA est souvent pris pour une défaite. Pourtant, toute grande théologie commence par un acte de retrait — le Christ dans le désert, le Bouddha sous l’arbre de la Bodhi. L’éloignement du Ladakh ravive cette tradition sous la forme séculière du voyage. Le voyageur qui ose se déconnecter accomplit une rébellion silencieuse contre l’empire de l’immédiateté.

La distance n’isole pas ; elle purifie. L’attente — qu’elle soit pour un col dégagé ou un satellite en orbite — rend au penser son rythme. La théologie de la distance devient alors un pèlerinage de perception. Lorsque le bruit extérieur s’éteint, la voix intérieure peut de nouveau parler.

La liturgie de la lenteur

Dans les marchés de Leh, les échanges se déroulent au rythme de la conversation. Dans les vallées reculées du Zanskar, un trajet de quelques heures ailleurs exige ici des jours. Mais la lenteur n’est pas inefficacité — c’est un écosystème de grâce. Chaque moment a un poids, chaque geste une résonance.

Les voyageurs modernes, habitués à la vitesse, prennent souvent cela pour un retard. Pourtant, la liturgie de la lenteur est une éducation à la dignité. Elle enseigne que l’expérience doit fermenter avant de devenir sagesse. Le voyageur qui s’accorde au rythme du Ladakh découvre que la distance n’est pas seulement spatiale — elle est existentielle, un espace où le moi se dissout dans le paysage.

Le monastère moderne — technologie et transcendance

Algorithmes et effondrement de l’émerveillement

La technologie promet l’omniprésence mais ne livre que la distraction. Nous avons construit un monde qui abolit l’éloignement, tout en restant perpétuellement détaché. La théologie de la distance nous invite à retrouver la crainte sacrée — à réintroduire le mystère là où les données ont colonisé l’émerveillement.

L’intelligence artificielle peut écrire sur la foi, mais elle ne peut pas s’agenouiller. Le voyageur qui contemple un coucher de soleil himalayen sans prendre de photo accomplit un acte de résistance : un refus de convertir la beauté en donnée. Dans ce refus naît la révérence.

Le monastère sans murs

Peut-être que le monastère de l’avenir n’est pas un bâtiment, mais une pratique de retenue. Il n’est pas nécessaire de fuir le monde numérique, mais d’apprendre à l’habiter avec une conscience monastique. La théologie de la distance ne diabolise pas la technologie ; elle demande de restaurer les seuils. Un smartphone peut être à la fois autel et abîme, selon la manière dont on l’aborde.

Les paysages du Ladakh enseignent le discernement : certaines distances doivent rester sacrées. Les drapeaux de prière flottent non pour être photographiés, mais pour rappeler que les vents invisibles portent un sens au-delà du regard.

Le retour — retrouver l’intervalle sacré

Le pèlerinage de l’attente

Chaque voyage au Ladakh commence par un retard. Vols cloués au sol par la météo, routes bloquées par la neige — ces interruptions ont quelque chose de divin. L’attente devient un rituel ; l’impatience, un péché d’incrédulité. La théologie de la distance culmine ici : la foi est une endurance façonnée par l’incertitude.

Aux portes du monastère, un visiteur peut attendre des heures avant de rencontrer le lama. Pourtant, cette attente n’est pas vide — elle affine le désir. Dans une culture qui mesure le temps en clics, une telle patience est révolutionnaire. Le pèlerin apprend que le monde ne suit pas nos ordres ; il se déploie selon son propre tempo de grâce.

Le silence comme retour

Le retour du Ladakh n’est jamais complet. Quelque chose de son altitude demeure — le pouls plus lent, le sentiment affiné de l’absence. Dans les plaines du signal constant, on ressent la pauvreté de la proximité. La théologie de la distance ne prescrit pas la fuite de la société ; elle appelle à recalibrer la proximité. Pour être proche, il faut d’abord savoir être loin.

FAQ

Que signifie « théologie de la distance » ?

C’est une idée philosophique et spirituelle selon laquelle la séparation, physique ou mentale, redonne du sens dans un monde surconnecté. La distance devient une forme de révérence plutôt qu’un isolement.

Comment le Ladakh incarne-t-il cette théologie ?

Par sa géographie et son rythme de vie. Ses montagnes et ses silences enseignent la patience, l’humilité et la conscience — des qualités que la vitesse moderne érode.

La déconnexion est-elle la même chose que la solitude ?

Pas tout à fait. La solitude affine la perception, tandis que la déconnexion sans but n’est qu’un retrait. La vraie solitude, telle qu’elle se pratique au Ladakh, reconnecte à la profondeur.

Comment les voyageurs peuvent-ils pratiquer la distance ?

En embrassant la lenteur, en laissant mûrir le silence et en respectant les intervalles que la technologie cherche à effacer. La distance se cultive par l’attention.

Quel rôle joue la technologie dans cette réflexion ?

La technologie n’est pas l’ennemie ; c’est la dépendance inconsciente qui l’est. La théologie de la distance appelle au discernement — savoir quand se connecter et quand faire une pause.

Conclusion — La sainteté du message non envoyé

La théologie de la distance nous rappelle que toute présence n’a pas besoin d’être immédiate. Dans un monde qui vénère la vitesse, la lenteur devient prière. Les hauts plateaux du Ladakh offrent non une fuite, mais une leçon : respirer plus lentement, écouter entre les sons, apprécier le temps avant la réponse.

Quand nous redescendons des montagnes, la leçon demeure — les connexions les plus profondes sont celles que nous abordons avec distance, humilité et temps. Le message non envoyé, la pause avant la réponse, le silence après la compréhension — ce sont les derniers sacrements d’un monde encore capable d’émerveillement.