Marcher dans le silence des hautes vallées du Ladakh

Par Elena Marlowe

Introduction : L’air raréfié de la pensée

Le premier souffle au Ladakh

Quand on arrive au Ladakh, ce n’est pas la grandeur des montagnes qui frappe d’abord les sens, mais la pause entre deux respirations. L’air raréfié oblige les poumons à travailler davantage, chaque inspiration est délibérée, et pourtant, dans cette lutte pour l’oxygène, apparaît une clarté inattendue. Le silence qui s’installe ici n’est pas une absence mais une présence—épaisse, résonante, vivante. C’est un silence qui n’intimide pas, mais qui s’étend, invitant à y entrer comme dans un champ ouvert. Les voyageurs qui descendent vers Leh évoquent souvent le choc du paysage : crêtes ocre, ombres de neige sur le granit, éclat soudain du ciel. Mais ce qui persiste bien plus longtemps que toute mémoire visuelle, c’est le rythme de l’immobilité. C’est cette immobilité qui recompose le temps, relâchant l’emprise des horaires pour la remplacer par la cadence des pas. Marcher au Ladakh devient une expérience profonde.

Cette introduction n’est pas seulement une mise en scène. C’est une invitation au cœur du Ladakh, où marcher n’est pas simplement un mouvement mais une méditation. Le voyageur apprend vite que les distances sont trompeuses : ce qui semble être une courte promenade peut exiger de longues heures, le terrain réclamant patience. Et la patience est récompensée—non par l’agitation des marchés ou l’éclat des monuments, mais par la connaissance silencieuse que l’on marche à l’intérieur d’une philosophie vivante. Au Ladakh, chaque pas devient à la fois prière et question, une enquête sur la manière dont nous pourrions habiter le monde autrement. L’air raréfié modifie non seulement le rythme du corps mais aussi celui de l’esprit, permettant aux pensées de dériver aussi librement que des drapeaux de prière dans le vent.

Marcher au Ladakh offre une perspective unique sur le monde, révélant la profondeur de sa culture et de ses paysages.

Drapeaux de prière et ciels vides : symboles en mouvement

Le vent comme philosophe

Haut sur les crêtes, des lignes de drapeaux de prière claquent dans le vent himalayen, chacun étant un fragment de couleur suspendu entre la terre et le ciel. Leur flottement n’est pas seulement décoratif ; c’est une philosophie qui se déploie à chaque rafale. Le tissu porte des mots d’espoir, de sagesse et de mémoire, dispersés dans l’immensité. Passer devant eux rappelle que la croyance peut être légère, non lourde—tissée dans l’air plutôt que gravée dans la pierre. Le vent, implacable mais joueur, devient lui-même philosophe, enseignant que la permanence n’est pas nécessaire au sens. Les drapeaux s’effilochent, s’estompent et finissent par se désintégrer, mais leur essence est portée plus loin, invisible mais présente.

Pour le marcheur, ces drapeaux sont un miroir du voyage. Chaque pas est temporaire, chaque empreinte bientôt effacée par la poussière ou le vent, et pourtant l’acte de marcher crée un fil de mémoire qui persiste en soi. Debout devant eux, on peut se rappeler les anciens Stoïciens qui conseillaient l’acceptation de ce qui échappe au contrôle, ou les maîtres orientaux qui parlaient de l’abandon comme d’une force. Les drapeaux nous montrent les deux : que nos efforts se dissolvent dans de plus grands courants, et qu’il y a une paix à savoir cela. Au Ladakh, où le paysage est si vaste que le moi paraît petit, de tels rappels ne sont pas abstraits—ils sont tangibles, soufflant contre la peau, rappelant que nos pensées, elles aussi, peuvent être desserrées et emportées si nous les laissons partir.

Couleur, foi et tissu fragile

Contre l’immense bleu du ciel ladakhi, les couleurs des drapeaux de prière brûlent vivement : rouge, bleu, vert, jaune, blanc. Chacune est censée représenter un élément, un équilibre de forces visibles et invisibles. Pourtant, au-delà de leur sens rituel, ce qui captive le voyageur est leur fragilité même. Une bande de tissu, vulnérable à la déchirure, devient pourtant un conduit entre les mains mortelles et les cieux éternels. En marchant, on croise ces drapeaux sur les crêtes, aux cols de montagne, ou encore attachés à des cairns solitaires. Chacun murmure ceux qui sont venus avant—pèlerins, bergers, vagabonds—chacun laissant derrière lui quelque chose de léger, mais de puissant.

La fragilité du tissu reflète la fragilité de l’effort humain. Les voyages s’achèvent, les vies s’effacent, mais la trace demeure dans l’air, cousue dans la mémoire. C’est cette combinaison de force et de délicatesse qui confère au Ladakh sa résonance particulière. Marcher sous ces rubans suspendus au ciel, un voyageur se sent à la fois enraciné dans la terre et dissous dans l’horizon. Et peut-être est-ce là la leçon : que la beauté n’exige pas la permanence, que le sens n’a pas besoin d’être gravé dans des monuments mais peut être aussi éphémère qu’un tissu qui se défait au vent.

Marcher comme philosophie : leçons du sentier

Solitude et esprit de montagne

La solitude sur un sentier d’altitude au Ladakh n’a rien à voir avec le fait d’être seul dans un parc urbain. Ici, la distance paraît élastique. Des sommets qui semblent à une matinée de marche restent encore à l’horizon en fin d’après-midi. Les vallées se plient les unes dans les autres avec la tranquille certitude d’un livre qu’on connaît bien, et le marcheur découvre que le compagnon le plus fidèle est le son de sa propre respiration. Dans cet air raréfié, les pensées se désencombrent. Les soucis qui voyagent si bruyamment dans la vie quotidienne deviennent semblables à des papillons de nuit—présents, oui, mais petits, doux, maîtrisables. C’est là que marcher au Ladakh prend un sens plus profond. Le corps négocie l’altitude, et l’esprit, soulagé de sa circulation habituelle, commence à remarquer les micro-événements du sentier : la façon dont les cailloux roulent sous le pied et s’arrêtent comme s’ils écoutaient ; la manière dont le vent gravit une pente, soulève un coin d’écharpe, puis disparaît sans intention de retour.

Au fil des heures, la solitude acquiert une texture qui n’est ni austère ni complaisante. Elle devient un milieu spacieux par lequel le monde se transmet. On s’aperçoit qu’on n’est pas vraiment seul—des corbeaux patrouillent les ascendances ; une cloche de yack au loin sonne une heure inconnue ; la rivière, mince comme un fil dans le sable, pétille comme une pensée qui n’a pas encore trouvé ses mots. En telle compagnie, la réflexion vient aisément. L’acte de poser un pied puis l’autre devient un métronome pour penser. On expérimente des questions : Qu’est-ce que l’endurance sinon un pacte avec l’inconnu ? Qu’est-ce que le confort, et qui en a défini les frontières si étroitement ? On remarque de combien peu on a réellement besoin : une gourde fiable, un châle au crépuscule, un endroit où s’asseoir pour regarder le ciel se meurtrir vers le soir. Ici, la solitude n’est pas un déficit de société mais un surplus d’attention. Et une fois qu’on apprend à porter cette attention, elle voyage avec soi, comme un climat privé qui fait de la place à la réflexion même lorsque le monde reprend son volume.

Immobilité et mouvement

Marcher, c’est mettre en route une petite rébellion : contre la précipitation, contre la distraction, contre l’idée que la valeur se mesure à la vitesse. Le paradoxe est délicieux—marcher au Ladakh exige le mouvement pour atteindre l’immobilité. Les montagnes en donnent le principe. Elles ne font rien et pourtant elles vous transforment ; elles paraissent immuables, et pourtant, d’heure en heure, leurs couleurs migrent avec la lumière. Une arête à midi est de laiton ; le soir venu, d’encre. Le marcheur apprend à imiter les montagnes : continuer d’avancer tout en cultivant un noyau de silence. Les pas fournissent le rythme, la respiration le chœur, et le monde alentour la mélodie du changement.

Certains jours, le vent coud et découd les nuages, et un col qui semblait à portée vacille, comme si le paysage respirait lui aussi. C’est le moment de pratiquer un voyage plus patient—où la distance n’est pas conquise mais apprivoisée. On commence à reconnaître les nombreux synonymes du calme : accalmie, pause, trêve, interlude, répit. On les entend dans le froissement des drapeaux de prière et dans le petit clic discret du bâton de marche sur la pierre. L’immobilité devient un arrangement intérieur plutôt qu’une condition extérieure. Même lorsque le chemin s’élève et que les poumons protestent, on peut choisir d’habiter une poche d’attention paisible, une véranda intérieure ouverte sur une haute vallée. La récompense n’est pas une photo au sommet mais une qualité de présence qui se transporte. C’est ce qui permet, plus tard, assis dans la cour d’un village tandis que la bouilloire siffle, de goûter le thé comme s’il était une première édition de chaleur. Le mouvement, fait avec discernement, est l’art par lequel l’esprit garde la maison du silence. Et s’il faut rapporter une seule leçon, que ce soit celle-ci : marcher n’est pas seulement un moyen d’aller quelque part ; c’est une manière d’être là où l’on est déjà.

Rencontres culturelles en chemin

Villages et vallées

Dans les vallées du Ladakh—Sham, Nubra, et celles que la plupart des cartes ne nomment pas—les villages apparaissent comme des post-scripts de l’eau. Suivez les canaux d’irrigation et vous trouverez l’ombre des saules, des vergers, des terrasses d’orge, et de petites cours où la vie se calibre à l’altitude et à la lumière du jour. Marcher au Ladakh à travers ces espaces rééduque l’échelle du voyageur. Une « courte » traversée devient une médiation entre soleil et ombre, entre la roche nue, lunaire, et la géométrie verte et soudaine des champs. On apprend vite que l’hospitalité est une forme d’architecture : un portail laissé ouvert, un muret bas qui invite à s’asseoir, une louche plongée dans un pot partagé. En ces lieux, la conversation va à la vitesse de la confiance ; elle commence par le thé, parfois par le silence, souvent par un sourire qui dit : restez aussi longtemps que l’eau bout.

Un marcheur attentif remarque l’artisanat de la vie quotidienne : l’agencement des pierres empilées qui gardent la chaleur jusqu’au soir, la manière soignée dont une échelle est posée contre un toit, l’économie nette d’outils appuyés près d’une porte. Les vallées ne sont pas des décors pittoresques mais des acteurs qui participent à la chorégraphie du vivre. Des enfants coupent à travers les ruelles en portant du pain enveloppé de tissu ; une grand-mère lit le temps d’un coup d’œil vers la crête ; un jeune homme répare un pneu tout en discutant des lignes de neige. Ici, les indications viennent sans prévenir. Quelqu’un trace un trait dans la poussière avec un bâton—tournez au pied de l’abricotier, gardez la rivière à gauche, le sentier monte après le deuxième chorten. Les directions supposent que vous faites partie de la grammaire du lieu. Et vous en faites bien partie, pour un temps : un pronom enfilé dans la phrase de la vallée. C’est la rencontre culturelle comme apprentissage. Vous n’acquérez pas des souvenirs ; vous empruntez des manières de remarquer. La leçon à emporter n’est pas que « les gens sont gentils » (ils le sont) mais que la gentillesse est une pratique spatiale—la façon dont les humains éditent le monde pour se faire de la place les uns aux autres.

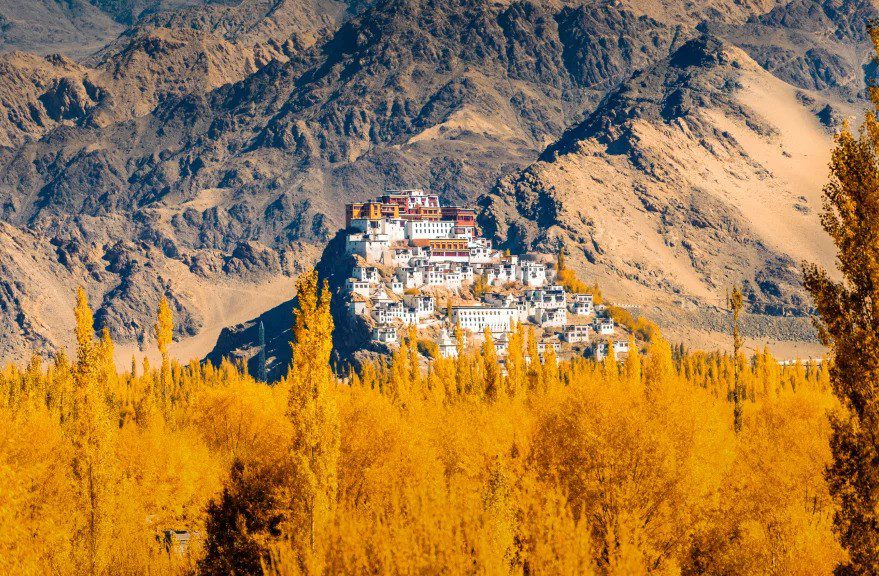

Les monastères comme ancres du silence

Approchez d’un monastère à pied et vous sentirez la différence. Ce n’est pas seulement l’élévation ; c’est l’orientation. Les bâtiments s’alignent sur les crêtes et le ciel comme tracés au compas de la dévotion. Les murs blanchis à la chaux recueillent le soleil. Les cours reçoivent le vent par portions mesurées. Le sentier se resserre, tourne, puis s’ouvre comme un souffle retenu—un geste architectural qui vous prépare à écouter. Le premier son est souvent petit : le râpeux d’une porte, le froissement d’une robe, une cloche qui décode l’après-midi en moments patients. À l’intérieur, les peintures murales épaississent l’air. Les couleurs semblent s’illuminer de dessous, des divinités et des gardiens jouant un théâtre de compassion et de férocité. Il est tentant de traiter ces lieux comme des galeries pour l’appareil photo ; marcher au Ladakh enseigne une autre étiquette. Tenez-vous, respirez, attendez. L’espace fera lui-même les présentations.

Les rencontres les plus puissantes ne sont pas mises en scène. Un novice traverse la cour à l’angle de l’ombre d’un oiseau ; un vieux moine s’arrête pour nouer un drapeau de prière avec une constance apprise au fil des décennies ; des lampes au beurre rectifient l’obscurité, une flamme calme à la fois. Les monastères enseignent une grammaire de l’attention. Ils demandent au visiteur de passer du « sightseeing » à l’« être-vue », c’est-à-dire de laisser l’œil se reposer assez longtemps pour que la compréhension arrive sans hâte. Ainsi ancré, le silence devient articulé. Vous remarquez comment le bâtiment édite le vent et la lumière, comment les montagnes se penchent comme pour écouter la psalmodie. Quand vous repartez, redescendant le sentier vers la vallée, le monde semble reformulé. Même la poussière parle plus doucement. Vous n’emportez pas une doctrine mais une posture : épaules abaissées, pas mesurés, esprit un peu plus large aux bords. Et plus tard, sur le chemin ouvert, quand les drapeaux de prière ferraillent gaiement avec le temps, vous réalisez que le monastère vous a appris une architecture portable—la capacité de construire un bref cloître intérieur où que vous soyez.

Réflexions sous les cieux d’altitude

Philosophie dans l’air raréfié

En altitude, la pensée acquiert une clarté minérale. Les idées précipitent hors des turbulences de la vie ordinaire, devenant des facettes plutôt que du brouillard. Est-ce la minceur de l’air, ou l’effort de marcher au Ladakh jour après jour ; est-ce simplement la géométrie humiliante des crêtes surdimensionnées contre le ciel ? Quelle qu’en soit la cause, l’effet est constant : l’esprit se calme, et l’essentiel s’avance. Sur une longue traversée, une ligne de raisonnement simple tient compagnie des heures durant. On la pince comme une corde, on la vérifie contre le rythme de sa respiration, on teste sa solidité dans une montée. Les conclusions atteintes ici ressemblent moins à des décisions qu’à des règlements, des accords conclus entre l’attention et le terrain.

La tentation est grande de déclarer une telle réflexion un luxe, le sous-produit d’un temps libre dans un paysage décoré. Pourtant, les montagnes disent le contraire. La réflexion est un outil pratique, une manière d’ordonner les priorités dans des conditions où chaque kilogramme compte. Quels projets sont du lest, lesquels sont des vivres ? Quelles habitudes coûtent de l’oxygène, et lesquelles en rendent ? La philosophie d’altitude est petite, précise, robuste. Elle préfère les verbes aux slogans. Elle demande : que peut-on faire bien, avec soin, aujourd’hui ? Et que peut-on laisser au vent ? Sur une arête du soir, lorsque le soleil peigne la lumière à travers une frange de nuage et que la vallée s’assombrit par degrés, les réponses semblent proches. On les inscrit dans ses muscles et dans l’allure que l’on choisira demain. En ce sens, penser en altitude n’est pas fuir la vie ; c’est s’exercer à y revenir avec un meilleur instrument—accordé à des notes calmes et résilientes.

Parfois, le chemin enseigne dans une langue de souffle et de pierre ; on la comprend d’abord avec les pieds, et seulement plus tard avec les mots.

L’art du voyage lent

La lenteur est souvent confondue avec le retard, comme si avancer avec soin était un échec d’arriver. Une longue marche au Ladakh corrige cette illusion. Ici, la lenteur n’est pas un accident ; c’est une technique. Elle permet de récolter des détails que la vitesse brouillerait : l’entomologie de la poussière, la topographie de l’ombre, la façon dont la mémoire d’un glacier persiste dans le froid de l’air du matin bien après la retraite de la glace. Le voyage lent est aussi une éthique. Il vous demande d’assumer la responsabilité de votre empreinte, littérale et autre, et de répondre à l’hospitalité d’un lieu par de l’attention. Cela peut vouloir dire choisir une maison d’hôtes locale plutôt qu’un grand hôtel, prendre le temps d’apprendre quelques mots de salutations, ou rendre un verre de thé vide avec le même soin qu’il a été offert.

Concrètement, la lenteur est un choix de conception—un itinéraire qui privilégie moins d’endroits, des séjours plus longs, et des tronçons reliés à pied lorsque c’est possible. Philosophquement, c’est une recalibration de la valeur. Si le mérite du voyage se mesure seulement au nombre de sites visités, le marcheur a perdu avant de partir. Mais si la valeur se mesure à la profondeur—de la rencontre, de l’observation, de la compréhension—alors marcher au Ladakh devient un compte généreux. La lenteur révèle les économies du soin inscrites dans la région : la façon dont l’eau se partage et se divise, les rituels par lesquels les champs sont mis au repos, les calendriers saisonniers qui ménagent à la fois le labeur et la fête. Avec le temps, le marcheur devient élève de la cadence—de l’art de se mouvoir au rythme d’une vallée plutôt que contre lui. De retour, on découvre que la vitesse peut être un outil utile, mais que la lenteur est une sagesse et, comme la plupart des sagesses chèrement acquises, elle ne crie pas.

Notes pratiques pour le voyageur réfléchi

Meilleure période de trek et planification météo

La saison généreuse pour marcher au Ladakh s’étend généralement de la fin du printemps au début de l’automne, avec des fenêtres souvent fiables entre juin et septembre. Mais les dates, à elles seules, ne garantissent rien. Le temps dans l’Himalaya est une négociation entre altitude, exposition et vent. Une pente orientée au nord peut garder le froid comme une cave tandis que la vallée voisine baigne dans une douce après-midi. La planification commence donc avec les cartes et se termine avec la flexibilité. Choisissez des itinéraires offrant des options d’échappement, ménagez des jours tampons dans votre programme, et apprenez à lire le ciel comme le font les paysans—en prêtant attention au comportement des nuages, à la vitesse du vent, à la qualité de la lumière à l’aube. Un voyageur visant des cols doit s’attendre à des nuits plus froides et emporter des couches modulables. La protection solaire n’est pas optionnelle. Le ciel est généreux en ultraviolet, et la lenteur à réappliquer la crème n’est pas philosophique, seulement négligente.

La logistique devrait refléter l’éthique de marcher au Ladakh : réfléchie, légère, attentive. Emportez un filtre à eau fiable et épargnez à la terre la tyrannie du plastique. Préférez des chaussures à tige offrant un bon maintien et faites-les à votre pied avant qu’elles ne vous fassent. Les bâtons de marche sont plus que des accessoires ; ce sont des négociateurs persuasifs dans les descentes raides et les traversées de rivières. Si votre itinéraire traverse des villages, coordonnez l’hébergement à l’avance dans des maisons d’hôtes locales lorsque c’est possible, pour le confort et pour le petit miracle d’arriver à une bouilloire fumante et à la conversation. Pensez à la lune. Une pleine lune sur une haute plaine peut transformer une marche nocturne en théâtre d’argent, mais elle volera aussi de la chaleur à l’air. Bref, planifiez avec précision, voyagez avec générosité, et laissez le temps être un professeur plutôt qu’un adversaire.

Acclimatation, santé et l’allure qui écoute

L’acclimatation est l’art d’introduire le corps à l’altitude avec soin et courtoisie. Commencez modestement. Passez deux jours à Leh ou dans une vallée plus basse avant de tenter des itinéraires plus élevés, et traitez ces jours non comme des retards mais comme un entraînement à l’attention. Marchez, hydratez-vous et reposez-vous comme si chacun était un verbe tout aussi essentiel. Les signes de stress d’altitude—maux de tête, nausée, étourdissements, fatigue inhabituelle—ne sont pas des insultes à votre robustesse mais des messages d’un système en adaptation. Écoutez tôt ; le remède est souvent un rythme plus lent, dormir plus bas, plus d’eau, et de la patience. En marchant au Ladakh, adoptez si possible un itinéraire qui monte par paliers plutôt que par bonds. Si le plan du jour paraît héroïque sur le papier, il sera bureaucratique dans les poumons.

La nourriture est du carburant et aussi un contrôle climatique. Le jour appelle des encas fréquents et légers pour éviter les creux d’énergie ; le soir demande de la chaleur dans un bol—soupes simples, riz, lentilles. Le thé est autant culture qu’hydratation ; acceptez-le lorsqu’il est offert et laissez-le tresser votre journée avec l’heure locale. Une trousse compacte devrait inclure de quoi soigner les ampoules, un antalgique de base, des sels de réhydratation, et une couche qui respecte la soudaineté avec laquelle le soleil peut céder au vent. Par-dessus tout, ajustez l’ambition à la réponse. Si le corps réclame une journée plus courte, c’est un acte de sagesse, non une capitulation. La montagne ne s’offusquera pas de votre discrétion. Beaucoup de marcheurs découvrent que les plus belles réflexions naissent les jours où ils ont choisi de marcher moins, s’asseoir davantage, et laisser le paysage venir à eux.

Permis, sentiers et marcher avec le soin du lieu

Les itinéraires du Ladakh traversent une mosaïque de terres—champs villageois, pâturages communaux, zones protégées et régions frontalières sensibles. Avant de partir, confirmez quelles sections exigent des permis et comment les obtenir par les canaux officiels ou des opérateurs locaux réputés. Ces formalités sont plus que du papier ; elles aident à gérer des couloirs fragiles où culture et écologie sont en équilibre délicat. Sur le terrain, l’éthique est simple : laissez des traces légères. Restez autant que possible sur les sentiers établis, évitez de couper les lacets qui préviennent l’érosion, et traitez cairns et chortens comme la littérature du lieu plutôt que comme des accessoires. Lorsque vous partagez un sentier avec des animaux, cédez avec grâce ; leur trajet n’est pas un loisir mais un gagne-pain.

Les déchets sont la lettre non envoyée du voyageur—tout ce que vous laissez sera lu par quelqu’un d’autre. Remportez-les. Considérez les petites économies auxquelles vous participez en logeant, en mangeant, et en engageant local. Les guides et les porteurs détiennent des encyclopédies de connaissances du terrain, de nuances saisonnières et d’histoires ; leur travail est le tissu conjonctif qui maintient la marche au Ladakh sûre et signifiante. Si votre route inclut des monastères ou des sites sacrés, suivez les usages locaux pour la tenue et la photographie, et souvenez-vous que le silence est une langue largement comprise. La marche durable n’est pas un label marketing mais une série de décisions petites et persistantes. Chacune dit : j’ai été là, et j’ai essayé d’être un bon invité.

FAQ

Quelle est la meilleure façon d’équilibrer un voyage réflexif avec des objectifs de trek concrets ?

Commencez par prévoir moins d’endroits avec des séjours plus longs, et choisissez des itinéraires qui se relient à pied plutôt qu’en voiture. Cette structure libère des heures pour la contemplation tout en vous maintenant honnête sur les distances. Laissez des objectifs pratiques—comme atteindre un col—servir de cadres, pas de tyrans, et permettez au temps, au corps et à la conversation de réviser le plan selon les besoins.

Combien de jours consacrer à l’acclimatation avant des itinéraires plus longs ?

Pour la plupart des voyageurs, deux à trois jours à altitude modérée constituent une base humaine avant d’aborder des sentiers plus élevés. Employez ces jours à de courtes marches d’acclimatation, à boire beaucoup d’eau et à un repos attentif. Si votre corps demande plus de temps, accordez-le de bon cœur ; la montagne sera toujours là, et votre marche n’en sera que meilleure.

Puis-je vivre des rencontres culturelles respectueuses sans me sentir intrusif ?

Marchez avec une éthique d’invitation. Saluez d’abord, ne vous attardez que lorsque vous y êtes convié, et acceptez le thé comme du temps offert, non comme une transaction. Choisissez des maisons d’hôtes familiales, demandez avant de photographier des personnes ou des espaces privés, et laissez les conversations aller au rythme fixé par vos hôtes. Le respect est un tempo ; accordez-vous à lui.

Le voyage lent est-il faisable si je n’ai qu’une semaine ?

Oui—la lenteur tient à la profondeur, non à la durée. Concentrez-vous sur une ou deux vallées, réduisez les transferts, et concevez des journées autour de marches de longueur variable entrecoupées de pauses généreuses pour l’observation. Une semaine peut contenir une étonnante dose de clarté si l’on troque l’étendue contre l’attention.

Quel équipement améliore le plus le confort en altitude sans surcharger le sac ?

Privilégiez les couches de vêtements, une protection solaire fiable, une paire de chaussures rodées, et un système de traitement de l’eau auquel vous faites confiance. Ajoutez des bâtons de marche pour ménager les articulations dans les descentes et une trousse compacte pour ampoules et réhydratation. Tout le reste doit auditionner sa place dans le sac en prouvant son utilité deux fois.

Conclusion

Le silence qui demeure

Les voyages se terminent au comptoir d’un aéroport ou au seuil d’une porte, pourtant certains paysages refusent de desserrer leur emprise. La contribution du Ladakh à la mémoire est le silence—persévérant, articulé, généreux. Des jours ou des mois après le retour, on le voit remonter à la surface en faisant la queue ou en traversant une rue sous la pluie. Il n’arrive pas comme nostalgie mais comme outil de travail, rappelant que l’attention est portable et que marcher au Ladakh vous a appris à la porter. Le sentier devient une grammaire pour les heures ordinaires : pas, remarquer, respirer, recommencer.

Enseignements clairs pour le marcheur réfléchi

Allez plus lentement que votre itinéraire ne le suggère et laissez la terre réécrire vos attentes. Traitez l’acclimatation comme un art, non comme un obstacle. Cherchez des vallées où l’hospitalité est une forme d’architecture et des monastères où l’espace est le premier professeur. Voyagez léger, marchez avec bienveillance, et souvenez-vous que les souvenirs les plus durables sont des habitudes—de patience, d’écoute, de soin. Ce sont des actifs qui prennent de la valeur une fois rentré.

Postface : une note à emporter

Entre drapeaux et ciel

Il est un moment particulier—quelque part entre une ligne de drapeaux de prière et un excès de ciel—où l’on comprend que l’on ne traverse pas tant un paysage qu’il vous traverse. Le vent brouillonne vos pensées, la lumière édite votre humeur, et le sol sous vos pieds vous présente le plus vieux verbe du monde : marcher. Gardez un peu de ce verbe dans la poche. Dépensez-le souvent et sans crainte.

Ce que vous rapportez

Rapportez la discipline de regarder deux fois, la courtoisie d’aller au rythme d’un village, et la joie de trouver de la philosophie dans les choses ordinaires : le sifflement d’une bouilloire, l’ombre d’un toit, un garçon qui rit en devançant son propre écho. Si vous devez résumer la leçon, qu’elle soit brève et lumineuse—marchez comme si le monde vous disait quelque chose, car c’est le cas, et cela l’a toujours été.

À propos de l’auteure

Elena Marlowe est une écrivaine née en Irlande qui réside aujourd’hui dans un village paisible près du lac de Bled, en Slovénie. Son travail tisse voyage lent, cultures d’altitude et philosophie de la marche en des récits lyriques mais pratiques pour un lectorat européen.

Attirée par les lieux où le silence clarifie la pensée, elle écrit depuis les sentiers et les cours de monastères à travers l’Himalaya—surtout au Ladakh—en explorant les drapeaux de prière, les ciels ouverts et l’art délicat de se mouvoir légèrement dans des paysages rugueux.

Quand elle n’est pas sur les chemins, elle édite ses notes au bord du lac, cartographie des itinéraires, interviewe des artisans locaux, et affine des essais qui équilibrent réflexion et détails utiles—équipement qui mérite sa place dans le sac, itinéraires respectueux de l’altitude, et façons de voyager avec soin.

Ses chroniques sont reconnues pour une voix élégante, une observation attentive et un tempo mesuré qui invite à regarder deux fois, marcher plus lentement et rapporter le calme chez soi.