Hilos del Silencio: La Vida entre los Changpas

Por Elena Marlowe

Prólogo — El Frío que Enseña Calor

Cuando el viento se convierte en maestro

Al amanecer en la meseta del Changthang, la primera voz que se escucha es el viento. Sopla sobre una tierra tan vasta que desafía la idea misma de frontera: una altitud entre 3.900 y 4.500 metros, extendiéndose hacia el Tíbet. Este es el remoto sureste de Ladakh, un desierto de gran altitud que recibe menos de cincuenta milímetros de lluvia al año. En este silencio inmenso viven los Changpas, los pastores nómadas cuya existencia entera se despliega entre la piedra, la nieve y el cielo. Su hogar no es fijo; migra con el ritmo mismo de la vida. A ojos ajenos, podría parecer un exilio. Para ellos, es pertenencia en movimiento, una geografía aprendida con el corazón.

La geografía de la resistencia

Ladakh, atrapado entre las cordilleras del Karakoram y del Zanskar, se alza en la cima del mundo: donde el aire es delgado, las estrellas están cerca y el horizonte parece respirar. Pero incluso aquí, sobrevivir no es un milagro ni un accidente. Las vidas de los Changpas están regidas por la necesidad: la altitud marca el pulso, el viento dicta el calendario y la nieve define el límite entre lo posible y lo imposible. El núcleo administrativo, el Bloque de Nyoma, se estableció en 1966 y abarca diecisiete pequeñas aldeas como Samad, Kharnak, Rupshu y Korzok. Cada una funciona menos como asentamiento permanente y más como constelación estacional. Hanle, hogar de uno de los observatorios más altos del mundo, observa las galaxias desde 4.500 metros, mientras abajo los Changpas todavía se guían por las mismas estrellas que sus antepasados.

Los Changpas — El Pueblo del Viento

Nómadas de la adaptación

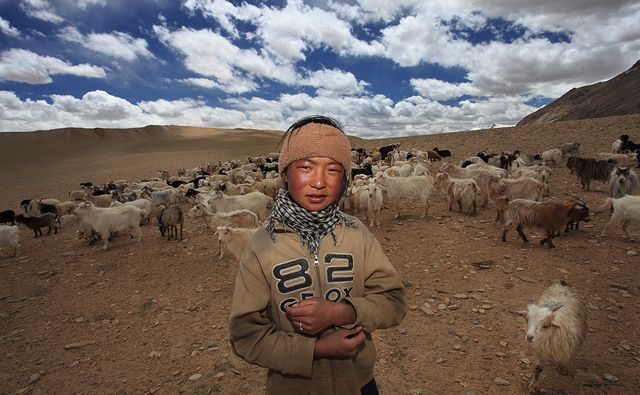

Los Changpas no son reliquias del pasado; son practicantes de uno de los sistemas ecológicos más sofisticados del mundo: el pastoreo móvil. Cada familia posee una combinación de ovejas, yaks y las preciadas cabras Changra, fuente del Pashmina. Durante los meses cálidos, viven en tiendas de pelo de yak llamadas rebos, resistentes al viento y lo suficientemente ligeras para seguir el pasto. En invierno, se refugian en pequeñas casas de piedra y barro, agrupadas cerca de arroyos congelados. Su economía no se basa en la abundancia sino en el intercambio: entre el ser humano y el animal, entre la tierra y el cielo. Este equilibrio, sostenido durante siglos, sigue siendo el núcleo del patrimonio inmaterial de Ladakh.

La poligamia fraterna y la política de la supervivencia

Durante generaciones, los Changpas practicaron la poliandria, en la que una mujer se casaba con varios hermanos de una misma familia. No surgió del romanticismo, sino de la sabiduría práctica. En un paisaje que no podía permitirse la fragmentación, el sistema evitaba la división de propiedades y mantenía la mano de obra colectiva necesaria para cuidar los rebaños. El gobierno la prohibió en los años cuarenta, calificándola de regresiva. Pero esa prohibición rompió el delicado equilibrio social y ecológico que había sostenido a la comunidad. Siguieron escasez de mano de obra, más bocas que alimentar y menos movilidad. Un estudio de 2020 señala que algunas mujeres mayores aún defienden la práctica, no por nostalgia, sino porque reconocen que en un entorno de carencia, la cooperación era la forma más pura del amor.

Pashmina — La Economía de la Fragilidad

La cabra Changra y su geografía

Entre los símbolos vivos de Ladakh, ninguno es tan vital económicamente —ni tan incomprendido culturalmente— como la cabra Changra (Capra hircus). Su subpelo produce el Pashmina más fino del mundo, más delgado que un cabello humano y capaz de retener el calor en las noches himalayas más duras. Cada familia posee, en promedio, unas cien cabras que producen alrededor de 22 kilogramos de fibra al año. A un precio de mercado de ₹3.000 a ₹3.500 por kilo, esto equivale a unos ₹77.000 anuales. Además, sus sesenta ovejas producen 90 kilogramos de lana gruesa (₹6.700), y dos yaks vendidos cada año generan unos ₹40.000. En total, una familia promedio gana entre ₹150.000 y ₹200.000 al año: una suma modesta, pero vital en una tierra donde las alternativas son pocas.

La paradoja del lujo y el trabajo

El Pashmina es una paradoja. En los valles de Leh y en las boutiques de Delhi, es símbolo de lujo y elegancia —gracia que adorna hombros en ciudades lejanas—. Pero su creación comienza en el frío silencio de la meseta, en manos agrietadas por el viento y la sal. El cincuenta por ciento del ingreso familiar se destina a la compra de cebada y forraje, ya que los pastos ya no pueden sostener los rebaños todo el año. La inflación y los subsidios imprevisibles reducen aún más el margen. La economía de trueque que antes vinculaba a los nómadas con los agricultores ha desaparecido, sustituida por un sistema monetario sin estabilidad. Una mujer de Kharnak dijo a un investigador: “Antes teníamos menos dinero, pero más certeza. Ahora no tenemos ninguna de las dos cosas.”

El papel de la política y sus vacíos

Existen intervenciones gubernamentales, pero son irregulares. El Departamento de Ganadería dirige programas de cría selectiva, ofrece formación veterinaria y subsidios de hasta el 50% del coste del forraje. Sin embargo, esas medidas rara vez llegan a las zonas más remotas de la meseta, donde la altitud es una barrera no solo para respirar, sino también para la burocracia. Los nómadas recorren días enteros para llegar a un centro veterinario; los suministros de forraje a menudo llegan después de las nevadas. Mientras tanto, las cooperativas creadas para estabilizar los precios existen a veces solo en el papel. La infraestructura de apoyo —carreteras, almacenamiento en frío, banca digital— termina donde el camino se convierte en polvo. La cadena de valor del Pashmina se extiende por continentes, pero su base sigue descansando sobre la espalda de una sola cabra que mastica hierba escasa bajo un cielo ladakhí.

El costo ambiental oculto

A medida que aumentan los rebaños para satisfacer la demanda del mercado, los pastos sufren. El sobrepastoreo ha comenzado a degradar el delicado suelo alpino, desplazando a herbívoros silvestres como el kiang y el bharal que antes compartían el mismo ecosistema. El cambio climático agrava la crisis: los inviernos más cálidos alteran los ciclos de cría, y las nevadas erráticas limitan las reservas naturales de agua. Los Changpas se encuentran atrapados entre la supervivencia y la responsabilidad ambiental: presionados por la necesidad económica a expandir sus rebaños, incluso mientras son testigos del agotamiento de la tierra. Durante siglos, vivieron como guardianes del equilibrio. Hoy se les pide que sean productores dentro de una cadena global que ni ve ni comprende su fragilidad. Sin embargo, en medio de todas estas contradicciones, perduran. Cada fibra peinada, cada chal tejido, lleva el eco de esa resistencia: un diálogo silencioso entre la necesidad y la gracia.

Tradición en Transición

1962 — Cuando las montañas se dividieron

El año 1962 cortó el Changthang como una línea de fractura. El conflicto chino-indio redefinió fronteras que, hasta entonces, eran solo ideas sobre la nieve. Llegaron soldados, se abrieron carreteras entre antiguos pastos y el silencio de la meseta se volvió estratégico. Refugiados tibetanos cruzaron hacia Ladakh con sus propios rebaños y costumbres, aumentando la presión sobre los pastos frágiles. Los Changpas, cercados por nuevas líneas, perdieron el acceso a los pastos invernales que habían sustentado sus migraciones durante generaciones. La pérdida no fue solo espacial, sino espiritual: para un nómada, cada camino es una oración. Con las nuevas fronteras, esas oraciones quedaron suspendidas a medio verso.

El lento llamado de la ciudad

Leh, antaño un remoto puesto comercial entre Asia Central e India, se ha convertido en un imán para quienes buscan educación, medicina y dignidad moderna. Aproximadamente una de cada tres familias Changpa vive hoy en las afueras de la ciudad. El cambio parece inevitable, incluso lógico —¿quién elegiría la dureza sobre la atención médica?—. Pero el costo no se mide en rupias, sino en ritmo. En la ciudad, el tiempo ya no se mueve con el viento, sino con el reloj. Los ancianos que antes leían las nubes para prever la nieve ahora miran pantallas que muestran un cielo que no pueden oler. Muchos enferman, no por enfermedad, sino por desarraigo. “Soñamos con el viento”, dijo uno a un investigador, “pero aquí no nos visita.”

Educación y el lenguaje del olvido

En todo el Bloque de Nyoma existen cuarenta escuelas públicas que sirven a comunidades dispersas, muchas operando desde tiendas de campaña que se pliegan con la primera tormenta. La asistencia disminuye cada invierno cuando las familias migran o las carreteras se cierran. Para asegurar la educación, los padres envían a sus hijos a internados en Leh o Srinagar. Es un acto de esperanza, pero también de exilio. Los jóvenes aprenden inglés e hindi, no Changskat; regresan hablando a sus abuelos a través de la traducción. Con cada boletín escolar, una cultura oral se desvanece. El desarrollo trae alfabetización, pero también enseña a olvidar. Una abuela de Samad susurró: “Cuando mi nieta lee libros, olvida nuestras historias.” Entre la iluminación y la pérdida se encuentra el precio del progreso.

Paisajes Cambiantes de Supervivencia

La aritmética de la escasez

Las estadísticas lo dicen con claridad: la mitad del ingreso familiar se gasta en forraje y grano; los centros veterinarios están a dos días de distancia; la electricidad es inestable; la atención médica, lejana. No hay red de saneamiento y el agua potable se recoge directamente de arroyos que se congelan durante meses. Las dietas, ricas en té con mantequilla y cebada tostada, mantienen el cuerpo caliente pero carecen de vitaminas. La congelación y las infecciones oculares son comunes. Las mujeres sostienen el peso de la resistencia —mantienen el fuego, ordeñan los yaks, hilan la lana y crían hijos que quizás nunca regresen a la meseta—. Cada hogar es a la vez familia y frontera. Cuando la nieve cierra las carreteras, incluso una fiebre puede volverse fatal. En una economía mundial obsesionada con la velocidad, los Changpas viven con otra matemática: paciencia dividida por necesidad, multiplicada por fe.

Infraestructura y la ilusión de la inclusión

Los informes oficiales destacan planes de seguro animal, regeneración de pastos y formación veterinaria. Pero la implementación falla donde comienza la altitud. Los camiones con forraje se vuelcan en los pasos helados; las torres móviles fallan en invierno; las cuentas bancarias siguen siendo teóricas para quienes no tienen conectividad. El desarrollo aquí suele ser una historia de distancia: entre la política y la llanura, entre la promesa y la meseta. “Vienen con cámaras y cuadernos”, dijo un pastor, “pero no con forraje.” La imaginación administrativa aún ve el progreso en concreto: carreteras, edificios, máquinas. Pero en Ladakh, la resiliencia nunca se ha construido con cemento. Se ha tejido, como el Pashmina: hilo a hilo, estación tras estación, sostenida más por la memoria que por el material.

La ecología cambiante de la fe

Durante siglos, los monasterios guiaron las migraciones mediante astrología y ritual. Antes de cada movimiento, los monjes realizaban la ceremonia lha-tse, pidiendo a las deidades locales su bendición. Hoy estos rituales sobreviven, pero conviven con notificaciones gubernamentales enviadas por SMS. La fe y la tecnología comparten el mismo cielo. Algunos jóvenes pastores llevan paneles solares y teléfonos satelitales; otros reproducen canciones de Bollywood junto a lagos sagrados. El mundo ha llegado al Changthang, no como invasión, sino como difusión. Y aun entre estas colisiones del tiempo, persiste una continuidad silenciosa. Cada jornada comienza todavía con una ofrenda de mantequilla al amanecer. El progreso no ha borrado la devoción: solo ha cambiado su vocabulario.

Entre la Política y la Memoria

La mayoría invisible de las tierras altas

Para el mundo exterior, los Changpas son pocos —solo unas miles de familias dispersas en un desierto sin mapa—. Pero son los guardianes de un recurso que sostiene una economía entera. Sin su trabajo, el Pashmina no existiría; sin sus rebaños, los mercados de Leh quedarían en silencio. Sin embargo, su representación política es casi inexistente. Las reuniones sobre “desarrollo sostenible” se celebran en salas que nunca verán. La idea de inclusión, irónicamente, excluye a quienes viven más lejos del centro. El silencio de la meseta se convierte en su invisibilidad.

Dependencia y dignidad

El dinero ha reemplazado el trueque, pero no la incertidumbre. Los impuestos ahora se pagan en rupias; los bienes que antes se intercambiaban con confianza se compran a precios fluctuantes. La desigualdad crece entre familias con grandes rebaños y aquellas que, tras un mal invierno, deben vender animales. Aquí la pobreza se mide no en posesiones, sino en distancia: de los mercados, de las escuelas, del reconocimiento. Y sin embargo, los Changpas conservan una dignidad singular. Siguen recibiendo a los extraños con té salado y la palabra julley —una palabra que significa hola, adiós y gracias al mismo tiempo—. Encierra toda una filosofía de coexistencia: que todo, incluso la dificultad, se comparte.

Conclusión — La Filosofía de la Quietud

Escuchar nuevamente al viento

En todo el Changthang, el silencio no es vacío. Es estructura, una forma de saber. Los pastores que cruzan estas llanuras cada estación no son vestigios de un mundo que desaparece; son la gramática viva del equilibrio. Sus vidas, registradas en cada huella y tejidas en cada chal, nos recuerdan que la civilización no es sinónimo de comodidad. Es el arte de seguir siendo humano en un terreno difícil. Un informe de 2020 concluyó que “el pastoreo y la producción de Pashmina son un activo cultural de Ladakh, pero la falta de infraestructura y políticas coherentes amenaza su supervivencia”. Los Changpas, sin embargo, no esperan ser salvados. Esperan ser comprendidos.

El hilo que perdura

En algún lugar de Kharnak, una mujer se levanta antes del amanecer, enciende un fuego de estiércol y comienza a peinar el subpelo de una cabra. Cada pasada recoge no solo fibra, sino memoria. Esa fibra viajará cientos de kilómetros, cruzará océanos y descansará finalmente sobre los hombros de alguien que quizás nunca sepa su nombre. Y aun así, el calor que sienta será suyo. El chal de Pashmina no es un artículo de lujo; es geografía tangible —altitud, silencio y resistencia convertidos en gracia—. Tal vez esa sea la verdadera economía de Ladakh: la transformación de la dureza en belleza y del aislamiento en sentido. Los Changpas siempre lo han sabido. No miden la riqueza en rupias, sino en mañanas sobrevividas, viajes completados y vientos recordados.

Nota final: Vivir en el Changthang es vivir en conversación con la tierra. Su silencio plantea preguntas que ninguna ciudad puede responder. La resistencia de los Changpas no es nostalgia, sino instrucción. Nos enseña que la supervivencia y la serenidad pueden compartir el mismo horizonte.

Elena Marlowe

La voz narrativa detrás de Life on the Planet Ladakh

Una narradora que explora el silencio, la cultura y la resiliencia de la vida himalaya.

Su obra refleja un diálogo entre los paisajes interiores y el mundo de gran altitud de Ladakh.