Einleitung – Eine Geschichte von zwei Landschaften

Vom Wind der Anden bis zur Stille des Himalaya

Der erste Atemzug, den ich im Ladakh nahm, fühlte sich dünner an als die Luft, an die ich mich aus Patagonien erinnerte – aber auf eine gewisse Weise reicher, nicht an Sauerstoff, sondern an Bedeutung. Ich kam an einem klaren blauen Morgen in Leh an, so einem Morgen, an dem der Himmel so nah scheint, als würde man die Stirn gegen eine stille Fensterscheibe pressen. Die Himalayas brüllten nicht wie die Anden. Sie flüsterten. Ihre Stille war keine Leere; sie war Gegenwart. In Patagonien schreit der Wind. Hier, im Ladakh, hört die Stille zu.

Als Beraterin für regenerativen Tourismus habe ich Jahre damit verbracht, Landschaften zu verfolgen, die an die Grenzen der menschlichen Bewohnbarkeit stoßen. Doch das hier war anders. Die Höhenlagen des Ladakh liegen nicht nur über dem Meeresspiegel, sondern irgendwie auch über der Zeit – schwebend in einem dünnen Reich, in dem Stein, Himmel und Seele ihr Gleichgewicht aushandeln. Von den Granittürmen der Torres del Paine bis zur weiten Offenheit des Zanskar-Tals gibt es eine gemeinsame visuelle Sprache: raue Silhouetten, wechselnde Himmel und eine gewisse heilige Geometrie, die nur die Berge kennen.

Doch unter dieser visuellen Verwandtschaft liegt eine Divergenz. Die Anden, besonders Patagonien, tragen eine Energie des Widerstands – Winde, die herausfordern, Flüsse, die sich widersetzen. Die Himalayas, insbesondere im Ladakh, bieten stattdessen Unterwerfung: gegenüber der Höhe, dem Wetter, der spirituellen Stille. In Patagonien lernt der Körper zu ertragen. Im Ladakh lernt er, sich zu fügen.

Warum dieser Vergleich jetzt wichtig ist

Abgelegene Regionen wie Ladakh und Patagonien sind nicht mehr nur isolierte Außenposten der mutigsten Reisenden. Sie sind heute symbolische Grenzgebiete – Maßstäbe dafür, wie sich der Tourismus angesichts der Klimakrise, des kulturellen Verfalls und der wachsenden globalen Reiselust verändert. Europäische Besucher, die sich ihrer Umweltbilanz immer bewusster werden, stellen härtere Fragen: Wo kann ich hin, ohne das zu zerstören, was ich sehen möchte? Und ebenso wichtig: Wo kann ich hingehen, das mich verwandelt und nicht nur unterhält?

Die Wahrheit ist, Ladakh und Patagonien sind natürliche Spiegel – sie reflektieren sowohl die Zerbrechlichkeit der Ökosysteme als auch die Widerstandsfähigkeit traditioneller Gemeinschaften. Beide fordern etwas vom Reisenden: Geduld, Respekt und vor allem Präsenz. Und beide bieten etwas Tieferes als nur Aussichten: Sie bieten eine Rückkehr zu dem, was wir vergessen haben.

In dieser Serie werde ich Ladakh durch das Prisma der patagonischen Erfahrung erkunden: seine Natur, seine Kultur und den komplexen, hoffnungsvollen Weg des Ökotourismus. Für Leser in ganz Europa – jene, die durch baskische Wälder gewandert sind, norwegische Fjorde befahren oder die Dolomiten bestiegen haben – lade ich ein, Ladakh nicht als ferne Grenze zu sehen, sondern als ein paralleles Echo der Landschaften, die sie bereits schätzen.

Die Architektur der Natur – Berge, Himmel und Einsamkeit

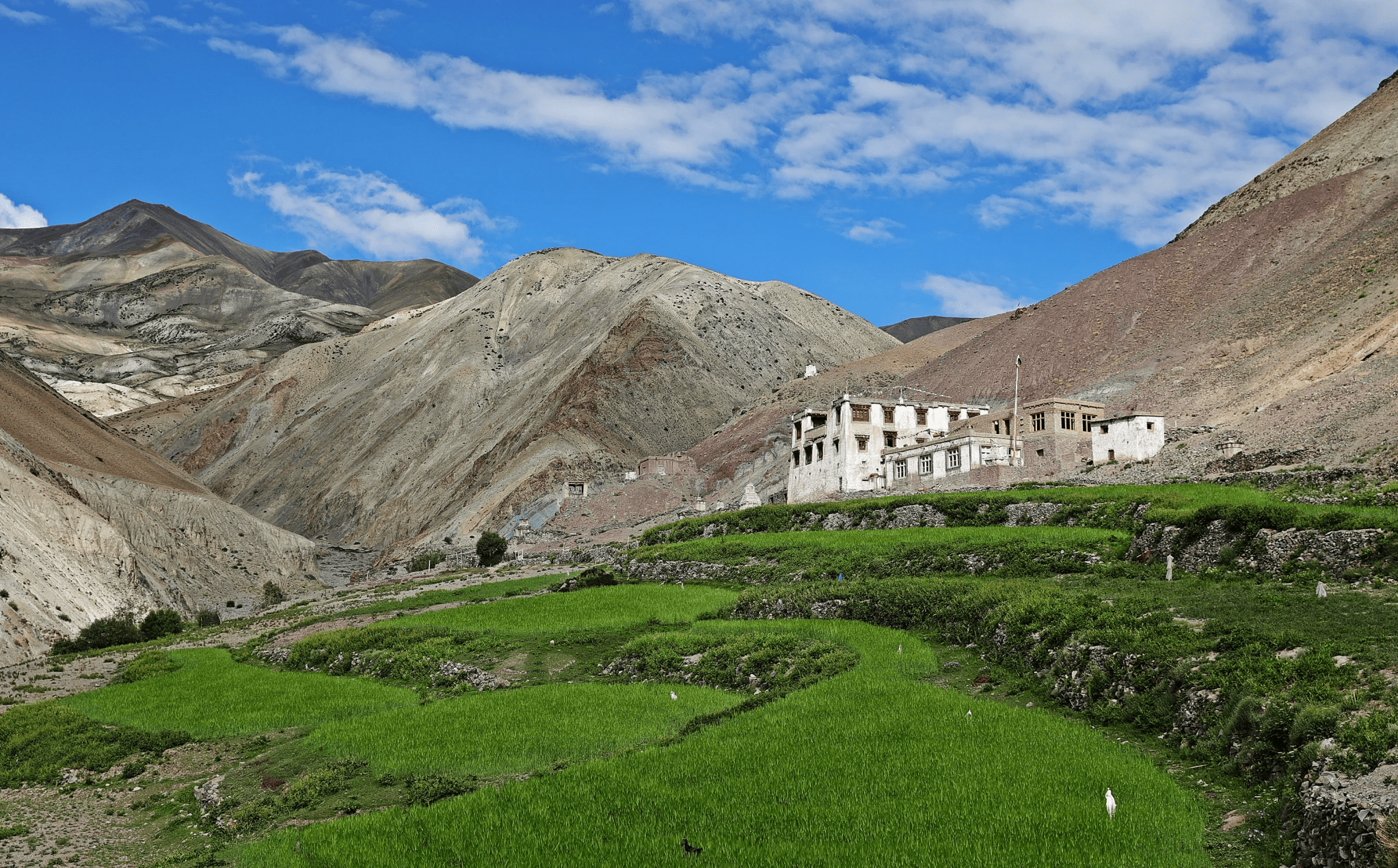

Landschaften, die den Maßstab des Menschen neu definieren

Es ist leicht, sich angesichts der Anden klein zu fühlen. Im Himalaya ist es unausweichlich. In Patagonien kommt die Natur oft in Bewegung – ein Windstoß, ein Sturm, ein Kondor, der Thermik reitet. Im Ladakh kommt die Natur in der Stille. Die Berge bewegen sich nicht. Sie bleiben. Und in ihrer stillen Beständigkeit überragen sie nicht nur den Körper, sondern auch das Ego.

Im Nubra-Tal stehend, fand ich mich dabei, die Gratlinien mit derselben Ehrfurcht nachzuzeichnen, die ich einst für die gezackte Skyline der Fitz Roy-Gruppe empfand. Aber hier sind die Konturen sanfter, älter, abgenutzter – wie die Knochen von etwas Weise-Mächtigem. Die Luft ist dünner, und die Geräusche ebenfalls. Es gibt hier keine heulenden Winde, nur das leise Knistern einer Gebetsfahne im Wind.

Geologisch sind die Anden und Himalayas beide aus tektonischer Gewalt entstanden, doch ihre visuelle Sprache ist unterschiedlich. Patagoniens scharfe Granitnadeln, wie jene im Südlichen Eisfeld, wirken wie klare Erklärungen. Ladakhs sanfte Bergketten – oft durchzogen von alten Gletschertälern – wirken eher wie Meditationen. In beiden Fällen jedoch ist man mit der Dimension konfrontiert. Nicht jene, die man in Metern misst, sondern die der Demut.

Beim Wandern zum Fuß des Kongmaru La, einem hohen Pass im Markha-Tal, beobachtete ich eine Herde Bharal – Himalaya-Blauschafe –, wie sie die Klippen mit derselben Leichtigkeit navigierten, die ich bei Patagoniens Guanacos gesehen hatte. Das Echo war unheimlich. So wie Kondore den Himmel von Aysén beherrschen, gehört Ladakh dem Bartgeier, dem lammergeier. Verschiedene Arten, ähnliche Majestät.

Leben in Extremen – Wie Klima Kultur und Reisen prägt

Sowohl Ladakh als auch Patagonien existieren am Rand des Überlebens. Mit weniger als 100 mm jährlichem Niederschlag in Teilen Ladakhs und einem anhaltenden Gletscherrückgang in Südchile und Argentinien ist das Klima nicht nur Kulisse – es ist Protagonist.

In Europa sprechen wir vom Wetter als Gespräch. An diesen Orten ist es eine Verhandlung mit dem Leben. Der Grundwasserspiegel, der Sauerstoffgehalt, der Winkel der Sonne – jeder Faktor bestimmt, wie lange ein Dorf sich selbst erhalten kann oder ob ein Wanderer sicher akklimatisiert. Ich traf ladakhische Bauern, die vom Schneefall sprechen wie Winzer an der Loire vom Regen: vertraut, ängstlich, ehrfürchtig.

Während der regenerativen Tourismus in Europa an Fahrt gewinnt, bieten Erfahrungen aus Regionen wie Ladakh und Patagonien wichtige Lektionen. Diese Länder sind nicht zum Konsum gedacht – sie fordern den Besucher heraus, sich anzupassen, nicht umgekehrt. Ihre extremen Klimata sind keine Hindernisse; sie sind das Wesen ihrer Widerstandskraft.

Den Mondaufgang über dem Tso Moriri-See oder den Sonnenaufgang über dem Perito Moreno-Gletscher zu erleben, bedeutet zu erkennen, dass Natur nicht nur schön, sondern auch lehrreich ist. Die Einsamkeit dieser hochalpinen Wildnis lehrt eine Sprache, die wir in unseren Städten fast vergessen haben: die langsame, heilige Grammatik des Staunens.

Die kulturelle Wirbelsäule – Heiligkeit, Einfachheit und Überleben

Von den Mapuche zu Klöstern: Spirituelle Verwurzelung in rauer Landschaft

Es gibt etwas Bemerkenswertes in der Art, wie die Ältesten der Mapuche in Südchile vom Land sprechen und wie ladakhische Mönche von den Bergen sprechen. In beiden Kulturen ist die Landschaft keine Ressource. Sie ist keine Aussicht. Sie ist ein Verwandter. Ein Lehrer. Eine Präsenz.

In Patagonien ist das Konzept von Itrofill Mongen – der Verbundenheit aller Lebewesen – in die Kosmologie der Mapuche eingewoben. Im Ladakh spiegelt dies das buddhistische Verständnis der Interdependenz wider: der Glaube, dass nichts isoliert existiert. Je mehr ich zuhörte, desto mehr wurde mir klar, dass diese Ideen keine Philosophien sind. Sie sind Überlebensmechanismen, die in spirituelle Sprache gekleidet sind. Wenn man 3.500 Meter über dem Meeresspiegel lebt, kann die Theologie nicht abstrakt sein. Sie muss nützlich sein.

Ich verbrachte einen Morgen mit einem Mönch im Kloster Hemis. Er bot mir Buttertee an, und wir sprachen über den Fluss, der an seinem Haus vorbeifließt. Er sagte, er höre ihm zu wie einer Geschichte – manchmal freudig, manchmal heftig. Ich erinnerte mich an einen ähnlichen Moment am Río Baker, wo eine Mapuche-Frau die Stimmungen des Flusses beschrieb, als wäre es ein Geschwisterteil. Das sind keine Metaphern. Es sind Beziehungen.

Für europäische Reisende, die oft als Zuschauer heilige Stätten besuchen, ist dies eine Einladung: nicht eine Kultur zu konsumieren, sondern an ihrem Rhythmus teilzunehmen. Ladakh, wie Patagonien, führt seine Traditionen nicht für Besucher auf. Es lebt sie – still, kompromisslos. Die Herausforderung ist, still genug zu sein, um es zu sehen.

Gastfreundschaft in der Härte – Eine geteilte Ethik der Großzügigkeit

Je härter das Klima, desto wärmer der Empfang. Das habe ich in windgepeitschten Weilern auf der patagonischen Steppe und in sonnenverbrannten Dörfern in den Bergtälern Ladakhs erfahren. In beiden Orten ist Gastfreundschaft keine Transaktion – sie ist eine Ethik.

In Patagonien wurde mir Unterkunft von einem Gaucho angeboten, der drei Tage vom nächsten Weg entfernt lebte. Im Ladakh wurde ich in einem Familienhaus im Dorf Rumbak willkommen geheißen, wo die Matriarchin darauf bestand, dass ich die wärmsten Decken nehme, obwohl die Nacht unter den Gefrierpunkt fiel. Diese Gesten sind nicht selten. Sie sind Routine. Und sie sagen uns etwas darüber, was Gemeinschaft bedeutet, wenn das Land keine Abkürzungen bietet.

Homestays im Ladakh, ähnlich den Estancias in Patagonien, bieten mehr als Unterkunft. Sie öffnen eine Tür zu einem anderen Lebensrhythmus, der von Jahreszeiten, Vieh und geteilter Arbeit geprägt ist. Man wacht zum Klang gemahlener Gerste auf, nicht von Verkehr. Man isst, was die Erde gibt – Wurzelgemüse, Trockenfrüchte, gesalzene Butter. Das Tempo ist bewusst, ebenso die Fürsorge.

Für Besucher aus Europa, wo Reisen oft Bequemlichkeit bevorzugt, kann dies sowohl Kulturschock als auch Offenbarung sein. Hier ist man kein Kunde. Man ist ein Gast. Und diese Unterscheidung verändert alles. Sie verlangsamt einen. Sie macht einen weich. Sie erinnert daran, dass in den anspruchsvollsten Orten Großzügigkeit keine Option, sondern Überleben ist.

Die Kosten der Entdeckung – Ökotourismus oder Öko-Auswirkung?

Der Boom bewusster Reisender

In den letzten Jahren hat sich in der europäischen Reisesinneswelt eine subtile Verschiebung vollzogen. Wir sind nicht mehr zufrieden damit, einfach irgendwohin zu reisen, das „schön“ ist. Immer mehr wollen wir an einen Ort, der sinnvoll ist. Mit diesem Wunsch kommt eine Abrechnung: Können unsere Reisen heilen, statt zu schaden? Diese Frage hallt laut in Orten wie Ladakh und Patagonien – Regionen, die einst durch Abgeschiedenheit geschützt waren, nun aber den zunehmenden Strömen des globalen Tourismus ausgesetzt sind.

Beide Regionen haben einen stetigen Besucheranstieg erlebt. Im Jahrzehnt vor der Pandemie haben sich die Trekking-Genehmigungen im Ladakh mehr als verdoppelt. Unterdessen empfingen die Torres del Paine in Patagonien jährlich über 250.000 Touristen, was enormen Druck auf die fragilen Wege und Gletscherökosysteme ausübt. Diese Zahlen spiegeln eine Sehnsucht nach Wildnis wider – offenbaren aber auch ein Paradox: Je mehr wir Einsamkeit und Reinheit suchen, desto mehr riskieren wir, diese zu stören.

In meiner Arbeit sprach ich mit lokalen Guides in Leh und Puerto Natales, die sowohl Dankbarkeit als auch Sorge ausdrückten. Tourismus bringt Einkommen, ja – aber auch Plastikmüll, kulturelle Verwässerung und Wertewandel. Wenn die Wirtschaft von Besuchern abhängt, kann die Seele eines Ortes zu erodieren beginnen.

Und doch gibt es Hoffnung. Viele heutige Reisende – besonders aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Skandinavien – kommen nach Ladakh und stellen durchdachte Fragen. Sie suchen Homestays, keine Hotels. Sie wollen langsame Treks, keine schnellen Routen. Sie fragen nach Ausgleich ihres CO₂-Fußabdrucks, nach Freiwilligenarbeit und nach Unterstützung lokaler Genossenschaften. Das sind keine Trends. Das sind Zeichen für einen neuen Reisetyp: einen, der versteht, dass die Reise selbst regenerativ sein muss.

Was Patagonien mich über Bewahrung lehrte

Im Süden Chiles wanderte ich einen Teil der Route der Parks – ein 2.800 Kilometer langer Schutzkorridor durch Nationalparks und Schutzgebiete. Unter der Leitung von Tompkins Conservation ist dies ein mutiges Beispiel dafür, was passiert, wenn private Initiative und öffentlicher Wille sich um den Schutz vereinen. Die Wege sind klar markiert. Besucherbildung ist in die Infrastruktur integriert. Tourismus wird nicht als Recht, sondern als Privileg betrachtet.

Ladakh steht an einem ähnlichen Scheideweg. Sein Gelände ist ebenso majestätisch. Seine Menschen ebenso verwurzelt. Aber der Druck ist anders. Infrastruktur entwickelt sich schnell, manchmal rücksichtslos. Reisebusse fahren nun in Dörfer, die früher nur Pilger oder Hirten willkommen hießen. Plastik sammelt sich entlang heiliger Flüsse. Höhenkrankheit wird von Besuchern, die sich nicht akklimatisieren, leichtfertig behandelt und gefährdet so sich selbst und lokale Ressourcen.

Doch die Schutzinstrumente sind vorhanden. Zonierungsbeschränkungen, gemeinschaftsbasiertes Tourismussystem, Führergenossenschaften und Informationsschilder sind keine fernen Ideale – sie sind praktische Mechanismen, die bereits anderswo funktionieren. Wenn Ladakh Patagonien nicht nur als wilde Region, sondern als Mentor sieht, kann es viele der wachsenden Schmerzen vermeiden, die bereits die südamerikanische Grenze geprüft haben.

Die Lektion ist klar: Wilde Schönheit muss gepflegt, nicht konsumiert werden. Ohne Grenzen wird selbst der bewussteste Reisende unbewusst zum Agenten der Erosion. Doch mit Vision und Fürsorge kann Ökotourismus eine Schutzkraft werden – ein Weg, Orte besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat.

Die Zukunft ist jetzt – Regeneration, wo wir reisen

Über Nachhaltigkeit hinaus: Ein regeneratives Modell für Ladakh

In Europa sprechen wir oft von Nachhaltigkeit als Ziel. Doch nach meiner Zeit in Ladakh glaube ich, dass reine Nachhaltigkeit nicht mehr ausreicht. Wir müssen zur Regeneration übergehen. In Patagonien gewinnt diese Idee durch Renaturierungsprogramme, Wiederherstellung einheimischer Arten und Parkmanagement, das über den Schutz hinausgeht, an Bedeutung. Ladakh, obwohl noch am Anfang seiner touristischen Transformation, hat die Chance, direkt in einen regenerativen Rahmen einzutreten – bevor die Schäden einsetzen.

Doch was bedeutet regenerativer Tourismus hier, in diesem Land aus Himmel und Stein? Es bedeutet, Reisen zu gestalten, die heilen – sowohl für das Land als auch für die Menschen. Es bedeutet, Reisende zu ermutigen, zu Fuß zu gehen, nicht zu fahren; länger zu bleiben, nicht zu hetzen; von Einheimischen zu lernen, nicht sie zu belehren. Es bedeutet, die Besucherzahlen in sensiblen Gebieten wie Tso Moriri, Zanskar und dem Nubra-Tal zu begrenzen – Orte, die bereits unter saisonalen Spitzen leiden.

Die Bausteine existieren bereits. Ladakhs traditionelle Wissenssysteme, vom Wasserkanal (den zings) bis zur nachhaltigen Architektur (Stampflehmbauten), basieren auf regenerativen Prinzipien. Was benötigt wird, ist ein Weg, diese Praktiken in die Reiseökonomie zu integrieren. Hier muss Politik auf Philosophie treffen – wo lokale Verwaltung, Tourismusbetreiber und Reisende eine gemeinsame Ethik teilen: mehr geben, als nehmen.

In den Niederlanden, wo ich aufwuchs, haben wir Effizienz gemeistert. In Peru, wo ich jetzt lebe, entdecken wir alte regenerative Methoden neu. Ladakh steht zwischen diesen Welten – technologisch neugierig, kulturell reich und ökologisch verletzlich. Es ist ein Ort, an dem regeneratives Reisen mehr als nur eine Theorie sein könnte. Es könnte zum Vorbild werden.

Die Rolle des Reisenden: Zeuge, nicht Konsument

Als ich bei Sonnenaufgang nahe dem Stok Kangri stand, mit meinen Stiefeln im frostbedeckten Sand, dachte ich darüber nach, wie oft wir Reisen mit Besitz verwechseln. Wir sammeln Orte wie Trophäen, katalogisieren Momente für Instagram, stürmen Gipfel und steigen dann mit kaum einem bewussten Atemzug wieder ab. Doch Ladakh lehrt etwas anderes. Es lehrt uns, ein Zeuge zu sein.

Zeuge zu sein bedeutet, ohne Eroberung anzukommen. Zu hören, ohne anzunehmen. Ein Dorf zu sehen und nicht zu überlegen, wie man es fotografiert, sondern wie man es respektiert. Im regenerativen Modell wird der Reisende zum Partner im Schutz – nicht zum Eindringling, sondern zum Teilnehmer an der Pflege von Landschaft und Kultur.

Europäische Reisende – besonders jene, die bereits nach Sinn statt nach Meilensteinen suchen – haben eine einzigartige Rolle. Ihre Entscheidungen zählen. Die Wahl, außerhalb der Saison zu reisen. Die Wahl, einen Homestay zu unterstützen. Die Wahl zu gehen, zu fragen, langsamer zu werden. Diese Entscheidungen verbessern nicht nur Ihre Reise; sie stärken die Orte, die Sie bewundern kamen.

Ladakh muss nicht zur nächsten überentwickelten Destination werden. Es kann die erste regenerativ geführte Hochgebirgsregion in Südasien werden. Aber nur, wenn wir alle Präsenz der Überforderung und Fürsorge dem Konsum vorziehen. Diese Wahl beginnt nicht in Regierungssälen, sondern im Herzen jedes Reisenden.

Fazit – Wenn die Winde dieselbe Sprache sprechen

Das Heilige in zwei Hemisphären

Während ich mich darauf vorbereite, Ladakh zu verlassen, kehre ich immer wieder zum Wind zurück. Er ist hier leiser als in Patagonien, aber nicht weniger ausdrucksstark. An beiden Orten ist der Wind nicht nur ein Wetterphänomen – er ist ein Bote. In Patagonien braust er mit der Dringlichkeit des Überlebens über die Ebenen. Im Ladakh flüstert er zwischen Stupas und Steinen und trägt das Schweigen von Jahrhunderten.

Obwohl durch Kontinente getrennt, sprechen diese beiden Hochgebirgswelten dieselbe elementare Sprache. Sie sprechen in Stille, in Dimension und Heiligkeit. Sie erinnern uns daran, dass es auf dieser Erde noch Orte gibt, an denen das Land Autorität besitzt, an denen der Reisende hören muss, bevor er handelt, und an denen Schönheit nicht für unseren Konsum, sondern für unsere Betrachtung existiert.

Ich denke oft an die Europäer, die ich auf diesen Reisen traf – jene, die nicht reisten, um zu erobern, sondern um sich zu verbinden. Eine Belgierin, die das Markha-Tal wanderte und beim Anblick einer ladakhischen Großmutter, die ein Gerstenfeld pflegte, weinte. Ein niederländisches Paar, das die Highlights übersprang und stattdessen zwei Wochen damit verbrachte, einer Gemeinde beim Installieren von Solarlampen zu helfen. Das sind die neuen Pilger – nicht zu Tempeln oder Kathedralen, sondern zu Landschaften, in denen das Göttliche in Fels und Schnee geschrieben steht.

An alle, die dies aus Berlin oder Bergen, Barcelona oder Brüssel lesen: Wisst, dass eure Entscheidungen als Reisende Macht haben. Ladakh ist nicht einfach ein weiteres Reiseziel. Es ist eine Prüfung – unserer Zurückhaltung, unseres Bewusstseins, unserer Demut. Es fordert etwas Seltenes von uns: zu empfangen, ohne zu nehmen, Zeuge zu sein, ohne zu verändern, nicht nach außen zu reisen, sondern nach innen.

Und so trage ich, während der Wind des Ladakh zum letzten Mal an meinem Zelt vorbeistreicht, seine Stille mit mir – genauso wie ich das Heulen Patagoniens trage. Zwei Winde. Zwei Welten. Eine gemeinsame Wahrheit: Die Erde gehört uns nicht zur Nutzung, sondern zum Dazugehören.

Ursprünglich aus Utrecht, Niederlande, ist Isla Van Doren Beraterin für regenerativen Tourismus mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in verschiedenen ökologischen Landschaften – von den windgepeitschten Steppen Patagoniens bis zu den Nebelwäldern der peruanischen Anden, wo sie jetzt in der Nähe von Cusco lebt.

Mit 35 Jahren bringt sie eine einzigartige Stimme in die Welt des nachhaltigen Reisens – eine Mischung aus akademischer Tiefe und poetischer Sensibilität. Ihre Texte verweben statistische Einsichten, ökologische Reflexionen und emotionale Resonanz und laden die Leser ein, eine langsamere, bewusstere Beziehung zu den bereisten Orten aufzubauen.

Islas erste Reise nach Ladakh markierte einen Wendepunkt. Durch die Linse ihrer patagonischen Erfahrung zeichnet sie scharfe, analytische Parallelen zwischen abgelegenen Regionen und stellt konventionelle Tourismusnarrative infrage. Ihre Arbeit ermutigt Reisende, nicht nur Besucher, sondern Hüter der betretenen Landschaften zu werden.

Durch Storytelling, Beratung und Feldzusammenarbeit setzt sie sich für eine Zukunft ein, in der Reisen regeneriert statt erschöpft. Sie schreibt, um uns wieder zu verbinden – nicht nur mit der Natur, sondern mit der Verantwortung, die das Erleben ihrer Schönheit mit sich bringt.