Einleitung – Steine, die Geschichten erzählen

Das erste Mal, als ich die Festung Basgo sah, sah sie überhaupt nicht wie eine Festung aus. Es gab keine polierten Innenhöfe, keine weitläufigen Treppen, keine Märchentürme wie die, durch die ich in Frankreich oder Österreich gegangen bin. Stattdessen klammerte sie sich wie ein verwittertes Gebet an die Klippen – Lehmziegelmauern, vom Zahn der Zeit gezeichnet, eine Landschaft mehr aus Stille als aus Struktur. Und doch wusste ich sofort: Das war keine Leere. Das war in Stein gepresste Erinnerung.

Ich komme aus den Niederlanden, wo Schlösser stolz an königliche Dynastien und europäische Macht erinnern, und ich habe sie immer als Symbole der Kontrolle gesehen – gebaut, um zu behaupten, zu verteidigen und zu beeindrucken. In Ladakh scheinen die Festungen jedoch zu flüstern, statt zu schreien. Sie verschmelzen mit den Bergen. Ihre Autorität ist leise, geprägt nicht nur von Politik, sondern auch von Wind, Himmel und den Lehren des Buddhismus.

In dieser Kolumne möchte ich Sie auf eine Reise mitnehmen – nicht nur über Kontinente, sondern durch Zeit und Bedeutung. Wir werden Schlösser der Welt erkunden, von den Wassergräben umgebenen Palästen Englands bis zu den romantischen Ruinen Spaniens, und dann zu Ladakhs weniger bekannten Bastionen wie dem Leh-Palast und der Festung Zorawar zurückkehren. Dies ist keine Checkliste der „Must-See“-Orte. Es ist eine Einladung, Geschichte unter Ihren Fingerspitzen zu fühlen. Zu hinterfragen, was es bedeutet, etwas zu schützen. Zu fragen, wie Architektur je nach Landschaft und Glaubenssystem unterschiedlich spricht.

Wenn Sie dies aus Europa lesen, stelle ich mir vor, Sie haben mindestens ein Schloss besucht – vielleicht zehn. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie diese Türmchen und Zugbrücken mit einer Bergfestung im Himalaya verglichen werden, die nicht gebaut wurde, um das Auge zu beeindrucken, sondern um den Elementen zu trotzen? Haben Sie sich je gefragt, warum Schlösser mit Geschichten von Heiligen und Eroberungen bemalt wurden, während ladakhische Festungen mit Chortens und Gebetsräumen gekrönt sind?

Dies ist eine Geschichte von Kontrasten – und gemeinsamen Fäden. Wie Steine zu Symbolen werden. Ob vom Feudalismus geformt oder in der Isolation von Hochgebirgs-Handelsrouten geschmiedet, stehen sowohl Schlösser als auch Festungen als Zeugnisse menschlicher Widerstandskraft. Und vielleicht erzählen sie uns, wenn wir sie zusammen betrachten, etwas Tieferes: Dass jede Zivilisation, egal wie fern oder verschieden, baut, um sich zu erinnern, zu widerstehen und nach etwas Größerem zu streben.

Lassen Sie uns beginnen.

Schlösser und Festungen: Mehr als nur Verteidigungsanlagen

Was definiert ein Schloss? Ein europäisches Erbe von Macht und Prestige

Wenn Europäer an ein Schloss denken, stellen sie sich oft eine Silhouette vor, die aus grünen Hügeln aufragt: Türmchen, hohe Mauern, vielleicht eine Zugbrücke und eine Flagge, die im Wind weht. Diese Bauwerke, errichtet zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert, waren weit mehr als militärische Bastionen. Sie waren Symbole der feudalen Hierarchie, dynastischer Macht und oft ästhetischer Ambition.

In Frankreich stand ich einmal im Château de Chambord – eine architektonische Ode an Symmetrie und Pracht, mehr für den Blick der Höflinge gebaut als für Belagerungsbedrohungen. Im Gegensatz dazu klammern sich schottische Schlösser wie Dunnottar trotzig an Klippen, ihr Design roh, muskulös und den Meereswinden ausgesetzt. Ob aus Kalkstein, Granit oder Sandstein gebaut, waren diese Schlösser strategische Statements und kulturelle Artefakte.

Im Wesentlichen war das Schloss ein Hybrid: Teil Palast, Teil Festung. Es schützte, ja, aber es beeindruckte auch. Es beherbergte Bankette, lagerte Reichtümer und stand als physische Manifestation des göttlichen Rechts und des adeligen Privilegs. Religiöse Kapellen innerhalb der Mauern, Buntglasfenster mit Darstellungen von Heiligen und Schlachten sowie heraldische Symbole in großen Hallen – alles sprach in mittelalterlichen Schlössern die Sprache von Autorität und Aspiration.

Als Beraterin für regenerativen Tourismus frage ich oft: Welche Geschichten erzählen diese Mauern, und welche verschweigen sie? Europäische Schlösser erzählen trotz ihrer Schönheit auch eine Geschichte von Ausschluss, Hierarchie und Eroberung. Dieses Verständnis ist wichtig – nicht nur für Touristen, sondern auch für diejenigen, die das Erbe heute bewahren und interpretieren.

Was macht eine Festung zur Festung? Die strategische Einfachheit der steinernen Wächter Ladakhs

Und dann gibt es da noch die Festungen Ladakhs – im Ton, Maßstab und Zweck deutlich anders. Auf den ersten Blick mögen sie einem europäischen Auge primitiv erscheinen. Keine gestalteten Gärten. Keine gewölbten Kapellen. Doch in ihrer Stille liegt tiefe Weisheit. Diese Festungen wurden nicht zur Schau gebaut, sondern zum Überleben.

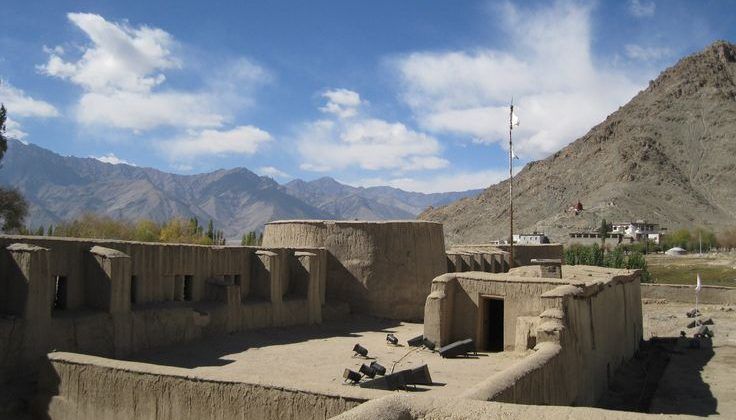

Nehmen wir zum Beispiel die Festung Zorawar in Leh. Sie wurde im 19. Jahrhundert von General Zorawar Singh erbaut und fehlt der ornamentalen Pracht europäischer Festungen. Stattdessen ist sie robust, funktional – konzipiert, um Ladakhs beißende Winter und turbulente geopolitische Zeiten zu überstehen. Ihre Architektur ist im reinsten Sinne defensiv: dicke Lehmziegelmauern, schmale Eingänge und Aussichtspunkte in die Hügel gebaut, um Karawanenrouten entlang der Seidenstraße zu überwachen.

Die Festung Basgo, zerfallend und sonnenverblasst, diente einst sowohl als spirituelles Zentrum als auch als Bollwerk. Anders als europäische Schlösser, die Sakrales vom Profanen trennen, schließen ladakhische Festungen oft Gompas – buddhistische Tempel – in ihr Gelände ein. Diese Verbindung von Befestigung und Glauben offenbart eine Weltanschauung, in der Schutz nicht nur physisch, sondern auch metaphysisch ist.

Diese Bauwerke strahlen Bescheidenheit aus. Sie sind weder prahlerisch noch imperial. Sie existieren im Dialog mit den Bergen und sind oft aus derselben Erde gebaut, auf der sie stehen. Insofern fühlen sich Ladakhs Festungen weniger wie Unterbrechungen an, sondern vielmehr wie Fortsetzungen der Landschaft selbst.

Schlösser und Festungen zu vergleichen bedeutet nicht, sie zu bewerten, sondern zwei unterschiedliche Dialekte derselben architektonischen Sprache zu lesen – einer wurzelt in Schau und Dominanz, der andere in Widerstandsfähigkeit und Ehrfurcht.

Geformt durch die Landschaft: Die Rolle von Geographie und Umwelt

Schlösser in grünen Tälern vs. Festungen auf windgepeitschten Graten

Im Herzen Bayerns ragen Schlösser wie Fata Morganas aus bewaldeten Hügeln auf – umhüllt von Nebel, eingerahmt von Alpenseen und flankiert von flüsternden Bäumen. Diese Orte wirken fast traumhaft, geschützt nicht nur durch Steinmauern, sondern auch durch die natürliche Weichheit ihrer Umgebung. Neuschwanstein, vielleicht Europas meistfotografiertes Schloss, ist nicht nur ein Monument der Romantik; es ist auch ein Denkmal für eine ganz besondere Art von Landschaft – eine, die Schönheit als Machtstrategie einlädt.

Geographie ist kein Hintergrund. Sie ist ein Charakter. Ein Mitwirkender. Eine Einschränkung. In Europa wurden Schlösser oft an Orten platziert, die sowohl Verteidigung als auch Zugang zu fruchtbarem Land, Wasserwegen und Handelsstraßen ermöglichten. Flüsse wie die Loire oder der Rhein nährten nicht nur Felder – sie nährten Einfluss. Das milde Klima, vorhersehbare Jahreszeiten und fruchtbare Täler ermöglichten eine gewisse architektonische Ambition. Mauern konnten höher wachsen. Innenräume konnten kunstvoller sein. Gärten konnten blühen.

Stellen Sie sich nun Ladakh vor. Der Wind schneidet wie eine Klinge. Sauerstoff ist knapp. Das Land ist nicht grün, sondern rostfarben, knochentrocken und zerklüftet. Hier schmiegen sich Festungen nicht in Täler; sie klammern sich an Klippen, als würden sie der Schwerkraft und Vernunft trotzen. Vom Gipfel der Festung Basgo sah ich nichts als Erde und Himmel. Keine Wälder. Keine Flüsse. Nur Stille und Stein. Und doch barg diese Stille Jahrhunderte von Geschichten.

Die Umwelt Ladakhs zwingt zu eigener Logik. Festungen müssen kompakt sein, denn das Material einen 3500 Meter steilen Hang hochzuziehen, ist keine Kleinigkeit. Sie müssen nicht nur Invasion widerstehen, sondern auch Höhe, Windscherung, Erdrutsche und Frosttemperaturen. Der Bau verwendet lokale Materialien – Schlamm, Stein und sonnengetrocknete Ziegel – weil nichts anderes überlebt. Mauern sind nicht nur dick, um Angriffen standzuhalten, sondern auch, um gegen himalayische Nächte zu isolieren.

Und dennoch gibt es Schönheit. Eine rohe, ehrliche Art von Schönheit. Keine vergoldeten Fenster oder weitläufigen Terrassen, sondern eine Art heilige Geometrie, wie die Strukturen die Konturen der Berge spiegeln. Sie wurden nicht gebaut, um die Natur zu beherrschen, sondern um in ihr zu überleben.

Wenn Besucher aus Europa diese Orte sehen, sehe ich oft ein stilles Staunen in ihren Augen. Nicht, weil die Festungen großartig sind, sondern weil sie unwahrscheinlich sind. Und in dieser Unwahrscheinlichkeit liegt ihre Wahrheit. Der Kontrast zwischen üppigen europäischen Tälern und den windgepeitschten Graten Ladakhs ist nicht nur visuell – er ist philosophisch. Die eine Landschaft nährt Opulenz. Die andere Widerstandskraft. Beide erzählen uns etwas Wesentliches darüber, was es bedeutet zu bauen – und zu bestehen.

Kultur in Stein verkörpert: Religion, Kunst und Rituale

Kathedralen, Kapellen und Rittertum: Der christliche Einfluss auf Schlösser

In Europa ist der Gang in eine Schlosskapelle der Eintritt in eine Welt, in der Stein die Schrift atmet. Es ist leicht zu vergessen, umgeben von Rüstungsausstellungen und Bankettsälen, dass Schlösser auch heilige Räume waren. Fast jedes bedeutende europäische Schloss hatte eine private Kapelle – einige großartig wie die Sainte-Chapelle in der Conciergerie in Paris, andere bescheiden und versteckt in Türmen. Aber alle dienten einem Zweck über das Gebet hinaus. Sie symbolisierten das göttliche Recht, stärkten die Autorität des Herrschers und heiligten den Krieg selbst.

Ich erinnere mich an meinen Besuch der Burg Hohenzollern in Deutschland, wo die Buntglasfenster nicht nur biblische Geschichten erzählten – sie erzählten die Geschichte der Abstammung. Genealogie, Frömmigkeit und Souveränität waren verflochten. Sogar die Anordnung der Schlösser war oft von der christlichen Kosmologie beeinflusst: ostwärts gerichtete Kapellen, kreuzförmige Hallen und Ikonographie, die Besucher und Bewohner daran erinnerte, dass Macht von oben bestimmt ist.

Kunst war nicht dekorativ – sie war deklarativ. Wandmalereien von Heiligen, Reliquienschreine und geschnitzte Engel schmückten die Innenräume und verwandelten die Festung in eine himmlische Burg. Ritterliche Kodizes wurden als moralische Leitlinien gepredigt, die religiöse Tugend eng mit ritterlicher Tapferkeit verbanden. Diese Verschmelzung von Christentum und Architektur half, das Schloss sowohl zu Verteidigungs- als auch zu Andachtszwecken zu transformieren.

Der religiöse Einfluss auf Schlösser, besonders während der Kreuzzüge und der Inquisition, offenbart auch dunklere Wahrheiten – wie der Glaube institutionalisiert, instrumentalisiert und in Stein verewigt wurde. Als Kulturanalyst finde ich diese Spannungen ebenso faszinierend wie die Schönheit, die sie hervorbrachten.

Chortens, Gonpas und bemalte Wände: Buddhistische Spiritualität in ladakhischen Festungen

Im Ladakh ist Religion nicht in Kapellen eingeschlossen. Sie sickert in die Wände, fließt durch Korridore und flattert im Wind. Die Anwesenheit von Chortens (Stupas), Gebetsmühlen und alten Gonpas (Klöstern) in und um Festungen macht klar: Hier waren das Spirituelle und das Strategische nie getrennt.

In der Festung Basgo fand ich einen kleinen Lhakhang – dessen verblasste Wandmalereien wilde Schutzgottheiten und friedliche Bodhisattvas zeigen, die nach Jahrhunderten noch intakt sind. Im Gegensatz zur Pracht der Buntglasfenster Europas wirken diese Gemälde intim, fast geflüstert. Sie wollen nicht beeindrucken – sie wollen erinnern. Dass das Leben vergänglich ist. Dass Macht durch Mitgefühl gemildert werden muss. Dass auch Befestigung heilig sein kann.

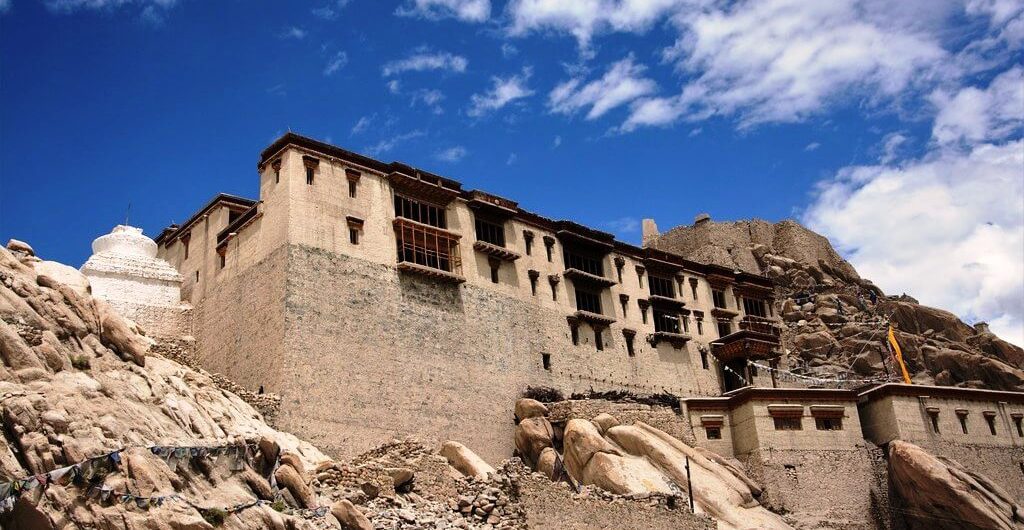

Der Leh-Palast, der wie ein verwitterter Wächter die Skyline der Stadt dominiert, enthält kleine Gebetsräume, in denen Butterlampen noch brennen. Besucher übersehen diese ruhigen Ecken oft. Für mich halten sie die Seele der Struktur. Anders als europäische Schlösser, bei denen heilige Räume oft zentral und prunkvoll sind, verstecken ladakhische Festungen sie wie Schätze – und zeigen sie nur denen, die innehalten und genau hinschauen.

Diese Integration von Spiritualität ist kein Zufall. In der rauen Landschaft Ladakhs hing das Überleben immer von Harmonie ab – mit der Natur, den Nachbarn und dem Unsichtbaren. Festungen wurden hier nicht nur gebaut, um Eindringlinge abzuwehren – sie wurden gebaut, um Gemeinschaft zu halten, Glauben zu bewahren und Schutz auf jeder Ebene zu bieten: physisch, kulturell und spirituell.

Wenn Schlösser in Europa Monumente menschlicher Kontrolle über das Land sind, fühlen sich Ladakhs Festungen wie Angebote an etwas Größeres als den Menschen an. In beiden Fällen ist der Glaube in der Architektur verankert. Aber wie er sich manifestiert – großartig vs. bescheiden, erklärend vs. meditativ – zeigt, wie unterschiedlich Zivilisationen dieselbe Frage beantworten: Wie sollen Macht und Glaube koexistieren?

Materielle Kultur: Woraus die Mauern bestehen

Woraus ein Gebäude besteht, sagt genauso viel über einen Ort aus wie seine Sprache oder Küche. Das Material ist nie nur funktional – es ist kulturell. Es ist der Handschlag zwischen Umwelt und menschlichem Bedarf. Wenn Sie mit der Hand an einer Schlossmauer in Schottland entlangstreichen, spüren Sie kalten Granit, der aus uralten Hügeln stammt. Im Süden Spaniens flüstern die Mauern der Alhambra mit der porösen Kühle von rotem Sandstein und Ton. In ganz Europa verändert sich die Palette der Schlossbauweise mit dem Boden und dem Stein unter den Füßen des Bauherrn.

Im Loiretal in Frankreich sind Schlösser wie Chenonceau und Amboise aus Tuff-Kalkstein gebaut – ein blasser, fast kreideartiger Stein, der das Licht einfängt und aufwändige Schnitzereien erlaubt. Diese Schlösser leuchten im Sonnenuntergang und reflektieren nicht nur Licht, sondern Erbe. Im Gegensatz dazu scheinen die dunklen Basaltsteine der Burg Bunratty in Irland Geschichte aufzusaugen, jeder Block schwer von Sturm und Geschichte.

Diese Materialwahl war sowohl praktisch als auch politisch. Dauerhafter Stein bedeutete Langlebigkeit – eine Behauptung von Beständigkeit. Importierter Marmor, wenn verwendet, erklärte Reichtum und globale Reichweite. Sogar die Farbe des Steins konnte regionale Identität oder dynastischen Stolz signalisieren. Aber vielleicht am wichtigsten war, dass die europäische Schlossarchitektur darauf abzielte, die Natur zu trotzen: höher, größer, symmetrischer als das chaotische Land um sie herum.

Ladakh erzählt eine andere Geschichte. Hier sind Festungsmauern keine Statements der Dominanz, sondern des Zusammenlebens. Die Materialien sind bescheiden: sonnengetrocknete Lehmziegel, lokal gesammelte Steine, Holz aus fernen Tälern. Sie wurden nicht für Größe gewählt, sondern aus Logik – zum Überleben. Unter Bedingungen großer Höhe, wo Winter beißen und Straßen oft unpassierbar sind, muss das, womit man baut, aus dem kommen, was man hat.

Nehmen Sie den Leh-Palast. Er wurde aus Stampflehm und Holz gebaut, seine Mauern isolieren gegen Kälte, widerstehen seismischen Aktivitäten und fügen sich nahtlos in die braunen Berge um ihn herum ein. Aus der Ferne ragt der Palast nicht über das Land hinaus – er entsteht daraus. Das ist die Essenz der vernakulären Architektur: im Gespräch mit dem Ort zu bauen, nicht gegen ihn.

Was mich am meisten beeindruckte, als jemand, der Beratungen zu ökosensiblen Bauprojekten in Südamerika gemacht hat, ist, wie inhärent nachhaltig diese himalayischen Festungen sind. Bevor „Green Building“ zum Schlagwort wurde, praktizierte Ladakh es bereits – aus Notwendigkeit, nicht aus Design. Lokale Materialien. Minimale Abfälle. Passive Isolierung. Wiederverwendbarkeit.

In der heutigen klima-bewussten Welt ist das zutiefst inspirierend. Es lässt mich fragen: Was, wenn wir alte Strukturen nicht mehr als Relikte betrachten, sondern als Wegweiser? Was, wenn der Weg in die Zukunft buchstäblich in der Vergangenheit gebaut ist?

Geschlecht, Arbeit und Macht: Wer baute und bewohnte diese Festungen?

Es ist leicht, Schlösser und Festungen zu romantisieren, wenn man nur die Fassaden betrachtet. Große Silhouetten vor dramatischen Himmeln. Steintreppen, die von den Füßen der Geschichte glattgetreten sind. Doch hinter jedem Bogen und Bollwerk verbirgt sich eine andere Geschichte – nicht von Königen und Generälen, sondern von Arbeitern, Dienern, Frauen und namenlosen Handwerkern, die keine Unterschrift hinterließen, nur Struktur.

In Europa wurde der Schlossbau oft von Staat oder Kirche finanziert und von einem komplexen Netz aus Maurern, Steinbrüchenarbeitern, Zimmerleuten, Schmieden und manchmal Gefangenen oder Leibeigenen ausgeführt. An Orten wie Warwick Castle oder Edinburgh kann man noch die Rillen sehen, die Hammer und Meißel hinterließen. Aber die Namen dieser Hände? Fast immer der Zeit verloren.

Frauen, obwohl selten zum Entwerfen oder Bauen zugelassen, bewohnten diese Räume als Königinnen, Hofdamen, Heilerinnen und – mehr unsichtbar – als Wäscherinnen, Köchinnen und Kindermädchen. Ihre tägliche Arbeit hielt die Schönheit und Funktionalität des Schlosses aufrecht. Während romantische Geschichten Frauen als Jungfrauen auf Türmen zeigen, spricht die Realität von Ausdauer, Geschick und unsichtbaren Beiträgen. Macht in Schlössern war geschlechtsspezifisch, ja – aber nicht immer passiv.

Wenden wir uns nun Ladakh zu. Obwohl die Festungen hier kleiner sind, sind ihre menschlichen Geschichten ebenso vielschichtig. Mündliche Überlieferungen berichten, dass ganze Dörfer sich versammelten, um Mauern zu bauen, bevor der Winter kam. Der Bau war nicht immer königlich beauftragt – oft war er gemeinschaftlich, ja spirituell. Die Grenze zwischen Arbeit und Ritual war fließend. Ein Fort in der Nähe eines Klosters zu bauen bedeutete, sich an der Astrologie auszurichten, Gebete vor dem Grundsteinlegen anzubieten und Ressourcen mit Nachbarn zu teilen.

In der Festung Zorawar wurden lokale Steinmetze und Handwerker während der Dogra-Erweiterung eingesetzt. Einige Berichte erwähnen Zwangsarbeit unter militärischer Verwaltung. Im Leh-Palast trugen Frauen aus nahegelegenen Dörfern Wasser und Ton während des Baus, ihre Anstrengungen unaufgezeichnet, aber essenziell. Dieses Schweigen in den historischen Aufzeichnungen ist keine Abwesenheit – es ist Auslöschung.

Wer lebte in diesen Festungen? Nicht nur Herrscher und Mönche, sondern auch Familien, Wächter, Schreiber, Handwerker. Die Räume des Leh-Palastes, heute leer, hallten einst von Gebeten, Politik und gemeinsamen Mahlzeiten an kalten Morgen. In europäischen wie in ladakhischen Kontexten war Macht in den Mauern verankert – aber auch Leben. Unordentliches, gewöhnliches und zutiefst menschliches Leben.

Als jemand, der im regenerativen Tourismus arbeitet, glaube ich, dass Erzählungen das gesamte Spektrum der Geschichte umfassen müssen – nicht nur die Herrschenden, sondern auch die, die bauten und dienten. Nur so können wir diese majestätischen Bauwerke klar sehen – nicht nur als Machtsymbole, sondern als lebendige Zeugnisse kollektiver Anstrengungen, geschlechtsspezifischer Arbeit und sozialer Komplexität.

Festungen und Schlösser im modernen Blick: Von Ruinen zur Wiederbelebung

Europäische Schlösser als Touristenikonen und Hochzeitsorte

Seien wir ehrlich: Heute sind Schlösser in Europa Kulissen für moderne Träume geworden. Einige beherbergen Opern unter dem Sternenhimmel; andere dienen als Fünf-Sterne-Hotels, Museen oder märchenhafte Hochzeitsorte. Einmal nahm ich an einem Klimaführungs-Gipfel in einem österreichischen Schloss teil, wo die Mauern, einst defensiv, nun Debatten über Resilienz und Nachhaltigkeit widerhallen ließen. Die Ironie entging mir nicht.

Von Neuschwanstein in Deutschland bis zum Château de Chillon in der Schweiz gehören viele europäische Schlösser heute zu den wichtigsten Touristenattraktionen ihrer Regionen. Jährlich ziehen sie Millionen von Besuchern an – Menschen, die Schönheit, Nostalgie, Geschichte oder perfekte Instagram-Momente suchen. Ganze Wirtschaftszweige haben sich um ihre Erhaltung und Präsentation entwickelt.

Doch mit dem Tourismus kommen Spannungen. Der Bedarf, Massen anzuziehen, steht oft im Konflikt mit der Verantwortung zum Schutz. Kulturerbe wird zum Spektakel. Authentizität wird manchmal gegen Zugänglichkeit getauscht. Und doch kann man nicht leugnen, dass diese Sichtbarkeit zahllose Stätten bewahrt hat, die sonst verfallen wären. Europa hat stark in Restaurierungen investiert, unterstützt von Regierungszuschüssen, UNESCO und öffentlich-privaten Partnerschaften.

Die Frage lautet: Können wir diese Bauwerke lieben, ohne sie zu konsumieren? Können wir uns mit ihnen nicht nur als Zielen, sondern als Dialogen auseinandersetzen – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerung und Vermarktung?

Ladakhs Festungen: Erbe in Gefahr oder Chance für regenerativen Tourismus?

In Ladakh ist die Geschichte weniger poliert – und vielleicht dringender. Viele Festungen bleiben außerhalb des globalen Tourismusradars. Einige sind Ruinen, bedroht durch Erosion, Vernachlässigung und Klimawandel. Andere – wie der Leh-Palast – wurden teilweise vom Archäologischen Dienst Indiens restauriert, sind aber im Vergleich zu Klöstern oder Trekkingpfaden weniger besucht.

Und doch gibt es hier enormes Potenzial. Ladakhs Festungen sind roh, kraftvoll und größtenteils unkommerziell. Sie bieten nicht nur historische Einblicke, sondern auch ein Gefühl von Ort, das nicht replizierbar ist. Durch die sonnenverkrusteten Korridore von Basgo zu wandern oder auf den windgepeitschten Wehrgängen der Festung Zorawar zu stehen bedeutet, sich mit einer Form von Erbe zu verbinden, die still, würdevoll und lebendig ist.

Der Schlüssel ist regenerativer Tourismus. Nicht nur besuchen, sondern wiederherstellen. Nicht extrahieren, sondern austauschen. Die lokalen Gemeinschaften sollten den Prozess führen – mit Angeboten wie Gastfamilien, geführten Wanderungen, Erzählrunden und traditionellem Essen rund um diese Festungen. Besucher tragen wiederum nicht nur Geld bei, sondern auch Respekt, Dialog und Sichtbarkeit.

Ein inspirierendes Beispiel ist die Dorfgemeinschaftsinitiative nahe Basgo, bei der Einheimische interpretative Touren anbieten, die auf mündlicher Geschichte und ökologischem Bewusstsein basieren. Zudem wächst das Interesse von Denkmalarchitekten, alte Bautechniken bei der Restaurierung dieser Stätten einzusetzen – Lehmputz, handgeschnittene Steine, natürliche Entwässerungssysteme.

Im Gegensatz zu ihren europäischen Pendants haben Ladakhs Festungen den Vorteil, neu anfangen zu können – nicht belastet vom Massentourismus, sondern bereit, durch achtsames Reisen geformt zu werden. Wenn wir sorgfältig handeln, können diese Orte mehr als Ruinen sein. Sie können Brücken werden – zwischen Vergangenheit und Zukunft, Besucher und Gastgeber, Erinnerung und Bewahrung.

Persönliche Reflexion – Was diese Mauern mir zuflüstern

Irgendwo zwischen den windgepeitschten Klippen von Basgo und den gepflegten Rasenflächen von Chenonceau begann ich, die Steine sprechen zu hören. Nicht in Sprache, sondern in Präsenz. In Textur. In Stille. Und was sie flüsterten, war keine Größe oder Herrlichkeit – es war Erinnerung. Zerbrechlich, geschichtet, unvollendet.

Schlösser und Festungen wurden auf Kontinenten gebaut, um zu bestehen. Aber mehr noch, sie wurden gebaut, um gesehen zu werden. Um Raum zu markieren. Um Macht zu enthalten. Und dabei wurden sie zu Spiegeln der Gesellschaften, die sie schufen. Europas Schlösser sprechen von Dynastien und göttlichem Recht, von Symmetrie und Spektakel. Ladakhs Festungen hingegen sprechen von Überleben und Geist, von Anpassung statt Behauptung.

Und doch teilen sie etwas zutiefst Menschliches: das Bedürfnis dazuzugehören. Das Bedürfnis, an etwas festzuhalten, während die Zeit vorbeirauscht. Ob es ein steinerner Löwe auf einer schottischen Wehrmauer oder ein Gebetsfahne ist, die über einem ladakhischen Wehrgang weht, diese Symbole erinnern uns daran, dass auch unsere Vorfahren danach strebten, Spuren zu hinterlassen, das Wichtige zu schützen und über sich selbst hinauszuleben.

Als Europäer, der zum ersten Mal durch Ladakh ging, fühlte ich mich demütig. Diese Festungen verlangten nicht bewundert zu werden. Sie baten darum, erinnert zu werden. Zugehört zu werden. Und vielleicht darum, neu gedacht zu werden – nicht nur als historische Wahrzeichen, sondern als aktive Akteure der Gegenwart: bildend, vereinigend, regenerierend.

Wenn Sie, lieber Leser, jemals durch einen verfallenen Wachturm gewandert sind oder sich an eine Schlossmauer gelehnt haben und sich gefragt haben, welche Leben dort vor Ihnen gelebt wurden, dann wissen Sie es bereits. Architektur ist nicht nur Form – sie ist Gefühl. Und in diesem Gefühl liegt die Chance, nicht nur zu besuchen, sondern Verbindung zu schaffen.

Möge das nächste Mal, wenn Sie vor einer Festung stehen – sei es in den Alpen oder im Himalaya – ein Moment stiller Anerkennung sein. Nicht nur der Unterschiedlichkeit, sondern der Verwandtschaft. Denn obwohl sie ozeanweit voneinander entfernt gebaut wurden, sind die Schlösser der Welt und die Festungen Ladakhs durch denselben unsichtbaren Mörtel verbunden: den menschlichen Instinkt, sich zu erinnern, zu schützen und in Stein zu träumen.

Mit einem Hintergrund in Kulturanthropologie und Umweltpolitik verbindet ihre Schreibweise akademische Erkenntnisse mit poetischer Intuition – sie nutzt Daten, um ihre Ideen zu untermauern, und Emotionen, um sie zu erhöhen. Sie hat an nachhaltigen Tourismusinitiativen in den Anden, Patagonien und Bhutan gearbeitet und bringt eine globale Perspektive in jede lokale Geschichte ein.

Diese Reise nach Ladakh markiert ihre erste Begegnung mit dem indischen Himalaya. Was sie am meisten fasziniert, ist nicht nur die karge Schönheit der Region, sondern wie die Erinnerung in ihrer Architektur lebt und wie sie mit den befestigten Erbschaften Europas kontrastiert, die sie so gut kennt.

Durch vergleichende Analysen und Erzählungen lädt sie die Leser ein, über Stein und Struktur hinauszusehen – die Kulturen zu betrachten, die sie gebaut haben, und die Zukunft, die sie inspirieren können.