Hinter den heiligen Mauern: Leben und Nahrung in einer Klosterküche in Ladakh

Von Elena Marlowe

Einleitung: Ein Schritt in die Klosterküche

Ein erster Blick auf das klösterliche Leben Ladakhs

An einem klaren Morgen in Ladakh wird die Stille des Klosters nicht durch Gesänge, sondern durch das Klappern von Töpfen und den erdigen Duft von Holzfeuerrauch aus einem kleinen Küchenfenster durchbrochen. Für viele Besucher sind Klöster Orte des Gebets, der Wandmalereien und der Meditationshallen, doch das schlagende Herz des Alltags liegt verborgen in einer bescheidenen Küche. Wer eintritt, spürt sofort die Wärme und den Rhythmus des Lebens, der die Gemeinschaft der Mönche trägt. Die Küche ist nicht nur ein Ort der Speisen; sie steht für Kontinuität, Tradition und die feine Verbindung von Heiligem und Alltäglichem. Jede Tasse Buttertee, die eingeschenkt wird, jede Handvoll gerösteter Gerste, die in den Brei gerührt wird, ist durchzogen von Ritual und Hingabe. Ein Blick in diese Welt zeigt, dass Glaube hier nicht nur in Gebeten gesprochen, sondern auch Tag für Tag in dampfenden Schüsseln gekocht und geteilt wird.

Die Rolle des Essens im spirituellen und täglichen Leben

Nahrung in den Klöstern Ladakhs ist mehr als bloße Sättigung; sie ist eine Form der Praxis. Die Mönche versammeln sich in Speisesälen, wo die Mahlzeiten mit Segenssprüchen beginnen, sodass das Essen zu einer Erweiterung der Meditation wird. Die Küche selbst ist präzise eingerichtet: Butterlampen flackern neben dampfenden Kesseln, und hölzerne Kellen liegen neben Stapeln von handgebackenem Brot. Die Mönche, die Küchendienst haben, nehmen ihre Aufgabe ernst, stehen noch vor der Morgendämmerung auf, um große Mengen gesalzenen Tees und Gerstenpaste zuzubereiten, die die Gebete und Lehren des Tages nähren. Der Rhythmus der Küche spiegelt den Rhythmus der Hingabe wider: Mahlzeiten sind mit Gesängen abgestimmt, und selbst die einfachste Speise trägt symbolisches Gewicht. Als Besucher lernen wir, dass spirituelles Leben in Ladakh untrennbar mit der Nahrung verbunden ist und dass die Klosterküche ein Ort ist, an dem sich das Heilige und das Praktische mit bemerkenswerter Anmut begegnen.

Das Herz der Klosterküche

Morgenrituale: Buttertee und Tsampa-Zubereitung

Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen die ockerfarbenen Mauern des Klosters berühren, herrscht in der Küche bereits geschäftiges Treiben. Ein Mönch schürt den Lehmherd, erweckt die Glut zu Flammen, während ein anderer Buttertee in einem hohen Holzgefäß aufschlägt und dabei Salz und Yakbutter mit geübter Hand hinzufügt. Buttertee, oder gur gur cha, ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Ritual der Wärme und Ausdauer, das im dünnen Himalayaluft Trost spendet. Daneben wird Tsampa – geröstetes Gerstenmehl – zubereitet, das mit Tee oder Quark gemischt eine nahrhafte Paste ergibt, die Ladakhis seit Jahrhunderten nährt. Der Prozess der Zubereitung dieser Grundnahrungsmittel ist von Rhythmus durchdrungen: das Klappern des Rührstabes, der Dampf, der zu den Balken aufsteigt, die geflüsterten Mantras der Mönche. Diese Momente zeigen, wie Klosterküchen in Ladakh Orte sind, in denen Nahrung mit Intention erfüllt ist, wo Kochen selbst zu Meditation und Dienst wird.

Kochen für die Mönche: tägliche Mahlzeiten und heilige Rhythmen

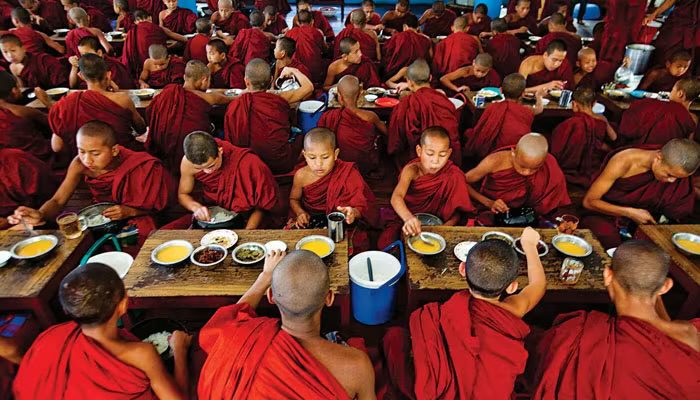

Über die Morgenrituale hinaus muss die Küche die Gemeinschaft den ganzen Tag über versorgen. Mönche aller Altersgruppen betreten den Speisesaal, Schalen in der Hand, während dampfende Töpfe mit Reis, Linsen und Gemüse aus der Küche gebracht werden. Die Gerichte sind einfach, aber nahrhaft und spiegeln die begrenzten landwirtschaftlichen Ressourcen Ladakhs wider, ebenso wie den Schwerpunkt auf Ausgewogenheit und Ernährung. Saisonale Unterschiede bringen Abwechslung: im Sommer frisches Grün und Aprikosen, im Winter eingelegte Gemüse und Trockenfleisch. Jede Mahlzeit ist von Gebet umrahmt: Die Mönche singen, bevor sie den Löffel heben, und erinnern alle Anwesenden daran, dass Nahrung sowohl Geschenk als auch Verantwortung ist. Für die Mönche, die kochen, ist ihre Aufgabe ein Opfer für die Sangha, die monastische Gemeinschaft. Sie verkörpern den Geist des Dienstes, indem sie sicherstellen, dass jede Mahlzeit nicht nur den Bauch füllt, sondern auch die spirituelle Disziplin unterstützt. So ist die Küche sowohl Arbeitsplatz als auch Heiligtum, erfüllt vom heiligen Rhythmus der täglichen Hingabe.

Küchengeräte, Feuerholz und alte Methoden

Tritt man tiefer in die Küche ein, erkennt man, dass die Werkzeuge ebenso sehr Teil der Tradition sind wie die Rezepte. Große Kupferkessel, von Jahren des Rauchs geschwärzt, ruhen auf steinernen Feuerstellen. Hölzerne Kellen, von unzähligen Händen geglättet, rühren in kochenden Suppentöpfen. Feuerholz, sorgfältig gestapelt und rationiert, heizt den Herd an – eine Erinnerung an die fragile Ökologie Ladakhs, wo Ressourcen weise genutzt werden müssen. Manche Küchen haben in den letzten Jahren Gasherde eingeführt, doch viele verlassen sich weiterhin auf traditionelle Methoden, die Altes und Neues verbinden. Die Luft ist erfüllt vom Duft verbrannter Wacholderzweige, der Frömmigkeit und Notwendigkeit zugleich verbindet. Wer diesen Raum beobachtet, spürt, wie alte Praktiken fortbestehen: Kochen bleibt gemeinschaftlich, bewusst und bescheiden. In jedem Detail – vom einfachsten Werkzeug bis zu den verrußten Dachbalken – bewahrt die Klosterküche ein Erbe, das heutige Mönche mit ihren Vorfahren verbindet.

Stimmen aus der Küche: Geschichten und Traditionen

Mönche teilen ihre Aufgaben in der Küche

Der Küchendienst wechselt unter den Mönchen, eine Tradition, die sicherstellt, dass jeder – vom Novizen bis zum hohen Lama – zum Leben der Gemeinschaft beiträgt. Junge Novizen, deren Roben oft zu groß für ihre Gestalten sind, tragen Eimer mit Wasser oder schneiden Gemüse unter den wachsamen Augen der Älteren. Ältere Mönche leiten sie geduldig an und lehren, dass Demut und Dienst ebenso wichtig sind wie das Rezitieren von Sutras. Manche erinnern sich, dass sie ihre ersten Wochen im Kloster mit Kartoffelschälen oder Teigkneten verbracht haben – Lektionen, die Disziplin und Kameradschaft vermittelten. Diese Stimmen aus der Küche erinnern uns daran, dass das Kloster nicht nur ein Ort erhöhter Kontemplation ist, sondern auch praktischer Zusammenarbeit. Durch Geschichten, die am Schneidebrett erzählt werden, vermitteln die Mönche Werte wie Ausdauer und Selbstlosigkeit, die weit über den Speisesaal hinaus Bindungen schaffen. Für Besucher offenbaren diese Berichte eine Welt, in der jede Aufgabe, so klein sie auch sei, mit Bedeutung erfüllt ist.

Rituelle Gesänge und Speisensegnungen vor den Mahlzeiten

Bevor der erste Bissen genommen wird, versammeln sich die Mönche, um Segenssprüche zu rezitieren, die eine einfache Schale Reis in ein Dankesopfer verwandeln. Das tiefe Summen ihrer Stimmen hallt an den Klostermauern wider und trägt Absichten von Mitgefühl und Achtsamkeit. In der Küche verneigen sich die Köche, um ihre Arbeit mit den gesprochenen Gebeten in Einklang zu bringen. Besucher, die dieses Ritual miterleben, spüren eine greifbare Veränderung in der Atmosphäre: Nahrung wird mehr als Ernährung, sie wird zu einer Brücke zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen. Selbst das Reinigen von Töpfen oder das Kehren der Asche ist in diese spirituelle Sichtweise eingebettet, die verdeutlicht, dass keine Arbeit zu gewöhnlich ist, um heilig zu sein. Für europäische Leser, die an hastige Mahlzeiten gewöhnt sind, ist dieser Moment besonders bewegend. Er fordert uns heraus, unsere Beziehung zum Essen neu zu überdenken – nicht als Treibstoff, der eilig konsumiert wird, sondern als Ritual der Dankbarkeit und Verbundenheit.

Großzügigkeit und Gemeinschaft beim Speisen für Mönche und Pilger

Die Klosterküchen erweitern ihre Gastfreundschaft über die ansässigen Mönche hinaus. Während Festivals und Lehrveranstaltungen kommen zahlreiche Pilger, und die Küche verwandelt sich in einen Ort der Großzügigkeit. Kessel voller Tee und Reis werden in riesigen Mengen zubereitet und an jeden ausgeteilt, der den Hof betritt. Die Mönche sprechen von der Freude in diesen Momenten und beschreiben, wie die Küche zu einem Symbol der Gemeinschaft wird, das das buddhistische Prinzip des Mitgefühls in Aktion verkörpert. Anderen zu dienen – sei es einem müden Reisenden oder einem Dorfbewohner – gilt als Segen. Es gibt viele Geschichten von Küchen, die bis spät in die Nacht arbeiten, damit niemand hungrig geht. Diese Großzügigkeit spiegelt das größere kulturelle Gefüge Ladakhs wider, wo Gastfreundschaft eine heilige Pflicht ist und Nahrung als Mittel dient, Beziehungen zu knüpfen. Für Reisende ist das Teilen einer Mahlzeit in einem solchen Rahmen unvergesslich – weniger wegen des Geschmacks, sondern wegen des tiefen Gefühls der Zugehörigkeit, das sie vermittelt.

Kulturelle und spirituelle Bedeutung

Warum Nahrung in den buddhistischen Klöstern Ladakhs heilig ist

Nahrung in den Klöstern Ladakhs trägt eine tiefe spirituelle Bedeutung. Jedes Reiskorn und jeder Schluck Buttertee wird als Segen betrachtet, der nicht nur den Körper, sondern auch den Geist nährt. Die Mönche lernen, dass die Zubereitung und der Verzehr von Speisen Teil ihrer Praxis sind – ein Weg, Dankbarkeit und Achtsamkeit zu entwickeln. In diesem Sinn wird die Küche zu einem heiligen Raum, der der Gebetshalle gleichgestellt ist. Jeder Akt des Kochens – Reis waschen, Linsen rühren, Wasser kochen – ist von Intention durchdrungen. Dies spiegelt die buddhistische Lehre wider, dass Bewusstsein jede Handlung durchdringen sollte, egal wie gewöhnlich sie scheint. Für Besucher verändert dies die Wahrnehmung von Nahrung: Was wie eine einfache Mahlzeit erscheinen mag, ist tatsächlich ein Ritual, ein stilles Opfer an das größere Universum. Eine solche Sichtweise lädt uns ein, unsere eigenen Mahlzeiten mit mehr Ehrfurcht und Präsenz zu betrachten.

Symbolik der Mahlzeiten im klösterlichen Alltag

Mahlzeiten in den Klöstern Ladakhs symbolisieren Einheit und Demut. Die Mönche sitzen in Reihen nebeneinander, unabhängig vom Status, und teilen dieselbe Nahrung aus denselben Töpfen. Der gemeinsame Verzehr verstärkt die Gleichheit und erinnert daran, dass die Sangha – die klösterliche Gemeinschaft – stärker ist als die Identität des Einzelnen. Die Speisen selbst tragen symbolische Bedeutung: Buttertee steht für Wärme und Widerstandskraft in der Hochgebirgswüste, während Tsampa die tiefen landwirtschaftlichen Wurzeln Ladakhs repräsentiert. Sogar die Reihenfolge der Mahlzeiten spiegelt die buddhistische Kosmologie wider und balanciert Aromen, um Harmonie zu verkörpern. Überlieferte Geschichten der Ältesten beschreiben, wie das Teilen von Nahrung die Gelübde der Einfachheit stärkt und die Mönche in den Werten von Dienst und Zurückhaltung verankert. Für Außenstehende bedeutet die Teilnahme an einer solchen Mahlzeit, eine lebendige Verkörperung der buddhistischen Philosophie zu erleben – Nahrung als Gefäß sowohl für Ernährung als auch für Symbolik.

Die Verbindung zwischen Küche, Gebet und Gemeinschaft

Die Küche ist nicht vom spirituellen Leben des Klosters isoliert; sie ist in sein Gefüge eingewoben. Mahlzeiten strukturieren die Gebete des Tages und geben Körper und Geist einen Rhythmus. Die Köche singen oft beim Zubereiten der Speisen, erfüllen die Küche mit Schwingungen, die die Nahrung weihen. Mitglieder der Gemeinschaft spenden manchmal Gemüse, Getreide oder Milchprodukte, wodurch die Küche zu einem Ort wird, an dem Kloster und Dorf aufeinandertreffen. Diese Gegenseitigkeit stärkt die Bindungen und stellt sicher, dass das Kloster keine abgeschottete Insel, sondern ein wesentlicher Teil der kulturellen Landschaft Ladakhs ist. Die Küche ist somit ein Raum für Gebet und Gemeinschaft, wo Nahrung die Brücke zwischen heiliger Intention und sozialer Verbindung bildet. Um Ladakh wirklich zu verstehen, muss man nicht nur die Gebetshallen betrachten, sondern auch die bescheidenen Küchen, die sie lebendig halten.

Die Klosterküche als Reisende erleben

Klöster in Ladakh besuchen und Traditionen respektieren

Für Reisende ist der Besuch einer Klosterküche in Ladakh ein Privileg, das mit Verantwortung einhergeht. Respekt beginnt mit kleinen Gesten: Schuhe ausziehen, unnötigen Lärm vermeiden und vor dem Betreten um Erlaubnis fragen. Wer beobachtet, wie die Mönche mit Lebensmitteln umgehen, erkennt kulturelle Feinheiten – etwa niemals ein Reiskorn zu verschwenden und vor dem Essen stets Dank zu sagen. Besucher sollten sich dem Rhythmus der Gemeinschaft anpassen, sich auf Einladung an Gebeten beteiligen und mit Bescheidenheit essen. Wer sich diesen Gepflogenheiten anschließt, zeigt echte Wertschätzung und wird Teil der lebendigen Geschichte des Klosters. Diese Haltung vertieft die Reiseerfahrung, verwandelt bloße Beobachtung in Teilnahme und stellt sicher, dass die Heiligkeit der Küche für künftige Generationen gewahrt bleibt.

Fotografie und Erzählen in Klosterküchen

Fotografie in Klosterküchen verlangt Sensibilität. Das Spiel des Lichts auf der aus den Töpfen aufsteigenden Dampfspur bietet fesselnde Motive, doch Kunst muss mit Respekt im Gleichgewicht stehen. Man sollte immer fragen, bevor man Mönche fotografiert – besonders während der Speisenzubereitung oder bei Segnungen. Sorgfältig ausgeführt, wird Fotografie zum Erzählen: Sie fängt die Essenz des Gemeinschaftslebens ein – die Geduld eines Novizen, der die Suppe rührt, das leise Lächeln eines Älteren, der Brot reicht, die Symmetrie der in Reihen sitzenden Mönche. Werden solche Bilder würdevoll präsentiert, können sie anderen die einzigartigen Traditionen Ladakhs nahebringen. Ob in Text oder Bild: Das Erzählen sollte die Widerstandskraft und Spiritualität sichtbar machen, die in alltäglichen Küchenszenen mitschwingt. Für Leserinnen und Leser in Europa öffnen diese Erzählungen ein Fenster in eine Welt, in der Nahrung, Ritual und Gemeinschaft selbstverständlich ineinandergreifen.

Der Geschmack Ladakhs: Klosterküche und lokale Zutaten

Ladakh zu schmecken heißt, Einfachheit zu kosten, die durch ihren Kontext veredelt ist. Klosterküchen nutzen, was verfügbar ist: Gerste, Buchweizen, Linsen, Wurzelgemüse und Milchprodukte. Buttertee und Tsampa bleiben Grundpfeiler; saisonale Köstlichkeiten wie getrocknete Aprikosen oder frischer Spinat tauchen im Sommer kurz auf. Die Aromen sind schlicht, aber tröstlich – zum Nähren gedacht, nicht zum Beeindrucken. Für Reisende wird das gemeinsame Mahl jedoch unvergesslich, nicht wegen der Komplexität, sondern wegen des Gefühls der Zugehörigkeit, das es stiftet. Zwischen Mönchen zu sitzen, salzigen Tee zu trinken und aus demselben Topf zu essen, schafft eine Verbindung, die kulturelle Grenzen überschreitet. Diese Geschmäcker verkörpern Ladakhs Philosophie: Nahrung, die in Bescheidenheit verwurzelt ist und innerhalb der Mauern heiliger Küchen frei geteilt wird.

Das Erbe der Klosterküchen bewahren

Nachhaltiger Tourismus und Schutz monastischer Traditionen

Mit dem wachsenden Tourismus in Ladakh stehen Klosterküchen vor Chancen und Risiken zugleich. Gäste bringen Neugier und Mittel mit, unbedachtes Verhalten kann jedoch heilige Praktiken stören. Nachhaltiger Tourismus bedeutet, Reisende dafür zu sensibilisieren, dass Küchen spirituelle Räume sind – keine bloßen Attraktionen. Einige Klöster arbeiten mit NGOs zusammen, um Richtlinien zu entwickeln, die Traditionen schützen und dennoch Gäste willkommen heißen: Guides schulen, der die Bräuche erklärt, Gruppengrößen begrenzen, Spenden zweckgebunden für den Küchenunterhalt einsetzen. Mit dieser Bewusstseinsbildung kann Ladakh sein Erbe bewahren und Lernen ermöglichen, ohne die Authentizität zu gefährden. Küchen zu schützen heißt, neben Kultur auch die spirituelle Würde zu bewahren, die sie so außergewöhnlich macht.

Lokale Gemeinschaften und die Kontinuität der heiligen Küchen

Klosterküchen stützen sich stark auf die Hilfe der lokalen Gemeinschaften. Landwirte spenden Getreide, Hirten liefern Butter und Milch, Dorfbewohner helfen während der Feste freiwillig mit. Diese Gegenseitigkeit bindet das Kloster in den Dorfalltag ein. Für die Menschen vor Ort ist eine Gabe an die Küche ein Verdienst – eine Teilnahme am spirituellen Gefüge Ladakhs. So bleiben Traditionen lebendig und werden nicht zu musealen Relikten: Küchen bleiben pulsierende Orte, an denen sich Kultur, Glaube und Gemeinschaft kreuzen. Wer dieses Geben und Nehmen miterlebt, erkennt die Widerstandskraft des ladakhischen Erbes – heilige Küchen bestehen nicht durch Abgrenzung, sondern durch ihre Einbettung in die Menschen, denen sie dienen.

Lektionen aus Ladakhs Klosterküchen für das moderne Leben

Im Zeitalter von Fastfood und digitaler Ablenkung lehren Ladakhs Klosterküchen Langsamkeit, Dankbarkeit und Gemeinschaft. Sie erinnern daran, dass Kochen meditativ sein kann, dass geteilte Mahlzeiten Harmonie stiften und dass Nahrung Körper wie Geist umfasst. Für europäische Leserinnen und Leser reichen diese Lektionen über das Reisen hinaus. Die Schlichtheit eines gemeinsam getrunkenen Buttertees bringt universelle Wahrheiten zum Ausdruck: Erfüllung entsteht weniger aus Fülle als aus Präsenz, weniger aus Spektakel als aus Verbundenheit. Mit diesen Einsichten daheim angekommen, können wir unsere eigenen Küchen mit erneuerter Achtsamkeit betreten und jede Mahlzeit als Gelegenheit begreifen, Dankbarkeit und Miteinander zu pflegen.

Schluss: Den Stimmen hinter den heiligen Mauern lauschen

In den Klosterküchen Ladakhs findet man mehr als Rezepte: Man begegnet Geschichten von Widerstandskraft, Hingabe und Gemeinschaft. Die Stimmen hinter den heiligen Mauern sprechen durch das Knistern des Feuerholzes, den Dampf, der aus den Töpfen steigt, und die Gesänge, die jedes Mahl segnen. Für Reisende offenbaren diese Küchen eine intime Seite des Klosterlebens und erinnern daran, dass Spiritualität nicht nur in Gebetshallen gelebt wird, sondern auch in Küchen, die von Lachen, Arbeit und dem Duft von Buttertee erfüllt sind. Wer diesen Stimmen lauscht, erhascht einen Blick in Ladakhs Seele – dorthin, wo das Heilige ebenso im alltäglichen Kochen wie in feierlichen Ritualen wohnt.

Häufig gestellte Fragen

Was essen Mönche in den Klöstern Ladakhs gewöhnlich?

Mönche in Ladakh essen einfache, nährende Speisen, die für die Höhenlage geeignet sind. Zu den Grundnahrungsmitteln gehören Tsampa (geröstetes Gerstenmehl), Buttertee, Reis, Linsen und saisonales Gemüse. Im Sommer gibt es frische Produkte wie Spinat und Aprikosen, im Winter überwiegen Konserven wie getrocknete Steckrüben oder anderes Wurzelgemüse. Die Mahlzeiten sind selten aufwendig, ihre Schlichtheit spiegelt buddhistische Werte wie Mäßigung und Demut. In Reihen sitzend, betonen die Mönche Gemeinschaft vor Individualität. Für Besucher eröffnet das Teilen solcher Mahlzeiten den Blick auf eine Kultur, in der Nahrung sowohl spirituelle als auch praktische Bedeutung trägt.

Können Besucher in einer Klosterküche mitessen?

Einige Klöster in Ladakh erlauben Besucherinnen und Besuchern, besonders zu Festen oder besonderen Anlässen, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen. Dies setzt Respekt voraus: auf eine Einladung warten, ruhig in Reihen sitzen, dankbar essen. Nahrung darf nicht verschwendet und der spirituelle Rhythmus der Mahlzeit nicht gestört werden. Für viele Reisende gehören diese Momente zu den eindrücklichsten ihres Aufenthalts – man erlebt Ladakh nicht nur als Zuschauer, sondern als Teilnehmende. Eine Schale Reis oder Buttertee mit Mönchen zu teilen, offenbart die Wärme und Offenheit, die das klösterliche Leben tragen.

Warum gelten Klosterküchen als heilige Räume?

Klosterküchen in Ladakh gelten als heilig, weil sie Notwendigkeit und spirituelle Praxis vereinen. Kochen geschieht achtsam, oft begleitet von Gesängen oder Gebeten, sodass gewöhnliche Handlungen zu Akten der Hingabe werden. Den Mahlzeiten gehen Segnungen voraus, die die Verbindung von Nahrung und Dankbarkeit bekräftigen. Als Brücken zwischen Mönchen und Dorf empfangen Küchen Spenden und schenken Gastfreundschaft. So sind sie mehr als zweckmäßige Räume: Sie sind Heiligtümer, in denen Glaube und Nahrung zusammenkommen. Sie als heilig zu achten, bedeutet, die kulturelle Tiefe der Klöster Ladakhs zu erkennen und ihre Integrität zu bewahren.

Wie können Reisende zur Bewahrung der Klosterküchen beitragen?

Reisende können helfen, indem sie diese Küchen mit Ehrfurcht und Verantwortungsbewusstsein betreten: Regeln befolgen, vor dem Eintreten um Erlaubnis bitten, störende Verhaltensweisen wie unbedachte Fotografie vermeiden. Sachspenden – etwa Lebensmittel oder Verbrauchsgüter – sind oft willkommen und unterstützen direkt den Betrieb. Wer Touren und Guides wählt, die kulturellen Respekt priorisieren, trägt ebenfalls zum Schutz der Traditionen bei. Achtsam geteilte Erfahrungsberichte – ohne Sensationslust – können Bewusstsein schaffen. Klosterküchen zu bewahren bedeutet, ihre Kontinuität zu stärken, damit sie lebendige, authentische Räume bleiben.

„In den bescheidensten Küchen Ladakhs köchelt die Essenz der Spiritualität leise vor sich hin und erinnert uns daran, dass Hingabe oft in den alltäglichsten Handlungen zu finden ist.“

Für alle, die nach Ladakh reisen, bietet die Klosterküche eine Lehre, die über das Reisen hinausweist: Nahrung, Gemeinschaft und Gebet sind untrennbar – und die tiefsten Geschichten werden nicht in großen Hallen erzählt, sondern im Flüstern eines Topfes, der leise auf einem rauchigen Herd köchelt.

Über die Autorin

Elena Marlowe ist eine in Irland geborene Schriftstellerin, die heute in einem ruhigen Dorf nahe dem Bleder See in Slowenien lebt.

Sie verfasst elegante, erzählerische Reisekolumnen, die die Verbindungen zwischen Alltagsritualen und vielschichtigen Geschichten sichtbar machen. Oft erkundet sie Küchen, Märkte und Klosterhöfe – jene intimen Orte, an denen sich Kultur in Gesten, Düften und gemeinsamen Mahlzeiten offenbart.

Mit einem Hintergrund im Schreiben über Kulturerbe verbindet Elena genaue Beobachtung mit einer warmen, lyrischen Stimme und führt ihre Leserinnen und Leser durch Landschaften, während sie die Menschen ehrt, die sie prägen. Sie ist bekannt für ihr ruhiges Tempo, präzise Details und einen besonnenen, reflektierten Ton.

Wenn sie nicht schreibt, spaziert sie mit einem Notizbuch in der Hand am See entlang, skizziert Szenen für zukünftige Essays und trifft Kunsthandwerker, deren Geschichten oft zum leisen Herzschlag ihrer Kolumnen werden.