Das Gedächtnis unter den Bergen

Von Elena Marlowe

Vorspiel — Als das Meer unter dem Himmel schlief

Das Flüstern des Salzes im Wind

Es gibt Morgen in Ladakh, an denen die Luft selbst uralt scheint, wie eine langsam umgeblätterte Seite im Buch der Welt. Hoch über dem Industal trägt der Wind einen Hauch von Salz – einen Geschmack, der hier, auf fast 3.500 Metern Höhe, eigentlich nicht hingehört, und doch verweilt er, als hätte das Meer diesen Ort nie ganz verlassen. Die Felsen, still und gewaltig, scheinen das Wasser in sich zu tragen – als Erinnerung, als Ursprung. Hier beginnt die Geschichte: ein Meer, das sich in Berge verwandelte, ein Ort, an dem die Felsen sich an das Meer erinnern.

Wissenschaftler nennen es den Tethys-Ozean – ein verschwundenes Meer, das einst zwischen Indien und Asien lag. Vor Millionen von Jahren erstreckte es sich dort, wo heute die Himalaya aufragen. Die indische Platte, ruhelos und unbeirrbar, begann ihre langsame Wanderung nach Norden – eine Bewegung, gemessen nicht in Jahren, sondern in Herzschlägen aus Stein. Als die Platten schließlich aufeinandertrafen, wurde das Meer gen Himmel gehoben. Die Sedimente, einst weich vom Leben des Meeres, verhärteten zu Kalkstein und Schiefer, heute gezeichnet vom Wind der Berge. Wer hier wandert, schreitet über den Meeresboden der Ewigkeit.

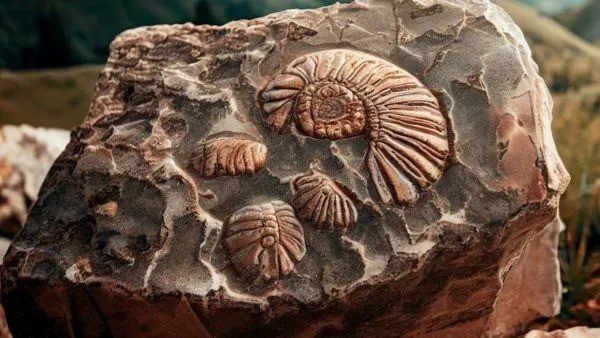

Für den Reisenden ist Ladakh keine Landschaft, sondern eine Lektion in Geduld. Die Berge erinnern uns daran, dass alles seine Form verändert – Wasser wird zu Stein, Stein zu Staub, Staub zu Stille. In diesen Verwandlungen lehrt uns die Erde Demut. Sie flüstert, dass Schöpfung und Erosion nur verschiedene Verse desselben Liedes sind. Und irgendwo unter deinen Füßen schläft ein Ammonit – der spiralförmige Beweis, dass Erinnerung, einmal begraben, niemals ganz vergeht.

Das Meer, das zum Berg wurde

Die langsame Kollision der Welten

Lange bevor der Mensch die Zeit zu messen begann, schrieb die Erde bereits ihre weite Poesie. Die Kollision der indischen und eurasischen Platte war keine Explosion, sondern eine allmähliche, bedächtige Umarmung. Sie begann tief unter dem Tethys-Ozean, wo geschmolzenes Gestein nach oben pulsierte und vulkanische Bögen formte, die nun im Stein erstarrt sind – der Ladakh-Batholith, das Herz der Transhimalaya-Kette. Jede Granitader erzählt von Hitze, Druck und Verwandlung. Wenn du diese Felsen berührst, berührst du verdichtete Zeit.

Geologen lesen diese Schichten wie Mönche ihre Manuskripte. Jede Schicht offenbart eine Zeile der Geschichte: versteinerte Meeresfossilien im Kalkstein, vulkanische Minerale, die im Sonnenlicht schimmern, metamorphe Faltungen, die sich wie der Atem der Erde winden. Die Indus-Sutur-Zone, die sich wie eine Narbe durch das Tal zieht, ist der Treffpunkt der Kontinente. Hier wurde ozeanische Kruste verschluckt, geschmolzen und als Gebirge wiedergeboren. In dieser Gewalt liegt eine stille Gnade – die Schönheit der Form, geboren aus Reibung. Die Berge sind keine starren Denkmäler; sie sind Bewegungen im Stillstand, noch immer steigend, noch immer erinnernd.

Wo Kontinente sich küssen — Die Indus-Sutur-Zone

Zwischen den staubigen Klippen von Nyoma und der sanften Kurve des Indus liegt eines der bedeutendsten geologischen Merkmale der Erde: die Indus-Sutur-Zone. Hier ist die Grenze zweier uralter Welten mit bloßem Auge sichtbar – ein Zusammentreffen von metamorphen Gesteinen der indischen Platte und vulkanischen Sequenzen des Transhimalaya-Bogens. Dieser schmale Korridor markiert die endgültige Vereinigung von Kontinenten, die einst getrennt waren. Für das ungeübte Auge ist es nur ein Band aus zerbrochenem Stein, doch wer lauscht, spürt den Puls der Erde – noch immer schlagend, tief unter der Oberfläche.

Jeder Felsbrocken, jedes Sandkorn erzählt von Bewegung. Die dunklen Schieferlagen bewahren den Druck der Subduktion, die helleren Granite erzählen vom Aufstieg des Magmas. Das ganze Tal ist ein Museum der Bewegung – in der Zeit eingefroren. Und doch ist es seltsam friedlich, als hätte die Erde nach einer langen Spannung ausgeatmet. Reisende berichten oft von einer eigentümlichen Ruhe hier, einem Gefühl, dass die Zeit sich selbst gefaltet hat. Vielleicht fühlt sich so Erinnerung auf planetarer Ebene an: die Stille nach der Kollision, das Schweigen nach der Schöpfung.

Fossilien der Zeit — Wenn Steine erinnern

Das Lesen der Steinschrift

Hoch über Lamayuru, zwischen ockerfarbenen und silbernen Hängen, kann man die spiralförmige Abdrückung eines Ammoniten finden – ein winziges Relikt des Tethys-Meeres, eingerollt wie ein Geheimnis. Einst trieb es durch warmes Wasser, nun ruht es im kalten Staub unter einem makellos blauen Himmel. Das Fossil spricht nicht, aber seine Form erzählt von Geduld jenseits jeder Vorstellungskraft. Es ist ein Zeugnis des Lebens, verwandelt in Dauer. Wer eines in der Hand hält, spürt, wie die Entfernung zwischen dem Lebendigen und dem Ewigen in der eigenen Handfläche vergeht.

Diese Fossilien liegen in ganz Ladakh verstreut, wie Satzzeichen in den Memoiren der Erde. Manche sind in Kalksteinwänden eingebettet, andere werden durch Erdrutsche oder den Wind freigelegt. Sie erinnern uns daran, dass Erinnerung nicht nur menschlich ist — auch der Planet erinnert sich. Seine Erinnerung ist in Schichten und Stein geschrieben, in Mineralien, die einst unter einem flachen Meer glitzerten. Selbst die Farben erzählen Geschichten: das Grau eines uralten Meeresbodens, das Rosa oxidierten Eisens, die weißen Adern von Calcit, die sich aus prähistorischem Wasser kristallisierten. Zusammen bilden sie eine Palette, gemalt von der Zeit selbst.

Die Philosophie der geologischen Erinnerung

Was bedeutet es, dass Stein sich erinnert? Erinnern heißt, dem Vergessen zu widerstehen, das zu bewahren, was sonst verloren ginge. Die Fossilien von Ladakh tun das wortlos. Sie lehren uns, dass Erinnerung nicht immer Bewusstsein ist – manchmal ist sie Beständigkeit. Vielleicht sind auch wir aus solcher Beständigkeit gemacht, Schichten von Erinnerung, gehärtet durch Druck. Die Felsen lehren uns, dass Zeit keine Linie ist, sondern eine Spirale – immer wiederkehrend, nie wiederholend. Die Erinnerungen der Erde sind nicht sentimental; sie sind strukturell, eingeschrieben in ihre Knochen.

Wenn ich zwischen den Schieferkämmen von Zanskar sitze, denke ich oft daran, wie zerbrechlich menschliche Erinnerung ist. Wir vergessen Gesichter, Jahre, selbst unsere Absichten. Aber die Erde vergisst nichts. Ihre Erinnerung ist unparteiisch, präzise und geduldig. In einer Welt, die vom Sofortigen besessen ist, ist Geologie die Kunst der Geduld. Wer diese Berge betrachtet, begegnet der Wahrheit, dass alle Geschichten, wenn sie nur lange genug erzählt werden, zu Stein werden.

Adern des Lichts — Atmende Steine

Die Sprache des Quarzes

Tief in den Kämmen bei Hemis glitzern Quarzadern im Mittagslicht wie gefrorene Blitze. Diese mineralischen Fäden waren einst Kanäle für geschmolzene Flüssigkeiten, die durch Risse in der Erdkruste strömten. Über Jahrtausende kühlten sie ab und erstarrten zu leuchtenden Narben im dunkleren Granit. Die Einheimischen nennen sie „Lichtadern“ und glauben, sie weisen verlorenen Seelen in der Nacht den Weg. Die Wissenschaft nennt sie hydrothermale Ablagerungen, doch beide Erklärungen teilen eine Ehrfurcht vor den unsichtbaren Kräften, die die sichtbare Welt formen.

Die Quarzadern sind die Handschrift der Erde in kristalliner Form. Jeder Riss erzählt von Spannung, jedes Schimmern von Entlastung. Wenn du deine Finger darüber gleiten lässt, kannst du Bewegung spüren – nicht metaphorisch, sondern mechanisch, das Flüstern von Ausdehnung und Abkühlung. Die Oberfläche des Berges wird zu atmender Haut. Im richtigen Licht spiegeln diese Adern den Himmel wider, verbinden Stein und Luft in einem Moment reiner Klarheit. Vielleicht ist dies der sichtbare Puls des Planeten.

Der Atem unter der Oberfläche

Die Vorstellung, die Himalaya seien unbeweglich, ist ein Irrtum. Unter jedem stillen Tal liegt Bewegung – aufsteigendes Magma, reibende Platten, Flüsse, die neue Wege graben. Selbst der Permafrost atmet, dehnt sich aus und zieht sich mit den Jahreszeiten zurück. Die Erde, wie wir, ist unruhig. Ihr Atem ist langsam, aber stetig. Wenn der Wind durch die Schluchten zieht und der Boden unter den Füßen kaum hörbar summt, dann ist das die Erde, die ausatmet – eine Erinnerung daran, dass auch unsere Ruhe nur vorübergehend ist.

In dieser lebendigen Geologie beginnt man, Verwandtschaft zu spüren. Die Felsen widersetzen sich der Zeit nicht; sie arbeiten mit ihr zusammen. Sie erodieren würdevoll, verwandeln sich in Erde, dann in Sediment und schließlich wieder in Stein. Der Kreislauf wiederholt sich – endlos, schön, gleichgültig gegenüber menschlichen Zeitmaßen. Wer genau hinsieht, erkennt: Beständigkeit ist nur die Illusion langsamer Bewegung.

Stille als Landschaft

Wo Ruhe heilig wird

Stille in Ladakh ist nicht die Abwesenheit von Klang, sondern die Gegenwart von Raum. Sie füllt die Täler zwischen den Gedanken, die Pausen zwischen den Worten. Die Geologie selbst verstärkt sie – gewaltige Klippen, die Flüstern zurückwerfen, trockene Flussbetten, die Schritte verschlucken. Diese Stille ist geologisch, nicht emotional. Sie ist das Nachglühen verschwundener Ozeane und uralter Winde. In Klöstern, die hoch über den Tälern thronen, singen Mönche in diese Stille hinein, als führten sie ein Zwiegespräch mit dem Berg selbst.

Es liegt ein seltsamer Trost darin, zu begreifen, dass Stille und Stein verwandt sind. Beide bestehen ohne Klage, beide bewahren ohne Urteil. Für Reisende, die an Lärm gewöhnt sind, kann die Ruhe Ladakhs zunächst beunruhigend sein. Doch wer lange genug verweilt, erkennt: Diese Stille ist Sprache – ein Dialekt der Geduld und des Loslassens. Sie lehrt, dass Zuhören ein geologischer Akt ist: Man muss still genug werden, damit die Echos aus der Tiefe zurückkehren.

Die heilige Geometrie des Horizonts

Von oben betrachtet zeichnen Ladakhs Horizonte perfekte Geometrien – Dreiecke aus Schatten, Kreise aus Gebetsfahnen, Spiralen aus Staub. Jede Form spiegelt die Mathematik der Schöpfung. Die alten Erbauer von Chörten und Stupas wussten das instinktiv: Geometrie ist die Grammatik des Universums. Dieselben Verhältnisse, die Berge formen, bestimmen auch unsere Herzen – Symmetrie, Gleichgewicht, Proportion. Wenn das Licht auf eine Falte aus Kalkstein fällt, zeigt es dieselbe Anmut wie ein Mandala im Sand. In beidem liegt Vergänglichkeit und Vollendung.

„Vielleicht steigen die Berge nicht zum Himmel auf“, schrieb ich einmal in mein Notizbuch, „sondern erinnern sich an das Meer, zu dem sie einst gehörten.“

Der Fluss, der sich erinnert

Der Indus als lebendiges Archiv

Der Indus fließt wie eine silberne Ader durch die Wüste – geduldig, beständig, ewig. Er trägt den Schlamm unzähliger Zeitalter, Partikel, die einst Teil von Korallenriffen und Vulkanen waren. Während er durch Ladakh schneidet, erzählt der Fluss seine Geschichte in Schichten: wie das Meer wich, wie die Berge aufstiegen, wie das Leben sich beides zu eigen machte. Jede Biegung ist eine Seite dieser hydrologischen Schrift.

Entlang seiner Ufer klammern sich Dörfer an steinige Terrassen. Ihre Gerstenfelder schimmern wie Inseln in einem uralten Ozean aus Staub. Die Menschen hier verstehen die doppelte Natur des Flusses – Schöpfer und Zerstörer, Erinnerung und Bewegung. Sie nennen ihn Singe Khababs, den Löwenmund, ein Name, der Macht und Ehrfurcht zugleich trägt. Wenn man seine Kurve im Abendlicht beobachtet, spürt man die intime Verbindung zwischen Wasser und Stein, die einander ewig formen.

Wasser, Stein und der Kreis der Rückkehr

Es liegt eine stille Ironie darin, dass das Wasser, das einst diese Felsen bedeckte, sie nun freilegt. Erosion ist nur eine andere Form der Erinnerung. Der Fluss entblößt die Vergangenheit, enthüllt Fossilien, Mineralien und Schichten vergessener Meere. Er schreibt und löscht mit derselben Hand. In Ladakh sind Wasser und Stein keine Gegensätze; sie sind Mitautoren der Schöpfung. Gemeinsam komponieren sie die Landschaft – wie Dichter und Redakteur, die über Jahrhunderte denselben Vers überarbeiten.

Und so fließt der Indus weiter, geduldig wie ein Atemzug, und erinnert uns daran, dass das Gedächtnis des Wassers nie verloren geht – nur verwandelt. Was einst Meer war, ist nun Fluss; was einst Bewegung war, ist nun Berg. In seinem Fließen trägt der Fluss das Versprechen der Rückkehr.

Epilog — Steine, die vom Meer träumen

Die Stille nach der Schöpfung

In der Dämmerung, wenn das letzte Licht von den Klippen von Lamayuru schwindet, scheint das Land erneut zu atmen. Schatten dehnen sich wie schließende Seiten über das Tal. Die Luft kühlt ab, erfüllt vom Duft von Staub und Wacholder. Irgendwo tief unten ruhen Fossilien – Ammoniten, Korallenfragmente, stille Zeugen des Traums eines Ozeans. Darüber flattern Gebetsfahnen, als würden sie von einer unsichtbaren Flut bewegt.

Hier zu stehen bedeutet, das Unmögliche zu fühlen: das Meer, das in den Himmel steigt, den Himmel, der in Stein sinkt. Man erkennt, dass Erinnerung nicht durch Zeit, sondern durch Verwandlung gebunden ist. Die Berge sind Archive der Bewegung; die Felsen die Autobiografie des Planeten. Und wir, flüchtige Besucher in ihrer langen Geschichte, sind eingeladen zuzuhören – zu begreifen, dass alles, was wir berühren, einst zu etwas anderem gehörte. Vielleicht ist das die wahre Lehre Ladakhs: nicht das Ende des Meeres zu sehen, sondern seine Fortsetzung in anderer Form – noch immer fließend, noch immer lebendig, unter unseren Füßen.

FAQ

War Ladakh einst unter dem Meer?

Ja. Vor Millionen von Jahren war Ladakh Teil des Tethys-Ozeans. Die Bewegung der tektonischen Platten hob den Meeresboden zu dem empor, was heute der Himalaya ist. Fossilien in Zanskar und Lamayuru sind sichtbare Beweise dieser Verwandlung.

Wo können Besucher Meeresfossilien in Ladakh sehen?

Fossilien findet man häufig um Lamayuru, Zanskar und im Industal. Besucher werden jedoch gebeten, sie nur zu beobachten, nicht zu sammeln – um diese natürlichen Archive für kommende Generationen zu bewahren.

Was ist die Indus-Sutur-Zone?

Die Indus-Sutur-Zone markiert die Grenze zwischen der indischen und der eurasischen Platte. Sie ist ein geologischer Gürtel, der die Kollision und Hebung dokumentiert, durch die der Himalaya entstand – sichtbar entlang des Indusflusses.

Wie alt sind die Gesteine in Ladakh?

Viele Gesteinsformationen in Ladakh sind zwischen 40 und 200 Millionen Jahre alt – von marinen Sedimentgesteinen bis zu vulkanischen Sequenzen, die während der Plattenkollision entstanden.

Warum gilt Ladakh als geologisches Wunder?

Ladakh zeigt fast jede Phase der Gebirgsbildung in einer einzigen Landschaft – von versteinerten Meeresböden bis zu aktiven Verwerfungszonen. Es ist zugleich geologisches Archiv und philosophischer Spiegel der Verwandlung.

Schlussfolgerung

Die Geschichte Ladakhs handelt nicht nur von Stein, sondern von Zeit, Beständigkeit und der Poesie der Verwandlung. Die Berge verkünden ihre Geschichte nicht laut – sie flüstern sie durch Fossilien, Quarzadern und stille Horizonte. Eine Reise hierher ist das Lesen des Tagebuchs der Erde, geschrieben nicht in Tinte, sondern in Sediment und Himmel. Wenn die Felsen sich an das Meer erinnern, erinnern sie uns daran, dass Veränderung keine Zerstörung ist, sondern Fortsetzung in einer anderen Sprache. Und wer genau hinhört, kann das Meer noch sprechen hören – im Atem der Berge, im Puls der Erde, in der Stille, die bleibt.

Sie ist die erzählerische Stimme hinter Life on the Planet Ladakh,

einem Erzählkollektiv, das die Stille, Kultur und Widerstandskraft des Lebens im Himalaya erforscht.

Ihre Arbeit ist ein Dialog zwischen inneren Landschaften und der hochgelegenen Welt Ladakhs,

wo Philosophie und Geographie oft denselben Atem teilen.