Ins Schweigen der hohen Täler Ladakhs eintreten

Von Elena Marlowe

Einführung: Die dünne Luft des Denkens

Der erste Atemzug in Ladakh

Wenn man in Ladakh ankommt, ist es nicht die Großartigkeit der Berge, die zuerst auf die Sinne drückt, sondern die Pause zwischen den Atemzügen. Die dünne Luft lässt die Lungen härter arbeiten, jeder Atemzug ist bewusst, und doch gibt es in diesem Ringen um Sauerstoff eine unerwartete Klarheit. Das Schweigen, das sich hier niederlässt, ist keine Abwesenheit, sondern eine Präsenz – dicht, resonant, lebendig. Es ist eine Art von Stille, die nicht einschüchtert, sondern sich ausstreckt und einlädt, in sie hineinzutreten wie auf eine offene Wiese. Reisende, die in Leh landen, bemerken oft den Schock der Landschaft: ockerfarbene Grate, Schneeschatten über Granit, die plötzliche Brillanz des Himmels. Aber was weitaus länger haften bleibt als jede visuelle Erinnerung, ist der Rhythmus der Stille. Diese Stille formt die Zeit um, lockert den Griff von Zeitplänen und ersetzt ihn durch das Metrum der Schritte. Gehen in Ladakh wird zu einer tiefgreifenden Erfahrung.

Diese Einführung ist mehr als bloßes Szenenstellen. Sie ist eine Einladung in das Herz von Ladakh, wo Gehen nicht nur Bewegung, sondern Meditation ist. Der Reisende lernt schnell, dass Distanzen trügerisch sind: Was wie ein kurzer Spaziergang wirkt, kann lange Stunden verlangen – das Gelände bittet um Geduld. Und Geduld wird belohnt – nicht mit dem Trubel der Märkte oder dem Aufblitzen von Monumenten, sondern mit dem leisen Wissen, dass man in eine lebendige Philosophie hineinwandert. In Ladakh wird jeder Schritt zugleich Gebet und Frage, eine Erkundung, wie wir die Welt anders bewohnen könnten. Die dünne Luft verändert nicht nur das Tempo des Körpers, sondern auch das des Geistes und lässt Gedanken so frei treiben wie Gebetsfahnen im Wind.

Gehen in Ladakh eröffnet eine einzigartige Perspektive auf die Welt und legt die Tiefe seiner Kultur und Landschaft frei.

Gebetsfahnen und leere Himmel: Symbole in Bewegung

Der Wind als Philosoph

Hoch oben auf den Graten schlagen Reihen von Gebetsfahnen im Himalaya-Wind, jedes ein Farbsplitter zwischen Erde und Himmel. Ihr Flattern ist nicht bloß Dekor; es ist eine Philosophie, die sich mit jeder Bö entfaltet. Das Gewebe trägt Worte der Hoffnung, Weisheit und Erinnerung und streut sie in die Weite darüber. An ihnen vorbeizugehen erinnert daran, dass Glaube leicht sein kann, nicht schwer – in Luft gewoben statt in Stein gemeißelt. Der Wind, unablässig und doch verspielt, wird selbst zum Philosophen und lehrt, dass Dauer nicht notwendig ist, um Bedeutung zu stiften. Die Fahnen fransen aus, verblassen und lösen sich schließlich auf, doch ihr Wesen wird weitergetragen – unsichtbar, aber vorhanden.

Für den Wanderer spiegeln diese Fahnen die Reise. Jeder Schritt ist vorläufig, jeder Fußabdruck bald vom Staub oder Wind verwischt, und doch schafft der Akt des Gehens einen Faden der Erinnerung, der im Inneren fortbesteht. Vor ihnen stehend, mag man sich an die antiken Stoiker erinnern, die zur Annahme des Unkontrollierbaren rieten, oder an östliche Lehrer, die Hingabe als Stärke sahen. Die Fahnen zeigen beides: dass unsere Mühen in größere Strömungen übergehen und dass in diesem Wissen Frieden liegt. In Ladakh, wo die Landschaft so weit ist, dass das Selbst klein erscheint, sind solche Hinweise nicht abstrakt – sie sind greifbar, schlagen gegen die Haut und erinnern daran, dass auch unsere Gedanken sich lockern und davontragen lassen, wenn wir es zulassen.

Farbe, Glaube und zerbrechlicher Stoff

Vor dem ungeheuren Blau des Himmels von Ladakh brennen die Farben der Gebetsfahnen hell: Rot, Blau, Grün, Gelb, Weiß. Jede soll ein Element repräsentieren, ein Gleichgewicht sichtbarer und unsichtbarer Kräfte. Jenseits ihrer rituellen Bedeutung fesselt den Reisenden jedoch ihre schiere Fragilität. Ein Streifen Stoff, anfällig für Risse, wird irgendwie zum Medium zwischen sterblichen Händen und ewigen Himmeln. Beim Gehen tauchen diese Fahnen auf Graten auf, an Pässen, sogar an einsamen Steinmännchen befestigt. Jede flüstert von denen, die zuvor kamen – Pilger, Schäfer, Wanderer – und hinterließen etwas Kleines, aber Wirksames.

Die Zerbrechlichkeit des Stoffes spiegelt die Zerbrechlichkeit menschlichen Strebens. Reisen enden, Leben verblassen, doch die Spur bleibt in der Luft, eingenäht ins Gedächtnis. Diese Verbindung von Stärke und Zartheit verleiht Ladakh seine besondere Resonanz. Unter diesen himmelsgetragenen Bändern gehend, fühlt sich der Reisende zugleich geerdet und im Horizont aufgehoben. Und vielleicht ist das die Lehre: dass Schönheit keine Permanenz braucht; dass Bedeutung nicht in Monumente gemeißelt sein muss, sondern so flüchtig sein darf wie Stoff, der im Wind aufribbt.

Gehen als Philosophie: Lektionen vom Pfad

Einsamkeit und der Berggeist

Einsamkeit auf einem Hochgebirgspfad in Ladakh ist nicht dasselbe wie Alleinsein in einem Stadtpark. Hier fühlt sich Entfernung elastisch an. Gipfel, die wie ein Morgenmarsch entfernt scheinen, bleiben bis zum späten Nachmittag am Horizont. Täler legen sich ineinander mit der stillen Gewissheit eines vielgelesenen Buches, und ein Wanderer entdeckt, dass der treueste Gefährte der Klang des eigenen Atems ist. In dieser dünnen Luft entwirren sich die Gedanken. Die Anliegen, die im Alltag so laut unterwegs sind, werden mottenhaft – noch da, ja, aber klein, weich, handhabbar. Hier erhält das Gehen in Ladakh seinen tieferen Sinn. Der Körper verhandelt mit der dünnen Luft, und der Geist, von seinem üblichen Verkehr entlastet, beginnt die Mikroereignisse des Pfades zu bemerken: wie Kiesel unter den Sohlen rollen und innehalten, als lauschten sie; wie der Wind einen Hang hinaufklettert, eine Ecke eines Schals hebt und dann ohne Absicht der Rückkehr verschwindet.

Mit den Stunden bekommt die Einsamkeit eine Textur, die weder karg noch schwelgerisch ist. Sie wird zu einem geräumigen Medium, durch das die Welt geleitet wird. Man ist nicht wirklich allein – Raben patrouillieren in den Thermiken; eine ferne Yakglocke schlägt eine ungewohnte Stunde; der Fluss, schmal wie ein Faden im Sand, flimmert wie ein Gedanke, der noch keine Worte gefunden hat. In solcher Gesellschaft stellt sich die Reflexion leicht ein. Der Akt, einen Fuß vor den anderen zu setzen, wird zum Metronom des Denkens. Man erprobt Fragen: Was ist Ausdauer, wenn nicht ein Pakt mit dem Unbekannten? Was ist Komfort, und wer hat seine Grenzen so eng gezogen? Man bemerkt, wie wenig man tatsächlich braucht: eine verlässliche Flasche, ein Tuch für die Dämmerung, einen Ort, um zu sitzen und zuzusehen, wie der Himmel in die Abendfarben überläuft. Einsamkeit ist hier kein Mangel an Gesellschaft, sondern ein Überschuss an Aufmerksamkeit. Und hat man gelernt, diese Aufmerksamkeit zu tragen, reist sie mit – wie ein privates Klima, das Raum für Nachdenken schafft, selbst wenn die Welt ihre Lautstärke wieder aufdreht.

Stille versus Bewegung

Zu gehen setzt eine kleine Rebellion in Gang: gegen Eile, gegen Ablenkung, gegen die Vorstellung, Wert müsse in Geschwindigkeit gemessen werden. Das Paradox ist köstlich – Gehen in Ladakh verlangt Bewegung, um Stille zu erreichen. Die Berge demonstrieren das Prinzip. Sie tun nichts und verwandeln dich doch; sie scheinen unbeweglich, und doch wandern Stunde für Stunde ihre Farben mit dem Licht. Ein Grat ist mittags Messing; gegen Abend Tinte. Der Wanderer lernt, die Berge zu imitieren: in Bewegung bleiben und zugleich einen Kern der Ruhe pflegen. Schritte liefern den Rhythmus, der Atem den Kehrreim, und die Welt ringsum die Melodie der Veränderung.

An manchen Tagen näht und trennt der Wind die Wolken, und ein Pass, der in Reichweite schien, flirrt, als atmete auch die Landschaft. Dies ist der Moment, eine geduldigere Art des Reisens zu üben – wo Distanz nicht bezwungen, sondern befreundet wird. Man beginnt, die vielen Synonyme der Stille zu erkennen: Schweigen, Pause, Weile, Zwischenzeit, Atempause. Man hört sie im Rascheln der Gebetsfahnen und im leisen Klicken des Trekkingstocks auf Stein. Stille wird zu einer inneren Anordnung statt zu einer äußeren Bedingung. Selbst wenn der Pfad ansteigt und die Lungen protestieren, kann man sich entscheiden, in einer Tasche gelassener Aufmerksamkeit zu wohnen, einer inneren Veranda mit Blick in ein hohes Tal. Die Belohnung ist kein Gipfelfoto, sondern eine Qualität von Gegenwärtigkeit, die tragbar ist. Sie erlaubt später, in einem Hof im Dorf zu sitzen, während der Kessel zischelt, und den Tee zu schmecken, als wäre er eine Erstausgabe der Wärme. Bewegung, maßvoll gesetzt, ist die Kunst, mit der der Geist das Haus für die Stille bestellt. Und wenn man nur eine Lektion mitnehmen soll, dann diese: Gehen ist nicht bloß ein Mittel, irgendwohin zu gelangen; es ist eine Weise, dort zu sein, wo man bereits ist.

Kulturelle Begegnungen entlang des Weges

Dörfer und Täler

In den Tälern Ladakhs – Sham, Nubra und jenen, die auf den meisten Karten unbenannt bleiben – erscheinen Dörfer wie Nachgedanken des Wassers. Folgt man den Bewässerungskanälen, findet man Weidenschatten, Obstgärten, Gerstenterrassen und kleine Höfe, in denen sich das Leben nach Höhe und Tageslicht richtet. Beim Gehen durch diese Räume erzieht sich das Maßgefühl des Reisenden neu. Eine „kurze“ Querung wird zur Vermittlung zwischen Sonnenlicht und Schatten, zwischen dem rohen, mondhaften Fels und der plötzlichen grünen Geometrie der Felder. Man lernt schnell, dass Gastfreundschaft eine Form von Architektur ist: ein offenes Tor, eine niedrige Mauer, die zum Sitzen einlädt, eine Kelle, die in einen gemeinsamen Topf taucht. An solchen Orten bewegt sich das Gespräch im Tempo des Vertrauens; es beginnt mit Tee, manchmal mit Schweigen, und oft mit einem Lächeln, das sagt: Bleib, solange das Wasser kocht.

Ein aufmerksamer Wanderer bemerkt die Handwerkskunst des Alltags: das Muster gestapelter Steine, das bis in den Abend Wärme hält; wie sorgfältig eine Leiter an ein Dach gelehnt ist; die sparsame Ordnung von Werkzeugen neben einer Tür. Die Täler sind keine malerischen Kulissen, sondern aktive Partner in der Choreografie des Lebens. Kinder schneiden mit Brot im Tuch quer durch Gassen; eine Großmutter liest das Wetter mit einem Blick auf den Grat; ein junger Mann flickt einen Reifen und spricht dabei über Schneelinien. Orientierung kommt hier unverhofft. Jemand zieht mit einem Stock eine Linie in den Staub – biege am Aprikosenbaum ab, halte den Fluss links, der Pfad steigt nach dem zweiten Chorten an. Wegbeschreibungen setzen voraus, dass du Teil der Grammatik des Landes bist. Und das bist du, eine Weile: ein Pronomen, eingefädelt in den Satz des Tals. Das ist kulturelle Begegnung als Lehre. Du sammelst keine Souvenirs; du borgst dir Arten des Wahrnehmens. Die Lehre, die du mitnimmst, ist nicht, dass „Menschen freundlich sind“ (sind sie), sondern dass Freundlichkeit eine räumliche Praxis ist – wie Menschen die Welt editieren, um Platz füreinander zu schaffen.

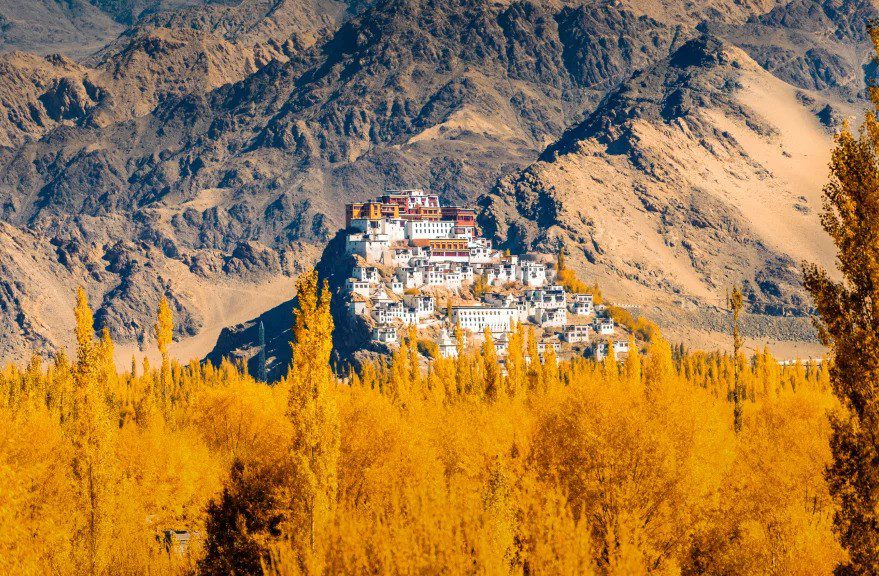

Klöster als Anker der Stille

Ein Kloster zu Fuß zu erreichen, fühlt sich anders an. Es ist nicht nur die Höhe; es ist die Ausrichtung. Gebäude fügen sich Graten und Himmel, als wären sie auf einem Kompass der Hingabe gezeichnet. Weiß getünchte Wände sammeln die Sonne. Höfe empfangen den Wind in abgemessenen Portionen. Der Fußpfad verengt sich, biegt ab und öffnet sich dann wie ein angehaltener Atem – eine architektonische Geste, die auf das Zuhören vorbereitet. Der erste Klang ist oft klein: das Kratzen einer Tür, das Streifen einer Robe, eine Glocke, die den Nachmittag in geduldige Momente übersetzt. Innen verdichten Wandmalereien die Luft. Farben scheinen von unten zu leuchten, während Gottheiten und Wächter ein Theater aus Mitgefühl und Wildheit aufführen. Es ist verführerisch, solche Orte als Galerien für die Kamera zu behandeln; das Gehen in Ladakh lehrt eine andere Etikette. Stehen. Atmen. Warten. Der Raum stellt sich vor.

Die eindringlichsten Begegnungen sind nicht inszeniert. Ein Novize quert den Hof im Winkel eines Vogelschattens; ein alter Mönch hält inne, um mit einer über Jahrzehnte erlernten Ruhe eine Gebetsfahne zu knüpfen; Butterlampen korrigieren die Dunkelheit – Flamme für Flamme. Klöster lehren eine Grammatik der Aufmerksamkeit. Sie bitten den Besucher, vom „Sightseeing“ zum „Sight-being“ zu wechseln – das heißt, das Auge lange genug ruhen zu lassen, damit das Verstehen unbeeilt eintreffen kann. So verankert, wird Stille artikuliert. Man bemerkt, wie das Gebäude Wind und Licht ordnet, wie die Berge sich neigen, als wollten sie dem Gesang lauschen. Beim Weggehen, den Pfad zurück ins Tal hinab, wirkt die Welt umformuliert. Selbst der Staub spricht leiser. Man trägt keine Doktrin fort, sondern eine Haltung: die Schultern gesenkt, die Schritte gemessen, der Geist an den Rändern etwas weiter. Und später, auf dem offenen Pfad, wenn Gebetsfahnen spielerisch mit dem Wetter streiten, merkt man, dass das Kloster eine tragbare Architektur gelehrt hat – die Fähigkeit, überall dort, wo man steht, einen kurzen inneren Kreuzgang zu bauen.

Reflexionen unter Hochgebirgshimmel

Philosophie in dünner Luft

In der Höhe bekommt das Denken eine mineralische Klarheit. Ideen fallen aus der Turbulenz des Alltags aus und werden zu Facetten statt zu Nebel. Vielleicht ist es die Dünne der Luft oder die Arbeit, Tag für Tag in Ladakh zu gehen; vielleicht einfach die demütigende Geometrie von Graten vor einem übergroßen Himmel. Was auch immer die Ursache ist – die Wirkung bleibt: Der Geist wird still, und das Wesentliche tritt hervor. Auf einer langen Querung begleitet eine schlichte Gedankenkette stundenlang. Man spielt sie wie eine Saite, prüft sie am Rhythmus des Atems, testet ihre Stärke am Anstieg. Schlussfolgerungen, die hier oben gefunden werden, fühlen sich weniger wie Entscheidungen an und mehr wie Übereinkünfte – Vereinbarungen zwischen Aufmerksamkeit und Gelände.

Es ist verlockend, solche Reflexion als Luxus zu deklarieren, als Nebenprodukt freier Zeit in dekorierter Landschaft. Doch die Berge widersprechen. Reflexion ist ein praktisches Werkzeug, eine Methode, Prioritäten unter Bedingungen zu ordnen, die jedes Kilogramm zählen lassen. Welche Pläne sind Ballast, welche Proviant? Welche Gewohnheiten kosten Sauerstoff, und welche geben ihn zurück? Hochgebirgsphilosophie ist klein, präzise und robust. Sie bevorzugt Verben gegenüber Slogans. Sie fragt: Was lässt sich heute gut und sorgfältig tun? Und was darf dem Wind überlassen bleiben? Auf einem abendlichen Grat, wenn die Sonne Licht durch einen Fransen aus Wolken kämmt und das Tal stufenweise abdunkelt, scheinen die Antworten nah. Man schreibt sie in die Muskeln und in das Tempo, das man morgen wählt. In diesem Sinn ist Denken in der Höhe keine Flucht aus dem Leben; es ist die Probe, mit einem besseren Instrument zurückzukehren – gestimmt auf leise, widerstandsfähige Töne.

Manchmal lehrt der Pfad in einer Sprache aus Atem und Stein; man versteht sie zuerst mit den Füßen und erst später mit den Worten.

Die Kunst des langsamen Reisens

Langsamkeit wird oft mit Verzögerung verwechselt, als sei bedachtsames Bewegen ein Versäumnis des Ankommens. Ein langer Gang in Ladakh korrigiert diese Täuschung. Langsamkeit ist hier kein Unfall; sie ist Technik. Sie erlaubt, Details zu ernten, die Geschwindigkeit verwischen würde: die Entomologie des Staubs, die Topografie des Schattens, wie die Erinnerung eines Gletschers im Morgenkühlen verweilt, lange nachdem das Eis sich zurückgezogen hat. Langsames Reisen ist auch Ethik. Es fordert, Verantwortung für den eigenen Fußabdruck zu übernehmen – buchstäblich und darüber hinaus – und die Gastfreundschaft eines Ortes mit Aufmerksamkeit zu erwidern. Das kann heißen, ein lokales Gästehaus einem großen Hotel vorzuziehen, sich Zeit zu nehmen, ein paar Worte der Begrüßung zu lernen, oder ein leeres Teeglas mit der gleichen Sorgfalt zurückzugeben, mit der es gereicht wurde.

Praktisch ist Langsamkeit eine Designentscheidung – eine Reiseroute, die weniger Orte, längere Aufenthalte und Etappen bevorzugt, die möglichst zu Fuß verbinden. Philosophisch ist sie eine Neubewertung von Wert. Wenn sich der Reisegewinn nur an der Zahl besuchter Sehenswürdigkeiten misst, hat der Wanderer verloren, bevor er aufbricht. Wird Wert hingegen in Tiefe gemessen – der Begegnung, der Beobachtung, des Verstehens – dann wird Gehen in Ladakh zu einem großzügigen Konto. Langsamkeit legt die Ökonomien der Fürsorge frei, die in der Region verankert sind: wie Wasser aufgeteilt und geteilt wird, die Rituale, mit denen Felder ruhen, die Saisonkalender, die Raum lassen für Arbeit und Fest. Mit der Zeit wird der Wanderer zum Schüler des Takts – wie man sich mit dem Puls eines Tals bewegt statt gegen ihn. Zurückgekehrt entdeckt man, dass Geschwindigkeit ein nützliches Werkzeug sein kann, Langsamkeit aber eine Weisheit ist – und wie die meisten hart errungenen Weisheiten schreit sie nicht.

Praktische Hinweise für den nachdenklichen Reisenden

Beste Reisezeit und Wetterplanung

Die großzügige Saison zum Gehen in Ladakh reicht im Allgemeinen vom späten Frühling bis in den frühen Herbst, mit den verlässlichsten Fenstern oft zwischen Juni und September. Doch Daten allein garantieren keine Bedingungen. Wetter im Himalaya ist eine Verhandlung zwischen Höhe, Exposition und Wind. Ein Nordhang kann Kälte wie ein Keller halten, während das nächste Tal in milder Nachmittagssonne badet. Planung beginnt daher mit Karten und endet mit Flexibilität. Wähle Routen mit Ausweichoptionen, baue Puffertage ein und lerne, den Himmel wie Bauern zu lesen – achte auf das Verhalten der Wolken, die Geschwindigkeit des Windes und die Qualität des Morgenlichts. Wer Pässe anpeilt, sollte mit kälteren Nächten rechnen und Schichten mitführen, die sich an Temperaturschwankungen anpassen lassen. Sonnenschutz ist nicht optional. Der Himmel ist großzügig mit UV, und Trödeln beim Nachcremen ist nicht philosophisch, nur unachtsam.

Logistik sollte die Ethik des Gehens in Ladakh widerspiegeln: bedacht, leicht, rücksichtsvoll. Trage einen zuverlässigen Wasserfilter und erspare dem Land die Tyrannei des Plastiks. Bevorzuge Schuhe mit bewährter Knöchelstütze und laufe sie ein, bevor sie dich einlaufen. Trekkingstöcke sind mehr als Zubehör; sie sind überzeugende Verhandler bei steilen Abstiegen und Flussquerungen. Führen deine Routen durch Dörfer, stimme Quartiere nach Möglichkeit im Voraus mit lokalen Gästehäusern ab – sowohl für den Komfort als auch für das kleine Wunder, zu einem heißen Kessel und zu Gesprächen anzukommen. Bedenke den Mond. Ein Vollmond auf einer Hochebene kann einen Nachtmarsch in ein silbernes Theater verwandeln, stiehlt aber auch Wärme aus der Luft. Kurz: plane präzise, reise großzügig und lass das Wetter Lehrer statt Gegner sein.

Akklimatisation, Gesundheit und ein Tempo, das zuhört

Akklimatisation ist die Kunst, den Körper höflich und achtsam an die Höhe heranzuführen. Beginne bescheiden. Verbringe ein paar Tage in Leh oder einem tieferen Tal, bevor du höhere Routen angehst, und betrachte diese Tage nicht als Verzögerung, sondern als Training der Aufmerksamkeit. Gehen, trinken, ruhen – als wären alle drei gleich wichtige Verben. Anzeichen von Höhenstress – Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, ungewöhnliche Müdigkeit – sind keine Kränkung der eigenen Zähigkeit, sondern Botschaften eines Systems in Anpassung. Höre früh; das Heilmittel ist oft ein langsameres Tempo, eine niedrigere Schlafhöhe, mehr Wasser und Geduld. Erwäge bei deiner Routenplanung Stufen statt Sprünge. Wenn dein Tagesplan auf dem Papier heroisch wirkt, fühlt er sich in den Lungen bürokratisch an.

Essen ist Treibstoff und auch Klimaregelung. Tagsüber helfen häufige kleine Snacks gegen Energielöcher; abends verlangt der Körper nach Wärme in einer Schüssel – einfache Suppen, Reis, Linsen. Tee ist ebenso Kultur wie Hydration; nimm ihn an, wenn er angeboten wird, und lass ihn deinen Tag mit Ortszeit verweben. Ein kompaktes Set sollte Blasenpflege, ein einfaches Schmerzmittel, Rehydrierungssalze und eine Schicht enthalten, die den plötzlichen Wechsel vom Sonnen- zum Windwetter respektiert. Vor allem: gleiche den Ehrgeiz der Antwort des Körpers an. Wenn der Körper einen kürzeren Tag verlangt, ist das Weisheit, keine Kapitulation. Der Berg wird durch deine Umsicht nicht beleidigt sein. Viele Wanderer entdecken, dass die klarsten Gedanken an Tagen entstehen, an denen sie kürzer gingen, länger saßen und die Landschaft zu sich kommen ließen.

Permits, Pfade und Gehen mit Rücksicht auf den Ort

Routen in Ladakh queren ein Mosaik aus Fluren – Dorffelder, Gemeinschaftsweiden, Schutzgebiete und sensible Grenzregionen. Kläre vor dem Aufbruch, für welche Abschnitte Genehmigungen nötig sind und wie du sie über offizielle Stellen oder seriöse lokale Anbieter erhältst. Diese Formalitäten sind mehr als Papier; sie helfen, fragile Korridore zu verwalten, in denen Kultur und Ökologie in delikatem Gleichgewicht stehen. Vor Ort gilt eine einfache Ethik: leichte Spuren hinterlassen. Bleibe nach Möglichkeit auf bestehenden Pfaden, vermeide das Abschneiden von Serpentinen, die Erosion verhindern, und behandle Steinmännchen und Chortens als Literatur des Landes statt als Requisiten. Teilt man den Weg mit Tieren, gewähre höflich den Vortritt; ihre Reise ist kein Vergnügen, sondern Lebensunterhalt.

Abfall ist der ungesendete Brief des Reisenden – was du zurücklässt, wird jemand anders lesen. Nimm es mit hinaus. Bedenke die stillen Ökonomien, an denen du teilhast, wenn du vor Ort übernachtest, isst und Leute engagierst. Guides und Träger tragen Enzyklopädien an Geländekenntnis, Saisonnuancen und Geschichten; ihre Arbeit ist das Bindegewebe, das Gehen in Ladakh sicher und sinnhaft hält. Führen deine Wege zu Klöstern oder heiligen Stätten, folge lokalen Regeln für Kleidung und Fotografie und erinnere dich, dass Stille eine weithin verstandene Sprache ist. Nachhaltiges Gehen ist kein Marketinglabel, sondern eine Serie kleiner, beharrlicher Entscheidungen. Jede sagt: Ich war hier und habe versucht, ein guter Gast zu sein.

FAQ

Wie lässt sich eine nachdenkliche Reise mit praktischen Trekkingzielen ausbalancieren?

Plane zunächst weniger Orte mit längeren Aufenthalten und wähle Routen, die zu Fuß statt per Fahrzeug verbunden werden können. Diese Struktur schafft Stunden für Kontemplation und hält dich zugleich ehrlich gegenüber der Distanz. Lass praktische Ziele – etwa einen Pass zu erreichen – als Rahmen dienen, nicht als Tyrannen, und erlaube Wetter, Körper und Gesprächen, den Plan bei Bedarf zu revidieren.

Wie viele Tage sollte ich zur Akklimatisation vor längeren Routen einplanen?

Für die meisten Reisenden sind zwei bis drei Tage in moderater Höhe eine humane Basis, bevor höhere Wege angegangen werden. Nutze diese Tage für kurze Akklimatisationsgänge, reichlich Wasser und aufmerksame Ruhe. Wenn der Körper mehr Zeit verlangt, gib sie ihm gern; der Berg bleibt, und dein Weg wird besser durch die Geduld.

Kann ich kulturelle Begegnungen respektvoll erleben, ohne aufdringlich zu wirken?

Gehe mit einer Ethik der Einladung. Grüße zuerst, verweile nur, wenn man dich bittet, und nimm Tee als geschenkte Zeit an, nicht als Transaktion. Wähle Familienunterkünfte, frage vor dem Fotografieren von Menschen oder privaten Räumen und lass Gespräche im Tempo deiner Gastgeber reisen. Respekt ist ein Takt – gleiche ihn an.

Ist langsames Reisen machbar, wenn ich nur eine Woche habe?

Ja – Langsamkeit misst sich an Tiefe, nicht an Dauer. Konzentriere dich auf ein oder zwei Täler, reduziere Transfers und gestalte deine Tage um Spaziergänge unterschiedlicher Länge mit großzügigen Pausen für Beobachtung. Eine Woche kann überraschend viel Klarheit bergen, wenn man Breite gegen Aufmerksamkeit tauscht.

Welche Ausrüstung verbessert den Komfort beim Gehen in großer Höhe, ohne zu überladen?

Priorisiere Schichtkleidung, verlässlichen Sonnenschutz, ein eingelaufenes Paar Stiefel und eine Wasseraufbereitungsmethode, der du vertraust. Ergänze Trekkingstöcke zum Gelenkschutz bei Abstiegen sowie ein kompaktes Set für Blasen und Rehydrierung. Alles andere muss seinen Platz im Rucksack rechtfertigen, indem es sich zweimal als nützlich erweist.

Schluss

Die Stille, die bleibt

Reisen enden am Flughafenschalter oder an einer Haustür, doch manche Landschaften lösen ihren Griff nicht. Ladakhs Gabe an die Erinnerung ist Stille – beharrlich, artikuliert, großzügig. Tage oder Monate nach der Rückkehr taucht sie wieder auf, während man in einer Schlange wartet oder eine regennasse Straße überquert. Sie erscheint nicht als Nostalgie, sondern als Arbeitswerkzeug, als Erinnerung daran, dass Aufmerksamkeit tragbar ist und dass Gehen in Ladakh gelehrt hat, wie man sie trägt. Der Pfad wird zur Grammatik gewöhnlicher Stunden: Schritt, wahrnehmen, atmen, wiederholen.

Klare Merksätze für den reflektierten Wanderer

Bewege dich langsamer, als es dein Plan vorschlägt, und lass das Land deine Erwartungen umschreiben. Behandle Akklimatisation als Handwerk, nicht als Hindernis. Suche Täler, in denen Gastfreundschaft eine Form von Architektur ist, und Klöster, in denen der Raum der erste Lehrer ist. Packe leicht, gehe achtsam und erinnere dich: Die haltbarsten Souvenirs sind Gewohnheiten – Geduld, Zuhören, Sorgfalt. Sie sind die Werte, die zu Hause weiterwachsen.

Nachwort: Eine Notiz zum Mitnehmen

Zwischen Fahnen und Himmel

Es gibt einen besonderen Moment – irgendwo zwischen einer Reihe von Gebetsfahnen und einem Übermaß an Himmel –, in dem man begreift, dass man nicht so sehr eine Landschaft durchquert, sondern sie einen selbst. Der Wind entwirft die Gedanken, das Licht redigiert die Stimmung, und der Boden unter den Füßen stellt einen dem ältesten Verb der Welt vor: gehen. Bewahre ein wenig von diesem Verb in der Tasche. Gib es oft und ohne Furcht aus.

Was du mitbringst

Bring die Disziplin des zweimaligen Hinschauens mit, die Höflichkeit, im Dorftempo zu gehen, und die Freude, Philosophie in gewöhnlichen Dingen zu finden: im Pfeifen eines Kessels, im Schatten eines Dachs, in einem Jungen, der lachend seinem eigenen Echo davonläuft. Wenn du die Lehre zusammenfassen musst, lass sie kurz und hell sein – gehe, als würde die Welt dir etwas sagen, denn das tut sie, und das tat sie immer.

Über die Autorin

Elena Marlowe ist eine in Irland geborene Schriftstellerin, die derzeit in einem stillen Dorf nahe dem Bleder See in Slowenien lebt. Ihre Arbeiten verweben Slow Travel, Hochgebirgskulturen und die Philosophie des Gehens zu lyrischen und zugleich praktischen Erzählungen für ein europäisches Publikum.

Hingerissen von Orten, an denen Stille das Denken klärt, schreibt sie auf Fußpfaden und in Klosterhöfen im gesamten Himalaya – besonders in Ladakh – über Gebetsfahnen, offenen Himmel und die zarte Kunst, sich leicht durch raues Gelände zu bewegen.

Wenn sie nicht unterwegs ist, redigiert sie Feldnotizen am See, kartiert Routen, interviewt lokale Handwerker und verfeinert Essays, die Reflexion mit nützlichen Details ausbalancieren – Ausrüstung, die ihren Platz im Rucksack verdient, Routen, die die Höhe respektieren, und Wege, achtsam zu reisen.

Ihre Kolumnen sind bekannt für eine elegante Stimme, aufmerksame Beobachtung und ein gemessenes Tempo, das Leser dazu einlädt, zweimal hinzuschauen, langsamer zu gehen und die Stille mit nach Hause zu nehmen.