Der Tibetwolf: Anpassung, Lebensraum und Schutz

Der Tibetwolf, auch bekannt als Himalaya-Wolf, wissenschaftlich als Canis lupus chanco klassifiziert, ist ein faszinierender Spitzenprädator der transhimalayischen Region. Seine einzigartigen Anpassungen, seine alte Abstammung und seine Rolle bei der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts machen ihn zu einem unverzichtbaren Studien- und Schutzobjekt. Dieser Artikel beleuchtet eingehend die Biologie, Verbreitung, das Verhalten und die Schutzmaßnahmen rund um diesen bemerkenswerten Wolf.

Inhaltsverzeichnis

- Einführung

- Klassifikation und Taxonomie

- Körperliche Merkmale

- Verbreitung und Lebensraum

- Verhalten und Kommunikation

- Nahrung und Beutetiere

- Phylogeographie und genetische Erkenntnisse

- Beziehung zu anderen Wölfen

- Schutzstatus und Bedrohungen

- Rolle im Ökosystem

- Zeugnisse

- Fazit

- FAQs

Einführung

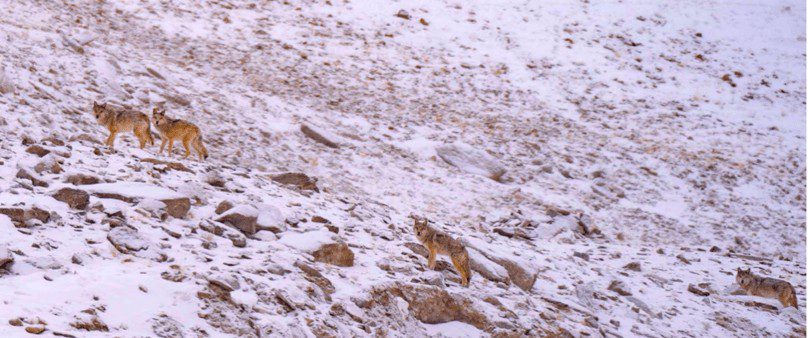

Der Tibetwolf, oft als Unterart des Grauwolfs betrachtet, nimmt einen einzigartigen Platz im ökologischen und kulturellen Gefüge der Himalaya-Region ein. Er lebt in Höhenlagen zwischen 3.200 und 5.600 Metern und hat sich an extreme Bedingungen wie Sauerstoffmangel und strenge Winter angepasst. Bekannt für sein markantes Heulen und sein dickes wolliges Fell, ist der Tibetwolf mehr als nur ein Raubtier – er ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Überleben in einigen der herausforderndsten Landschaften der Erde.

Klassifikation und Taxonomie

Wissenschaftliche Klassifikation:

| Rang | Name |

|---|---|

| Reich | Animalia |

| Stamm | Chordata |

| Klasse | Mammalia |

| Ordnung | Carnivora |

| Familie | Canidae |

| Gattung | Canis |

| Art | Canis lupus |

| Unterart (vorgeschlagen) | Canis lupus chanco |

Die wissenschaftliche Klassifikation des Tibetwolfs war Gegenstand vieler Debatten. Erstmals wurde er 1863 von John Edward Gray beschrieben, und die Art wurde seitdem mehrfach taxonomisch überarbeitet. Heute zeigen genetische und phylogenetische Studien, dass er ein genetisch basaler Wolf ist, was auf eine Abspaltung von anderen Wölfen vor fast 800.000 Jahren hinweist.

Körperliche Merkmale

Die körperlichen Eigenschaften des Tibetwolfs sind einzigartig an seinen Lebensraum in großen Höhen angepasst.

Wichtige Merkmale:

- Größe:

- Männchen: 100–130 cm (Kopf-Rumpf-Länge)

- Weibchen: 87–117 cm

- Schulterhöhe: 68–76 cm

- Gewicht: Zwischen 30–55 kg.

- Fell: Dick, wollig und saisonal.

- Sommer: Rötlich-braun mit schwarzen Anteilen.

- Winter: Graulich mit dichterem Unterfell.

- Besondere Abzeichen: Schwarze Sprenkel am Maul, an den oberen Wangen und an den Ohren.

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Fellfarbe | Erdig-braun und gelblich-weiß |

| Schwanz | Leicht gebogen mit schwarzer Spitze |

| Maul | Lang und spitz |

Verbreitung und Lebensraum

Der Tibetwolf ist in einem weiten geographischen Gebiet verbreitet:

- Indien:

- Ladakh

- Spiti-Tal, Himachal Pradesh

- Jammu & Kaschmir

- China:

- Qinghai

- Tibetisches Plateau

- Sichuan

- Nepal:

- Api Nampa-Schutzgebiet

- Oberer Mustang

Bevorzugter Lebensraum: Kalte Wüsten und alpine Wiesen zwischen 3.200 und 5.600 Metern, darunter zerklüftetes Gelände, spärliche Vegetation und eisige Bedingungen.

Verhalten und Kommunikation

Kommunikation:

Der Tibetwolf nutzt Heulen, visuelle Signale und Duftmarkierungen zur Kommunikation. Im Vergleich zu anderen Wölfen:

- Ihre Heuler sind kürzer und tiefer.

- Sie markieren Territorien mit Urin und Kot, um Eindringlinge anderer Rudel abzuschrecken.

Sozialstruktur:

Tibetwölfe sind Rudeltiere, aber die geringere Beuteverfügbarkeit führt oft zu kleineren Rudeln als bei Grauwölfen.

Nahrung und Beutetiere

Die Ernährung des Tibetwolfs zeigt seine Anpassungsfähigkeit an die rauen Bedingungen des Himalayas und des tibetischen Plateaus.

Hauptbeute:

- Tibetgazelle

- Bharal (Blaues Schaf)

- Himalaya-Murmeltier

- Großohr-Pfeifhase

Sekundärbeute:

- Bactrischer Hirsch

- Tibetischer Rothirsch

- Wildyak

- Argali

Konflikte mit Nutztieren:

Das Vordringen in Wolfsgebiete führt zu Übergriffen auf Nutztiere, vor allem Ziegen und Yaks. Studien zeigen:

- Ziegen: 32 % der Viehverluste

- Schafe: 30 % der Verluste

- Yaks: 15 % der Verluste

- Pferde: 13 % der Verluste

Phylogeographie und genetische Erkenntnisse

Genetische Studien haben faszinierende Einblicke in die alte Abstammung des Tibetwolfs geliefert:

Wichtige genetische Erkenntnisse:

- Der Tibetwolf spaltete sich vor etwa 800.000 Jahren von anderen Wölfen ab.

- Sein Genom enthält 39 % Vermischung mit einer unbekannten, wolfsähnlichen „Geisterpopulation“.

- Er besitzt ein einzigartiges Allel (EPAS1), das die Sauerstoffnutzung verbessert und für das Überleben in großen Höhen entscheidend ist.

Historische Divergenz:

Der Tibetwolf ist genetisch basal zur Linie des holarktischen Grauwolfs, was bedeutet, dass er einen älteren evolutionären Zweig darstellt. Studien der mitochondrialen DNA zeigen:

- Der Himalaya-Wolf trennte sich vor 800.000 Jahren von den Grauwölfen.

- Der Indische Flachlandwolf trennte sich vor etwa 200.000 Jahren.

Beziehung zu anderen Wölfen

Der Tibetwolf hat eine einzigartige evolutionäre Beziehung zu anderen Wolfsarten und Unterarten:

Indischer Flachlandwolf:

- Genetisch unterschiedlich, aber basal zum holarktischen Grauwolf.

- Sowohl Himalaya- als auch Indische Wölfe stellen alte Linien dar.

Afrikanischer Goldwolf:

- Teilt eine maternale Linie mit dem Afrikanischen Goldwolf.

- Besitzt eine einzigartige paternale Linie, die zwischen Afrikanischem Goldwolf und Grauwölfen liegt.

Genetische Vermischung:

Neben der Kreuzung mit Grauwölfen zeigt das Genom des Tibetwolfs eine deutliche Vermischung mit einer ausgestorbenen wolfsähnlichen „Geisterpopulation“.

Schutzstatus und Bedrohungen

Rechtlicher Schutz:

- Indien: Geschützt nach Anhang I des Wildlife Protection Act von 1972.

- Nepal: Aufgeführt in Anhang I des National Parks and Wildlife Conservation Act.

- China: Als gefährdet auf der Roten Liste der Wirbeltiere Chinas eingestuft.

Hauptbedrohungen:

- Lebensraumverlust: Ausweitung menschlicher Siedlungen in Wolfsgebiete.

- Mensch-Wildtier-Konflikte: Viehverluste führen zu Vergeltungstötungen.

- Rückgang der Wildbeute: Überweidung und Jagd durch Menschen verringern das Nahrungsangebot.

Schutzmaßnahmen:

- Ausweisung geschützter Gebiete wie dem Pin-Valley-Nationalpark.

- Einführung gemeinschaftsbasierter Initiativen zur Minderung von Mensch-Wildtier-Konflikten.

- Zuchtprogramme in Gefangenschaft in Zoos wie dem Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park.

Rolle im Ökosystem

Der Tibetwolf ist ein unverzichtbarer Prädator in seinem Ökosystem und spielt eine Schlüsselrolle bei:

- Regulierung der Beutetierpopulationen: Verhinderung der Überbevölkerung von Pflanzenfressern wie Gazellen und Pfeifhasen.

- Reduzierung von Konkurrenz: Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts durch Begrenzung der Konkurrenz zwischen Pflanzenfressern.

- Förderung der Biodiversität: Sicherung einer gesunden Vegetation durch kontrollierte Beweidung.

Zeugnisse

„Ich habe während meiner Wanderung im Spiti-Tal einen Tibetwolf gesehen, und es war faszinierend. Ihre Anwesenheit unterstreicht die Notwendigkeit, ihren fragilen Lebensraum zu schützen.“

„Als Biologe inspirieren mich die genetische Einzigartigkeit und die Widerstandsfähigkeit des Tibetwolfs in großen Höhen. Naturschutz ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit.“

Fazit

Der Tibetwolf ist ein bemerkenswertes Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Natur. Als eine der ältesten Wolfs-Linien besitzt er genetische, ökologische und kulturelle Bedeutung. Doch die Bedrohungen, denen er ausgesetzt ist, erfordern sofortige und nachhaltige Schutzmaßnahmen. Den Tibetwolf zu schützen bedeutet, einen integralen Teil des Hochgebirgsökosystems zu bewahren.

FAQs

1. Was ist der Hauptlebensraum des Tibetwolfs?

Kalte Wüsten und alpine Wiesen des Himalayas und des tibetischen Plateaus.

2. Wie passt sich der Tibetwolf an große Höhen an?

Durch das EPAS1-Allel, das die Sauerstoffnutzung verbessert.

3. Was sind die Hauptbedrohungen für den Tibetwolf?

Lebensraumverlust, Mensch-Wildtier-Konflikte und Rückgang der Wildbeute.

4. Unterscheiden sich Tibetwölfe von Grauwölfen?

Ja, sie sind genetisch basal und trennten sich vor 800.000 Jahren.

5. Wie können wir Tibetwölfe schützen?

Durch die Einrichtung von Schutzgebieten, die Verringerung von Mensch-Wildtier-Konflikten und die Erhaltung gesunder Beutetierpopulationen.